Перейти к:

Стоматологический статус студентов с фенотипическими признаками дисплазии соединительной ткани: одномоментное клиническое поисковое исследование

https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-1-15-25

Аннотация

Введение. Стоматологическая составляющая занимает важное место в системе формирования здоровья. Студенты высших учебных заведений представляют собой группу риска по состоянию здоровья, поскольку в данный период находятся под влиянием физиологической перестройки организма и социализации личности. Интерес представляет влияние на состояние стоматологического здоровья дисплазии соединительной ткани.

Цель исследования. Анализ связи стоматологической патологии у студентов-первокурсников с наличием фенотипических признаков дисплазии соединительной ткани.

Методы. Проведено одномоментное клиническое поисковое исследование стоматологического статуса и наличия фенотипических признаков дисплазии соединительной ткани у 263 студентов первого курса ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России в возрасте 18–23 лет в рамках планового стоматологического осмотра. Были, выделены 2 группы: 1-я группа — лица с 1–2 признаками дисплазии соединительной ткани или не имеющие данных признаков (n = 108); 2-я группа — лица с наличием 3 и более признаков дисплазии (n = 155). Статистическую оценку результатов проводили с использованием программного обеспечения Microsoft Excel 2010, Statistica 6.0.

Результаты. Неудовлетворительные и плохие показатели гигиены полости рта в группе лиц с дисплазией соединительной ткани превышают показатели в контрольной группе на 30 и 22%, а очень плохие показатели во второй группе выше в 2,3 раза (р ≤ 0,05). Встречаемость некариозных поражений зубов у лиц с дисплазией на 26% выше, чем в контрольной группе. Показатели индекса интенсивности кариеса во 2-й группе почти на 20% выше, чем в контрольной. Отмечается ожидаемо более высокий уровень здоровья пародонта в группе без признаков дисплазии: 51,85% против 45,81% (р ≤ 0,05). При оценке патологии слизистой оболочки статистическая значимая разница между 1-й и 2-й группами отмечается в отношении травматических поражений (16,35 и 19,35% соответственно). Аномалии зубочелюстной области чаще выявлены у лиц с количеством фенотипических критериев дисплазии соединительной ткани три и более.

Заключение. Более высокие показатели распространенности кариеса и некариозной патологии в группе студентов-первокурсников с количеством фенотипических критериев дисплазии соединительной ткани «3 и более» в сравнении с группой, в которой фенотипические проявления дисплазии встречались 1–2 раза или не встречались вовсе, обусловливают необходимость создания базы данных состояния зубочелюстно-лицевой области студентов, разработки алгоритма диспансерного наблюдения обучающихся, а также проведения дифференцированных профилактических и лечебных мероприятий у студентов с дисплазией.

Ключевые слова

Для цитирования:

Волобуев В.В., Сухинин А.А., Арутюнов А.В., Быкова Н.И., Богрова М.И. Стоматологический статус студентов с фенотипическими признаками дисплазии соединительной ткани: одномоментное клиническое поисковое исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2023;30(1):15-25. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-1-15-25

For citation:

Volobuev V.V., Sukhinin A.A., Arutyunov A.V., Bykova N.I., Bogrova M.I. With Phenotypic Signs of Connective Tissue Dysplasia: Cross-Sectional Clinical Study. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2023;30(1):15-25. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-1-15-25

ВВЕДЕНИЕ

Одной из приоритетных задач государства является забота о состоянии здоровья населения1. Согласно действующему законодательству охрана здоровья населения включает систему мер различного, в том числе профилактического характера, осуществляемых органами государственной власти на всех ее уровнях, а также организациями и их должностными лицами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни [1].

Стоматологическая составляющая занимает важное место в системе формирования здоровья и подразумевает, в частности, отсутствие врожденных пороков развития челюстно-лицевой области, хронических заболеваний полости рта, создающих физическую и психологическую угрозу для организма в целом [2]. К сожалению, стоматологическая заболеваемость в России достигает значительных показателей: распространенность кариеса достигает 100% [3], распространенность заболеваний пародонта — до 80%, патологии слизистой оболочки полости рта — до 20% [4].

Несмотря на то что возраст 18–30 лет не определен Всемирной организацией здравоохранения индексным с точки зрения проведения эпидемиологических стоматологических обследований, данная возрастная категория включает годы, определяющие биологическое, психологическое и социальное развитие, и является важной с позиции оценки стоматологического здоровья и факторов, которые с ним взаимосвязаны [5]. Исследования стоматологической заболеваемости людей этого возраста показали, что подавляющее большинство из них нуждается в стоматологических лечебно-профилактических мероприятиях [6]. Именно в этом возрасте бóльшая часть молодежи вступает в пору высшего или среднего специального образования, отдавая студенческой жизни от трех до шести лет, представляя собой особую социальную группу, объединенную возрастным диапазоном, специфическими условиями обучения и образом жизни [7][8]. Студенчество можно отнести к группе риска по состоянию здоровья, поскольку в этот период молодые люди находятся под влиянием как физиологической перестройки организма, так и социализации личности2 [9]. Возможная перемена места проживания, смена ритма жизни, высокие учебные нагрузки и частые стрессы, нерегулярное питание с потреблением преимущественно углеводистой пищи, а также появление вредных привычек могут оказывать существенное влияние на стоматологическое здоровье студенческой молодежи [10]. Более 40% студентов вузов имеют стоматологические проблемы, отрицательно влияющие на качество их жизни [11]. Особенно важна оценка уровня здоровья студентов в начале студенческой жизни. Доказано, что в начальный период получения высшего образования (1–2-й курсы) стоматологическая заболеваемость растет вследствие адаптации к новым условиям жизни [9]. У студентов младших курсов отмечается высокая распространенность и интенсивность кариеса зубов, низкий уровень гигиены полости рта, признаки поражения тканей пародонта. В перспективе это может привести к косметическим проблемам, развитию дефектов речи, нарушению коммуникативных возможностей обучающихся, что может негативно повлиять на жизненную активность и эмоциональное состояние студентов [11].

В то же время молодой организм способен активно отвечать на проводимые профилактические и лечебно-оздоровительные мероприятия, что позволяет рассматривать различные программы сохранения здоровья студенческой молодежи как потенциально эффективные мероприятия [12]. Исходя из этого организация в вузах «Центров здоровья», направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни в студенческой среде, решение проблемы сбережения индивидуального здоровья, является перспективной [2].

Риск возникновения стоматологической патологии увеличивают общесоматические заболевания [13]. Особый интерес представляет дисплазия соединительной ткани (ДСТ) — группа полиморфных патологических состояний, обусловленных дефектами синтеза коллагена и сопровождающихся нарушением функций опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Дисплазия соединительной ткани является фактором, разносторонне влияющим на состояние организма в зависимости от степени выраженности, характера системного проявления, времени манифестации, сопутствующих заболеваний [14][15]. Распространенность многочисленных недифференцированных форм наследственных нарушений соединительной ткани высока и, по данным различных авторов, в зависимости от оцениваемой популяции и применяемых методов исследования варьирует от 20 до 80% [16]. ДСТ наиболее часто проявляет себя в период интенсивного роста и развития организма [7], что определяет актуальность оценки признаков ДСТ как проблемы конституционально-наследственного статуса [17].

Разнообразные признаки ДСТ выступают преморбидным фоном в том числе для формирования различной патологии зубочелюстного аппарата [18][19]. При дисплазии соединительной ткани встречаются аномалии прикуса, неправильные форма, размер, рост зубов, аномалии размера и формы зубных рядов и зубных дуг, готическое нёбо, изменения со стороны больших слюнных желез [20]. По этой причине необходима простая и надежная система массового раннего выявления наличия ДСТ для своевременного определения диспластико-зависимого профиля угроз здоровью молодых людей [21–23].

Эффективность здоровьесберегающих технологий, основанных на проведении массовых скринингов состояния здоровья в рамках профилактических осмотров, ранней коррекции факторов риска, вполне доказана [24]. Возможности более широкого использования существующей диспансеризации студентов и оптимизации конституционально-ориентированных здоровьесберегающих технологий, рекомендуемых к использованию в учреждениях первичного звена здравоохранения (студенческих поликлиниках и вузовских центрах здоровья) [2][17], открывают перспективы для оценки проблем конституционально-наследственного статуса по аналогии с имеющимся опытом выявления традиционных факторов риска среди молодежи [17]. В связи с чем весьма актуальна разработка скрининговых подходов к диагностике ДСТ, которая позволила бы в рамках ограниченного времени диспансеризации эффективно проводить выявление патологии для последующего формирования групп диспластико-ассоциированного риска среди молодежи [25]. Скрининговый формат фенотипического обследования выглядит перспективным с точки зрения широты диагностических возможностей.

Цель исследования — анализ связи стоматологической патологии у студентов-первокурсников с наличием фенотипических признаков дисплазии соединительной ткани.

МЕТОДЫ

Дизайн исследования

Проведено одномоментное клиническое поисковое исследование стоматологического статуса и наличия фенотипических признаков дисплазии соединительной ткани у 327 студентов первого курса в возрасте 18–23 лет, у которых проводился плановый стоматологический осмотр.

Условия проведения исследования

Исследование проводилось на базе детского и лечебно-профилактического отделений стоматологической поликлиники федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России). Исследование проводилось одномоментно в период ноября—декабря 2018 г.

Критерии соответствия

Критерии включения

В исследование были включены студенты 1-го курса в возрасте от 18 до 23 лет, у которых проводился плановый стоматологический осмотр; подписавшие добровольное информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии невключения

В исследование не включались студенты младше 18 лет; имеющие инвалидность; хронические заболевания в стадии обострения.

Критерии исключения

Отказ от исследования; неполнота обследования; исключение из университета или перевод в другой вуз во время проведения обследования.

Описание критериев соответствия (диагностические критерии)

Основными критериями соответствия проводимого исследования у студентов 1-го курса являлись показатели взаимосвязи между наличием у них фенотипических признаков ДСТ и стоматологической патологии.

Подбор участников в группы

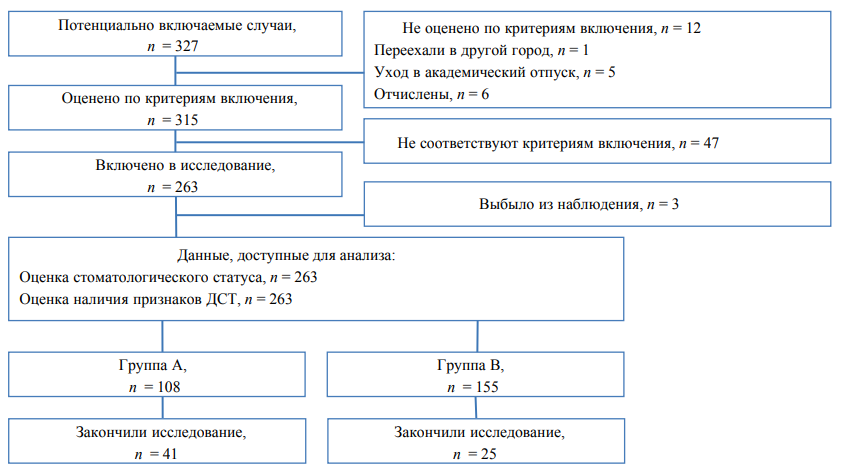

Проведено обследование 327 студентов первого курса. Отказались от участия в исследовании 12 человек, выбыл из наблюдения в связи с переездом 1, в связи с предоставлением академического отпуска — 5, в связи с отчислением — 6. Всего оценка стоматологического статуса и определение фенотипических признаков ДСТ были проведены у 263 студентов, которые по результатам были распределены на 2 группы: А — группа контроля включала обследованных с 1–2 признаками ДСТ или без них; группа В — основная, включала обследованных, у которых были выявлены 3 и более фенотипических признака ДСТ. Все обследованные в обеих группах завершили исследование.

Целевые показатели исследования

Основной показатель исследования

Основным исходом исследования стала оценка связи наличия феноменологических признаков дисплазии соединительной ткани и стоматологической патологии у студентов первого курса.

Дополнительные показатели исследования

Дополнительные исходы дизайном исследования не были предусмотрены и не выявлялись.

Методы измерения целевых показателей

Проводили комплексную оценку стоматологического статуса студентов по следующим параметрам: состояние гигиены полости рта, наличие кариозных поражений зубов, заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта, определение аномалий окклюзии. В качестве специальных стоматологических исследований использовали оценку уровня гигиены полости рта (индекс Федорова — Володкиной, 1971), определение частоты проявления некариозных поражений зубов и показателей распространенности и интенсивности кариеса зубов (индекс КПУ), оценку распространенности и тяжести заболеваний пародонта (индекс СРITN) и заболеваний слизистой оболочки полости рта и губ, определение распространенности и структуры аномалий окклюзии. Осмотр полости рта проводился согласно рекомендациям ВОЗ, данные вносились в медицинскую карту стоматологического больного.

Фенотипические признаки ДСТ определялись в соответствии с Национальными рекомендациями Российского научного медицинского общества терапевтов по диагностике, лечению и реабилитации пациентов с дисплазиями соединительной ткани (2016) [14].

Переменные (предикторы, конфаундеры, модификаторы эффекта)

Фенотипические проявления ДСТ костно-суставной системы, кожи и мышц, выбор которых обусловлен большей частотой встречаемости признаков, вниманием обследуемых к проявлению подобных признаков в прошлом, а также возможностью оценки признаков ДСТ во время скринингового обследования. Фенотипические признаки ДСТ сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем, желудочно-кишечного тракта, системы крови и нервной системы оценивались со слов обследуемого или на основании имеющихся медицинских документов. Стоматологический статус оценивали по следующим переменным: значения индексов гигиены полости рта, интенсивности кариеса, пародонтального.

Статистические процедуры

Принципы расчета размера выборки

Предварительный расчет размера выборки не проводился.

Статистические методы

Статистическую оценку результатов проводили с использованием программного обеспечения Microsoft Excel 2010, Statistica 6.0. При сравнении групп по бинарному признаку использовался критерий χ2 по Пирсону. Данные записаны в виде: степень свободы ν = …; эмпирический критерий χ2 = …; табличный критерий χ20,01;5 = … (соответствует уровню значимости 0,01); р = …

РЕЗУЛЬТАТЫ

Формирование выборки исследования

В исследовании приняли участие 263 студента 1-го курса. Обследуемых разделили на 2 группы: группа А — лица с 1–2 фенотипическими признаками ДСТ или не имеющие данных признаков и группа В — лица с наличием 3 и более фенотипических признаков ДСТ (рис.).

Рис. Блок-схема проведенного исследования.

Примечание: Блок-схема согласно рекомендациям STROBE заполнена авторами; ДСТ — дисплазия соединительной ткани.

Fig. Block-diagram of the design of the conducted research.

Note: A flow-chart diagram completed by the authors according to the STROBE recommendations; CTD — connective tissue dysplasia.

Характеристики выборки (групп) исследования

Группы сравнения были сопоставимы по половому составу, возрасту, регионам прибытия (постоянного проживания на протяжении последних трех лет). Структура, частота встречаемости фенотипических признаков ДСТ, наличие астеновегетативного синдрома у студентов в этой статье не анализировались. Мероприятия по проведению специальных стоматологических исследований в группах не отличались.

Основные результаты исследования

Оценка дисплазии соединительной ткани

При обследовании 263 студентов фенотипические признаки ДСТ были выявлены у 215 обучающихся, у 48 обследованных фенотипические признаки ДСТ не были обнаружены. От 1 до 2 признаков обнаружили у 60 человек, от 3 до 4 признаков у 140, 5 и более признаков ДСТ у 15 студентов. В соответствии с принятой методологией к группе А было отнесено 108, к группе В — 155 человек.

Гигиеническая оценка полости рта

При индексной оценке гигиены полости рта всех студентов было выявлено, что 25,86% из них имели хорошую гигиену полости рта, у 29,28% уровень гигиены полости рта оказался удовлетворительным, у 31,56% неудовлетворительным и 13,3% плохим и очень плохим (табл. 1).

При этом количество студентов с неудовлетворительным, плохим и очень плохим уровнем гигиены в группе А составило 37,04%, в группе В — 49,68% (табл. 1). Рассматриваемый нами в качестве фактора риска нарушений гигиены полости рта уровень фенотопических проявлений дисплазии соединительной ткани оказывает значимое влияние на уровень гигиены полости рта (ν = 1; χ2 = 4,118; χ20,01;5 = 3,841; р = 0,043).

Проявления некариозных поражений зубов

При обследовании были обнаружены 87 проявлений некариозных поражений зубов (НКПЗ) у 80 обследованных (в семи случаях наблюдалась сочетанная патология). Структура встречаемости распределилась следующим образом: 46 случаев приходилось на местную гипоплазию, 20 — на системную гипоплазию и 21 случай — на флюороз (табл. 2).

В обеих группах флюороз встречался примерно с одинаковой частотой. Системная гипоплазия ожидаемо встречалась в 1,58 раза чаще в группе с множественными проявлениями ДСТ, при этом местная гипоплазия наблюдалась в первой группе в 1,28 раза чаще, чем во второй. В 77,27% случаев у обследованных студентов гипоплазия осложнялась кариесом. Рассматриваемый в качестве фактора риска появления некариозных поражений зубов уровень фенотопических проявлений ДСТ не показал статистически значимого влияния на наличие некариозных поражений зубов у обследованных пациентов (ν = 1; χ2 = 1,296; χ20,01;5 = 3,841; р = 0,255).

Показатели интенсивности кариеса зубов

Распространенность кариеса зубов у обучающихся обеих групп в целом составила 90,01%. При этом в первой группе проявления кариеса встречались у 86, а во второй группе у 151 обследованного. Показатель «К» («Кариес») во 2-й группе превышал показатель в 1-й группе в 1,44 раза, а «У» («Удаленный зуб») — в 1,88 раза. Однако показатель «П» («Пломба») оказался выше в 1,13 раза в первой группе. Индекс интенсивности кариеса (КПУ) в 1-й группе составил 5,01 + 0,34 усл. ед., во 2-й группе — 6,01 ± 0,23 усл. ед. (табл. 3).

Рассматриваемый в качестве фактора риска проявлений некариозных поражений зубов уровень фенотопических проявлений ДСТ оказывает статистически значимое влияние на интенсивность кариеса зубов (ν = 1; χ2 = 22,611; χ20,01;5 = 6,635; р = 0,001).

Распространенность и структура заболеваний пародонта

Среди заболеваний пародонта у половины обследуемых занимает гингивит различной степени выраженности (табл. 4).

При этом значимого влияния уровня фенотипических проявлений ДСТ на количество выявленных заболеваний пародонта мы не обнаружили (ν = 1; χ2 = 0,932; χ20,01;5 = 3,841; р = 0,335).

Встречаемость патологии слизистой оболочки полости рта

При оценке заболеваний слизистой оболочки полости рта нами были диагностированы различные формы хейлита и травматические поражения слизистой оболочки рта и языка (табл. 5).

При этом уровень фенотипических проявлений ДСТ не оказывал статистически значимого влияния на распространенность хейлита в разных группах (ν = 1; χ2 = 0,033; χ20,01;5 = 3,841; р = 0,857). Не обнаружилось влияние выраженности ДСТ на травматические поражения слизистой полости рта (ν = 1; χ2 = 2,492; χ20,01;5 = 6,635; р = 0,0,115).

Структура ортодонтической патологии

Аномалии зубочелюстной области были выявлены у 88,06% обследуемых студентов. Структура выявленной ортодонтической патологии вариабельна, распространено сочетание нескольких отклонений у одного исследуемого. Выявлено 120 случаев аномалий положения челюстей во фронтальной плоскости, 47 аномалий в сагиттальной плоскости, 40 аномалий в трансверзальной плоскости, также 251 проявление аномалий положения отдельных зубов и 31 случай адентии зубов (табл. 6).

Как следует из таблицы 6, большинство изученных показателей ортодонтической патологии (10 из 15) в группе В значимо выше показателей, полученных в группе А. Распространенность части показателей не имела статистически значимой разницы между двумя исследуемыми группами. Отмечен интересный факт: пациенты с дистальной окклюзией преобладали в группе А с малым количеством признаков ДСТ или их отсутствием.

Дополнительные результаты исследования

В ходе проведенного исследования дополнительных результатов и нежелательных явлений выявлено не было.

ОБСУЖДЕНИЕ

Резюме основного результата исследования

Фенотипические признаки ДСТ в количестве трех и более определялась у 58,9% обследованных. У этих лиц выявлен значимо более низкий уровень гигиенического состояния полости рта, более высокий уровень кариозных и некариозных поражений зубов, травматических поражений слизистой оболочки рта. Гигиеническое состояние полости рта в группе обследуемых с бóльшим количеством признаков ДСТ значимо хуже по сравнению с группой, в которой признаки ДСТ не отмечались или их количество было мало. У студентов обеих групп имеется высокая распространенность и интенсивность некариозных поражений зубов. При этом встречаемость некариозных поражений зубов как суммарно, так и по отдельным нозологиям выше в группе обследованных с бóльшим количеством проявлений ДСТ.

Ограничения исследования

К ограничениям исследования можно отнести отсутствие лабораторных методов оценки ДСТ и генеалогического исследования, а также неполное обследование стоматологической патологии, что объясняется скрининговыми условиями стандартного исследования.

Интерпретация результатов исследования

Несмотря на то что разнообразные фенотипические признаки ДСТ были обнаружены у 81,7% студентов, у 22,3% обследованных количество этих признаков было невелико (1–2). У 58,9% студентов были обнаружены признаки ДСТ в количестве трех и более, что согласуется с ранее полученными нами результатами.

Индексная оценка гигиены полости рта студентов показала наличие отличий между группами А и В (табл. 1). Так, показатели гигиены полости рта в группе В значимо отличались в худшую сторону от показателя группы А: хорошие и удовлетворительные показатели в группе А были выше на 26,08 и 16,38% соответственно (р = 0,038). Неудовлетворительные и плохие показатели в группе B превышали показатели в группе А на 30 и 22%, а очень плохие показатели в группе B оказались выше в 2,3 раза (р = 0,0221).

Учитывая тот факт, что студенты медицинского вуза считаются стратой, достаточно хорошо информированной в вопросах необходимости ухода за зубами и мотивированной к выполнению гигиенических процедур, можно предположить, что более низкий уровень показателя гигиены полости рта у обследуемых группы В обусловлен диспластическим состоянием тканей зубов и слизистой щек, десен и языка. Подобное предположение подтверждается и более высокой травматичностью слизистой в группе с бóльшим количеством признаков ДСТ.

Интерес представляет связь общесоматической патологии и некариозных поражений зубов. Согласно литературным данным, заболеваемость твердых тканей зубов значимо зависит в том числе и от наличия дисплазии соединительной ткани [19]. В целом некариозные поражения зубов в группе с бóльшим количеством проявлений ДСТ встречаются на 26% чаще, чем в группе А (р = 0,034) (табл. 2). При этом в группе В распространенность флюороза на 31%, а системных проявлений гипоплазии эмали на 62% выше, чем у студентов в группе с малым количеством проявлений ДСТ (р = 0,0115), несмотря на то что проявления местной дисплазии в контрольной группе несколько выше (на 7,1%).

ДСТ является предпосылкой в формировании в том числе и кариеса зубов [6, 21, 24], что подтверждается в нашем исследовании. Все полученные показатели пораженности зубов кариесом статистически значимо различаются между группами (р = 0,0184). Однако соотношение показателей в группах разное (табл. 3). Так, показатель «К» (кариес) значительно (на 43,2%) выше в группе В, на 69,2% в этой группе выше показатель «У» (удаленный зуб). В структуре КПУ в группе А на 12,8% преобладает компонент «П» (пломба), хотя и количество пораженных кариесом зубов тоже значительно. Косвенно это может говорить в пользу более высокого уровня профилактики и оценки состояния зубов у студентов в группе А. В целом, в группе В показатель КПУ почти на 20% выше, чем в группе А, что говорит о снижении кариесрезистентности эмали среди обследованных в группе с бóльшим количеством проявлений ДСТ, что может быть связано с нарушением минерального обмена у этих лиц.

Было предположено, что меньшее количество обнаруженных пломб у студентов группы с тремя и более фенотипическими признаками ДСТ также может быть обусловлено изменением тканей зуба при ДСТ в сторону снижения адгезивной способности к пломбировочным материалам. Запланировано проведение исследования изменения уровня адгезионной способности тканей зубов при ДСТ.

При анализе полученных данных распространенности структуры заболеваний пародонта (табл. 4) был выявлен ожидаемо более высокий уровень здоровья пародонта в группе с отсутствием или малым количеством проявлений ДСТ, однако достоверных статистических различий выявлено не было. Полученные нами результаты подтверждают литературные данные о возможности развития структурных нарушений в пародонте у лиц с бóльшим количеством фенотипических признаков ДСТ [10][18].

Как видно из таблицы 5, статистически значимой разницы в группах А и B при оценке травматических поражений слизистой оболочки рта, обусловленных чаще всего закусыванием щек, губ и языка, не выявлено. Распространенность различных форм хейлита в группах также значимо не отличается.

Сведения о различных нарушениях окклюзии у лиц с ДСТ часто встречаются в стоматологической периодике [17–19][21][22]. Полученные нами данные также свидетельствуют в пользу наличия предрасположенности лиц с бóльшим количеством фенотипических признаков ДСТ к формированию разнообразных зубочелюстных аномалий. Однако достоверное статистическое подтверждение данная гипотеза получила не по всем нозологиям. Результаты неоднозначны и требуют дальнейшего изучения.

В целом более высокий уровень стоматологической заболеваемости у студентов с признаками ДСТ требует создания базы данных состояния зубочелюстно-лицевой области студентов и разработки алгоритма диспансерного наблюдения обучающихся на базе стоматологической поликлиники и «Центра здоровья» университета, а также проведения дифференцированных профилактических мероприятий с учетом возможных патологических процессов, связанных с дисплазией соединительной ткани.

Таблица 1. Уровень гигиены полости рта (в соответствии с индексом Федорова — Володкиной)

Table 1. The level of oral hygiene (in accordance with the Fedorov—Volodkina index)

Показатели исследования | Все | Группа А | Группа В | |||

n | % | n | % | n | % | |

Хорошая | 68 | 25,86 | 33 | 30,56 | 35 | 22,58 |

Удовлетворительная | 78 | 29,66 | 35 | 32,41 | 43 | 27,74 |

Неудовлетворительная | 83 | 31,56 | 29 | 26,85 | 54 | 34,84 |

Плохая | 22 | 8,37 | 8 | 7,41 | 14 | 9,03 |

Очень плохая | 12 | 4,56 | 3 | 2,78 | 9 | 5,81 |

Примечание: таблица составлена авторами; * значимость различий между группами А и В.

Note: the table was compiled by the authors; * significance of differences between groups A and B.

Таблица 2. Некариозные поражения зубов

Table 2. Non-carious lesions of the teeth

Показатели исследования | Все | Группа А | Группа В | |||

n | % | n | % | n | % | |

НКПЗ Из них | 87

| 100,0

| 40

| 100,0

| 47

| 100,0

|

- флюороз | 21 | 24,2 | 9 | 22,5 | 12 | 25,5 |

- местная гипоплазия | 46 | 52,8 | 24 | 60,0 | 22 | 46,8 |

- системная гипоплазия | 20 | 23,0 | 7 | 17,5 | 13 | 27,6 |

Примечание: таблица составлена авторами; * значимость различий между группами А и В; НКПЗ — некариозные поражения зубов.

Note: the table was compiled by the authors; * significance of differences between groups A and B; NCLT — Non-carious lesions of the teeth.

Таблица 3. Показатели интенсивности кариеса зубов

Table 3. Indicators of the intensity of dental caries

Показатели исследования | Группа А | Группа В | р* |

К | 2,03 ± 0,09 | 2,90 ± 0,18 | 0,032 |

П | 2,55 ± 0,16 | 2,32 ± 0,14 | 0,066 |

У | 0,42 ± 0,14 | 0,79 ± 0,15 | 0,005 |

КПУ | 5,10 ± 0,34 | 6,06 ± 0,23 | 0,018 |

Примечание: таблица составлена авторами; * значимость различий между группами А и В (К — кариес; П — пломба; У — удаленный зуб; КПУ — индекс интенсивности кариеса.

Note: the table was compiled by the authors; * significance of differences between groups A and B (C — caries (decayed); F — filling; M — missing teeth; DMFT — caries intensity index.

Таблица 4. Структура заболеваний пародонта

Table 4. The structure of periodontal diseases

Показатели исследования | Все | Группа А | Группа В | р* | |||

n | % | n | % | n | % | ||

Здоровый пародонт | 127 | 48,29 | 56 | 51,85 | 71 | 45,81 | 0,009 |

Гингивит, легкая степень | 78 | 29,66 | 33 | 30,56 | 45 | 29,04 | 0,166 |

Гингивит, средняя степень | 48 | 18,25 | 16 | 14,81 | 32 | 20,64 | 0,016 |

Гингивит, тяжелая степень | 10 | 3,80 | 3 | 2,78 | 7 | 4,51 | 0,014 |

Примечание: таблица составлена авторами; * значимость различий между группами А и В.

Note: the table was compiled by the authors; * significance of differences between groups A and B.

Таблица 5. Структура патологии слизистой оболочки полости рта

Table 5. Structure of pathology of the oral mucosa

Диагноз | Все | Группа А | Группа В | |||

n | % | n | % | n | % | |

Метеорологический хейлит | 34 | 12,93 | 15 | 13,89 | 19 | 12,26 |

Ангулярный хейлит | 17 | 6,46 | 7 | 6,48 | 10 | 6,40 |

Эксфолиативный хейлит | 6 | 2,28 | 2 | 1,85 | 4 | 2,58 |

Травматические поражения слизистой оболочки рта | 43 | 16,35 | 13 | 12,04 | 30 | 19,35 |

Примечание: таблица составлена авторами; * значимость различий между группами А и В.

Note: the table was compiled by the authors; * significance of differences between groups A and B.

Таблица 6. Структура ортодонтической патологии

Table 6. The structure of orthodontic pathology

Диагноз | Все | Группа А | Группа В | р* | |||

n | % | n | % | n | % | ||

Аномалии положения челюстей (окклюзии) во фронтальной плоскости | |||||||

Дистальная окклюзия | 98 | 37,26 | 42 | 38,88 | 56 | 36,13 | 0,176 |

Мезиальная окклюзия | 22 | 8,37 | 7 | 6,49 | 15 | 9,68 | 0,035 |

Аномалии в сагиттальной плоскости | |||||||

Открытая резцовая дизокклюзия | 10 | 3,8 | 3 | 2,77 | 7 | 4,52 | 0,012 |

Глубокая резцовая окклюзия | 21 | 7,98 | 7 | 6,47 | 14 | 9,03 | 0,032 |

Глубокая резцовая дизокклюзия | 16 | 6,08 | 7 | 6,47 | 9 | 5,81 | 0,246 |

Аномалии в трансверзальной плоскости | |||||||

Перекрестная окклюзия | 40 | 15,21 | 17 | 15,74 | 23 | 14,8 | 0,065 |

Аномалии положения отдельных зубов | |||||||

Скученность зубов верхней челюсти | 50 | 19,01 | 17 | 15,74 | 33 | 21,29 | 0,012 |

Скученность зубов нижней челюсти | 60 | 22,81 | 19 | 17,58 | 41 | 26,45 | 0,001 |

Сужение верхнего зубного ряда | 36 | 13,69 | 15 | 13,89 | 21 | 13,55 | 0,421 |

Сужение нижнего зубного ряда | 18 | 6,84 | 6 | 5,55 | 12 | 7,74 | 0,030 |

Диастема | 31 | 11,79 | 13 | 12,04 | 18 | 11,61 | 0,622 |

Тремы | 21 | 7,98 | 7 | 6,47 | 14 | 9,03 | 0,012 |

Тортоаномалии | 35 | 13,31 | 12 | 11,12 | 23 | 14,84 | 0,006 |

Адентия зубов | |||||||

Первичная адентия | 9 | 3,42 | 2 | 1,85 | 7 | 4,52 | 0,005 |

Вторичная адентия | 22 | 8,36 | 8 | 7,40 | 14 | 9,03 | 0,019 |

Примечание: таблица составлена авторами; * значимость различий между группами А и В.

Note: the table was compiled by the authors; * significance of differences between groups A and B.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ортодонтическая патология встречается у 88% обследованных студентов; распространенность генетически обусловленной хирургической патологии составляет 11–30%; распространенность кариеса достигает 90%. Более высокие показатели кариозной и некариозной патологии в группе с бóльшим количеством фенотипических признаков ДСТ требуют информирования студентов об особенностях протекания стоматологических заболеваний, а также проведения у таких студентов дифференцированных комплексных мероприятий лечебно-профилактической помощи и лечения в дальнейшем.

1 Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года».

2 Bou C., Mique lJ. L., Poisson P. Oralhealthstatusof 1500 university students in Toulouse France. Odontostomatol. Trop. 2006; 29 (114): 29–33.

Список литературы

1. Проскурина Н.В. Состояние здоровья населения в Российской Федерации: статистический аспект. Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020; 6-1: 77–83.. DOI: 10.17513/vaael.1167

2. Гревцева Г.Я. Значение здоровьесберегающих технологий в процессе профессиональной подготовки студентов. Современная высшая школа: инновационный аспект. 2019; 1(43); 59– 63.. DOI: 10.7442/20719620-2019-11-1-59-65

3. Леонтьева Е.Ю., Быковская Т.Ю. Распространенность стоматологических заболеваний и их профессиональная обусловленность у медицинских работников. Кубанский научный медицинский вестник. 2016; 4: 68–71.. DOI: 10.25207/1608-6228-2016-4-68-71

4. Салахов А.К., Ксембаев С.С., Байкеев Р.Ф., Силагадзе Е.М. Стоматологическая заболеваемость населения России. Казанский медицинский журнал. 2020; 101(5): 713–718.. DOI: 10.17816/KMJ2020-713

5. Попов В.А., Выборова П.С., Гордиенко А.А., Мосеев Р.И., Юшманова Т.Н., Горбатова М.А., Драчев С.Н. Качество жизни, связанное со стоматологическим здоровьем: исследование среди студентов медицинского университета в Арктической зоне России. Экология человека. 2020; 6: 46–57.. DOI: 10.33396/1728-0869-2020-6-46-57

6. Иванова И.И., Макарова И.И., Гнусаев С.Ф., Коваль Н.Ю., Иванова А.А. Сравнительная характеристика методов диагностики дисплазии соединительной ткани у детей. Экология человека. 2016; 3: 24–29.. DOI: 10.33396/1728-08692016-3-24-29

7. Сесорова И.С., Шниткова Е.В., Лазоренко Т.В., Яковенко Н.В. Медико-биологические факторы риска развития дисплазии соединительной ткани у студенческой молодежи ивановских вузов. Экология человека. 2017; 11: 51–55.. DOI: 10.33396/1728-0869-201711-51-55

8. Rajiah K., Ving C.J. An assessment of pharmacy students' knowledge, attitude, and practice toward oral health: An exploratory study. J. Int. Soc. Prev. Community Dent. 2014; 4(Suppl 1): S56–S62. DOI: 10.4103/2231-0762.144601

9. Yao K., Yao Y., Shen X., Lu C., Guo Q. Assessment of the oral health behavior, knowledge and status among dental and medical undergraduate students: a cross-sectional study. BMC Oral. Health. 2019; 19(1): 26. DOI: 10.1186/s12903-019-0716-6

10. Разумова С.Н., Карабущенко Н.Б., БайтСаид О.М.Х., Мхоян Г.М., Арутюнян Г.А., Талбиев Ф.А. Распространенность кариеса у студентов с различным уровнем тревожности. Медицинский алфавит. 2019; 23(398); 55–57.]. DOI: 10.33667/2078-5631-2019-323(398)-55-57

11. Попов В.А., Выборова П.С., Гордиенко А.А., Мосеев Р.И., Юшманова Т.Н., Горбатова М.А., Драчев С.Н. Качество жизни, связанное со стоматологическим здоровьем: исследование среди студентов медицинского университета в Арктической зоне России. Экология человека. 2020; 6: 46–57.. DOI: 10.33396/17280869-2020-6-46-57

12. Asawa K., Chaturvedi P., Tak M., Nagarajappa R., Bhat N., Bapat S., Gupta V., Jalihal S. The association between educational achievements, career aspirations, achievement motives and oral hygiene behavior among dental students of Udaipur, India. Ethiop. J. Health. Sci. 2014; 24(4): 291–298. DOI: 10.4314/ejhs.v24i4.3

13. Смоляр Н.И., Чухрай Н.Л. Соматическая патология как фактор, отягощающий формирование резистентности эмали постоянных зубов. Стоматология. 2017; 96(6): 44–47.. DOI: 10.17116/stomat201796644-48

14. Мартынов А.И., Нечаева Г.И., Акатова Е.В., Вершинина М.В., Викторова И.А., Громова О.А., Дрокина О.В., Друк И.В., Дубилей Г.С., Ильиных А.А., Кудинова Е.Г., Лисиченко О.В., Логинова Е.Н., Лялюкова Е.А., Нагаева Т.А., Надей Е.В., Плотникова О.В., Пономарева Д.А., Семенкин А.А., Смольнова Т.Ю., Степура О.Б., Суворова А.В., Трошин И.Ю., Шупина М.И., Яковлев В.М. Национальные рекомендации российского научного медицинского общества терапевтов по диагностике, лечению и реабилитации пациентов с дисплазиями соединительной ткани. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2016; 11(1): 2–76.. DOI: 10.14300/mnnc.2016.11001

15. Бен Салха М., Репина Н.Б. Клиническая диагностика недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Российский медико-биологический вестник им. академика И.П. Павлова. 2016; 24(4): 164–172.. DOI: 10.23888/PAVLOVJ20164164-172

16. Евсевьева М.Е., Еремин М.В., Кошель В.И. Дисплазия соединительной ткани и студенческая диспансеризация: аспекты скрининговой диагностики. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2016; 11(2-2): 351–353.. DOI: 10.14300/mnnc.2016.11075

17. Григорович Э.Ш., Полякова Р.В., Самохина В.И. Особенности стоматологического статуса взрослых и детей, ассоциированные с различными соматическими заболеваниями на фоне дисплазии соединительной ткани. Стоматология детского возраста и профилактика. 2018; 17(2): 32–37.. DOI: 10.25636/PMP.3.2018.2.6

18. Захарова И.Н., Творогова Т.М., Соловьева Е.А., Степурина Л.Л., Воробьева А.С. Дисплазия соединительной ткани: фактор риска остеопении у детей и подростков. Медицинский Совет. 2020; 1: 30–40.. DOI: 10.21518/2079-701X-2020-1-30-40

19. Костина И.Н., Кочмашева В.В. Ультразвуковая диагностика остеоартроза височно-нижнечелюстного сустава. Проблемы стоматологии. 2016; 12(2): 95–101.. DOI: 10.18481/2077-7566-2016-12-2-95-101

20. Вагнер В.Д., Конев В.П., Коршунов А.С., Курятников К.Н., Суркова В.О., Скурихина А.П., Бондарь А.А. Исследование структуры минерального компонента эмали зубов при дисплазии соединительной ткани методами денситометрии и атомно-силовой микроскопии в раннем постнатальном периоде онтогенеза. Стоматология. 2020; 99(6): 7–12.. DOI: 10.17116/stomat2020990617

21. Дакуко А.Н., Кривцова Л.А., Плеханова М.А., Конев В.П. Новые критерии диагностики степени тяжести дисплазии соединительной ткани у детей. Терапия. 2019; 5(7): 102–107. DOI: 10.18565/therapy.2019.7.102-107

22. Успенская О. А., Качесова Е. С. Изменения биохимических показателей крови при лечении быстропрогрессирующего пародонтита. Проблемы стоматологии. 2017; 13(2): 33–38.. DOI: 10.18481/2077-75662017-13-2-33-38

23. Волошина И.М., Беликова Е.В. Кариес зубов высокой степени риска и комплаентность пациента. Эндодонтия Today. 2020; 18(2): 41–44.. DOI: 10.36377/1683-2981-2020-18-2-41-44

24. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Состояние здоровья детей России, приоритеты его сохранения и укрепления. Казанский медицинский журнал. 2018; 99(4): 698–705.. DOI: 10.17816/KMJ2018-698

Об авторах

В. В. ВолобуевРоссия

Волобуев Владимир Викторович — кандидат медицинских наук, доцент; доцент кафедры детской стоматологии, ортодонтии и челюстно-лицевой хирургии.

Ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар, 350063; тел.: +7 (918) 474-76-92

А. А. Сухинин

Россия

Сухинин Андрей Анатольевич — кандидат медицинских наук, доцент; заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии.

Ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар, 350063

А. В. Арутюнов

Россия

Арутюнов Арменак Валерьевич — доктор медицинских наук, доцент; профессор кафедры терапевтической стоматологии, профессор кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф.

Ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар, 350063

Н. И. Быкова

Россия

Быкова Наталья Ильинична — кандидат медицинских наук, доцент; доцент кафедры детской стоматологии, ортодонтии и челюстно-лицевой хирургии.

Ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар, 350063

М. И. Богрова

Россия

Богрова Мария Игоревна — ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии.

Ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар, 350063

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Волобуев В.В., Сухинин А.А., Арутюнов А.В., Быкова Н.И., Богрова М.И. Стоматологический статус студентов с фенотипическими признаками дисплазии соединительной ткани: одномоментное клиническое поисковое исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2023;30(1):15-25. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-1-15-25

For citation:

Volobuev V.V., Sukhinin A.A., Arutyunov A.V., Bykova N.I., Bogrova M.I. With Phenotypic Signs of Connective Tissue Dysplasia: Cross-Sectional Clinical Study. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2023;30(1):15-25. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-1-15-25