Перейти к:

Гиперсенситивный пневмонит у ребенка (данные шестилетнего наблюдения): клинический случай

https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-1-74-86

Аннотация

Введение. Гиперсенситивный пневмонит является редким интерстициальным заболеванием легких, которое требует дифференциальной диагностики с большим спектром нозологий. В то же время распространенность гиперсенситивного пневмонита в популяции остается неуточненной, что в том числе связано с низкой осведомленностью врачей различных специальностей относительно этого заболевания, а также трудностями диагностики. Многими авторами подчеркивается необходимость детального анализа профессиональных и бытовых факторов, воздействующих на пациента, как одного из важнейших этапов в диагностике гиперсенситивного пневмонита. Прогноз гиперсенситивного пневмонита у детей более благоприятный, чем у взрослых, возможно полное клинико-функциональное восстановление в большинстве случаев, если устранен причинно-значимый антиген.

Описание клинического случая. Представлены данные шестилетнего наблюдения девочки 9 лет. В течение 6 месяцев до обращения появились респираторные жалобы (одышка, затрудненное дыхание, приступы сухого кашля), плохая переносимость физической нагрузки, выраженная утомляемость. Наблюдалась и получала лечение по поводу бронхиальной астмы у пульмонолога без существенного клинического улучшения. В дальнейшем в областном центре благодаря тщательному сбору анамнестических и клинических данных, использованию современных лабораторных и инструментальных ресурсов была проведена большая работа по дифференциальной диагностике и верификации заболевания, было подобрано эффективное лечение и даны рекомендации по коррекции воздействующих факторов (смена места жительства и условий проживания). Показано четкое улучшение клинико-лабораторных и инструментальных данных за время наблюдения, значимый эффект был достигнут уже через год от начала терапии. Улучшились объемные и скоростные показатели спирометрии, отсутствовали рестриктивные нарушения, наиболее показательны изменения при проведении компьютерной томографии высокого разрешения в динамике.

Заключение. Представленный клинический случай демонстрирует, что необходимо уделять особое внимание тщательному сбору анамнеза и выявлению возможных причинных факторов. Особенностью заболевания является возможность обратного развития симптомов, стойкой ремиссии и благоприятный прогноз при своевременной диагностике, лечении и устранении причинного фактора.

Для цитирования:

Чулков В.С., Медведева Л.В., Минина Е.Е., Фастаковская Е.В. Гиперсенситивный пневмонит у ребенка (данные шестилетнего наблюдения): клинический случай. Кубанский научный медицинский вестник. 2025;32(1):74-86. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-1-74-86

For citation:

Chulkov V.S., Medvedeva L.V., Minina E.E., Fastakovskaya E.V. Hypersensitivity pneumonitis in a child (observational data for six years): A clinical case. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2025;32(1):74-86. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-1-74-86

ВВЕДЕНИЕ

Гиперсенситивный пневмонит (ГП, гиперчувствительный пневмонит, экзогенный аллергический альвеолит) — интерстициальное заболевание легких, характеризующееся иммунологически индуцированным воспалением легочной паренхимы, при котором в процесс вовлекаются стенки альвеол и дыхательных путей вследствие неоднократного вдыхания разнообразной органической пыли и других веществ1 [1]. Наибольшее значение в качестве причинно-значимого фактора в настоящее время придается термофильным актиномицетам, а также антигенам животного и грибкового происхождения [2][3]. Популярна гипотеза о «двух попаданиях», когда наличие генетической предрасположенности в сочетании с воздействием провоцирующего антигена приводят к реализации болезни [2]. Описаны случаи развития ГП при курении электронных сигарет, а также повреждение ткани легкого при пассивном курении [4]. ГП имеет вариабельное течение и прогноз: от полностью обратимого процесса до развития легочного фиброза. Это зависит от состава вдыхаемых антигенов, времени контакта с ними и степени реактивности организма [5].

ГП — достаточно редкое интерстициальное заболевание легких, до сегодняшнего дня распространенность ГП в популяции остается неуточненной, что в том числе связано с низкой осведомленностью врачей различных специальностей относительно этого заболевания, а также трудностями диагностики. Многими авторами подчеркивается необходимость детального анализа профессиональных и бытовых факторов, воздействующих на пациента, как одного из важнейших этапов в диагностике ГП. В детской практике рекомендации по диагностике ГП сложно применять в связи с трудностью оценки функции легких и проведения провокационных тестов [1][6–9].

Иммунологические исследования при ГП в основном сосредоточены на выявлении специфических иммуноглобулинов (IgG) к причинно-значимому антигену. Компьютерная томография высокого разрешения (КТВР) является самым чувствительным методом визуализации ГП и фиброза легких, патологические изменения удается выявить более чем у 90 % пациентов. Основой медикаментозной терапии до настоящего времени являются системные и ингаляционные глюкокортикостероиды, применение которых наиболее эффективно. В то же время ключевую роль играет исключение контакта с причинно-значимым антигеном. Основными причинами неблагоприятного исхода при ГП являются продолжающийся контакт с аллергеном, поздняя диагностика ГП и неадекватная лекарственная терапия [2][9][10]. Прогноз ГП у детей более благоприятный, чем у взрослых, возможно полное клинико-функциональное восстановление в большинстве случаев, если устранен причинно-значимый антиген2 [3][9][10].

Нами проанализирован клинический случай гиперсенситивного пневмонита у девочки 9 лет, представлены данные шестилетнего наблюдения.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Информация о пациенте

Девочка Э., 9 лет, в сопровождении мамы обратились за консультацией аллерголога-иммунолога на кафедру факультетской педиатрии им. Н. С. Тюриной федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России), расположенную на базе государственного автономного учреждения здравоохранения ордена Трудового Красного Знамени «Городская клиническая больница № 1 г. Челябинск» (ГАУЗ ОТКЗ «ГКБ № 1 г. Челябинск») 12.01.2018 с жалобами на одышку, затрудненное дыхание, периодические приступы сухого кашля.

Анамнез заболевания: со слов мамы в течение последних 6 месяцев родители обратили внимание на появление учащенного дыхания в покое (до 32 в минуту) в дневное и ночное время, плохую переносимость физической нагрузки (при подъеме по лестнице, на уроках физкультуры — усиление кашля, затруднение дыхания), выраженную утомляемость при повседневной активности. Ребенок был осмотрен педиатром по месту жительства и направлен к пульмонологу. Были выполнены рентгенография грудной клетки (патологии не выявлено); спирометрия (крайне резкое снижение форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), нарушение проходимости дыхательных путей, которые связали с неправильным выполнением дыхательных маневров); общий иммуноглобулин Е (IgE) (норма); цитология назального секрета (эозинофилия до 10 в поле зрения) и выставлен диагноз: Бронхиальная астма. Круглогодичный аллергический ринит. Начата базисная терапия монтелукастом 5 мг/сутки, затем будесонидом 500 мкг/сутки сроком на 3 месяца, без эффекта. Пикфлоуметрия не проводилась, гипоаллергенную диету не соблюдает.

Анамнез жизни: Беременность протекала на фоне носительства цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ), острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) на сроке 30 недель беременности. Роды первые, срочные, нетугое обвитие пуповины, масса тела 2940 г, рост 50 см, оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. Нервно-психическое развитие по возрасту. Со слов родителей, в течение последнего года отмечается небольшой дефицит веса, который связывают с плохим аппетитом. Привита по возрасту. Из перенесенных заболеваний: ветряная оспа, ОРВИ 2–3 раза в год. При тщательном изучении медицинской документации установлено, что перенесла 3 бронхопневмонии (в возрасте 3, 7 и 9 лет), 4 эпизода обструктивного бронхита, два из которых тяжелой степени и потребовали госпитализации. В школе учится на «хорошо» и «отлично». До 8 лет занималась танцами, перестала посещать в связи с утомляемостью.

Микроэкология: с рождения проживает в деревне в старом частном доме, старые ковры, перьевая подушка, плесень, животные (кошка, которая взята в дом за 2 месяца до появления первых симптомов заболевания), папа курит, есть домашнее хозяйство (овцы, куры, коровы).

Аллергологический анамнез: С рождения при нарушении диеты — высыпания на коже, в старшем возрасте при употреблении киви — сыпь.

Наследственный анамнез: у бабушки экзема. Есть младшая сестра 6 лет, здорова.

Физикальная диагностика

Ребенок астенического телосложения, ИМТ 12,1 кг/м² (масса тела 22 кг, рост 135 см), Z-score — 3,22 (программа «Anthro Plus»). Состояние средней степени тяжести, самочувствие нарушено. Девочка в сознании, ориентирована. Температура 36,7 °C. Кожные покровы бледные, сухие, на коже живота и верхних конечностей единичные папулезные элементы. Отмечается периорбитальный и периоральный цианоз. Дыхание через нос умеренно затруднено за счет отека слизистой. Слизистая носа розовая. Периферические лимфоузлы пальпируются в заднее-шейной, переднее-шейной, поднижнечелюстной группах, единичные, эластичные, подвижные до 0,7 см. Воронкообразная деформация грудной клетки, дыхание поверхностное, вдох затруднен, участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, частота дыхания (ЧД) 32 в минуту, сатурация (SpO2) 94–97 %. Перкуторно над легкими коробочный звук с обеих сторон. При аускультации легких дыхание ослаблено по всем полям, по задней поверхности выслушиваются диффузные крепитирующие хрипы. Границы сердца перкуторно не расширены. Тоны сердца звучные, ритмичные, частота сердечных сокращений (ЧСС) 100–129 в минуту, систолический шум на верхушке. Живот мягкий, безболезненный во всех отделах. Печень, селезенка не увеличены. Физиологические отправления в норме.

В связи с тяжестью состояния для дальнейшего обследования, уточнения диагноза и подбора терапии ребенок с приема экстренно отправлен на госпитализацию в детское аллергологическое отделение ГАУЗ ОТКЗ «ГКБ № 1 г. Челябинск».

Предварительный диагноз

Бронхиальная астма средней степени тяжести, неконтролируемое течение, обострение. Круглогодичный аллергический ринит, обострение. Пищевая аллергия. Белково-энергетическая недостаточность умеренная. Исключить интерстициальные заболевания легких.

Временная шкала

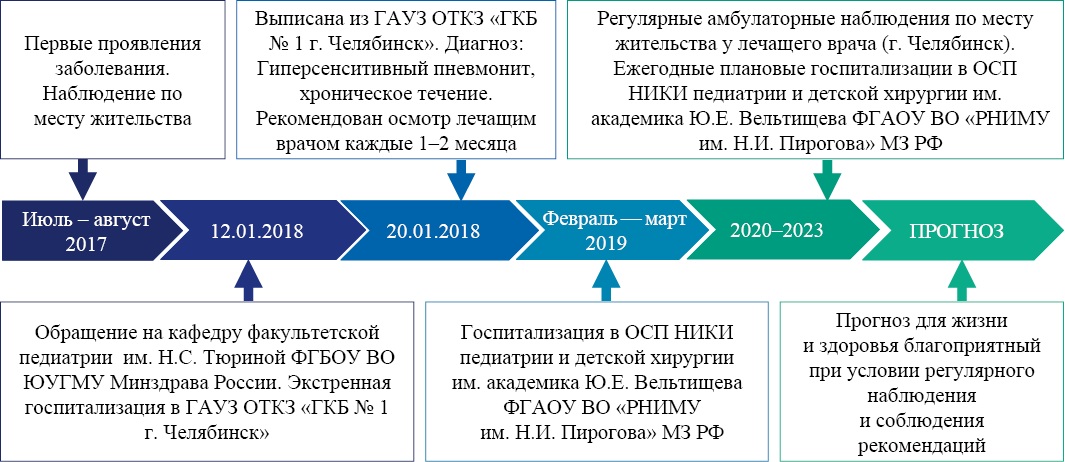

Хронология развития болезни у девочки Э. представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Хронология развития болезни у девочки Э.: ключевые события и прогноз

Примечание: блок-схема временной шкалы выполнена авторами (согласно рекомендациям CARE). Сокращения: ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России — федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; ГАУЗ ОТКЗ «ГКБ № 1 г. Челябинск» — государственное автономное учреждение здравоохранения ордена Трудового Красного Знамени «Городская клиническая больница № 1 г. Челябинск»; ОСП «НИКИ педиатрии и детской хирургии им. академика Ю. Е. Вельтищева» ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова» МЗ РФ — обособленное структурное подразделение «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Диагностические процедуры (выполнены в детском аллергологическом отделении ГАУЗ ОТКЗ «ГКБ № 1 г. Челябинск» в период госпитализации в январе 2018 г.).

Лабораторные исследования (референсные значения указаны в скобках)

Fig. 1. Patient E.: course of disease, key events and prognosis

Notes: the schematic diagram was performed by the authors (according to SCARE recommendations). Abbreviations: ФГБОУ ВО ЮУГМУ — South Ural State Medical University; ГАУЗ ОТКЗ «ГКБ № 1» — City Clinical Hospital No. 1, Chelyabinsk, Russia; ОСП «НИКИ педиатрии и детской хирургии им. академика Ю. Е. Вельтищева» ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова» МЗ РФ — Veltishchev Research Clinical Institute of Pediatrics and Pediatric Surgery, Pirogov Russian National Research Medical University.

Diagnostic procedures (performed in the Pediatric Allergology Department of the City Clinical Hospital No. 1 (Chelyabinsk, Russia) during hospitalization in January 2018).

Laboratory studies (reference values are indicated in parentheses).

Диагностические процедуры

(выполнены в детском аллергологическом отделении ГАУЗ ОТКЗ «ГКБ № 1 г. Челябинск» в период госпитализации январь 2018г.).

Лабораторные исследования (референсные значения указаны в скобках)

Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические показатели крови (глюкоза, аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), общий билирубин, щелочная фосфатаза, С-реактивный белок), иммунологические исследования крови: иммуноглобулины: общий IgE, А, М, G, хлориды пота — все показатели в пределах референсных значений. Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) — 99 у/е (20–88 у/е), мелкие, коэффициент ЦИК — 1,68 (менее 1,5).

В серии мазков носового секрета (риноцитограмма) значимого количества эозинофилов не выявлено. В анализе индуцированной мокроты (до начала терапии ингаляционными глюкокортикостероидами (ИГКС)) выявлен смешанный воспалительный фенотип (2,5 % эозинофилов, 88 % нейтрофилов), снижение содержания альвеолярных макрофагов (12 %), что могло соответствовать картине бронхиальной астмы БА [11]. Описано, что в индуцированной мокроте пациентов с ГП обнаруживаются неспецифические изменения, лимфоцитоз и снижение макрофагов. Но современные исследования предлагают использовать биомаркеры, которые могут играть важную роль в диагностике интерстициальных заболеваний легких, такие как YKL-40 (хитиназа 3-подобная-1) и KL-6 (Кребс фон ден Лунген-6) в мокроте [12].

Выявлена специфическая сенсибилизация (повышение IgE) к бытовым (библиотечная и домашняя пыль, клещ Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus), эпидермальным (шерсть собаки, кошки, перо подушки) аллергенам — 3-й класс; грибковая панель — 1–3-й класс. Уровни иммуноглобулинов класса G не определялись в связи с отсутствием технической возможности.

Антинуклеарные антитела (АТ) к антигенам (-nRNP, — Sm, — SS-A, — Ro-52, — SS-B, — Scl-70, — PM-Scl, — Jo-I, — CENP B, — PCNA), к нуклеосомам, гистонам, рибосомальному протеину Р9; АТ к фосфолипидам IgG — не обнаружены.

Инструментальные исследования

Электрокардиография (ЭКГ) — в пределах нормы.

По данным спирометрии (% от нормы) в покое резко снижены жизненная емкость легких (ЖЕЛ) — 45 %, форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) — 46 %, объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) — 48 %, пиковая скорость выдоха (ПСВ) — 65 %, максимальная объемная скорость выдоха 75 % (МОС75 %) — 43 %. Проба с сальбутамолом отрицательная. На физическую нагрузку ухудшение ОФВ1 на 12 %, ПСВ и МОС на 14 %. Врачом, проводившим исследование, отмечено, что девочка с трудом выполняет дыхательные маневры.

Ежедневный мониторинг пиковой скорости выдоха (ПСВ): ПСВ на уровне 75–96 % от нормы, суточный разброс — 0–17 %.

Рентгенография легких в 2-х проекциях. Фокусов инфильтрации четко не выявлено. Грудная клетка вздута, корни легких малоструктурны. Купол на 7-м ребре. Плевра справа утолщена. Усиление легочного рисунка с 2-х сторон. Косвенные признаки бронхита.

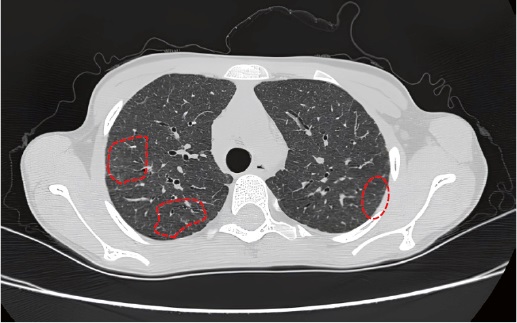

Компьютерная томография высокого разрешения (КТВР): Пневматизация легких во всех долях умеренно и диффузно снижена за счет утолщения периферического (преимущественно внутридолькового) интерстиция, на этом фоне визуализируются множественные центрилобулярные уплотнения размерами до 1,5–2 мм. В S9 нижней доли справа субплевральный участок вздутия легочной ткани. Справа визуализируются локальные утолщения и фибротизация междолевой плевры размерами до 4×5 мм. Бронхи 1–3 порядка проходимы, просветы сегментарных и субсегментарных бронхов незначительно расширены, стенки их утолщены. Заключение: КТ-картина соответствует гиперчувствительному пневмониту.

Консультация специалиста

Фтизиатр: диагноз: вираж туберкулиновых проб. Реакция Манту — за 2008–2014 гг. данных нет, 2015 г. — отрицательно, 2016 г. — 6 мм, 2017 г. — 7 мм.

Клинический диагноз

С учетом полученных клинических, лабораторных и инструментальных данных выставлен диагноз: J67.9 Гиперсенситивный пневмонит, хроническое течение. ДН 1–2 ст. Круглогодичный аллергический ринит легкой степени, неполная ремиссия. Пищевая аллергия (киви — сыпь). Белково-энергетическая недостаточность умеренной степени. Вираж туберкулиновых проб.

Дифференциальная диагностика

В круг дифференциального диагноза включался большой спектр заболеваний, прежде всего бронхиальная астма (БА), а также муковисцидоз, туберкулез, другие интерстициальные болезни легких (пневмониты при диффузных заболеваниях соединительной ткани (системная красная волчанка, васкулиты)), бронхолегочный аспергиллез. В клинической картине всех этих заболеваний доминируют такие неспецифические симптомы, как одышка и кашель. Однако при пневмонитах одышка чаще всего носит инспираторный характер, при муковисцидозе, аспергиллезе и БА — экспираторный. Кроме того, симптомы ГП достаточно часто сопровождаются лихорадкой, снижением массы тела, но данные жалобы могут быть характерны и для туберкулезной интоксикации. Патогномоничных симптомов ГП не существует, поэтому до постановки правильного диагноза заболевание лечат как БА без существенного клинического улучшения [9]. Ключевую роль в установлении диагноза играют лабораторные и инструментальные методы исследования.

В свою очередь, для БА является характерным наличие в анамнезе повторяющихся эпизодов свистящего дыхания и свистящих хрипов при аускультации легких, удлинение выдоха, уровень эозинофилов в мокроте более 2,5 %, изменения параметров спирометрии по обструктивному типу, выявление специфической сенсибилизации.

Для диагностики легочного аспергиллеза необходимы наличие одной или нескольких полостей с грибковым конгломератом («грибковый шар») на рентгенограмме органов грудной клетки, а также прямое (при микроскопии мокроты, культуральным методом) или иммунологическое подтверждение аспергиллезной инфекции (IgG к Aspergillus spp). Кроме того, у пациентов с аспергиллезом возможна эозинофилия в крови и мокроте, высокий уровень общего IgE (более 500 МЕ/л).

При легочной форме муковисцидоза симптомы появляются в раннем возрасте: малая прибавка в весе при нормальном аппетите, частые ОРВИ, постоянный кашель с густой слизисто-гнойной мокротой, повторные затяжные (всегда двусторонние) пневмонии и бронхиты, сухие и влажные хрипы при аускультации легких. Кроме того, практически всегда выявляются гастроинтестинальные симптомы: стеаторея, полифекалия. В дальнейшем у больных развиваются бронхоэктазы, деформация фаланг пальцев по типу «барабанных палочек». Спирометрия выявляет выраженные обструктивные нарушения. С высокой вероятностью на наличие муковисцидоза указывает потовый тест (уровень хлоридов пота > 60 мэкв/л), диагноз подтверждается молекулярно-генетическим тестированием.

Для туберкулезной инфекции характерен длительный субфебрилитет, снижение аппетита, потеря веса или отсутствие прибавки, потливость. Для диагностики используют иммунодиагностические тесты in vivo (проба Манту, диаскинтест) и in vitro.

Диагностика поражений легких при диффузных заболеваниях соединительной ткани (ДЗСТ) (системная красная волчанка, ревматоидный артрит, системные васкулиты, дерматомиозит и др.) основана на учете специфических клинических проявлений («бабочка» на лице, «дерматомиозитовые очки», язвенные поражения дистальных фаланг пальцев) и экстрапульмональных признаков (например, нефрит, поражение суставов и глаз). Серологическая методы обнаружения анти-SSA/SSB, АТ (Ro/La), антирибонуклеопротеина, АТ к топоизомеразе (anti-Scl70), антицентромерных АТ, АТ к двуспиральной ДНК (ds-DNA), антисинтетазных АТ (Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ, KS и др.) имеет ключевое значение в диагностике ДЗСТ.

К признакам ГП относят рецидивирующий характер респираторных симптомов, инспираторная крепитация в легких, появление симптомов через 4–8 ч после экспозиции «виновного» антигена и потеря массы тела. Следует подчеркнуть, что используемые для диагностики специфические IgG-антитела указывают только на воздействие данного антигена, но не являются маркером заболевания, поэтому сбор подробного анамнеза пациента, выяснение условий проживания являются крайне важными. Диагноз подтверждается наличием характерных и типичных для ГП изменений по данным КТВР легких3 [13].

Медицинские вмешательства

Назначен будесонид 500 мкг/сутки через небулайзер и ингаляции беродуала в течение 7 дней.

Динамика и исходы

20.01.2018 ребенок был выписан в состоянии средней степени тяжести по заболеванию. Самочувствие при выписке удовлетворительное. Назначен будесонид 1000 мкг/сутки через небулайзер на 3 месяца, рекомендован регулярный осмотр лечащим врачом (каждые 1–2 месяца).

Консультация аллерголлога-иммунолога от 22.03.2018: в связи с недостаточным эффектом (сохраняющаяся одышка) доза будесонида увеличена до 1500 мкг/сутки.

Первая положительная динамика появилась через 4–5 месяцев от начала терапии. В январе 2019 года по рекомендации лечащего врача сменили место проживания в старом деревенском доме на благоустроенную квартиру. Со слов родителей, после посещения старого дома возникало увеличение ЧД, кашель.

Консультация аллерголлога-иммунолога от 14.02.2019: полностью исчезли одышка и кашель, ЧД в пределах нормы, SpO2 97 %. При аускультации в легких дыхание везикулярное, по задней поверхности в межлопаточном пространстве справа продолжала выслушиваться непостоянная крепитация. После установления диагноза убрали перьевую подушку, исключили контакт с животными. Стала более активной, улучшилась переносимость физических нагрузок, бегает на прогулках, посещает занятия по хореографии. Физическое развитие: ИМТ 14,3 кг/м² (масса тела 28 кг, рост 140 см), Z-score — 1,68 (программа «Anthro Plus»).

В связи с редкостью заболевания дальнейшее динамическое обследование рекомендовано в отделении хронических, воспалительных и аллергических болезней легких обособленного структурного подразделения «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ОСП «НИКИ педиатрии и детской хирургии им. академика Ю. Е. Вельтищева» ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова» МЗ РФ).

С 28.02.2019 по 15.03.2019 госпитализация в отделение хронических, воспалительных и аллергических болезней легких ОСП «НИКИ педиатрии и детской хирургии им. академика Ю. Е. Вельтищева» ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова» МЗ РФ.

Иммунологические исследования, общий анализ крови, биохимический анализ крови: Общий IgE, иммуноглобулины (А, М, G), СРБ, хлориды пота — все показатели в пределах референсных значений. IgЕ к смеси трав, деревьев, сорных трав, березе бородавчатой, полыни, смеси плесневых аллергенов, эпителию и перхоти кошки, эпителию собаки, эпителию кролика, таракану рыжему, Alternaria alternate, к клещам Dermatophagoides farinae и Dermatophagoides pteronyssinus в пределах нормы. IgG (иммунокап, норма до 50 мгА/л) повышены к перьям курицы — 76,1 мгА/л, к молоку — 58,1 мгА/л, к клещу домашней пыли D. farinae — 60,8 мгА/л и D. pteronyssinus — 49,4 мгА/л, к Penicillum notatum — 60,6 мгА/л, Cladosporium herbarum — 56,8 мгА/л, IgG Aspergilus fumigatus — 71,8 мгА/л; к перхоти кошки, собаки, к древесной пыли, Cаndida albicans, Alternaria alternate — в пределах нормы.

Электрокардиограмма (ЭКГ): миграция суправентрикулярного водителя ритма в пределах синусового узла, умеренная аритмия с периодами брадикардии, нарушения внутрижелудочкового проведения по правой ножке пучка Гиса. Синдром ранней реполяризации желудочков.

Эхокардиография в пределах нормы.

Ультразвуковое исследование брюшной полости с доплерографией почек: двусторонний нефроптоз, увеличенный лимфоузел в воротах печени, реактивные изменения поджелудочной железы, изменения почечной паренхимы.

Рентгенография грудной клетки в прямой проекции: костных деформаций не выявлено. Очаговые и инфильтративные тени не визуализируются. Отмечается общее вздутие легочной ткани, больше нижних отделов. Выраженные диффузные интерстициальные изменения легких. Линии Керли с обеих сторон. Выражены перибронхиальные изменении интерстиция. Утолщена междолевая плевра. Корни с перибронхиальными утолщениями. Заключение: Обструктивный синдром. Выраженные интерстициальные изменения легких.

КТВР грудной клетки: Свежие очаговые, инфильтративные изменения в легких не выявляются. В сравнении с исследованием 2018 г. отмечается улучшение общей пневматизации легких с отсутствием диффузных мелкоочаговых уплотнений. Локально умеренно повышена пневматизация в С9 справа. Участки уплотнения паренхимы не выявляются. Уплотнен крупный междольковый интерстиций, преимущественно в верхних долях, без значимой деформации. Локально расширен просвет бронха В2 справа, с наличием вокруг мелкотканного компонента, общим размером 4×5 мм (без динамики). Преимущественно в верхних отделах легких определяются интерстициальные изменения, обусловленные утолщением междолькового интерстиция. Единичные лобулярные вздутия. В С2 справа визуализируются незначительные локальные расширения субсегментарного бронха без наличия внутрипросветных образований. Синусы свободны. Средостение не смещено. Патологические изменения и увеличение лимфоузлов не выявляются. Сердце, сосуды не расширены. Заключение. Умеренное уплотнение междолькового интерстиция легких. Убедительных данных за пневмомикоз нет. Изменения интерстиция обусловлены гиперчувствительным пневмонитом.

Бодиплетизмография: бронхиальное сопротивление (БС) 80 % от долженствующего, общая емкость легких (ОЕЛ) значительно снижена (68 %); остаточный объем легких (ООЛ) — 71 %; ООЛ/ОЕЛ — 54 % (норма до 25 %), внутригрудной объем газа (ВГО) — 98 %. Заключение: значимые рестриктивные нарушения с признаками неоднородности легочной ткани.

Тест с 6-минутной ходьбой (6-МТ): Исходно SpO2 98 % при ЧСС 92 удара в минуту. В течение 6 минут пройдено 810 м, по окончании 6-минутной ходьбы SpO2 95 % при ЧСС 158 ударов, спустя 5 мин в покое SpO2 95 % при ЧСС 122 удара в минуту.

По результатам обследования, учитывая наличие обструктивного компонента, был рекомендован переход на дозированный аэрозольный ингалятор сальметерол/флутиказона пропионат 25 мкг/250 мкг по 1 дозе 2 раза в день через спейсер с клапаном до июля 2020 г.

В дальнейшем девочка ежегодно проходила плановое обследование в НИКИ педиатрии и детской хирургии ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России (2020, 2021, 2022, 2023 гг. — динамика основных показателей представлена в табл. 1–4, рис. 6, 7) при продолжающемся регулярном наблюдении лечащего врача на кафедре факультетской педиатрии им. Н. С. Тюриной ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. С июля 2020 г. доза сальметерол/флутиказона пропионат уменьшена до 25 мкг/125 мкг 2 раза в день, с апреля 2023 г. — 25 мкг/125 мкг 1 раз в день.

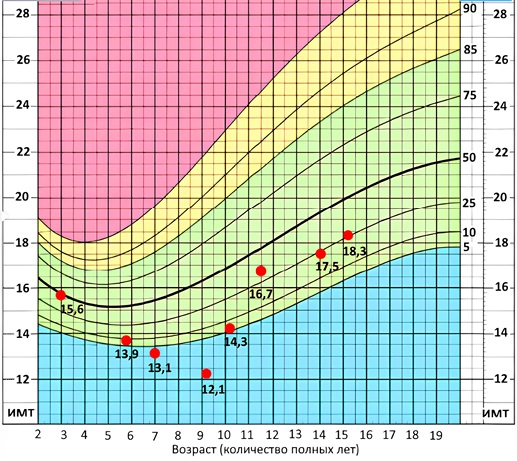

При анализе данных физического развития по истории развития ребенка сразу обращало на себя внимание снижение ИМТ на фоне появления респираторных симптомов. Динамика физического развития отражена на рисунке 2, где четко прослеживается улучшение показателей уже через год от начала терапии.

Рис. 2. Пациентка Э. Динамика индекса массы тела (кг/м²)

Примечание: рисунок выполнен авторами.

Fig. 2. Patient E. Dynamics of body mass index (kg/m²)

Note: performed by the authors.

Динамика нарушений вентиляционной функции легких на фоне лечения представлена в таблицах 1, 2, где прослеживаются изменения от тяжелой степени в 2018 г. до нормальных значений в 2023 г. Восстановление диффузионной способности легких отражено в таблице 3.

Таблица 1. Мониторинг основных параметров спирометрии в течение 6-летнего периода в покое и проба с бронхолитиком (сальбутамол#)

Table 1. Monitoring of key spirometry parameters over a 6-year period at rest and after bronchodilator challenge (Salbutamol#)

|

Параметры |

Январь 2018 г. * |

Март 2019 г. ** |

Апрель 2023 г. ** |

|||

|

В покое (% от долженствующего) |

Проба с бронхолитиком (± %) |

В покое (% от долженствующего) |

Проба с бронхолитиком (± %) |

В покое (% от долженствующего) |

Проба с бронхолитиком (± %) |

|

|

ЖЕЛ |

45 |

+7 |

67,9 |

-1,3 |

87 |

+1 |

|

ФЖЕЛ |

46 |

+4 |

69 |

+0,9 |

88 |

+1 |

|

ОФВ1 |

48 |

+6 |

78,2 |

-4,9 |

101 |

+5,1 |

|

ПСВ |

65 |

+2 |

133,5 |

+2,4 |

153 |

-7 |

|

МОС25 |

69 |

+1 |

149,1 |

-0,8 |

169 |

-6 |

|

МОС50 |

85 |

+18 |

137,9 |

-3,4 |

155 |

+9 |

|

МОС75 |

43 |

+39 |

100,8 |

-20,8 |

206 |

-7 |

Примечания: таблица составлена авторами; # сальбутамол до 12 лет 2 дозы (200 мкг), с 12 лет 4 дозы (400 мкг); * государственное автономное учреждение здравоохранения ордена Трудового Красного Знамени «Городская клиническая больница № 1 г. Челябинск»; ** обособленное структурное подразделение «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Сокращения: ЖЕЛ — жизненная емкость легких; ФЖЕЛ — форсированная жизненная емкость легких; ОФВ1 — объем форсированного выдоха за первую секунду; ПСВ — пиковая скорость выдоха; МОС25 — максимальная объемная скорость при выдохе 25 %; МОС50 — максимальная объемная скорость при выдохе 50 %; МОС75 — максимальная объемная скорость при выдохе 75 %.

Notes: the table was compiled by the authors; # Salbutamol for children under 12 years, 2 doses (200 μg); 12 years and older, 4 doses (400 μg); * City Clinical Hospital No. 1, Chelyabinsk; ** Veltishchev Research Clinical Institute of Pediatrics and Pediatric Surgery, Pirogov Russian National Research Medical University. Abbreviations: ЖЕЛ — vital capacity; ФЖЕЛ — forced vital capacity; ОФВ1 — forced expiratory volume in the first second; ПСВ — peak expiratory flow; МОС25 — maximal expiratory flow at 25 % of forced vital capacity; МОС50 — maximal expiratory flow at 50 % of forced vital capacity; МОС75 — maximal expiratory flow at 75 % of forced vital capacity.

Таблица 2. Мониторинг основных параметров бодиплетизмографии (% от долженствующих показателей) в течение 6-летнего периода

Table 2. Monitoring of key body pletismography parameters (% of predicted values) over a 6-year period

|

Параметры |

Нормативные значения |

Март 2019 г. ** |

Июль 2020 г. ** |

Март 2022 г. ** |

Апрель 2023 г. ** |

|

БС |

<80 |

80 |

62,3 |

59 |

35 |

|

ОЕЛ |

85–125 |

68 |

76 |

77 |

86 |

|

ООЛ |

85–140 |

71 |

83 |

62 |

75 |

|

ООЛ/ОЕЛ |

<25 |

54 |

27 |

20 |

22 |

|

ВГО |

80–120 |

98 |

99 |

104 |

98 |

Примечания: таблица составлена авторами; **обособленное структурное подразделение «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева» Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Сокращения: БС — бронхиальное сопротивление; ОЕЛ — общая емкость легких; ООЛ — остаточный объем легких; ВГО — внутригрудной объем газа.

Notes: the table was compiled by the authors; **Veltishchev Research Clinical Institute of Pediatrics and Pediatric Surgery, Pirogov Russian National Research Medical University. Abbreviations: БС — airway resistance; ОЕЛ — total lung capacity; ООЛ — residual lung volume; ВГО — intrathoracic gas volume.

Таблица 3. Мониторинг основных параметров диффузионной способности легких (% от долженствующих показателей) в течение 6-летнего периода

Table 3. Monitoring of key diffusion capacity parameters (% of predicted values) over a 6-year period

|

Параметры |

Нормативные значения |

Март 2019 г. ** |

Июль 2020 г. ** |

Март 2022 г. ** |

Апрель 2023 г. ** |

|

ДСco |

>80 |

58 |

79,5 |

82 |

80 |

|

ОЕЛ по гелию |

85–125 |

68 |

77 |

82 |

89 |

|

ООЛ по гелию |

85–140 |

71 |

96,2 |

94 |

103 |

Примечания: таблица составлена авторами; ** обособленное структурное подразделение «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Сокращения: ДСco — диффузионная способность легких по монооксиду углерода; ОЕЛ — общая емкость легких; ООЛ — остаточный объем легких; ВГО — внутригрудной объем газа.

Notes: the table was compiled by the authors; ** Veltishchev Research Clinical Institute of Pediatrics and Pediatric Surgery, Pirogov Russian National Research Medical University. Abbreviations: ДСco — diffusion capacity of the lungs for carbon monoxide; ОЕЛ — total lung capacity; ООЛ — residual lung volume; ВГО — intrathoracic gas volume.

В соответствии с клиническими рекомендациями по ГП для объективной оценки функционального состояния органов дыхания, потребности в кислородотерапии, а также определения прогноза пациентам рекомендуется выполнять тест с 6-минутной ходьбой (6-МТ) [13]. Динамика показателей 6-МТ представлена в таблице 4, признаков гипоксемии не зарегистрировано.

Таблица 4. Динамика показателей теста с 6-минутной ходьбой

Table 4. Dynamics of six-minute walk test parameters

|

Год проведения исследования |

SpO2 (%) |

ЧСС (уд/мин) |

||

|

Исходно |

После 6-МТ |

Исходно |

После 6-МТ |

|

|

2019** |

98 |

95 |

92 |

158 |

|

2020** |

97 |

96 |

100 |

140 |

|

2022** |

98 |

96 |

88 |

148 |

Примечания: таблица составлена авторами; ** обособленное структурное подразделение «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Сокращения: SpO2 — сатурация кислорода; ЧСС — частота сердечных сокращений.

Notes: the table was compiled by the authors; ** Veltishchev Research Clinical Institute of Pediatrics and Pediatric Surgery, Pirogov Russian National Research Medical University. Abbreviations: SpO2 — oxygen saturation; ЧСС — heart rate.

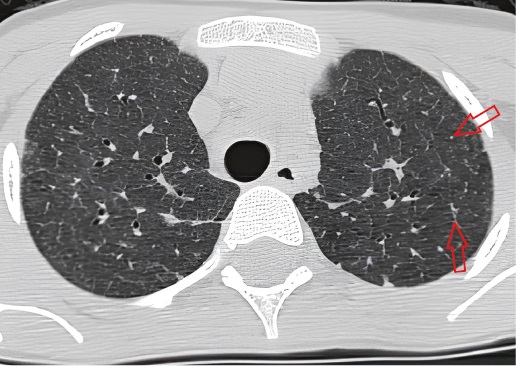

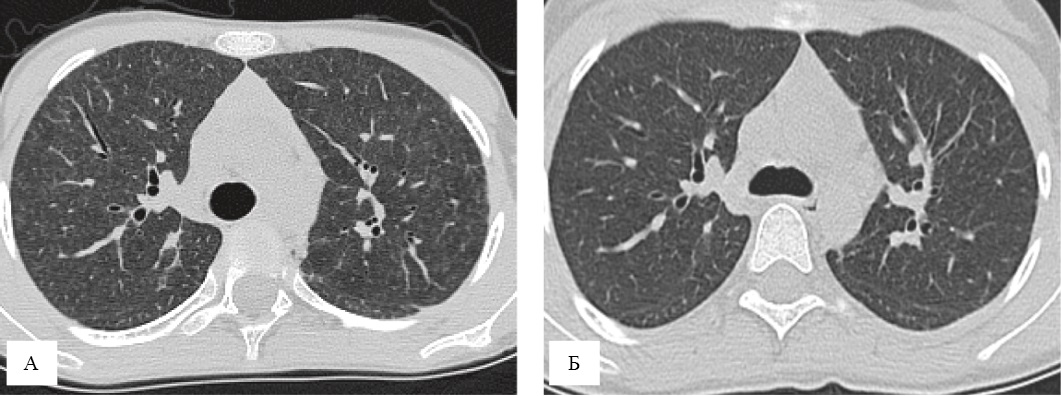

Характерными рентгенологическими паттернами мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) при ГП являются участки уплотнения легочной ткани с двух сторон по типу «матового стекла», ретикулярные изменения за счет утолщения, хронического воспаления периферического (междолькового, внутридолькового) интерстиция. Изменения чаще выявляются в периферических отделах легких, преимущественно в средних и базальных отделах, перибронхиально, встречается диффузное поражение легочной паренхимы. На КТВР-изображениях характерны множественные центрилобулярные очаги низкой плотности с четкими границами, диаметром менее 5 мм, а также мозаичная пневматизация легочной ткани (участки пониженной плотности по типу «воздушных ловушек» обычно носят локальный характер, сочетаются с участками «матового стекла» и неизмененной по плотности паренхимой) [13][14]. На рисунках 3–5 представлена типичная рентгенологическая картина ГП у девочки Э. На рисунках 6, 7 отражена положительная динамика КТ-картины — восстановление паренхимы легких за период наблюдения и лечения.

Рис. 3. Компьютерная томограмма девочки Э., январь 2018 г. Субплевральный участок уплотнения паренхимы правого легкого по типу «матового стекла», локальные ретикулярные изменения в субплевральных отделах легких (изменения обозначены фигурами)

Примечание: фотография выполнена авторами.

Fig. 3. Patient E.: CT scan, January 2018. Subpleural area of consolidation in the right lung parenchyma resembling ground-glass opacity, with localized reticular changes in the subpleural areas (changes indicated by figures)

Note: the photo was taken by the authors.

Рис. 4. Компьютерная томограмма девочки Э., январь 2018 г. Вторичная легочная долька. Междольковый интерстиций утолщен, визуализируется центрилобулярный очаг размером 2 мм (изменения обозначены стрелками)

Примечание: фотография выполнена авторами.

Fig. 4. Patient E.: CT scan, January 2018. Secondary pulmonary lobule. Interlobular interstitium is thickened, with a visualized 2 mm centrilobular focus (changes are indicated by arrows)

Note: the photo was taken by the authors.

Рис. 5. Компьютерная томограмма девочки Э., январь 2018 г. Локальные бронхолобулярные вздутия легочной ткани (обозначено фигурой) в сочетании с участками легочной паренхимы повышенной и нормальной плотности

Примечание: фотография выполнена авторами.

Fig. 5. Patient E.: CT scan, January 2018. Local broncholobular emphysema in the lung tissue (indicated by the figure) in combination with areas of the lung parenchyma of high and normal density

Note: the photo was taken by the authors.

Рис. 6. Компьютерная томограмма девочки Э., октябрь, 2022 г. Уменьшились размеры и количество участков повышенной и пониженной плотности, сохраняются немногочисленные центрилобулярные очаги, мелкие субплевральные участки ретикулярных изменений легочной ткани (обозначено стрелками)

Примечание: фотография выполнена авторами.

Fig. 6. Patient E.: CT scan, October 2022. The size and number of areas of high and low density have reduced, with a few remaining centrilobular foci and small subpleural areas of reticular changes in the lung tissue (arrows)

Note: the photo was taken by the authors.

Рис. 7. Изменения паренхимы легких за период наблюдения и лечения с положительной динамикой процесса (А — 2018 год*; Б — 2022 год**). Улучшение общей пневматизации легких, уменьшение явлений «мозаичности» легочной паренхимы

Примечания: фотографии выполнены авторами; * государственное автономное учреждение здравоохранения ордена Трудового Красного Знамени «Городская клиническая больница № 1 г. Челябинск»; ** обособленное структурное подразделение «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Fig. 7. Changes in lung parenchyma during the observation and treatment period with positive dynamics in the process (A — 2018*; B — 2022**). Improvement in overall pneumatization of the lungs and a reduction in mosaic attenuation of lung parenchyma

Notes: the photo was taken by the authors;*City Clinical Hospital No. 1, Chelyabinsk; ** Veltishchev Research Clinical Institute of Pediatrics and Pediatric Surgery, Pirogov Russian National Research Medical University.

За 5 лет наблюдения ребенок жалоб не предъявляет, хорошо переносит физическую нагрузку, хорошая успеваемость в школе. Аускультативная картина в легких соответствует норме. Учитывая устранение причинно-значимого аллергена и клинико-рентгенологическую ремиссию, с октября 2023 г. лекарственная терапия прекращена.

Прогноз

Прогноз для жизни и здоровья благоприятный при условии соблюдения рекомендаций.

ОБСУЖДЕНИЕ

Данный клинический случай демонстрирует сложность диагностического поиска ГП у ребенка. Вероятнее всего, воздействие таких факторов, как проживание в старом частном доме, наличие контакта с животными и плесенью, внесли вклад в развитие заболевания. По мнению многих исследователей, именно тщательный сбор анамнеза, анализ микроэкологических условий дома и школы, хобби (например, разведение птиц, игра на духовых инструментах), вредные привычки являются важнейшим этапом диагностики. В связи с чем рассматривается возможность создания единого подробного опросника, включающего сведения об условиях жизни и работы/обучения пациентов с целью выявления потенциальных рисков развития ГП, которые могли бы быть пропущены врачом при рутинном осмотре [6][9][15].

В нашем случае наличие признаков бронхообструктивного синдрома, отягощенный анамнез по аллергопатологии (атопический дерматит, аллергический ринит), наличие эозинофилии в мокроте заставили думать врачей о дебюте БА в начале заболевания и затруднили диагностический поиск. При сборе анамнеза врачом первичного звена не было уделено внимания перенесенным ранее заболеваниям (девочка перенесла несколько эпизодов обструктивного бронхита и бронхопневмоний, которые имели достаточно тяжелое течение, потребовали госпитализации и длительной терапии), данным объективного осмотра (постоянная одышка инспираторного характера, в том числе после использования бронхолитиков; появившийся дефицит массы тела, немотивированная усталость). Также должно было обратить на себя внимание отсутствие эффекта проводимого лечения «БА» в стандартных дозировках.

В дальнейшем в областном центре благодаря тщательному сбору анамнестических и клинических данных, использованию современных лабораторных и инструментальных ресурсов была проведена большая работа по дифференциальной диагностике и верификации заболевания.

Благодаря персонифицированному подходу к пациенту было подобрано эффективное лечение и даны рекомендации по коррекции воздействующих факторов.

При анализе клинико-лабораторных и инструментальных данных четко прослеживается их улучшение за время наблюдения, значимый эффект был достигнут уже через год. Улучшились объемные и скоростные показатели спирометрии, отсутствуют рестриктивные нарушения, наиболее показательны изменения, которые мы увидели на КТ. Отмечается уменьшение размеров и количества участков повышенной и пониженной плотности, а также явлений «мозаичности» легочной паренхимы; повышение общей пневматизации легких.

Хотя данному ребенку было показано оформление инвалидности с 2018 г., к сожалению, из-за недостаточной осведомленности врачей первичного звена по месту жительства о ГП ее удалось оформить только в 2022 г.

Генетические факторы риска и факторы окружающей среды могут влиять на прогноз ГП [16][17], поэтому следует отметить важность ответственного отношения родителей к рекомендациям врача, в том числе по устранению воздействия возможных причинных факторов.

Благодаря проведенным элиминационным и лечебным мероприятиям к настоящему моменту стала возможной полная отмена лекарственных препаратов у пациента. В то же время требуются регулярные обследования для своевременного определения показаний для возобновления терапии, беседы о необходимости избегать вредных привычек (например, вейпов, которые считаются одним из значимых факторов в развитии ГП) [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гиперсенситивный пневмонит относится к редким интерстициальным заболеваниям легких и требует, прежде всего от врачей первичного звена, знаний об этой патологии, а также определенных диагностических, лабораторных и инструментальных исследований. Следует уделять особое внимание тщательному сбору анамнеза и выявлению возможных причинных факторов. Особенностью заболевания является возможность обратного развития симптомов, стойкой ремиссии и благоприятный прогноз при своевременной диагностике, лечении и устранении причинного фактора.

1. Лев Н. С., Розинова Н. Н., Мизерницкий Ю. Л., Дьякова С. Э., Костюченко М. В., Богорад А. Е., Соколова Л. В., Зорина И. Е., Геппе Н. А., Малахов А. Б., Шмелев Е. И., Симонова О. И., Горинова Ю. В. Гиперсенситивный пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит) у детей (диагностика и лечение). Клинические рекомендации. Педиатрия (Прил. к журн. Consilium Medicum). 2017;4:10–17.

2. Моногарова Н. Е., Семендяева А. В., Шевченко Д. Ф., Цирковская Е. Р., Кондратюк Р. Б. Случай гиперсенситивного пневмонита в практике врача-терапевта. Морфологический альманах имени В. Г. Ковешникова. 2021;2:20–24.

3. Российское респираторное общество. Клинические рекомендации «Гиперчувствительный пневмонит». 2022. 56 с. Available: https://spulmo.ru/upload/kr_GP_040422_2.pdf

Список литературы

1. Churg A. Hypersensitivity pneumonitis: new concepts and classifications. Mod Pathol. 2022;35(Suppl 1):15–27. https://doi.org/10.1038/s41379-021-00866-y

2. Лев Н.С., Мизерницкий Ю.Л. Современные представления о клинических вариантах и особенностях гиперсенситивного пневмонита у детей. Медицинский Совет. 2023;12:182–191. https://doi.org/10.21518/ms2023-152

3. Wawszczak M, Bielecka T, Szczukocki M. Hypersensitivity pneumonitis in children. Ann Agric Environ Med. 2021;28(2):214–219. https://doi.org/10.26444/aaem/118830

4. Galiatsatos P, Gomez E, Lin CT, Illei PB, Shah P, Neptune E. Secondhand smoke from electronic cigarette resulting in hypersensitivity pneumonitis. BMJ Case Rep. 2020;13(3):e233381. https://doi.org/10.1136/bcr2019-233381

5. Barnes H, Troy L, Lee CT, Sperling A, Strek M, Glaspole I. Hypersensitivity pneumonitis: Current concepts in pathogenesis, diagnosis, and treatment. Allergy. 2022;77(2):442–453. https://doi.org/10.1111/all.15017

6. Райкова С.В., Комлева Н.Е., Потапова М.В., Ливкина О.В., Мишанькина О.Т., Мазилов С.И. Гиперсенситивный пневмонит: трудности диагностики (клинический случай). Медицинский вестник Северного Кавказа. 2023;18(3):320–323. https://doi.org/10.14300/mnnc.2023.18077

7. Конторщиков А.С., Черняев А.Л., Васюкова О.А., Омарова Ж.Р. Хронический гиперсенситивный пневмонит, осложненный острой респираторной вирусной инфекцией. Клин. эксп. морфология. 2020;9(3):68–73. https://doi.org/10.31088/CEM2020.9.3.68-73

8. Спичак Т.В., Кустова О.В. Дифференциальная диагностика между постинфекционным облитерирующим бронхиолитом и гиперсенситивным пневмонитом. Педиатрия. Consilium Medicum. 2020;3:73–79. https://doi.org/10.26442/26586630.2020.3.200300

9. Mastrorilli C, Pecoraro L, Arasi S, Barni S, Caminiti L, Castagnoli R, Giovannini M, Liotti L, Mori F, Saretta F, Marseglia GL, Novembre E; Rare Allergic Diseases Commission of the Italian Society of Pediatric Allergy and Immunology. Pediatric hypersensitivity pneumonitis: literature update and proposal of a diagnostic algorithm. Ital J Pediatr. 2022;48(1):51. https://doi.org/10.1186/s13052-022-01239-0

10. Naz M, Parveen S, Khan AA, Zafar F. Hypersensitivity Pneumonitis in a Pediatric Patient. J Coll Physicians Surg Pak. 2021;31(6):735–736. https://doi.org/10.29271/jcpsp.2021.06.735

11. Chulkov V, Minina E, Medvedeva L, Testov R, Shestakov A. The clinical relevance of differential cell counts in induced sputum and its relationship with various forms of asthma. Curr Respir Med Rev. 2021;17(2):69–77. https://doi.org/10.2174/1573398X17666210611091246

12. Sánchez-Díez S, Munoz X, Ojanguren I, Romero-Mesones C, Espejo D, Villar A, Gómez-Olles S, Cruz MJ. YKL-40 and KL-6 Levels in Serum and Sputum of Patients Diagnosed With Hypersensitivity Pneumonitis. J Allergy Clin Immunol Pract. 2022;10(9):2414–2423. https://doi.org/10.1016/j.jaip.2022.06.031

13. Kumar R, Spalgais S, Ranga V. Hypersensitivity pneumonitis: clinical, radiological and pathological profile of 103 patients from North India. Monaldi Arch Chest Dis. 2020;90(3). https://doi.org/10.4081/monaldi.2020.1307

14. Broska AC, Fernanda Lorena Souza FL, Guedes JKKO, Aroni BP, Serrano RA, Lana JV, Borges GCF, Peruchi GS, Riedi CA, Chong-Neto HJ, Chong-Silva DC, Rosario-Filho NA.Pneumonite de hipersensibilidade na infância. Arquivos de Asmas Alergia e Imunologia. 2022;6(3). http://dx.doi.org/10.5935/2526-5393.20220048

15. Plut D, Winant AJ, Mahomed N, Sodhi KS, Kasznia-Brown J, Williams-Weekes T, Daltro P, Das KM, Lee EY. Unusual pediatric lung infections: imaging findings. Pediatr Radiol. 2024 Apr;54(4):516–529. doi: 10.1007/s00247-023-05818-z. Epub 2023 Dec 14. PMID: 38097820; PMCID: PMC10984910

16. Barnes H, Troy L, Lee CT, Sperling A, Strek M, Glaspole I. Hypersensitivity pneumonitis: Current concepts in pathogenesis, diagnosis, and treatment. Allergy. 2022;77(2):442–453. https://doi.org/10.1111/all.15017

17. Błach J, Mackiewicz B. How much do we know about genetic predisposition of hypersensitivity pneumonitis? Ann Agric Environ Med. 2022;29(2):306–308. https://doi.org/10.26444/aaem/148049

Об авторах

В. С. ЧулковРоссия

Чулков Василий Сергеевич — доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних болезней

ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41, г. Великий Новгород, 173003

Л. В. Медведева

Россия

Медведева Лариса Валентиновна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской педиатрии им. Н.С. Тюриной

ул. Воровского, д. 64, г. Челябинск, 454141

Е. Е. Минина

Россия

Минина Елена Евгеньевна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской педиатрии им. Н.С. Тюриной

ул. Воровского, д. 64, г. Челябинск, 454141

Е. В. Фастаковская

Россия

Фастаковская Елена Владимировна — врач-рентгенолог, рентгеновское отделение

ул. Воровского, д. 16, г. Челябинск, 454092

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Чулков В.С., Медведева Л.В., Минина Е.Е., Фастаковская Е.В. Гиперсенситивный пневмонит у ребенка (данные шестилетнего наблюдения): клинический случай. Кубанский научный медицинский вестник. 2025;32(1):74-86. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-1-74-86

For citation:

Chulkov V.S., Medvedeva L.V., Minina E.E., Fastakovskaya E.V. Hypersensitivity pneumonitis in a child (observational data for six years): A clinical case. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2025;32(1):74-86. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-1-74-86