Перейти к:

Дифференциальная диагностика острых вялых параличей на примере детей с синдромом Гийена — Барре и заболеванием спектра оптиконейромиелита: клинические случаи

https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-1-99-110

Аннотация

Введение. Острый вялый паралич — это клинический синдром, характеризующийся внезапным появлением слабости в одной или нескольких конечностях со снижением или отсутствием сухожильных рефлексов в пораженных конечностях. Данное состояние может быть проявлением таких патологий, как синдром Гийена — Барре и заболевание спектра оптиконейромиелита. Описание клинических случаев. В статье описываются два клинических случая: синдром Гийена — Барре у пациента М., 7 лет, и заболевание спектра оптиконейромиелита у пациента Д., 3 года. У обоих детей основным клиническим проявлением был острый вялый паралич. Пациент М. поступил в неврологическое отделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной центр охраны материнства и детства» с жалобами на резкую выраженную слабость в конечностях, невозможность ходить. Из анамнеза заболевания известно, что в октябре 2022 г. пациент перенес острую респираторную вирусную инфекцию. В ходе неврологического осмотра было выявлено снижение мышечного тонуса и мышечной силы во всех конечностях, отсутствие рефлексов с нижних конечностей. Был взят анализ ликвора, в котором выявилось повышенное содержание белка. По данным электронейромиографии — выраженное аксональное поражение всех двигательных волокон на руках и ногах. Был выставлен диагноз: «Синдром Гийена — Барре, вариант острой моторной аксональной нейропатии». Проведено лечение плазмаферезом и внутривенными иммуноглобулинами с положительной динамикой. Во втором случае пациент Д. поступил в детское инфекционное отделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Наро-Фоминская больница» с аналогичными жалобами на резкую слабость в конечностях. При неврологическом исследовании отмечалось диффузное снижение мышечного тонуса, отсутствие рефлексов со всех конечностей. В ликворе обнаружено повышенное содержание белка. На магнитно-резонансной томографии шейного отдела спинного мозга — миелит сегментов С3–С7. Отрицательные антитела к аквапорину-4. Проводилось лечение цефтриаксоном, метилпреднизолоном и плазмаферезом. Затем был переведен в неврологическое отделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной центр охраны материнства и детства», где при повторной магнитно-резонансной томографии шейно-грудного отдела спинного мозга помимо миелита на уровне С3–С7 было обнаружено поражение сегментов с уровня С2 до продолговатого мозга. Был выставлен диагноз: «Заболевание спектра оптико-нейромиелита, серонегативная форма. Вялый тетрапарез». Продолжено лечение преднизолоном и внутривенными иммуноглобулинами с положительным эффектом. Заключение. Анализ приведенных клинических случаев поможет врачам-неврологам улучшить своевременную диагностику и лечение причин острых вялых параличей у детей, что приведет к уменьшению возможных осложнений, снижению инвалидизации и смертности.

Ключевые слова

Для цитирования:

Заруцкая А.В., Мухина Е.В., Пантелеева М.В., Зульфугаров П.К. Дифференциальная диагностика острых вялых параличей на примере детей с синдромом Гийена — Барре и заболеванием спектра оптиконейромиелита: клинические случаи. Кубанский научный медицинский вестник. 2024;31(1):99-110. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-1-99-110

For citation:

Zarutskaya A.V., Mukhina E.V., Panteleeva M.V., Zul’ fugarov P.K. Differential diagnosis of acute flaccid paralysis in children with Guillain—Barré syndrome and neuromyelitis optica spectrum disorder: Clinical cases. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2024;31(1):99-110. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-1-99-110

ВВЕДЕНИЕ

Острый вялый паралич (ОВП) — это симптомокомплекс, который характеризуется быстрой потерей мышечной силы и атонией. ОВП может быть проявлением различных инфекционных и неинфекционных состояний, к которым относятся синдром Гийена — Барре (СГБ), поперечный миелит, острый вялый миелит, полиомиелит и другие [1][2].

Выявление причины, вызвавшей ОВП, часто является сложной задачей, но это имеет решающее значение, поскольку определяет дальнейшую тактику ведения пациентов и их прогностические последствия. Дополнительные клинические, лабораторные и инструментальные методы исследования могут помочь в дифференциальной диагностике вышеуказанных состояний.

СГБ является одной из самых распространенных причин ОВП. СГБ — это иммуноопосредованная полирадикулонейропатия, поражающая периферическую нервную систему и характеризующаяся быстро прогрессирующей слабостью в конечностях, обычно начинающейся в дистальных отделах и распространяющейся к проксимальным мышцам. Также при СГБ может встречаться поражение черепных нервов [3]. СГБ обычно предшествует инфекция или другая иммунная стимуляция, вызывающая аномальный аутоиммунный ответ, нацеленный на периферические нервы и спинномозговые корешки [4]. Наиболее частыми возбудителями, приводящими к развитию СГБ, являются Campylobacter jejuni, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, Cytomegalovirus (CMV), вирус Varicella-zoster, вирус Epstein—Barr и другие [5].

Различают три основные формы СГБ в зависимости от локализации иммунопатологического процесса (аксон или миелиновая оболочка): острая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия (ОВДП), острая моторная аксональная нейропатия (ОМАН), острая моторно-сенсорная аксональная нейропатия (ОМСАН). Реже встречаются такие варианты СГБ, как синдром Миллера — Фишера, фаринго-цервико-брахиальная форма и другие [6]. Диагноз СГБ основывается прежде всего на анамнестических данных и клинических признаках. Подтверждающими методами являются анализ спинномозговой жидкости (где отмечается белково-клеточная диссоциация) и электронейромиографическое (ЭНМГ) исследование. На ЭМНГ характерно выявление признаков демиелинизации и/или аксонального поражения периферических нервов. Наиболее характерные изменения на ЭНМГ представлены снижением амплитуды и латентности М-ответа, исчезновением F-волны. Иногда при проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ) нижнегрудного и поясничного отделов спинного мозга может быть визуализировано контрастное усиление мягкой мозговой оболочки конского хвоста и конуса спинного мозга, а также утолщение передних корешков спинномозговых нервов [7]. Базовое лечение СГБ заключается в проведении терапии внутривенным введением иммуноглобулинов и/или в проведении плазмафереза [3].

Довольно редкой причиной развития ОВП можно считать заболевания спектра оптиконейромиелита (ЗСОНМ). ЗСОНМ — это группа иммуноопосредованных воспалительных состояний центральной нервной системы (ЦНС), которые преимущественно вовлекают зрительные нервы и спинной мозг и в меньшей степени головной мозг. Поражение спинного мозга при данном спектре заболеваний проявляется обширным миелитом более 3-х сегментов, также могут определяться IgG антитела к белку водопроводящих каналов клеточных мембран аквапорину-4 (AQP4) или к миелиновому олигодендроцитарному гликопротеину (MOG) [8][9]. Больные до 18 лет составляют всего 5 % серопозитивных по IgG к AQP4 пациентов [10]. Критериями диагностики ЗСОНМ в случае выявления AQP4-IgG будут: наличие ≥ 1 основной клинической характеристики (неврит зрительного нерва, острый миелит, синдром поражения области postrema, острый стволовой синдром, симптоматическая нарколепсия или острый диэнцефальный синдром, симптоматический церебральный синдром с типичным поражением головного мозга); положительный тест на AQP4-IgG; исключение альтернативных диагнозов. Если антитела к AQP4 не выявлены, то в таком случае критериями ЗСОНМ будут: наличие ≥ 2-х различных основных клинических характеристик в результате ≥ 1 клинического приступа, соответствующих всем следующим требованиям: одна или более основной клинической характеристикой должны быть — неврит зрительного нерва, продольно распространенный острый поперечный миелит или синдром поражения области postrema; распространенное поражение в виде ≥ 2-х различных основных клинических характеристик; выполнение дополнительно требуемых МРТ-исследований; отрицательный тест на AQP4-IgG, а также отсутствие данных, которые указывали бы на другие заболевания.

Для острого оптического неврита характерна МРТ-картина в виде гиперинтенсивных очагов на Т2-взвешенных изображениях, которые поражают более половины длины зрительного нерва или зрительный перекрест, либо очаговые изменения на МРТ могут отсутствовать. Для острого миелита характерно появление очагов в спинном мозге, которые должны занимать 3 и более сегмента (продольно распространенный поперечный миелит). Также на МРТ может быть выявлено поражение области postrema, что будет сопровождаться изменениями в дорзальных отделах продолговатого мозга, или очаги, граничащие с верхним шейным отделом спинного мозга. Острый стволовой синдром сопровождается признаками периэпендимального поражения четвертого желудочка [10–12]. В настоящее время нет общепризнанных стандартов терапии ЗСОНМ [11]. На данный момент основой лечения острой фазы является терапия глюкокортикоидами (ГК), также в терапию могут быть добавлены проведение плазмафереза и лечение внутривенными иммуноглобулинами. В качестве противорецидивной терапии рассматриваются иммунодепрессанты, моноклональные антитела, но данные методы лечения продолжают изучаться, особенно в отношении серонегативных пациентов [13][14].

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 1

Информация о пациенте

Мальчик М., 7 лет (2015 года рождения), 07.11.2022 г. поступил в неврологическое отделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский областной центр охраны материнства и детства» (ГБУЗ МО «МОЦОМД») в экстренном порядке для обследования и лечения. Жалобы при поступлении на резкую слабость и боли в конечностях, на невозможность ходить.

Анамнез заболевания. В октябре 2022 г. пациент перенес острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) с повышением температуры тела и сухим кашлем. Со слов мамы, 05.11.2022 г. в середине дня после пробуждения ребенок не смог встать с кровати, после чего сполз с нее и стал ходить «на четвереньках» из-за выраженной слабости в конечностях, в связи с чем был госпитализирован в неврологическое отделение ГБУЗ МО «МОЦОМД».

Анамнез жизни. Мальчик от первой беременности в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), первых родов путем кесарева сечения. Беременность протекала без особенностей. Родился массой 3200 г, длиной 51 см. Закричал сразу. Выписан на третьи сутки. Раннее развитие по возрасту. Перенесенные заболевания: ОРВИ, в возрасте 2 мес. — синдром мышечной дистонии легкой степени, непостоянное сходящееся косоглазие. Профилактические прививки — по возрасту.

Аллергический анамнез (со слов мамы): не отягощен.

Наследственный анамнез (со слов мамы): не отягощен.

Физикальная диагностика

Соматический статус — без патологии. В неврологическом статусе: состояние по заболеванию при поступлении средней тяжести за счет нарушения двигательной активности и слабости в конечностях. Сознание пациента ясное, на осмотр реакция адекватная, инструкции выполнял. Речь и интеллект не нарушены. Положение в постели пассивное, лежал. Ребенок голову не держал, мог только лежа поворачивать ее в стороны. Пациент также не мог самостоятельно переворачиваться и сидеть. Активные движения были ограничены в проксимальных отделах рук и ног, мог сгибать руки в локтевых суставах, были движения в кистях и пальцах рук. В ногах были возможны только движения пальцев.

В неврологическом статусе со стороны черепно-мозговых нервов (ЧМН) было отмечено непостоянное расходящееся косоглазие слева. Мышечный тонус в конечностях снижен, проверка пассивных движений затруднена в связи с болевым синдромом. Мышечная сила в конечностях — 1 балл. Сухожильные рефлексы с рук карпорадиальные D = S, живые, коленные и ахилловы — отсутствовали. Чувствительность не нарушена. Патологические рефлексы не выявлены.

Предварительный диагноз

На основании жалоб (на резкую слабость в конечностях, их болезненность, невозможность ходить), на основании анамнеза заболевания (несколько недель назад до манифестации заболевания перенес ОРВИ), физикального осмотра (ограничение движений в конечностях, невозможность движения в проксимальных отделах рук и ног, диффузно сниженный мышечный тонус и мышечная сила до 1 балла, отсутствие коленных и ахилловых рефлексов) был выставлен предварительный диагноз: «Синдром Гийена — Барре».

Временная шкала

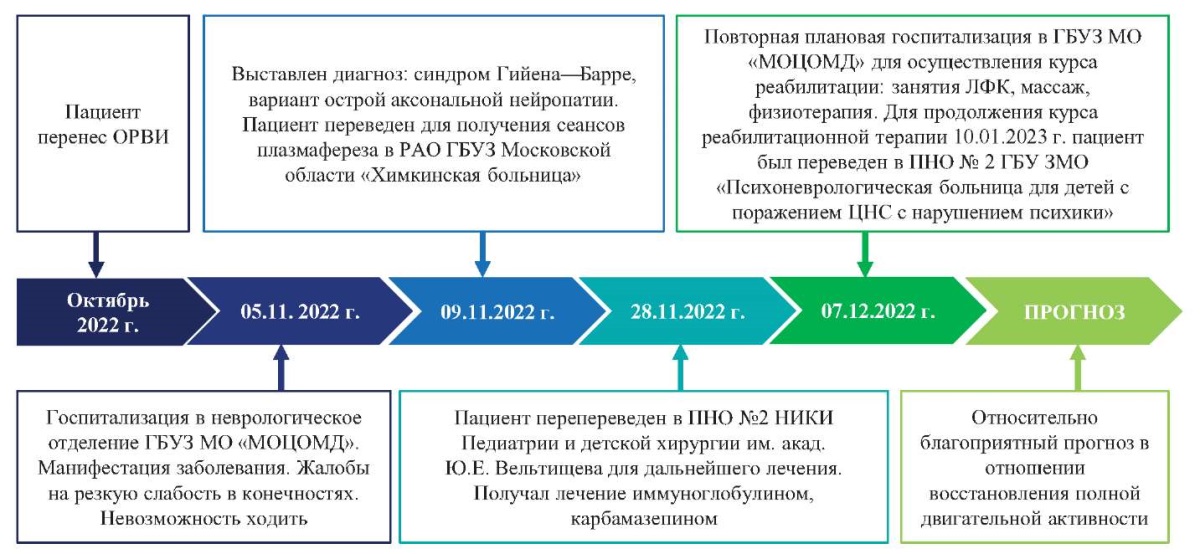

Хронология развития болезни и прогноз пациента М. представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Хронология развития болезни у пациента М.: ключевые события и прогноз

Примечание: блок-схема выполнена авторами (согласно рекомендациям CARE).

Сокращения: ОРВИ — острая респираторная инфекция;

ГБУЗ МО «МОЦОМД» —

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области

«Московский областной центр охраны материнства и детства»;

РАО — реанимационно-анестезиологическое отделение;

ГБУЗ Московской области «Химкинская больница» —

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области

«Химкинская больница»;

ПНО — психоневрологическое отделение;

НИКИ педиатрии и детской хирургии им. акад. Ю. Е. Вельтищева —

Научно-исследовательский клинический институт

педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева

федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации;

ЛФК — лечебная физическая культура;

ГБУ ЗМО «Психоневрологическая больница

для детей с поражением ЦНС с нарушением психики» —

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области

«Психоневрологическая больница

для детей с поражением ЦНС с нарушением психики».

Fig. 1. Chronology of disease development in patient M.: Key events and prognosis

Note: the flowchart was compiled by the authors (according to CARE recommendations).

Abbreviations: ОРВИ — acute respiratory infection;

ГБУЗ МО «МОЦОМД» — Moscow Regional Center for Maternity and Childhood Protection;

РАО — resuscitation and anesthesiology department;

ГБУЗ Московской области «Химкинская больница» — Khimki Hospital;

ПНО — psycho-neurological department;

НИКИ педиатрии и детской хирургии им. акад. Ю. Е. Вельтищева —

Research Clinical Institute of Pediatrics and Children’s Surgery

named after Academician Y. E. Veltischev

of Pirogov Russian National Research Medical University;

ЛФК — physical therapy;

ГБУ ЗМО «Психоневрологическая больница

для детей с поражением ЦНС с нарушением психики» —

Psychoneurological Hospital

for Children with CNS Lesions with Mental Disorders, Khimki Hospital.

Диагностические процедуры

Лабораторные исследования (выполнены по прибытии пациента в неврологическое отделение ГБУЗ МО «МОЦОМД», референсные значения указаны в скобках)

Клинический анализ крови, биохимический анализ крови, клинический анализ мочи — без патологии.

Анализы крови на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис — отрицательно.

Анализ кала на полиомиелит — отрицательный.

Клинический анализ ликвора: глюкоза — 3,44 ммоль/л (2,8–3,9 ммоль/л), цитоз — 2 клетки/мкл (3–5 клеток/мкл), белок — 0,76 г/л (0,22–0,33 г/л).

Инструментальные исследования (выполнены в неврологическом отделении ГБУЗ МО «МОЦОМД»)

МРТ головного мозга (от 07.11.2022 г.): органических, объемных поражений ткани головного мозга не выявлено.

Стимуляционная ЭНМГ (от 08.11.2022 г.): резко снижена амплитуда М-ответа по малоберцовому двигательному нерву на обеих ногах, скорость распространения возбуждения (СРВ) в норме. При исследовании антидромной возбудимости по большеберцовому нерву на обеих ногах блоков проведения импульсов нет, снижена средняя амплитуда F-волн. S-ответ и СРВ у чувствительных волокон икроножного нерва и поверхностной ветви малоберцового нерва в норме. Снижена амплитуда М-ответа в двигательных волокнах срединного и локтевого нервов на левой руке, СРВ в норме. Амплитуда S-ответа и СРВ в норме у чувствительных волокон срединного и локтевого нервов. Вышеперечисленные изменения позволили предположить выраженное аксональное поражение двигательных волокон на руках и ногах. В таблице представлены одни из ключевых показателей, полученных при исследовании проводящей функции пораженных моторных нервных волокон.

Таблица. Исследование проводящей функции

пораженных моторных нервных волокон. Ключевые показатели

Table. Impaired motor nerve function. Key indicators

|

Точка стимуляции |

Амплитуда, мВ |

Скорость проведения импульса, |

|

Малоберцовый нерв справа |

||

|

Предплюсна |

0,255 (N > 3,5) |

|

|

Подколенная ямка |

1,73 (N > 3,5) |

66,9 (N > 40) |

|

Малоберцовый нерв слева |

||

|

Предплюсна |

0,802 (N > 3,5) |

|

|

Головка малоберцовой кости |

0,472 (N > 3,5) |

55,9 (N > 40) |

|

Локтевой нерв слева |

||

|

Запястье |

0,904 (N > 6,5) |

|

|

Локтевой сгиб |

0,498 (N > 6,5) |

55,0 (N > 50) |

|

Нижняя треть плеча |

0,047 (N > 6,5) |

58,0 (N > 50) |

|

Срединный нерв слева |

||

|

Запястье |

0,081 (N > 3,5) |

|

|

Локтевой сгиб |

0,103 (N > 3,5) |

21,7 (N > 50) |

Примечания: таблица составлена авторами.

Жирным шрифтом выделены значения, отклоняющиеся от нормы.

Cокращение: N — нормальные значения.

Notes: compiled by the authors.

Values which deviate from the norm are highlighted in bold.

Abbreviation: N — normal values.

Консультации специалистов (выполнены в течение первых двух суток с момента госпитализации в неврологическое отделение ГБУЗ МО «МОЦОМД»)

Окулист: глазное дно — без патологии.

Психолог: особенности эмоционально-волевой сферы — накопление эмоционального напряжения.

Клинический диагноз

Основной: Синдром Гийена — Барре, вариант острой аксональной нейропатии.

Дифференциальная диагностика

Стоит отметить, что постановка данного диагноза была основана прежде всего на клинической картине, лабораторные и инструментальные исследования позволили убедиться в правильности поставленного диагноза. Тем не менее дифференциальная диагностика проводилась прежде всего со спинальной формой полиомиелита, затем с различными вариантами СГБ (ОВДП, ОМСАН и другими), также в ходе проведения дифференциального диагноза были высказаны предположения о возможности дебюта поперечного миелита выше шейного утолщения, дебюта острых поражений скелетных мышц или острых полинейропатий различного генеза.

Полиомиелит был исключен после получения отрицательного анализа кала на антигены вируса полиомиелита, также в анамнезе заболевания и при неврологическом осмотре отсутствовали интоксикационный синдром, жидкий стул, асимметричный вялый паралич (напомним, что в данном клиническом случае картина вялого паралича была симметричной). Другие варианты СГБ были исключены после проведения ЭНМГ. Также выявление аксонального поражения периферических нервов при проведении ЭНМГ позволило в данном случае исключить поперечный миелит и не проводить МРТ спинного мозга, так как диагноз уже был подтвержден ранее проведенной ЭНМГ. Острое поражение скелетных мышц было исключено в ходе получения нормальных результатов биохимического анализа крови (нормальный уровень калия в крови, креатинфосфокиназы, аспарагиновой и аланиновой аминотрансфераз) и в ходе проведения ЭНМГ. Острая токсическая полинейропатия была исключена в ходе сбора анамнеза — у пациента отсутствовал контакт с алкоголем, тяжелыми металлами, закисью азота и другими химическими и лекарственными веществами. Острая инфекционная полинейропатия также была исключена, так как наиболее частым возбудителем является вирус иммунодефицита человека, анализ же на данный вирус был отрицательным. Другим частым возбудителем острой инфекционной полинейропатии является Borrelia burgdorferi, вызывающая болезнь Лайма и приводящая к развитию нейроборрелиоза, но в анамнезе у данного пациента отсутствовал укус клеща, нахождение пациента в эндемичных районах и наличие мигрирующей эритемы. Также проведена дифференциальная диагностика с миелитом, гипокалиемическим периодическим параличом, токсической полинейропатией, полимиозитом.

Медицинские вмешательства

В ходе данной госпитализации медицинские вмешательства пациенту проведены не были, для проведения необходимого лечения ребенок 09.11.2022 г. был переведен в реанимационно-анестезиологическое отделение (РАО) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Химкинская больница» (ГБУЗ Московской области «Химкинская больница»).

Динамика и исходы

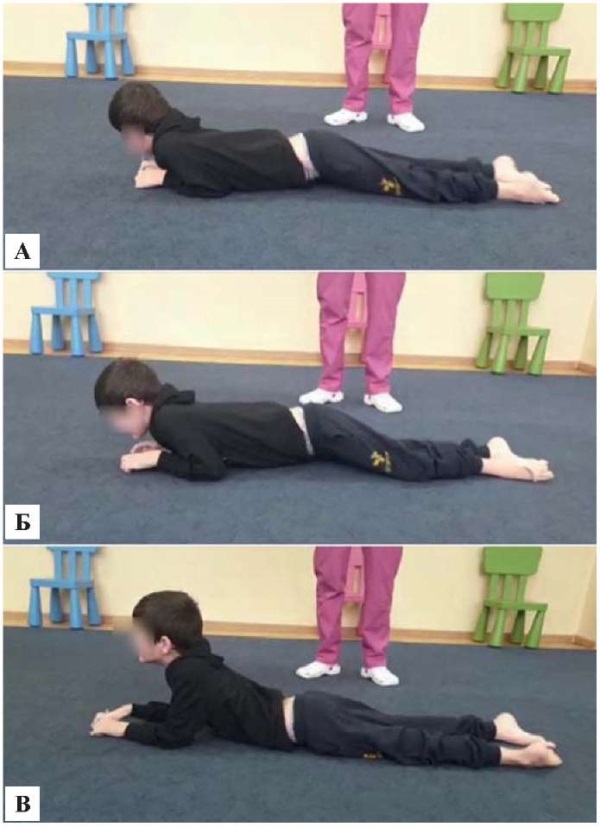

В РАО ГБУЗ Московской области «Химкинская больница» было проведено 5 сеансов плазмафереза с 09.11.2022 по 18.11.2022 г. После чего пациент был переведен для дальнейшего лечения в психоневрологическое отделение № 2 (ПНО № 2) Научно-исследовательского клинического института педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России (НИКИ педиатрии и детской хирургии им. акад. Ю. Е. Вельтищева), где с 28.11.2022 по 07.12.2022 г. получал курс иммуноглобулина человеческого 150 мл в/в № 3 и лечение карбамазепином 200 мг 2 раза в сутки. С 07.12.2022 г. ребенок вновь поступил в неврологическое отделение ГБУЗ МО «МОЦОМД» для начала курса реабилитации: пациенту проводились занятия лечебной физической культурой (ЛФК), массаж и физиотерапия (парафиновые аппликации на область бедер и голеней) в течение 4-х дней после консультации специалистов: врача-невролога, врача ЛФК и врача-физиотерапевта. На фоне проводимой лекарственной терапии в предыдущие госпитализации и начале реабилитационной терапии при повторной госпитализации в ГБУЗ МО «МОЦОМД» у пациента отметилась положительная динамика. Увеличился объем движений в конечностях: стал поднимать плечи, появились движения в стопах, уменьшился болевой синдром. Пациент мог не полностью выпрямлять согнутые в коленях ноги и немного подтягивать к животу бедра. Стал самостоятельно активно переворачиваться на бок, сидеть с прямой спиной, ползать. Мог брать кружку в руки и пить из нее. На рисунке 2 продемонстрированы некоторые восстановленные навыки.

Рис. 2. На фотографиях изображен пациент после проведенного лечения

(представлены фрагменты из видео, где ребенок пытается ползать):

А — пациент удерживает голову в вертикальном положении.

Б — пациент слегка сгибает ногу в левом коленном суставе.

В — пациент хорошо удерживает голову в вертикальном положении,

хорошо поднимает плечевой пояс с опорой на локти,

в работу включены проксимальные мышцы рук, мышцы спины

Примечание: видео и фотографии выполнены авторами.

Fig. 2. The patient after the conducted treatment

(fragments from a video recording, where the child tries to crawl):

A — the patient holds his head in an upright position;

Б — the patient slightly bends the leg in the left knee joint.

B — the patient holds his head well in an upright position,

lifts the shoulder girdle well with support on his elbows,

involving proximal muscles of the arms and back muscles

Notе: the video and photo recording were performed by the authors.

Со стороны ЧМН продолжало отмечаться незначительное непостоянное расходящееся косоглазие слева. Мышечная сила выросла до 2-х баллов в руках, в ногах оставалась 1 балл. Для продолжения курса реабилитационной терапии 10.01.2023 г. пациент был переведен в психо-неврологическое отделение (ПНО) № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Психоневрологическая больница для детей с поражением ЦНС с нарушением психики».

Прогноз

В связи со своевременным оказанием патогенетического лечения дальнейший прогноз для восстановления двигательных функций относительно благоприятный. Впоследствии после проведения дальнейшей реабилитационной терапии возможно полное восстановление двигательной активности.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 2

Информация о пациенте

Девочка Д., 3 года, 13.12.2022 г. поступила в ГБУЗ МО «МОЦОМД» переводом из инфекционного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Наро-Фоминская больница» (ГБУЗ Московской области «НФБ») с жалобами на отсутствие движений в конечностях.

Анамнез заболевания. Заболела впервые 30.11.2022 г., когда утром в детском саду внезапно появилась слабость в конечностях, в связи с чем девочка упала и больше не могла ими пошевелить. В экстренном порядке была госпитализирована в инфекционное отделение ГБУЗ Московской области «НФБ». При поступлении состояние ребенка тяжелое. Сознание ясное. На вопросы отвечала неохотно. Положение в постели пассивное. Отсутствовали движения в руках и ногах, не держала голову, не могла сидеть и переворачиваться. Отмечалось повышение температуры тела до 39 °C. Со стороны ЧМН: без очаговой патологии. Мышечный тонус диффузно снижен, D = S. Сухожильные рефлексы отсутствовали, D = S. Менингеальные знаки отсутствовали. Данные лабораторных исследований (клинический и биохимический анализы крови, общий анализ мочи) были в пределах нормы. Анализ кала на полиомиелит — отрицательный. Анализ ликвора на полимеразную цепную реакцию (ПЦР): вирус простого герпеса первого, второго типов, вирус герпеса человека шестого типа, CMV, Chlamydia, Borrelia — отрицательно. Анализ ликвора от 30.11.2022 г. — белок 1 г/л (норма до 0,33 г/л), цитоз 3 клетки/мкл (норма 3–5 клеток/мкл), глюкоза 1,7 ммоль/л (норма 2,8–3,9 ммоль/л). МРТ шейного отдела спинного мозга от 02.12.22 г.: поражение С3–С7 больше соответствует миелиту. Анализ крови на антитела к аквопорину (AQP) 4 — отрицательно. Выставлен предварительный диагноз: «Острый шейный миелит». Было проведено лечение: цефтриаксон 100 мг/кг/сут с 02.12.2022 по 06.12.2022 г., пульс-терапия метилпреднизолоном 300 мг/сут № 7, плазмаферез № 2. В неврологическом статусе без динамики. Лихорадка прекратилась. 13.12.2022 г. переведена в ГБУЗ МО «МОЦОМД» для дальнейшей диагностики и лечения.

Анамнез жизни. Девочка от второй беременности, вторых срочных оперативных родов. Беременность протекала без особенностей. Родилась массой 3200 г, 52 см. Выписана на пятые сутки. Раннее развитие по возрасту. Перенесенные заболевания: атопический дерматит, ОРВИ. Профилактические прививки — по возрасту.

Аллергический анамнез (со слов мамы): не отягощен.

Наследственный анамнез (со слов мамы): не отягощен.

Физикальная диагностика

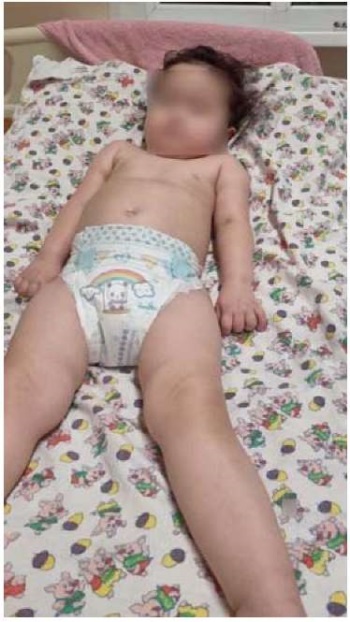

Соматический статус — без патологии. В неврологическом статусе: состояние ребенка средней тяжести за счет отсутствия движений в конечностях. Сознание ясное. Капризна. На вопросы отвечала односложно. Положение в постели пассивное, лежала. Голову не держала, могла только лежа ее поворачивать. Движения в руках и ногах практически отсутствовали, отмечались только слабые движения в пальцах ног. Других движений в теле и конечностях не было (рис. 3).

Рис. 3. Пациентка Д. Движение в конечностях отсутствует,

пациентка могла только лежать, голову не удерживала

Примечание: фотография выполнена авторами.

Fig. 3. Patient D. No movement in the extremities;

the patient could only lie down, not being able to hold her head

Note: the photograph was taken by the authors.

Отчетливого болевого синдрома не было. Со стороны черепно-мозговых нервов (ЧМН): без очаговой патологии. Мышечный тонус диффузно снижен, D = S. Мышечная сила снижена в конечностях до 1 балла. Сухожильные рефлексы отсутствовали, D = S. Определить чувствительность не представлялось возможным. Менингеальных и патологических знаков не выявлено.

Предварительный диагноз

На основании жалоб (резкая слабость в конечностях, невозможность ходить), данных анамнеза заболевания (госпитализирована в инфекционное отделение, где в ходе лабораторных исследований был выявлен повышенный белок в ликворе, поражение спинного мозга на уровне С3–С7), физикального осмотра (отсутствие движений в конечностях, диффузно сниженный мышечный тонус и мышечная сила, отсутствие рефлексов) был выставлен предварительный диагноз «Острый шейный миелит».

Временная шкала

Хронология развития болезни и прогноз пациентки Д. представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Хронология развития болезни у пациентки Д.: ключевые события и прогноз

Примечание: блок-схема выполнена авторами (согласно рекомендациям CARE).

Сокращения: ГБУЗ Московской области «НФБ» —

государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Московской области «Наро-Фоминская больница»;

ГБУЗ МО «МОЦОМД» —

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области

«Московский областной центр охраны материнства и детства»;

ЛФК — лечебная физическая культура;

ГБУ ЗМО «Психоневрологическая больница

для детей с поражением ЦНС с нарушением психики» —

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области

«Психоневрологическая больница для детей с поражением ЦНС с нарушением психики».

Fig. 4. Chronology of disease development in patient D.: Key events and prognosis

Note: the flowchart was compiled by the authors (according to CARE recommendations).

Abbreviations: ОРВИ — acute respiratory infection;

ГБУЗ МО «МОЦОМД» — Moscow Regional Center for Maternity and Childhood Protection;

РАО — resuscitation and anesthesiology department;

ГБУЗ Московской области «Химкинская больница» — Khimki Hospital;

ПНО — psycho-neurological department;

НИКИ педиатрии и детской хирургии им. акад. Ю. Е. Вельтищева —

Research Clinical Institute of Pediatrics and Children’s Surgery

named after Academician Y. E. Veltischev

of Pirogov Russian National Research Medical University; ЛФК — physical therapy;

ГБУ ЗМО «Психоневрологическая больница

для детей с поражением ЦНС с нарушением психики» —

Psychoneurological Hospital

for Children with CNS Lesions with Mental Disorders, Moscow Region.

Диагностические процедуры

Лабораторные исследования (выполнены по прибытии пациентки в неврологическое отделение ГБУЗ МО «МОЦОМД», референсные значения указаны в скобках)

Клинический анализ крови, биохимический анализ крови, клинический анализ мочи — без патологии.

Клинический анализ ликвора: цитоз 2 клетки/мкл (3–5 клеток/мкл), белок 0,19 г/л (0,22–0,33 г/л), глюкоза 3,4 ммоль/л (2,8–3,9 ммоль/л).

Инструментальные исследования (выполнены в ГБУЗ МО «МОЦОМД»)

МРТ головного мозга с контрастированием (от 14.12.2022 г.): органических, объемных поражений ткани головного мозга не выявлено. Признаков патологического контрастирования вещества головного не выявлено. Минимально выраженный перивентрикулярный глиоз.

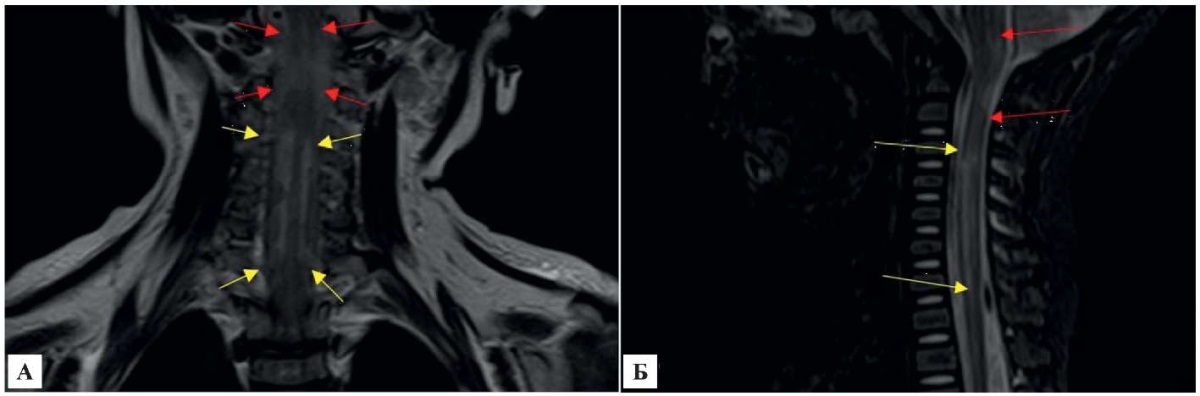

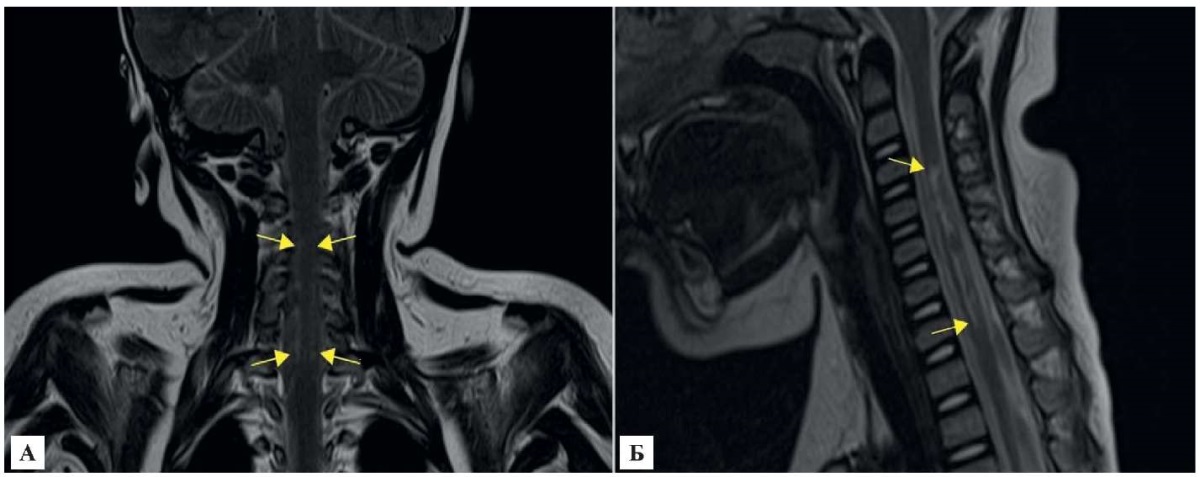

МРТ шейно-грудного отдела спинного мозга (от 14.12.2023 г.) (рис. 5): объемных поражений ткани спинного мозга достоверно не выявлено. МР-картина зоны протяженной очаговой миелопатии на уровне сегмента С3–С7 с признаками контрастного усиления, может быть проявлением поперечного миелита/оптикомиелита. Также имеются признаки распространения процесса с уровня С2 до дорзальных отделов продолговатого мозга.

Рис. 5. Магнитно-резонансная томография спинного мозга пациентки Д.:

А — фронтальный срез, режим Т2;

Б — сагиттальный срез, режим STIR.

Желтыми стрелками указана зона поражения спинного мозга с сегментов С3 по С7.

Красными стрелками указана зона поражения спинного мозга

с сегмента С2 до продолговатого мозга

Примечание: фотографии выполнены авторами.

Fig. 5. MRI of the spinal cord of patient D.:

A — frontal slice, T2 mode. Б — sagittal slice, STIR mode.

Yellow arrows indicate the area of spinal cord lesion from segments C3 to C7.

Red arrows indicate the area of spinal cord lesion from segment C2 to medulla oblongata

Note: the photographs were taken by the authors.

Клинический диагноз

Основной диагноз: «Заболевание спектра оптиконейромиелита, серонегативная форма. Вялый тетрапарез».

Дифференциальная диагностика

Дифференциальный диагноз проводился с таким заболеванием, как острый шейный миелит, так как дебют заболевания случился с вялого тетрапареза, что характерно для ранней стадии развития поражения выше шейного утолщения. Но в связи с тем что миелит по данным МРТ был распространен на более 3-х шейных спинномозговых сегментов, а также было выявлено поражение продолговатого мозга, данный диагноз был исключен. Также исключен инфекционный генез поражения спинного мозга. Такие диагнозы, как полиомиелит, СГБ, также нами были исключены после проведения МРТ шейно-грудного отдела спинного мозга в ГБУЗ Московской области «НФБ».

Медицинские вмешательства

В отделении проведено лечение: преднизолон per os 12,5 мг/сут (1 мг/кг) в течение 10 дней с постепенным снижением до 6,25 мг/сут, иммуноглобулин человеческий в/в 2 мг/кг/курс в течение 4-х дней, с 26.12.2022 по 08.01.2023 г. — ЛФК, массаж.

Динамика и исходы

На фоне проводимой терапии отмечена положительная динамика в виде удерживания головы, появления некоторых движений в плечевом поясе и стопах (рис. 6).

Рис. 6. На фотографиях изображена пациентка Д.

после проведенного курса лечения

(представлены фрагменты из видео):

А — пациентка удерживает голову в вертикальном положении,

опирается на стопы с поддержкой;

Б — наклоняется при фиксации ее ног и корпуса;

В — разгибает туловище и приподнимает голову.

На представленных фотографиях также заметны движения в руках

Примечание: видео, с которого выполнены фотографии,

предоставлено родителями пациента.

Fig. 6. Patient D. after the conducted treatment

(video fragments are presented):

A — The patient holds her head in an upright position, resting on her feet with support.

Б — The patient is bending downward while fixing her legs and body.

B — The patient extends her torso and lifts her head.

Movement in the arms is also evident

Note: the video, from which the photos are taken,

was provided by the patient’s parents.

На МРТ шейно-грудного отдела позвоночника с контрастированием в динамике от 26.12.2022 г.: МР-картина зоны протяженной очаговой миелопатии на уровне сегмента С3–С7 с признаками неинтенсивного контрастного усиления и положительной динамикой в виде снижения интенсивности сигнала от задних отделов спинного мозга и исчезновением очаговых изменений выше С3 (рис. 7).

Рис. 7. Магнитно-резонансная томография

шейно-грудного отдела позвоночника пациентки Д.

в динамике от 26.12.2022 г. в режиме Т2:

А — фронтальный срез; Б — сагиттальный срез.

Желтыми стрелками указана зона поражения спинного мозга с сегментов С3 по С7.

Очаговые поражения выше сегмента С3 отсутствуют

Примечание: фотографии выполнены авторами.

Fig. 7. MRI of the cervicothoracic spine of patient D.

in dynamics dated 26.12.2022 in T2 mode:

A — frontal slice. Б — sagittal slice.

Yellow arrows indicate the area of spinal cord lesions from segments C3 to C7.

No focal lesions above segment C3

Note: the photos were taken by the authors.

Ребенок переведен для дальнейшего курса реабилитационной терапии 10.01.2023 в психоневрологическое отделение (ПНО) № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Психоневрологическая больница для детей с поражением ЦНС с нарушением психики».

Прогноз

Прогноз в отношении восстановления утраченных двигательных функций относительно благоприятный, так как имеется эффект на проводимую терапию.

ОБСУЖДЕНИЕ

Оба представленных клинических случая имеют сходство в клинической картине, которая была представлена ОВП. У обоих пациентов отсутствовали в той или иной степени движения в верхних и нижних конечностях, оба пациента не могли удерживать голову, сидеть и ходить. Несмотря на одинаковую симптоматику, более подробное изучение пациентов позволило найти различия в течении заболеваний, поставить правильный диагноз и начать своевременную терапию.

Первый случай демонстрирует типичную картину СГБ, варианта ОМАН, который проявлялся слабостью в руках и ногах на фоне сохранной чувствительности спустя 2 недели после перенесенной инфекции, в ликворе определялось повышенное содержание белка на фоне нормального количества клеток, на стимуляционной ЭНМГ — выраженное аксональное поражение всех двигательных волокон на руках и ногах. Таким образом, клиническая, лабораторная и инструментальная картины, представленные в данном случае, соответствуют критериям СГБ (вариант ОМАН): быстропрогрессирующая двусторонняя слабость в конечностях, арефлексия, нарастание симптомов менее 4-х недель, повышенный уровень белка в ликворе, а также характерные для аксонального поражения периферических нервов изменения на ЭНМГ — снижение амплитуды M-ответов, нормальная СРВ, снижение амплитуды F-волн [3].

Терапия плазмаферезом и внутривенными иммуноглобулинами привела к улучшению клинической картины у пациента из первого клинического случая: у ребенка увеличился объем движений в конечностях, он стал самостоятельно активно переворачиваться на бок, сидеть с прямой спиной, ползать, делать несколько шагов, чего не мог делать до начала лечения.

Во втором случае пациенту был поставлен диагноз: «ЗСОНМ, серонегативная форма. Вялый тетрапарез». Было принято решение выставить именно этот диагноз с учетом диагностических критериев ЗСНОМ при серонегативной форме: одной из клинических характеристик в данном клиническом примере является продольно распространенный острый поперечный миелит (более 3-х сегментов с С3 по С7 по данным МРТ), проявившийся острым вялым тетрапарезом, а также имеется диссеминация в пространстве в виде поражения продолговатого мозга, помимо поперечного миелита (выявлены МРТ-признаки поражения дорзальных отделов продолговатого мозга, а также очаги, граничащие с верхним шейным отделом спинного мозга, — имеется поражение с С2-сегмента шейного отдела спинного мозга). Также был исключен инфекционный генез заболевания. После лечения ГК и иммуноглобулинами в отделении у пациента появилась положительная динамика: стали восстанавливаться движения в конечностях, на МРТ шейно-грудного отдела спинного мозга в динамике уменьшились зоны контрастного усиления. Несмотря на отсутствие классического для данного спектра заболеваний признака в виде неврита зрительного нерва и отсутствие антител к AQP4, был поставлен именно этот диагноз в связи с обширным поражением спинного мозга, доходящим до продолговатого мозга.

Прогноз в отношении СГБ неоднозначный. У большинства пациентов в течение 1,5–2 лет происходит полное восстановление двигательных функций, но есть случаи, когда неврологический дефицит сохранялся на всю жизнь. Аксональное поражение имеет менее благоприятный прогноз, но своевременно назначенная терапия может его улучшить [6]. Прогноз в отношении ЗСОНМ также вариабельный. Считается, что данное заболевание у детей протекает наиболее благоприятно без дальнейших рецидивов. Своевременное назначение ГК помогает улучшить прогноз [10]. Также для предотвращения рецидивов изучается проведение терапии иммунодепрессантами и моноклональными антителами [15].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дифференциальный диагноз ОВП требует системного подхода с учетом клинической картины пациента, истории болезни, результатов лабораторных и инструментальных исследований. В данной статье были рассмотрены два клинических случая с похожей симптоматикой в виде ОВП, но разной этиологией и топикой поражения. СГБ — это иммуноопосредованная нейропатия с установленными методами лечения, такими как плазмаферез и внутривенное введение иммуноглобулина. Напротив, ЗСОНМ представляют собой группу редких гетерогенных расстройств, которые не имеют четко установленных рекомендаций по лечению и могут требовать индивидуальных подходов. Наиболее частым вариантом лечения является использование ГК. Раннее распознавание и своевременное правильное лечение этих расстройств имеют решающее значение для улучшения дальнейшего клинического прогноза пациентов.

Список литературы

1. Singhi SC, Sankhyan N, Shah R, Singhi P. Approach to a child with acute flaccid paralysis. Indian J Pediatr. 2012;79(10):1351-1357. https://doi.org/10.1007/s12098-012-0831-8

2. Murphy OC, Messacar K, Benson L, Bove R, Carpenter JL, Crawford T, Dean J, DeBiasi R, Desai J, Elrick MJ, Farias-Moeller R, Gombolay GY, Greenberg B, Harmelink M, Hong S, Hopkins SE, Oleszek J, Otten C, Sadowsky CL, Schreiner TL, Thakur KT, Van Haren K, Carballo CM, Chong PF, Fall A, Gowda VK, Helfferich J, Kira R, Lim M, Lopez EL, Wells EM, Yeh EA, Pardo CA; AFM working group. Acute flaccid myelitis: cause, diagnosis, and management. Lancet. 2021;397(10271):334-346. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32723-9

3. Willison HJ, Jacobs BC, van Doorn PA. Guillain-Barre syndrome. Lancet. 2016;388(10045):717-727. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00339-1

4. Leonhard SE, Mandarakas MR, Gondim FAA, Bateman K, Ferreira MLB, Cornblath DR, van Doorn PA, Dourado ME, Hughes RAC, Islam B, Kusunoki S, Pardo CA, Reisin R, Sejvar JJ, Shahrizaila N, Soares C, Umapathi T, Wang Y, Yiu EM, Willison HJ, Jacobs BC. Diagnosis and management of Guillain-Barre syndrome in ten steps. Nat Rev Neurol. 2019;15(11):671-683. https://doi.org/10.1038/s41582-019-0250-9

5. Rodriguez Y, Rojas M, Pacheco Y, Acosta-Ampudia Y, Ramfrez-Santana C, Monsalve DM, Gershwin ME, Anaya JM. Guillain-Barre syndrome, transverse myelitis and infectious diseases. Cell Mol Immunol. 2018;15(6):547-562. https://doi.org/10.1038/cmi.2017.142

6. Величко И. А ., Барабанова М. А . Синдром Гийена — Барре как актуальная проблема неврологии (обзор литературы). Кубанский научный медицинский вестник. 2019;26(2):150-161. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2019-26-2-150-161

7. van den Berg B, Walgaard C, Drenthen J, Fokke C, Jacobs BC, van Doorn PA. Guillain-Barre syndrome: pathogenesis, diagnosis, treatment and prognosis. Nat Rev Neurol. 2014;10(8):469-482. https://doi.org/10.1038/nrneurol.2014.121

8. Huang TL, Wang JK, Chang PY, Hsu YR, Lin CH, Lin KH, Tsai RK. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder: From Basic Research to Clinical Perspectives. Int J Mol Sci. 2022;23(14):7908. https://doi.org/10.3390/ijms23147908

9. Seok JM, Cho HJ, Ahn SW, Cho EB, Park MS, Joo IS, Shin HY, Kim SY, Kim BJ, Kim JK, Cho JY, Huh SY, Kwon O, Lee KH, Kim BJ, Min JH. Clinical characteristics of late-onset neuromyelitis optica spectrum disorder: A multicenter retrospective study in Korea. Mult Scler. 2017;23(13):1748-1756. https://doi.org/10.1177/1352458516685416

10. Токарева Ю.В., Котов А.С., Пантелеева М.В., Бунак М.С. Расстройства из спектра оптиконевромиелита у пациентов детского возраста. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2018;10(1):60-64. https://doi.org/10.14412/2074-2711-2018-1-60-64

11. Пивень В.Д., Краснов В.С., Новикова А.С., Пивень Ф.М., Кушнир Я.Б., Тотолян Н.А. Заболевание спектра оптиконейромиелита: диагностика и лечение, опыт клинических наблюдений. Ученые записки СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. 2018;25(3):7-13. https://doi.org/10.24884/1607-4181-2018-25-3-7-13

12. Lana-Peixoto MA, Talim N. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder and Anti-MOG Syndromes. Biomedicines. 2019;7(2):42. https://doi.org/10.3390/biomedicines7020042

13. Wu Y, Zhong L, Geng J. Neuromyelitis optica spectrum disorder: Pathogenesis, treatment, and experimental models. Mult Scler Relat Disord. 2019;27:412-418. https://doi.org/10.1016/j.msard.2018.12.002

14. Chan KH, Lee CY. Treatment of Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. Int J Mol Sci. 2021;22(16):8638. https://doi.org/10.3390/ijms22168638

15. Jarius S, Paul F, Weinshenker BG, Levy M, Kim HJ, Wildemann B. Neuromyelitis optica. Nat Rev Dis Primers. 2020;6(1):85. https://doi.org/10.1038/s41572-020-0214-9

Об авторах

А. В. ЗаруцкаяРоссия

Заруцкая Анна Валерьевна — ординатор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л.О. Бадаляна педиатрического факультета.

ул. Островитянова, д. 1, Москва, 117997

Е. В. Мухина

Россия

Мухина Евгения Вадимовна — младший научный сотрудник отделения неврологии.

ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 1, Москва, 129110

М. В. Пантелеева

Россия

Пантелеева Маргарита Владимировна — доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отделения неврологии.

ул. Щепкина, д. 61/2, корп. 1, Москва, 129110

П. К. Зульфугаров

Россия

Зульфугаров Полад Киримханович - врач-невролог неврологического отделения.

ул. Мира, д. 6, Люберцы, 140014

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Заруцкая А.В., Мухина Е.В., Пантелеева М.В., Зульфугаров П.К. Дифференциальная диагностика острых вялых параличей на примере детей с синдромом Гийена — Барре и заболеванием спектра оптиконейромиелита: клинические случаи. Кубанский научный медицинский вестник. 2024;31(1):99-110. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-1-99-110

For citation:

Zarutskaya A.V., Mukhina E.V., Panteleeva M.V., Zul’ fugarov P.K. Differential diagnosis of acute flaccid paralysis in children with Guillain—Barré syndrome and neuromyelitis optica spectrum disorder: Clinical cases. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2024;31(1):99-110. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-1-99-110