Перейти к:

Синдром хронической тазовой боли у женщин репродуктивного возраста: наблюдательное когортное клинико-ультразвуковое исследование

https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-4-56-66

Аннотация

Введение. Ежегодно в мире растет число новых случаев синдрома хронической тазовой боли у женщин репродуктивного возраста. Высокая распространенность данного состояния среди трудоспособного женского населения приводит к увеличению расходов государственной экономики на лечение данной категории пациенток. Новые методы диагностики и ранней профилактик позволяют снизить «экономическое бремя» синдрома хронической тазовой боли у женщин и повысить уровень здоровья женского населения как основополагающего фактора демографической ситуации в стране.

Цель исследования — определить соматические, акушерско-гинекологические, анатомические и психоэмоциональные предикторы синдрома хронической тазовой боли.

Методы. Проведено наблюдательное когортное клинико-ультразвуковое исследование 60 пациенток репродуктивного возраста. Исследование проведено на базе женской консультации бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области «Воронежская городская клиническая поликлиника № 1» — клинической базе кафедры акушерства и гинекологии № 2 федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации. На основании клинико-инструментальных данных сформированы 2 группы: 1-я группа (n = 30) — женщины репродуктивного возраста без клинических проявлений синдрома хронической тазовой боли; 2-я группа (n = 30) — женщины репродуктивного возраста с клинически подтвержденным диагнозом хронической тазовой боли.

Результаты. Средний возраст участниц исследования в основной группе составил 27,4 ± 6,3 года, в группе контроля — 26,3 ± 7,25 года, p > 0,05. В структуре соматической патологии основной группы женщин превалировали заболевания эндокринной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем, желудочно-кишечного тракта, нейроциркуляторные и вегетативные расстройства, заболевания опорно-двигательного аппарата, при p < 0,001. Анализ акушерско-гинекологического анамнеза не демонстрирует статически значимых различий в частоте встречаемости гинекологической патологии исследуемых групп женщин. Однако детальный анализ особенностей родоразрешения женщин основной группы демонстрирует, что у 23 пациенток основной группы (76 %) была выполнена эпизиотомия в родах, в контрольной группе данный показатель составил 3 случая (6,6 %), при р < 0,001. Болевой компонент миофасциального синдрома групп сравнения был оценен с позиции таких показателей, как ранговый индекс боли, индекс количества выбранных дескрипторов, сенсорный индекс количества выбранных дескрипторов, эмоциональный индекс количества выбранных дескрипторов и сила боли. Статистически значимые различия установлены по всем вышеперечисленным показателям, что отражает достоверную картину патопсихологических изменений в сравниваемых группах женщин. Анализ полученных в ходе исследования ультразвуковых показателей топографо-анатомических взаимоотношений обращает на себя внимание достоверным изменением значений показателей: длинника уретры, диаметра наружного сфинктера уретры, угла между наружным отделом уретры и телом мочевого пузыря, прямых и поперечных размеров отверстий леваторов в исследуемых группах при состоянии мышечного напряжения.

Заключение. Проблема ранней диагностики и профилактики синдрома хронической тазовой боли у женщин репродуктивного возраста остается актуальной и требует междисциплинарного участия врачей-специалистов. Разработка новых подходов к ультразвуковой оценке структур тазового дна позволит повысить эффективность проводимых лечебно-профилактических мероприятий, снизить «экономическое бремя» данной нозологии в структуре заболеваемости трудоспособного женского населения.

Ключевые слова

Для цитирования:

Духанина Е.С., Енькова Е.В., Обернихин К.И., Пашкова А.А., Страхова Н.В., Енькова В.В., Иваненко В.А. Синдром хронической тазовой боли у женщин репродуктивного возраста: наблюдательное когортное клинико-ультразвуковое исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2024;31(4):56-66. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-4-56-66

For citation:

Dukhanina E.S., Enkova E.V., Obernikhin K.I., Pashkova A.A., Strahova N.V., Enkova V.V., Ivanenko V.A. Chronic pelvic pain syndrome in women of reproductive age: An observational cohort clinical ultrasound study. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2024;31(4):56-66. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-4-56-66

ВВЕДЕНИЕ

Синдром хронической тазовой боли (СХТБ) — состояние боли, локализующейся в области малого таза, не связанной с менструацией, беременностью, травмой, операциями на органах малого таза, длительностью более 6 месяцев, приводящее к снижению качества жизни. Этот синдром является одним из состояний, общих для урологии и гинекологии [1–3]. Его частота встречаемости среди женщин репродуктивного возраста колеблется в зависимости от региона от 3 до 10 % [4–6]. Затраты на лечение СХТБ оценивается примерно в 880 миллионов долларов США ежегодно [7]. Около 15 % женщин сообщили о потере оплачиваемых рабочих дней из-за прохождения лечения, а 45 % сообщили о снижении качества работы и трудоспособности [5][8]. Патогенез СХТБ включает дисфункцию общей системы обезболивания, а не изолированную дисфункцию органов малого таза. Что касается миофасциальной тазовой боли, результаты исследований продемонстрировали реакцию гиперчувствительности в ответ на экспериментальное болевое раздражение, выражающуюся в аллодинии и гипералгезии в предполагаемой области боли над тазом. Харлоу и Стюарт обнаружили, что у женщин с миофасциальной тазовой болью наблюдались нарушения модуляции боли, а также усиленные процессы центральной сенсибилизации. В одном наблюдательном исследовании была обнаружена повышенная активация нескольких отделов головного мозга: миндалин, таламуса, передней поясной извилины (ACC), префронтальной коры и островковой доли в ответ на стимуляцию вульвы давлением [8–10]. В другом же исследовании группа ученых обнаружила активацию и гиперактивность в тех же областях мозга, по сравнению со здоровыми испытуемыми, в ответ на стимуляцию давлением отдаленной от гениталий области и области вульвы. В исследованиях визуализации, в ходе которых обследовались пациенты с СХТБ, в целом сообщалось о снижении содержания серого вещества в поясной извилине [11]. Относительное уменьшение объема серого вещества, которое указывает на нейроанатомические изменения, было обнаружено при других хронических болевых состояниях, таких как хроническая боль в спине, синдром раздраженного кишечника (IBS (Irritable Bowel Syndrome) — СРК), мигрень и фантомные боли [12–14]. Более того, возможно, что структурные изменения связаны с депрессией и другими эмоциональными аспектами, сопровождающими хроническую боль [15–17], поскольку данные области головного мозга играют важную роль в обработке эмоциональной информации.

Цель исследования — определить соматические, акушерско-гинекологические, анатомические и психоэмоциональные предикторы синдрома хронической тазовой боли.

МЕТОДЫ

Дизайн исследования

Проведено наблюдательное когортное клинико-ультразвуковое исследование 60 пациенток репродуктивного возраста, 18–45 лет, находившихся на амбулаторном наблюдении с жалобами на боли, локализующиеся в области малого таза.

Условия проведения исследования

Исследование выполнено на базе бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области «Воронежская городская клиническая поликлиника № 1» (БУЗ ВО «ВГКП № 1»), являющейся клинической базой кафедры акушерства и гинекологии № 2 федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России). Период проведения исследования — с 1.11.2023 по 31.12.2023.

Критерии соответствия

Критерии включения

Критериями включения в основную группу женщин стали такие параметры, как: репродуктивный возраст 18–45 лет, подписанное добровольное информированное согласие на участие в исследовании, подтвержденный клиническими данными диагноз хронической тазовой боли (по данным акушерско-гинекологического, психологического и ультразвукового исследований). Критерии включения в группу контроля: репродуктивный возраст 18–45 лет, подписанное добровольное информированное согласие на участие в исследовании, отсутствие подтвержденного клиническими данными диагноза хронической тазовой боли.

Критерии невключения

Отягощенный соматический анамнез (онкологические заболевания, трансплантация органов в анамнезе, химиотерапия, прием наркотических анальгетиков), отягощенный инфекционный анамнез (ВИЧ, гепатит В и С, венерические заболевания), беременность, возраст младше 18 и старше 45 лет.

Критерии исключения

Манифестированное острое соматическое заболевание, декомпенсация хронического соматического заболевания, острое инфекционное заболевание, впервые выявленное онкологическое заболевание во время проведения исследования.

Описание критериев соответствия (диагностические критерии)

Диагноз СХТБ установлен в соответствии с критериями Европейской ассоциации урологов (EUA) [1]. Перечень проведенных пациенткам вмешательств регламентирован приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 1130 н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю “Акушерство и гинекология”».

Подбор участников в группы

Сформированы 2 группы сравнения: 1-я группа (основная, n = 30) — женщины репродуктивного возраста 18–45 лет, подписавшие добровольное информированное согласие на участие в исследование, с подтвержденным клиническими данными диагнозом СХТБ (по данным акушерско-гинекологического, ультразвукового, психологического исследований); 2-я группа (контрольная, n = 30) — женщины репродуктивного возраста 18–45 лет, подписавшие добровольное информированное согласие на участие в исследование, без клинических проявлений СХТБ (по данным акушерско-гинекологического, ультразвукового, психологического исследований).

Целевые показатели исследования

Основные показатели исследования

Поскольку синдром хронической тазовой боли рассматривается в современной клинической практике как диагноз исключения, детальная оценка состояния соматического здоровья является ключевой на этапе постановки диагноза и выработки оптимальной индивидуальной тактики ведения пациентки мультидисциплинарной бригадой. Целевыми для исследования стали следующие показатели у пациенток: возраст (лет); индекс массы тела (кг/м²); количество пациенток с хроническими соматическими заболеваниями; менархе (лет); продолжительность менструального цикла (дней); межменструальный интервал (дней); число беременностей (шт.); число прерываний беременностей (случаев) и родов (случаев) в анамнезе; интенсивность болевого компонента по шкале (ВАШ) (баллы); интенсивность боли (баллы); ультразвуковые параметры органов малого таза и мышц тазового дна: длинник уретры (мм), диаметр наружного сфинктера уретры (мм), уретро-везикальный угол (град.), прямой размер отверстия m. levator ani (мм), поперечный размер отверстия m. levator ani (мм), площадь области m. levator ani (см²)

Дополнительные показатели исследования

В настоящем исследовании не проводилась оценка дополнительных показателей.

Методы измерения целевых показателей

Соматический статус был оценен по материалам амбулаторных карт (форма № 025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях»), а также при непосредственном обследовании врачом-терапевтом.

Оценка акушерского и гинекологического анамнезов пациенток — участниц исследования при комплексном обследовании в соответствии с приказом № 1130 н Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология».

С целью качественной и количественной оценки интенсивности болевого компонента у женщин исследуемых групп была использована визуальная аналоговая шкала (ВАШ), отражающая интенсивность болевых ощущений [6][7]. Минимальный показатель 0–2 балла соответствует отсутствию болевых ощущений, 3–4 балла — низкой степени болевой сенситизации, 5–6 баллов — умеренной болевой сенситизации, 7–8 баллов — высокой степени болевой сенситизации, показатель 8–10 баллов свидетельствует о максимальной степени интенсивности болевых ощущений и высоком риске органических расстройств миофасциального комплекса.

Психологический статус был оценен методом анкетирования с использованием валидированного опросника оценки индивидуальных особенностей психологической статуса Мак-Гилла [6][7]. Опросник боли Мак-Гилла предполагает, что боль определяется многими факторами и включает в себя сенсорный, эмоциональный и оценочный аспекты (дескрипторы). Опросник включает цифровую шкалу интенсивности боли (от 0 до 10 баллов), набор слов-дескрипторов и описание боли. Пациентам предлагается выбрать слова, характеризующие болевые ощущения, распределенные по 20 группам. Слова из 1–10-й групп характеризуют чувствительность, из 11–15-й групп — эмоциональность. Нами оценены: ранговый индекс боли — цифровая шкала интенсивности (количество баллов), индекс количества выбранных дескрипторов (общая сумма выбранных слов (дескрипторов), описывающих боль (количество баллов), сенсорный индекс выбранных дескрипторов (количество баллов), эмоциональный индекс выбранных дескрипторов (количество баллов), эмоциональная оценка силы боли (количество баллов)).

Ультразвуковое исследование органов малого таза и мышц тазового дна было выполнено с использованием системы экспертного класса Voluson E10 (США) при литотомическом положении пациентки на кушетке методом ультразвуковой морфометрии с применением линейного датчика LN 5–12 и вагинального датчика 3D4–9ES.

Все показатели были измерены при двух состояниях: мышечное напряжение и мышечное сокращение, что позволяет достоверно оценить функцию и состояние миофасциального комплекса при выполнении мышечной «работы». За величину длинника уретры было принято расстояние от внутреннего до наружного сфинктера. Диаметр наружного сфинктера уретры был измерен как расстояние между наиболее удаленными точками по вертикальной оси. Уретро-везикальный угол был оценен как угол, образованный двумя основными осями: продольной осью мочевого пузыря (расстояние от внутреннего сфинктера до наиболее удаленной точки дна мочевого пузыря) и продольной осью уретры (расстояние между отверстиями внутреннего и наружного сфинктеров). Данный показатель отражает состояние связочного и фасциального аппаратов внутренних мышц таза: чем выше величина угла, тем ниже сила натяжения фасции и связки — начальные проявления опущения [1][3][5]. Для оценки степени вовлечения фасциального компонента в патологический процесс была произведена оценка расстояния леваторно-уретрального промежутка. Данный показатель отражает состояние фасциальных структур за счет того, что является пограничной структурой, объединяющей гладкомышечные и скелетно-полосатые мышечные волокна тазового комплекса. Оценка производилась в расслабленном состоянии пациентки с целью исключения органической патологии со стороны вышеуказанных структур и визуализации макроскопических изменений мышечного волокна [8][9][11].

Переменные (предикторы, конфаундеры, модификаторы эффекта)

В настоящем исследовании факторы, влияющие на конечный результат, были отнесены к критериям исключения, что полностью исключает их наличие у пациенток исследуемой выборки.

Статистические процедуры

Принципы расчета размера выборки

Предварительный расчет выборки пациенток не производился.

Статистические методы

Полученные в ходе исследования данные были статистически обработаны с использованием программ Statistica 8.0 (StatSoft) и Microsoft Excel 2010. Тип распределения данных (проверка вариационного ряда данных на нормальность) определен с помощью критерия Колмогорова — Смирнова. Для нормального распределения применен параметр описательной статистики — среднее значение и стандартное отклонение (M ± SD), для ненормального распределения — медиана (Me) и квартили [ Q1 = 25 %; Q3 = 75 %]. Средние значения групп сравнения оценены с применением t-критерия Стьюдента. Медианы групп сравнения оценены с применением критерия U-критерия Манна — Уитни для независимых выборок. Данные качественных характеристик групп сравнения были проанализированы с помощью χ² Пирсона с поправками. Статистически значимым считали уровень значимости p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Формирование выборки исследования

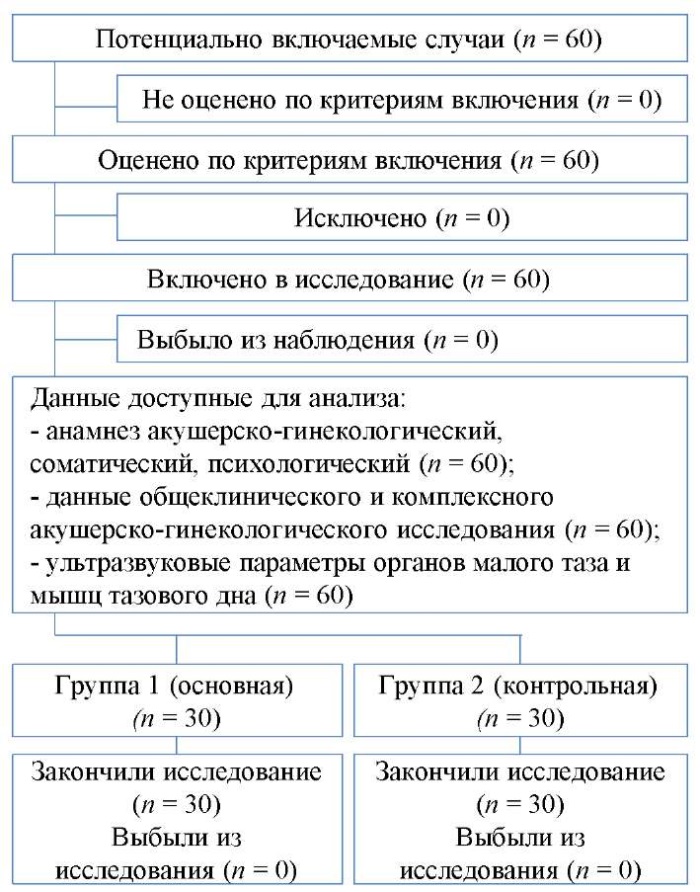

В выборку женщин — участниц исследования включены 60 женщин репродуктивного возраста, соответствующих критериям включения и исключения, подписавших добровольное информированное согласие на участие в исследовании. За время проведения исследования ни одна пациентка не выбыла. Все пациентки были обследованы в условиях многопрофильной клиники врачом — акушером-гинекологом, прошедшим курсы профессионального усовершенствования по вопросам диагностики и лечения синдрома хронической тазовой боли. Пациентки, включенные в исследование, были обследованы в соответствии с клиническими рекомендациями «Хронический болевой синдром», а также приказом № 1130н Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю “акушерство и гинекология”» (Рис.).

Рис. Блок-схема дизайна исследования

Примечание: блок-схема выполнена авторами (согласно рекомендациям STROBE).

Fig. Schematic diagram of the research design

Note: performed by the authors (according to STROBE recommendations).

Характеристика выборки (групп) исследования

Средний возраст участниц исследования в основной группе составил 27,4 ± 6,30 года, в группе контроля — 26,3 ± 7,25 года, p > 0,05. Показатели роста и веса были проанализированы с позиции индекса массы тела (ИМТ): медиана ИМТ основной группы — 22,8 [ 20,8; 36,5] кг/м²; контроль — 21,4 [ 20,5; 24,8] кг/м², при p > 0,05, что свидетельствует о том, что сравниваемые группы статистически сопоставимы по критериям возраста и ИМТ.

Основные результаты исследования

При анализе структуры соматической патологии в группах сравнения был отмечен ряд статистически значимых различий (табл. 1). Оценка состояния эндокринной системы была проведена с позиции избыточной массы тела и ожирения, гипотиреоза, гипертиреоза, сахарного диабета 1-го и 2-го типов, заболеваний надпочечников, расстройств эндокринных органов репродуктивной системы (гипоталамус, гипофиз, надпочечники, яичники). Среди женщин основной группы чаще регистрировался сахарный диабет 2-го типа (3 случая (10 %) основной группы против 0 случаев группы контроля, p = 0,015). Вышеуказанные данные позволяют сделать вывод о том, что метаболические нарушения выступают одним из факторов риска синдрома хронической тазовой боли.

Таблица 1. Абсолютное значение и доли соматических заболеваний пациенток

Table 1. Absolute value and proportion of somatic diseases of female patients

|

Параметр |

Группа 1, n = 30 |

Группа 2, n = 30 |

р-уровень значимости |

||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

||

|

Избыточный вес и ожирение |

13 |

43,3 |

4 |

13,3 |

0,010* |

|

Сердечно-сосудистые заболевания |

19 |

63,3 |

2 |

6,6 |

<0,001* |

|

Заболевания желудочно-кишечного тракта |

9 |

30,0 |

2 |

6,6 |

0,020* |

|

Заболевания мочевыделительной системы |

12 |

40,0 |

2 |

6,6 |

0,007* |

|

Эндокринная патология |

9 |

30 |

2 |

6,6 |

0,020* |

|

Нейроциркуляторные нарушения |

6 |

20 |

2 |

6,6 |

0,129* |

|

Расстройство вегетативной нервной системы по гипертоническому типу |

14 |

46,7 |

4 |

13,3 |

0,005* |

|

Заболевания опорно-двигательного аппарата |

16 |

53,3 |

4 |

13,3 |

0,003* |

Примечания: таблица составлена авторами; * — по точному критерию Фишера.

Notes: the table compiled by the authors; * — by Fisher’s exact test.

Второй по распространенности среди женщин основной группы стала группа заболеваний сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия (АГ) 1-й и 2-й степени, а также синусовая тахикардия (19 случаев (63,3 %) в основной группе против 2 случаев (6,6 %) контрольной группы, р < 0,001). Все пациентки с АГ состоят на амбулаторном учете у врача-терапевта поликлиники по месту жительства, получают соответствующую гипотензивную терапию и регулярно самостоятельно мониторируют уровень артериального давления. Наряду с заболеваниями сердечно-сосудистой системы выявлены относительно высокие показатели нарушений вегетативной нервной системы (14 случаев (53,3 %) основной группы против 4 случаев (13,3 %) группы контроля, р = 0,005).

Заболевания опорно-двигательного аппарата были, в основном, представлены такими нозологиями, как переломы, вывихи и растяжения в анамнезе, тендовагинит, артрит (16 случаев (53,3 %) в основной группе против 4 случаев (13,3 %) в контрольной группе при р = 0,003), что еще раз подчеркивает, связь патогенеза синдрома хронической тазовой боли с заболеваниями опорно-двигательного аппарата вне зависимости от их локализации.

Анализ акушерско-гинекологического анамнеза не демонстрирует статистически значимых различий в частоте встречаемости гинекологической патологии исследуемых групп женщин (табл. 2). Не было установлено статистически значимых различий при оценке параметров становления репродуктивной функции: возраст менархе пациенток основной и контрольной групп статистически неразличимы, что позволяет сделать вывод о том, что индивидуальные особенности становления менструальной функции не являются факторами риска. Детальный анализ настоящих индивидуальных особенностей менструальной функции установил, что для женщин с СХТБ характерна относительно длительная продолжительность менструального цикла (29 [ 27; 30] дней — основная группа и 28 [ 26; 29] дней — контрольная группа, при р = 0,034) и длительность менструаций (6 [ 4; 7] дней — основная группа и 5 [ 4; 6] дней — контрольная группа, при р = 0,037). Продолжительность менструального цикла сравниваемых групп не отражает статистической разницы, что позволяет также исключить данный параметр из факторов риска. Критерии акушерского анамнеза (число беременностей и их исходы, число и исходы родов), не демонстрируют статистически значимых различий.

Таблица 2. Акушерско-гинекологический анамнез пациенток исследуемых групп

Table 2. Obstetric and gynecological anamnesis of patients in the study groups

|

Показатель |

Группа 1, n = 30 |

Группа 2, n = 30 |

р-уровень значимости |

|

Менархе, лет (M ± SD) |

11,4 ± 2,3 |

11,6 ± 1,9 |

1,000* |

|

Продолжительность менструального цикла, дней, Me [ Q1; Q3] |

29 [ 27; 30] |

28 [ 26; 29] |

0,034* |

|

Длительность менструации, дней, Me [ Q1; Q3] |

6 [ 4; 7] |

5 [ 4; 6] |

0,037* |

|

Число беременностей, Me [ Q1; Q3] |

2 [ 1; 3] |

3 [ 2; 3] |

0,06* |

|

Число прерываний беременности, Me [ Q1; Q3] |

1 [ 1; 3] |

1 [ 1; 2] |

1,000* |

|

Число родов, Me [ Q1; Q3] |

2 [ 2; 3] |

2 [ 1; 3] |

1,000* |

Примечания: таблица составлена авторами; * — по U-критерию Манна — Уитни.

Notes: the table compiled by the authors; * — by Mann-Whitney U test.

Психологический профиль по шкале ВАШ демонстрирует преобладание высокой степени болевой сенситизации: 8 [ 7; 10] баллов — основная группа и 4 [ 2; 5] балла — контрольная группа, при р < 0,001. Ранговый индекс боли имел относительно высокие показатели у женщин основной группы — 9 [ 7; 12]; у контрольной — 6 [ 5; 7], p < 0,001. Индекс количества выбранных дескрипторов был достоверно выше у пациенток основной группы, что характеризует их болевой синдром как сложный многофакторный болевой процесс с распространенной локализацией, системной стрессовой реакцией и выраженным качественным компонентом эмоциональной окраски (ИКВД: основная группа — 6 [ 5; 7], контрольная — 4 [ 3; 5], p < 0,05). Вышеуказанные результаты еще раз подчеркивают сложность патогенеза СХТБ, поскольку проблемы в психологической сфере представляют собой экзогенный стресс для организма, тем самым усугубляя тяжесть патологического процесса на фоне снижения сенситизации болевых рецепторов и болевого порога (табл. 3).

Таблица 3. Качественная оценка болевого синдрома у женщин исследуемых групп

Table 3. Qualitative assessment of pain syndrome in the study groups

|

Средние показатели |

Группа 1 (n = 30) |

Группа 2 (n = 30) |

р-уровень значимости |

|

Шкала ВАШ (баллы) |

|||

|

Me (Q1; Q3) |

8 [ 7; 10] |

4 [ 2; 5] |

<0,001* |

|

ОпросникМак-Гилла |

|||

|

Ранговый индекс боли (РИБ) (баллы) |

|||

|

Me (Q1; Q3) |

9 [ 7; 12]* |

6 [ 5; 7]* |

<0,001* |

|

Индекс количества выбранных дtскрипторов (ИКВД) (баллы) |

|||

|

Me (Q1; Q3) |

6 [ 5; 7]* |

4 [ 3; 5]* |

<0,001* |

|

Сенсорный ИКВД (баллы) |

|||

|

Me (Q1; Q3) |

4 [ 3; 6]* |

2 [ 1; 4]* |

<0,001* |

|

Аффективный (эмоциональный) ИКВД (баллы) |

|||

|

Me (Q1; Q3) |

3 [ 2; 4]* |

7 [ 6; 8]* |

<0,001* |

|

Сила боли (баллы) |

|||

|

Me (Q1; Q3) |

2 [ 2; 3] |

1 [ 1; 2] |

0,003* |

Примечания: таблица составлена авторами; * — по U-критерию Манна — Уитни.

Сокращения: ВАШ — визуальная аналоговая шкала;

ИКВД — индекс количества выбранных дtскрипторов

Notes: the table compiled by the authors; * — by Mann — Whitney U test.

Abbreviations: ВАШ — visual analog scale;

ИКВД — index of the number of selected descriptors.

Проведенное в рамках исследования ультразвуковое исследование мышц тазового дна позволило провести морфометрический анализ мышечных структур у женщин исследуемых групп (табл. 4). В исследовании были установлены статистически значимые различия по параметрам длинника уретры (основная группа — 49,16 ± 2,63 мм, контроль — 25,10 ± 5,36 мм, при p < 0,001), диаметры наружного сфинктера уретры (основная группа — 5,41 ± 0,21 мм, контроль — 4,80 ± 0,21 мм, при p = 0,045), уретро-везикального угла (основная группа — 46,20 ± 1,33º, контроль — 39,7 ± 2,48º, при p = 0,025), прямого размера отверстия леватора (основная группа — 15,82 ± 0,97 мм, контроль — 12,22 ± 0,41 мм, при p < 0,001). Состояние мышц тазового дна и промежности отражают изменения морфофункциональных показатели m. levator ani, а именно — площадь области, прямой размер анального отверстия и поперечные размеры. Статистически достоверная разница в исследуемых группах была отмечена только по показателю величины площади области леваторов (основная группа — 14,57 ± 1,75 см², контрольная — 11,59 ± 0,35 см², p = 0,010).

Таблица 4. Результаты ультразвуковой морфометрии

Table 4. Results of ultrasound morphometry

|

Ультразвуковой параметр |

Группа 1 (n = 30) |

Группа 2 (n = 30) |

р-уровень значимости |

|

Состояние мышечного напряжения |

|||

|

Длиник уретры, мм, M ± SD |

49,16 ± 2,64 |

25,10 ± 5,36 |

<0,001* |

|

Диаметр наружного сфинктера уретры, мм, M ± SD |

5,41 ± 0,21 |

4,80 ± 0,21 |

0,045* |

|

Уретро-везикальный угол, град, M ± SD |

46,20 ± 1,33 |

39,7 ± 2,48 |

0,025* |

|

Прямой размер отверстия m. levator ani, мм, M ± SD |

15,82 ± 0,97 |

12,22 ± 0,41 |

0,001* |

|

Состояние мышечного сокращения |

|||

|

Длиник уретры, мм, M ± SD |

25,43 ± 4,41 |

24,19 ± 9,27 |

0,904* |

|

Диаметр наружного сфинктера уретры, мм, M ± SD |

5,12 ± 0,47 |

4,02 ± 0,71 |

0,202* |

|

Уретро-везикальный угол, град, M ± SD |

25,55 ± 1,52 |

25,75 ± 2,02 |

0,937* |

|

Прямой размер отверстия m. levator ani, мм, M ± SD |

51,57 ± 6,47 |

46,60 ± 2,30 |

0,472* |

|

Поперечный размер отверстия m. levator ani, мм, M ± SD |

43,16 ± 6,92 |

35,40 ± 2,50 |

0,296* |

|

Площадь области m. levator ani, см², M ± SD |

14,57 ± 0,75 |

11,59 ± 0,35 |

0,010* |

|

Поперечный размер m. levator ani слева, мм, M ± SD |

5,63 ± 1,62 |

6,25 ± 0,71 |

0,727* |

|

Поперечный размер m. levator ani справа, мм, M ± SD |

5,33 ± 1,65 |

6,35 ± 0,50 |

0,556* |

Примечания: таблица составлена авторами; * — по t-критерию Стьюдента.

Notes: the table compiled by the authors; * — by Student’s t-test.

Таблица 5. Сравнение размеров леваторно-уретрального промежутка

Table 5. Comparison of the levator-urethral gaps

|

Размер |

Группа 1 (n = 30) |

Группа 2 (n = 30) |

р-уровень значимости |

|

Левый леваторно-уретральный промежуток, мм, M ± SD |

19,35 ± 0,54 |

21,45 ± 1,82 |

0,273* |

|

Правый леваторно-уретральный промежуток, мм, M ± SD |

20,54 ± 0,35 |

21,17 ± 1,62 |

0,705* |

Примечания: таблица составлена авторами; * — по t-критерию Стьюдента.

Notes: the table compiled by the authors; * — by Student’s t-test.

При оценке степени вовлеченности мышечно-фасциального компонента в СХТБ не было установлено диагностически значимых показателей. Результаты данного исследования в обеих группах не превышают нормативный показатель — 25 мм [3][20], что позволяет сделать вывод об отсутствии органической патологии со стороны мышечно-фасциального комплекса, а также видимых макроскопических нарушений целостности мышечных структур (травматические повреждения, перерастяжения мышечного волокна).

Дополнительные результаты исследования

В рамках настоящего исследования дополнительных результатов не было установлено.

ОБСУЖДЕНИЕ

Резюме основного результата исследования

Ключевыми факторами в понимании вероятности развития синдрома хронической тазовой боли являются индивидуальные антропометрические данные женщин: вес, рост, ИМТ. Качественная оценка вышеуказанных показателей позволяет стратифицировать женщин в группы риска по возникновению синдрома хронической тазовой боли.

Помимо антропометрических показателей, принятие во внимание соматического статуса, характер течения и терапии хронических заболеваний позволяют определить индивидуальные риски и разработать индивидуальную стратегию ведения конкретной пациентки.

Гинекологический анамнез не является первостепенным фактором риска в понимании этиологических и патогенетических аспектов синдрома хронической тазовой боли, поскольку хроническая тазовая боль — диагноз исключения, не имеющей под собой органической патологии со стороны миофасциального комплекса. Отягощенный акушерский анамнез (высокий паритет родов, травмы и разрывы промежности в родах) являются факторами риска ХТБ, принятие во внимание их на этапе ведения беременности и родов позволит снизить вероятность развития СХТБ.

Своевременная качественная оценка болевого синдрома и психоэмоционального состояния у женщин с ХТБ, позволяет на ранних стадиях диагностировать и исключить эмоциональные и депрессивные расстройства, являющиеся ключевым фактором патогенеза развития болевого синдрома.

Проведение функционального ультразвукового морфометрического исследования мышц тазового дна позволяет оценить ультразвуковую структуру, исключить ультразвуковые признаки воспаления, нарушения иннервации и мышечного сокращения со стороны миофасциального комплекса. Регулярная оценка состояния мышц тазового дна, в частности на этапах проведения диспансерного обследования трудоспособного женского населения, позволит выявлять нарушение функции и структуры мышц тазового дна на ранних стадиях.

Ограничения исследования

Ограничений в рамках настоящего исследования не было выявлено.

Интерпретация результатов исследования

Синдром хронической тазовой боли остается актуальной проблемой современной медицины, затрагивающей профессиональные интересы врачей многих специальностей. На сегодняшний день понимание полиэтиологичности данной нозологии побуждает профессиональное сообщество разрабатывать критерии ранней диагностики и выявления факторов риска для стратификации в клинические группы. Проведенное комплексное клинико-ультразвуковое исследование женщин репродуктивного возраста с синдромом хронической тазовой боли позволило сделать ряд новых выводов относительно патогенетических аспектов данного состояния. Так, нами было установлено, что возраст не является фактором риска СХТБ у женщин репродуктивного возраста, что согласуется с мнением мирового сообщества специалистов [3][9][15]. Индекс массы тела тоже нельзя выносить как фактор риска тазовой боли, однако данный показатель информативен в случаях, когда у женщины имеется в анамнезе избыточная масса тела и ожирение, что позволяет нам оценить степень нагрузки на мышечный аппарат тазового дна, что также нашло отражение в ранее проведенных мировых исследованиях [10].

Нами впервые была оценена структура соматической патологии у женщин с СХТБ, потому что зачастую за клинической картиной данного состояния скрывается патология ЖКТ, мочевыделительной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем [7][18]. Нами же было установлено, что избыточная масса тела и ожирение, сахарный диабет 2-го типа, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы (АГ, синусовая тахикардия), хронические заболевания ЖКТ, расстройства ВНС в анамнезе позволяют отнести женщин к группе риска по СХТБ.

Отдельного внимания заслуживают заболевания опорно-двигательного аппарата, их высокая частота встречаемости в основной группе позволила подтвердить раннее выдвинутую гипотезу о системности данного процесса нарушения функции мышечных структур [15][19][20]. Акушерско-гинекологический анамнез не демонстрирует выраженных различий в группах сравнения, однако нами было выявлена более длительная продолжительность менструального цикла у женщин с СХТБ. Данный результат объясняется высокой долей ожирения и избыточной массой тела у женщин с СХТБ, поскольку это состояние полностью обуславливается развитием гиперэстрогении из-за избыточного количества жировой ткани в организме [18][20].

При оценке характера болевого синдрома были получены результаты, согласующиеся с данными мировых исследований [7][9]. Так, по шкале ВАШ в случае СХТБ регистрировались максимально высокие баллы, что согласуется с критерием постановки диагноза СХТБ: сильная боль в области малого таза на протяжении 6 месяцев, резистентная к проведению патогенетической терапии [1]. Опросник Мак-Гилла демонстрирует системные изменения в организме женщины в ответ на болевой синдром, которые формируют порочный круг патогенеза тазовой боли.

Нами впервые была проведена ультразвуковая морфометрия мышц тазового дна, оценены: длинник уретры, диаметр наружного сфинктера уретры, величина уретро-везикального угла, прямой размер отверстия мышцы, поднимающей задний проход, поперечный размер m. levator ani левой и правой сторон. В основной группе показатель длинника уретры превышает результаты морфометрического исследования группы контроля, что свидетельствует о нарушении организационной структуры ткани гладкомышечного волокна. Диаметр наружного сфинктера уретры также достоверно выше в основной группе женщин, что согласуется с показателями длины уретры и еще раз подчеркивает вовлечение гладкомышечной мускулатуры в миофасциальный тазовый синдром. В основной группе величина уретро-везикального угла превышает показатели группы контроля, что является клиническим значимым проявлением несостоятельности миофасциального комплекса таза. Статистически достоверная разница в исследуемых группах была отмечена только по показателю величины площади области леваторов. Для оценки степени вовлечения фасциального компонента в патологический процесс была произведена оценка расстояния леваторно-уретрального промежутка. Полученные результаты не превышают нормативный показатель, что позволяет еще раз сделать вывод об отсутствии органической патологии со стороны мышечно-фасциального комплекса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема ранней диагностики и профилактики синдрома хронической тазовой боли у женщин репродуктивного возраста остается актуальной и требует междисциплинарного участия врачей-специалистов. В нашем исследовании было установлено, что группу риска по СХТБ формируют женщины репродуктивного возраста с отягощенным соматическим анамнезом: заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой, ЖКТ, мочевыделительной систем и опорно-двигательного аппарата. Для женщин с СХТБ характерна высокая степень эмоционального переживания болевого синдрома (шкала ВАШ, опросник Мак-Гилла). Морфометрия тазовых структур с оценкой размеров мышечных компонентов позволяет оценить состояние миофасциального комплекса, выявить нарушения топографо-анатомических взаимоотношений.

Список литературы

1. Акуленко Л.В., Касян Г.Р., Козлова Ю.О., Тупикина Н.В., Вишневский Д.А., Пушкарь Д.Ю. Дисфункция тазового дна у женщин в аспекте генетических исследований. Урология. 2017;1:76–81. https://dx.doi.org/10.18565/urol.2017.1.76-81

2. Быченко В.В., Рухляда Н.Н. Влияние способа родоразрешения на возникновение и прогрессирование дисфункции мышц тазового дна. Вятский медицинский вестник. 2020;3(67):9–12. https://doi.org/10.24411/2220-7880-2020-10097

3. Енькова Е.В., Обернихин К.И., Белов Е.В., Духанина Е.С., Патлатая Н.Н., Судаков Д.В. Ультразвуковая морфометрия мышц тазового дна у женщин репродуктивного возраста. Журнал анатомии и гистопатологии. 2024;13(1):66–70. https://doi.org/10.18499/2225-7357-2024-13-166-70

4. Söderberg MW, Johansson B, Masironi B, Byström B, Falconer C, Sahlin L, Ordeberg GE. Pelvic floor sex steroid hormone receptors, distribution and expression in preand postmenopausal stress urinary incontinent women. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86(11):1377–1384. https://doi.org/10.1080/00016340701625446

5. Крутова В.А., Надточий А.В. Эффективность применения биологической обратной связи и электроимпульсной стимуляции нервно-мышечного аппарата в реабилитации пациенток с дисфункциями тазового дна. Сеченовский вестник. 2019;10(3):13–21. https://doi.org/10.26442/22187332.2019.3.13-21

6. Aleksandrov A, Smith AV, Rabischong B, Botchorishvili R. Meshless laparoscopic treatment of apical prolapse. Facts Views Vis Obgyn. 2021;13(2):179–181. https://doi.org/10.52054/FVVO.13.2.013

7. Baines G, Price N, Jefferis H, Cartwright R, Jackson SR. Mesh-related complications of laparoscopic sacrocolpopexy. Int Urogynecol J. 2019;30(9):1475–1481. https://doi.org/10.1007/s00192-019-03952-7

8. Gagyor D, Kalis V, Smazinka M, Rusavy Z, Pilka R, Ismail KM. Pelvic organ prolapse and uterine preservation: a cohort study (POP-UP study). BMC Womens Health. 2021;21(1):72. https://doi.org/10.1186/s12905-021-01208-5

9. García-Segui A, Lorenzo Soriano L, Costa-Martínez MA, Amorós Torres A, Gilabert A, Oltra MF. The use of one-piece U-shaped mesh and barbed sutures in laparoscopic sacrocolpopexy. Actas Urol Esp (Engl Ed). 2020;44(1):49–55. English, Spanish. https://doi.org/10.1016/j.acuro.2019.09.002

10. Gluck O, Rusavy Z, Grinstein E, Abdelkhalek Y, Deval B. Effect of Age on Complications Rate and Surgical Outcomes in Women Undergoing Laparoscopic Sacrohysteropexy and Sacrocolpopexy. J Minim Invasive Gynecol. 2022;29(6):753–758. https://doi.org/10.1016/j.jmig.2022.01.017

11. Guler Z, Roovers JP. Role of Fibroblasts and Myofibroblasts on the Pathogenesis and Treatment of Pelvic Organ Prolapse. Biomolecules. 2022;12(1):94. https://doi.org/10.3390/biom12010094

12. Gungor Ugurlucan F, Yasa C, Demir O, Basaran S, Bakir B, Yalcin O. Long-Term Follow-Up of a Patient with Spondylodiscitis after Laparoscopic Sacrocolpopexy: An Unusual Complication with a Review of the Literature. Urol Int. 2019;103(3):364–368. https://doi.org/10.1159/000494370

13. Ichikawa M, Kaseki H, Akira S. Laparoscopic versus abdominal sacrocolpopexy for treatment of multi-compartmental pelvic organ prolapse: A systematic review. Asian J Endosc Surg. 2018;11(1):15–22. https://doi.org/10.1111/ases.12478

14. Illiano E, Giannitsas K, Costantini E. Comparison between laparoscopic sacrocolpopexy with hysterectomy and hysteropexy in advanced urogenital prolapse. Int Urogynecol J. 2020;31(10):2069–2074. https://doi.org/10.1007/s00192-020-04260-1

15. Illiano E, Natale F, Giannantoni A, Gubbiotti M, Balzarro M, Costantini E. Urodynamic findings and functional outcomes after laparoscopic sacrocolpopexy for symptomatic pelvic organ prolapse. Int Urogynecol J. 2019;30(4):589–594. https://doi.org/10.1007/s00192019-03874-4

16. Kwon SY, Brown S, Hibbeln J, Freed JS. Conservative management of pelvic abscess following sacrocolpopexy: a report of three cases and review of the literature. Int Urogynecol J. 2017;28(6):875–879. https://doi.org/10.1007/s00192-016-3189-z

17. Padoa A, Shiber Y, Fligelman T, Tomashev R, Tsviban A, Smorgick N. Advanced Cystocele is a Risk Factor for Surgical Failure after Robotic-assisted Laparoscopic Sacrocolpopexy. J Minim Invasive Gynecol. 2022;29(3):409–415. https://doi.org/10.1016/j.jmig.2021.11.002

18. Paul K, Darzi S, Werkmeister JA, Gargett CE, Mukherjee S. Emerging Nano/Micro-Structured Degradable Polymeric Meshes for Pelvic Floor Reconstruction. Nanomaterials (Basel). 2020;10(6):1120. https://doi.org/10.3390/nano10061120

19. Raju R, Linder BJ. Evaluation and Management of Pelvic Organ Prolapse. Mayo Clin Proc. 2021;96(12):3122–3129. https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2021.09.005

20. Sarasa Castelló N, Toth A, Canis M, Botchorishvilli R. Safety of Synthetic Glue Used for Laparoscopic Prolapse Treatment. J Minim Invasive Gynecol. 2018;25(6):957–958. https://doi.org/10.1016/j.jmig.2017.12.022

Об авторах

Е. С. ДуханинаРоссия

Духанина Екатерина Сергеевна — аспирант кафедры акушерства и гинекологии № 2

ул. Студенческая, д. 10, г. Воронеж, 394036

Е. В. Енькова

Россия

Енькова Елена Владимировна — профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии № 2

ул. Студенческая, д. 10, г. Воронеж, 394036

К. И. Обернихин

Россия

Обернихин Кирилл Игоревич — ассистент кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией

ул. Студенческая, д. 10, г. Воронеж, 394036

А. А. Пашкова

Россия

Пашкова Анна Александровна — профессор, доктор медицинских наук, проректор по учебной работе, заведующая кафедрой поликлинической терапии

ул. Студенческая, д. 10, г. Воронеж, 394036

Н. В. Страхова

Россия

Страхова Наталия Викторовна — доцент, кандидат медицинских наук, начальник учебного управления, доцент кафедры поликлинической терапии

ул. Студенческая, д. 10, г. Воронеж, 394036

В. В. Енькова

Россия

Енькова Валерия Вадимовна — доцент, кандидат медицинских наук, кафедра акушерства и гинекологии № 2

ул. Студенческая, д. 10, г. Воронеж, 394036

В. А. Иваненко

Россия

Иваненко Виктория Александровна — врач-терапевт

ул. Генерала Лизюкова, д. 24, Воронежская область, г. Воронеж, 394077

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Духанина Е.С., Енькова Е.В., Обернихин К.И., Пашкова А.А., Страхова Н.В., Енькова В.В., Иваненко В.А. Синдром хронической тазовой боли у женщин репродуктивного возраста: наблюдательное когортное клинико-ультразвуковое исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2024;31(4):56-66. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-4-56-66

For citation:

Dukhanina E.S., Enkova E.V., Obernikhin K.I., Pashkova A.A., Strahova N.V., Enkova V.V., Ivanenko V.A. Chronic pelvic pain syndrome in women of reproductive age: An observational cohort clinical ultrasound study. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2024;31(4):56-66. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-4-56-66

JATS XML