Перейти к:

Совершенствование метода одномоментной дентальной имплантации в эстетической зоне верхней челюсти при атрофии альвеолярной кости: стратифицированное клиническое исследование

https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-5-32-46

Аннотация

Введение. Современная дентальная имплантология требует не только высокого уровня хирургической техники, но и понимания закономерностей регенерации тканей после одномоментной имплантации. Особое значение имеет сохранность вестибулярной стенки альвеолы и ее влияние на морфометрические параметры слизистой оболочки, ширину альвеолярного гребня и глубину преддверия полости рта. Данное исследование направлено на оценку клинической динамики этих показателей у пациентов с различными исходными условиями.

Цель исследования: провести сравнительный анализ изменений параметров слизистой оболочки, альвеолярного гребня и вестибулярной стенки после одномоментной имплантации у пациентов с различным состоянием вестибулярной стенки.

Методы. В стратифицированное клиническое исследование включены 80 пациентов, которые обратились в период с января 2020 по январь 2024 года в федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации с различными клиническими диагнозами для проведения дентальной имплантации во фронтальном отделе верхней челюсти. Перед проведением вмешательства по степени повреждения вестибулярной стенки и в зависимости от тактики проведения процедуры дентальной имплантации пациенты были разделены на три группы по 20 человек в каждой: группа I — лунки с неповрежденной вестибулярной стенкой, проведена классическая одномоментная дентальная имплантация без костной пластики, с использованием соединительнотканного аутотрансплантата; группа II — лунки с повреждением вестибулярной стенки до 1/3 длины, выполнена дентальная имплантация с костной пластикой и использованием соединительнотканного аутотрансплантата; группа III — лунки с повреждением более 1/3 длины, также проведена дентальная имплантация с костной пластикой и регенеративными материалами. В контрольную группу (группа IV) входило 20 пациентов, у которых удаление зубов выполнено за 5–6 месяцев до дентальной имплантации. Осуществлялась оценка толщины слизистой оболочки, ширины альвеолярного гребня, расстояний от шейки и тела имплантата до вестибулярной стенки, а также глубины преддверия полости рта до операции, сразу после вмешательства, через 1, 4, 6 и 12 месяцев. Статистическая обработка данных включала расчет средних значений и оценку достоверности различий. Считали статистически значимые различия при р ≤ 0,05.

Результаты. У пациентов группы I исходные клинические условия были наилучшими: толщина слизистой оболочки — 1,53 ± 0,11 мм, ширина альвеолярного гребня — 9,80 ± 0,13 мм. Однако через 12 месяцев отмечено снижение ширины альвеолярного гребня на 11,0 % (р < 0,001). В группе II (дефект <1/3) наблюдалось наибольшее увеличение толщины слизистой оболочки (+65,2 %) (р < 0,001) и улучшение параметра «ширина альвеолярного гребня» в сторону увеличения на (+8,9 %) через 12 месяцев (р < 0,001). В группе III (дефект >1/3) также отмечалась положительная динамика толщины слизистой оболочки с увеличением на +58,9 % и ширины гребня с увеличением на +12,2 % (для каждого из показателей р < 0,001). В контрольной группе IV наблюдалось снижение всех показателей: толщина слизистой оболочки — с 1,41 до 1,10 мм, ширина альвеолярного гребня — с 6,16 до 4,34 мм, глубина преддверия полости рта — с 6,4 до 4,8 мм, для всех случаев отличия статистически значимы (р < 0,001).

Заключение. Наилучшие исходные клинические параметры отмечены в I группе, однако наиболее выраженные положительные изменения получены у пациентов II группы при применении методик костной регенерации. Это подтверждает высокую эффективность одномоментной имплантации в сочетании с пластикой при дефектах вестибулярной стенки менее 1/3. Результаты демонстрируют, что исходные клинические условия пациентов существенно влияют на результаты послеоперационного периода, что подчеркивает необходимость комплексной оценки состояния тканей на этапе планирования лечения.

Ключевые слова

Для цитирования:

Лосев Ф.Ф., Брайловская Т.В., Абаев А.З., Троицкий С.С. Совершенствование метода одномоментной дентальной имплантации в эстетической зоне верхней челюсти при атрофии альвеолярной кости: стратифицированное клиническое исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2025;32(5):32-46. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-5-32-46

For citation:

Losev F.F., Brailovskaya T.V., Abaev A.Z., Troitsky S.S. Refinement of the immediate dental implantation method in the maxillary aesthetic zone in cases of alveolar bone atrophy: A stratified clinical study. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2025;32(5):32-46. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-5-32-46

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития дентальной имплантации в центре внимания находится одномоментная дентальная имплантация с немедленной нагрузкой, которая обладает существенными преимуществами перед традиционными двухэтапными методиками [1–3]. Данный подход позволяет не только сократить сроки лечения и количество хирургических вмешательств, но и способствует сохранению объема альвеолярной кости и архитектоники мягких тканей после удаления зуба, что является критически важным для достижения предсказуемого эстетического результата в зоне улыбки [4–6].

Однако, как показывают данные современной литературы, успех одномоментной имплантации в эстетически значимой области верхней челюсти напрямую зависит от целого ряда анатомических факторов, ключевым из которых является состояние вестибулярной костной стенки лунки удаленного зуба. Многочисленные исследования подтверждают, что толщина вестибулярной стенки в переднем отделе верхней челюсти в среднем составляет около 0,6 мм и часто является тонкой (менее 1 мм) [7–10]. Эта кость, состоящая преимущественно из пучковой кости с шарпеевскими волокнами, подвержена быстрой и необратимой резорбции после экстракции зуба [11], что зачастую приводит к выраженной атрофии альвеолярного гребня.

Существующие протоколы одномоментной имплантации в большинстве своем рассчитаны на установку имплантата в лунку с неповрежденными стенками альвеолы. Однако в клинической практике, особенно после травматичного удаления или на фоне воспалительных процессов, вестибулярная костная стенка нередко оказывается дефектной или полностью отсутствует. Это создает значительные трудности для позиционирования имплантата и достижения его первичной стабильности, а также многократно увеличивает риск таких эстетических осложнений, как рецессия десны [1][12–15], особенно у пациентов с тонким биотипом мягких тканей [16][17].

В подобных ситуациях стандартные методики оказываются неэффективными и требуют применения сложных методов направленной костной регенерации (НКР) и пластики мягких тканей [18–20]. Несмотря на активное развитие хирургических протоколов и регенеративных материалов, отсутствует унифицированный алгоритм действий при сочетании одномоментной имплантации с одновременной аугментацией обширных дефектов вестибулярной костной пластинки.

Таким образом, в настоящее время существует насущная потребность в разработке и научном обосновании усовершенствованного метода одномоментной дентальной имплантации, предназначенного для применения в эстетической зоне верхней челюсти в условиях дефицита альвеолярной кости, вызванного дефектом вестибулярной стенки. Разработка такого метода, включающего надежные способы стабилизации костнопластического материала, создания контура мягких тканей и обеспечения первичной стабильности имплантата, позволит минимизировать вероятность возникновения эстетических и функциональных осложнений, стандартизировать подход к сложным клиническим случаям и в конечном счете повысить предсказуемость и долгосрочный успех лечения, что и определило актуальность настоящего исследования.

Цель исследования — провести сравнительный анализ изменений параметров слизистой оболочки, альвеолярного гребня и вестибулярной стенки после одномоментной имплантации у пациентов с различным состоянием вестибулярной стенки.

МЕТОДЫ

Дизайн исследования

В стратифицированное клиническое исследование включены 80 пациентов, которые обратились в федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России) или направленные из других медицинских учреждений стоматологического профиля с различными клиническими диагнозами для проведения дентальной имплантации во фронтальном отделе верхней челюсти.

Условия проведения исследования

Обследование и хирургическое лечение пациентов выполнялись на базе ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России. Период проведения исследования: с января 2020 по январь 2024 г. Последующее наблюдение за пациентами осуществлялось в течение 12 месяцев с контрольными осмотрами до операции, сразу после нее, а также через 1, 4, 6 и 12 месяцев.

Критерии соответствия

Критерии включения

Пациенты мужского и женского пола старше 18 лет; необходимость дентальной имплантации во фронтальном отделе верхней челюсти; отсутствие тяжелых общесоматических заболеваний; подписанное информированное согласие на медицинское вмешательство и обработку персональных данных.

Критерии невключения

Наличие в анамнезе диабета 1-го типа, психических расстройств; аллергические реакции на используемые материалы; наличие вредных привычек.

Критерии исключения

Несоблюдение рекомендаций исследователя; пациенты с декомпенсированной формой хронических заболеваний; отказ от продолжения лечения; непредвиденные осложнения, нарушающие целостность исследования.

Описание критериев соответствия (диагностические критерии)

Выбирая пациентов для немедленной имплантации, придерживались тех же принципов, что и при традиционной отложенной имплантации: межкоронковое пространство — 6 мм; буккально-лингвальный размер кости — 6 мм; минимальная «длина» — 6 мм; межокклюзионное расстояние должно составлять 6 мм, чтобы можно было установить идеальные компоненты и протезы без функциональных или эстетических нарушений;; имплантаты должны быть установлены в определенном положении относительно мягких тканей в области десневого зенита, в частности граница между имплантатом и абатментом должна располагаться на 3 мм выше и на 2 мм ближе к небу, чем десневой зенит планируемой коронки. Эти рекомендации могут обеспечить клинически воспроизводимый успех при установке одного имплантата, эстетичный вид и стабильность [21].

Обязательна компьютерная томография, должны быть соблюдены следующие рентгенологические критерии: неповрежденная или минимально поврежденная вестибулярная кость, наличие достаточного количества костной ткани для обеспечения первичной стабильности в идеальном трехмерном положении, здоровые соседние зубы. Минимально травматичное удаление зуба без отслаивания десны, при этом следует приложить все усилия для сохранения целостности кости и мягких тканей.

Подбор участников в группы

Образованы три группы сравнения по 20 пациентов и контрольная группа. В контрольную группу входили 20 пациентов, у которых удаление зубов выполнено за 5–6 месяцев до дентальной имплантации. В сравниваемых группах использовался протокол одномоментной дентальной имплантации с учетом наличия или отсутствия повреждений вестибулярной стенки лунки [22].

По степени повреждения вестибулярной стенки пациенты разделены на три группы по 20 человек в каждой: группа I — лунки с неповрежденной вестибулярной стенкой, проведена классическая одномоментная дентальная имплантация без костной пластики с использованием соединительнотканного аутотрансплантата; группа II — лунки с повреждением вестибулярной стенки до 1/3 длины, выполнена дентальная имплантация с костной пластикой и использованием соединительнотканного аутотрансплантата; группа III — лунки с повреждением более 1/3 длины, также проведена дентальная имплантация с костной пластикой и регенеративными материалами. Группа IV — контрольная группа.

В I группе пациентов при наличии интактной вестибулярной стенки проводилась одномоментная имплантация по традиционному протоколу, но с использованием комбинированного аутотрансплантата (по разработанному методу, патент RU 2845321 C1)1. Для II и III групп пациентов разработан следующий хирургический протокол: одномоментная дентальная имплантация с одномоментной пластикой десны в области имплантата с вестибулярной стороны с помощью мягкотканого аутотрансплантата — соединительнотканного и с костнопластическим материалом (по разработанному методу, патент RU 2845322 C1)2.

Целевые показатели исследования

Основной показатель исследования

Основным исходом являлась оценка клинической эффективности одномоментной дентальной имплантации по степени сохранности тканей альвеолярной кости и мягких тканей и стабильности дентальных имплантатов в эстетической зоне верхней челюсти в зависимости от состояния вестибулярной стенки лунки зуба.

Дополнительные показатели исследования

Не предусмотрены целью настоящего исследования.

Методы измерения целевых показателей

В качестве оценки эффективности метода использовались клинические параметры: толщина слизистой оболочки (мм), ширина альвеолярного гребня (мм), расстояние между шейкой и телом имплантата (мм), глубина преддверия полости рта (мм). Для клинических измерений толщины слизистой оболочки, ширины альвеолярного гребня и глубины преддверия полости рта использовались стандартные стоматологические инструменты: пародонтологический зонд с миллиметровыми делениями (класс точности — до 0,5 мм) и цифровой микрометр (штангенциркуль) с точностью измерения 0,01 мм для получения более точных линейных размеров.

Оценка результатов проведена также на основании рентгенологических данных. Для рентгенологической диагностики и определения расстояний от поверхностей имплантата до вестибулярной стенки применялась программа планирования и анализа дентальной компьютерной томографии «Vidar» Dicom Viewer (VIDAR Systems Corporation, США). Программа для просмотра и анализа медицинских изображений стандарта DICOM. Точность линейных измерений в данной программе при работе со снимками конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) высокого разрешения составляет ±0,1 мм.

Сроки проведения измерений: до операции, непосредственно после нее, а также через 1, 4, 6 и 12 месяцев.

Переменные (предикторы, конфаундеры, модификаторы эффекта)

Успешность проведения дентальной имплантации может завесить от целевого ряда факторов, связанных непосредственно с пациентом, с качеством используемого материала, квалификацией специалиста стоматолога, а также количеством и сложностью этапов непосредственно самой процедуры имплантации. К неблагоприятным предикторам осложнений при проведении имплантации, связанных с пациентом, относят: наличие тяжелых общесоматических патологий (сахарный диабет, психические расстройства и т. п.), курение, пожилой возраст. Использование одноэтапных имплантатов и реконструктивные процедуры также статистически ассоциированы с повышенным риском осложнений. Для минимизации влияния на результаты исследования большинство действующих факторов было отнесено к критериям невключения.

Статистические процедуры

Принципы расчета размера выборки

Расчет объема выборки предварительно не проводился.

Статистические методы

Первичные данные, полученные в результате прямых измерений, и рентгенологические данные были использованы для создания реляционной базы данных в электронных таблицах (программа Excel MS Office 2016 (Microsoft, США)). Выборки числовых значений сравниваемых клинических показателей для различных групп пациентов и для различных сроков наблюдения анализировали на принадлежность к нормальному закону распределения с помощью критериев проверки нормальности: Колмогорова — Смирнова и Шапиро — Уилка. Нулевая гипотеза принадлежности к нормальному закону числового распределения для всех выборок не была отклонена. Поэтому представление выборочных распределений исследуемых показателей представляли в виде среднего арифметического и стандартного отклонения (M ± SD).

Уровень значимости различий средних значений для трех и более выборок определяли c помощью дисперсионного однофакторного анализа по критерию Фишера. Попарное сравнение выборок для различных сроков наблюдения в определенной группе проводили с помощью парного критерия Стьюдента. Для сравнения средних значений для показателей различных групп пациентов применяли критерий Стьюдента для независимых выборок. Сравнение долей осуществляли с помощью критерия хи-квадрат, применяя метод кросстабуляции четырехпольных или произвольных таблиц в программе Statistica 64 (Stat Soft, Великобритания). Считали различия средних значений клинических показателей статистически значимыми при р ≤ 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Формирование выборки исследования

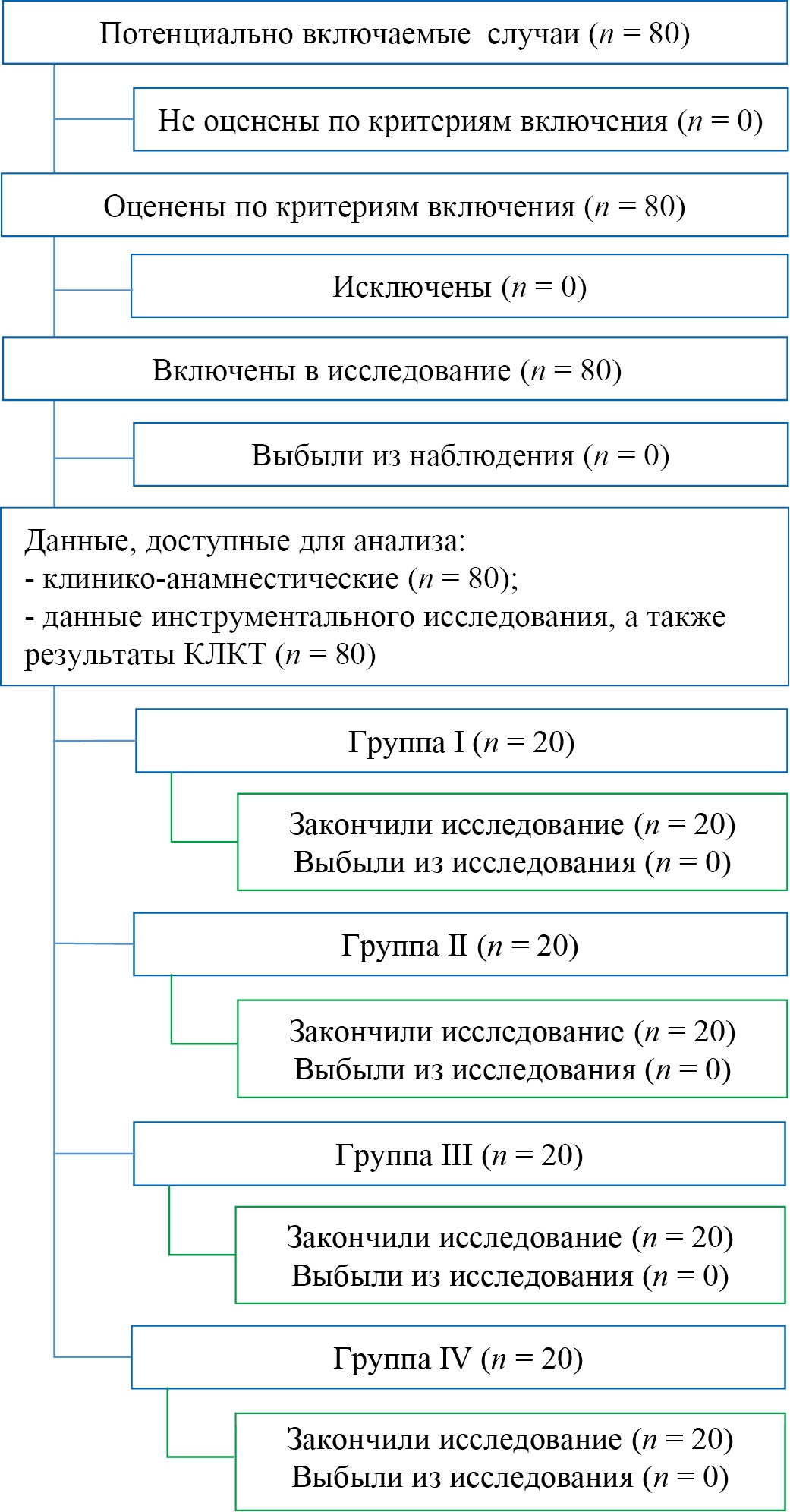

Формирование выборки исследования осуществлялось согласно критериям включения и невключения по мере обращения пациентов в ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России для проведения дентальной имплантации. Перед проведением вмешательства по степени повреждения вестибулярной стенки и в зависимости от тактики проведения процедуры дентальной имплантации пациенты были разделены на три группы по 20 человек в каждой: группа I — лунки с неповрежденной вестибулярной стенкой, проведена классическая одномоментная дентальная имплантация без костной пластики с использованием соединительнотканного аутотрансплантата; группа II — лунки с повреждением вестибулярной стенки до 1/3 длины, выполнена дентальная имплантация с костной пластикой и использованием соединительнотканного аутотрансплантата; группа III — лунки с повреждением более 1/3 длины, также проведена дентальная имплантация с костной пластикой и регенеративными материалами. В контрольную группу (группа IV) входили 20 пациентов, у которых удаление зубов выполнено за 5–6 месяцев до дентальной имплантации. Блок-схема дизайна исследования представлена на рисунке.

Рис. Блок-схема дизайна исследования

Примечание: блок-схема выполнена авторами (согласно рекомендациям STROBE). Сокращение: КЛКТ — конусно-лучевая компьютерная томография.

Fig. Block diagram of the study design

Note: The block diagram was created by the authors (in accordance with STROBE recommendations). Abbreviation: КЛКТ — cone beam computed tomography.

Характеристики выборки (групп) исследования

В ходе исследования проведено определение значений половозрастных показателей для четырех групп (трех групп сравнения и контрольной группы) (табл. 1).

Таблица 1. Значения долей (%) мужчин и женщин в группе и средние значения возраста (M ± SD) в группах пациентов

Table 1. Percentages (%) of men and women, and mean ages (M ± SD) in patient groups

|

Показатель |

Группа I n = 20 |

Группа II n = 20 |

Группа III n = 20 |

Группа IV n = 20 |

р |

|

Мужчин, абс./отн. (%) |

11/55 |

12/60 |

10/50 |

12/60 |

0,906* |

|

Женщин, абс./отн. (%) |

9/45 |

8/40 |

10/50 |

8/40 |

|

|

Возраст, лет |

41,2 ± 8,0 |

42,0 ± 9,1 |

42,9 ± 10,0 |

44,2 ± 9,6 |

0,342# |

Примечания: таблица составлена авторами; * — уровень достоверности различий по критерию хи-квадрат, # — уровень достоверности различий по критерию Фишера для однофакторного дисперсионного анализа.

Notes: The table was compiled by the authors; * — significance level of differences according to the chi-square test, # — significance level of differences according to Fisher’s test for one-way analysis of variance.

Доля мужчин варьировалась от 50 % в группе III до 60 % в группах II и IV. По методу кросстабуляции для произвольных таблиц различия в долях мужчин и женщин были статистически не значимы, так как по критерию хи-квадрат уровень достоверности различий равен р = 0,906, что превышает критический уровень, равный р = 0,05. Это указывает на сопоставимость групп по признаку пола (табл. 1).

Числовые значения выборок возраста для всех групп пациентов предварительно проверялись на соответствие нормальному закону распределения по критериям Колмогорова — Смирнова, Шапиро — Уилка, по которым гипотеза соответствия числового распределения нормальному закону распределения не отклонялась для всех групповых выборок по возрасту (р > 0,05). Средние значения возраста пациентов были разными. Так, наименьшее значение, равное 41,2 ± 8,0 года, наблюдали в группе I, а наибольшее среднее значение возраста фиксировали в группе IV (44,2 ± 9,6 года). Различия в средних значениях возраста были статистически не значимы, так как по критерию Фишера при дисперсионном однофакторном анализе уровень достоверности равен р = 0,342, что превышает критической уровень, который равен р = 0,05. Это указывает на сопоставимость всех групп по признаку возраста (табл. 1).

Основные результаты исследования

Результаты проведенного исследования у пациентов группы I

В ходе исследования проведено сравнение средних значений следующих показателей: 1) толщина слизистой оболочки; 2) ширина альвеолярного гребня; 3) расстояние между шейкой имплантата и вестибулярной стенкой; 4) расстояние между телом имплантата и вестибулярной стенкой; 5) глубина преддверия полости рта. Оценка значений проводилась до операции, непосредственно после нее, а также через один, четыре, шесть и двенадцать месяцев после дентальной имплантации.

Сводные значения пяти показателей при различных сроках наблюдения для пациентов группы I представлены в таблице 2.

Таблица 2. Динамика средних значений показателей (M ± SD) у пациентов группы I (n = 20)

Table 2. Dynamics of mean values (M ± SD) in Group I patients (n = 20)

|

Показатели |

Сроки наблюдения |

р* |

|||||

|

До операции |

Непосредственно после операции |

Через 1 месяц после операции |

Через 4 месяца после операции |

Через 6 месяцев после операции |

Через 12 месяцев после операции |

||

|

Толщина слизистой оболочки (мм) |

- |

1,53 ± 0,11 |

- |

2,01 ± 0,14 |

1,79 ± 0,19 |

1,77 ± 0,15 |

<0,001 |

|

Ширина альвеолярного гребня (мм) |

9,80 ± 0,13 |

10,78 ± 0,14 |

- |

9,11 ± 0,14 |

8,82 ± 0,14 |

8,72 ± 0,14 |

<0,001 |

|

Расстояние между шейкой имплантата и вестибулярной стенкой (мм) |

- |

2,90 ± 0,13 |

- |

2,48±0,14 |

2,45 ± 0,14 |

2,47 ± 0,17 |

<0,001 |

|

Расстояние между телом имплантата и вестибулярной стенкой (мм) |

- |

2,61 ± 0,13 |

- |

2,38 ± 0,16 |

2,36 ± 0,11 |

2,35 ± 0,15 |

<0,001 |

|

Глубина преддверия полости рта (мм) |

6,04 ± 0,20 |

- |

7,20 ± 0,20 |

6,90 ± 0,20 |

6,40 ± 0,20 |

6,30 ± 0,20 |

<0,001 |

Примечания: таблица составлена авторами; р* — уровень статистической значимости по критерию Фишера для дисперсионного однофакторного анализа по всем срокам наблюдения.

Notes: The table was compiled by the authors; p* — statistical significance level according to Fisher’s criterion for one-way analysis of variance for all observation periods.

Начиная с послеоперационного периода и на протяжении 12 месяцев проводили наблюдение за динамикой показателя «толщина слизистой оболочки». У пациентов группы I после одномоментной имплантации есть статистически значимые изменения толщины слизистой оболочки с вестибулярной стороны для всех сроков наблюдения (р < 0,001) (табл. 2). Между значением после операции и значением показателя через 12 месяцев установлено значимое (по парному критерию Стьюдента р < 0,001) увеличение на 15,7 % по сравнению со значением до операции.

До операции среднее значение показателя «ширина альвеолярного гребня» у пациентов группы I составляло 9,80 ± 0,13 мм. Непосредственно после вмешательства среднее значение увеличилось до 10,78 ± 0,14 мм, различия по парному критерию Стьюдента статистически значимы (р < 0,001). К четвертому месяцу после операции ширина альвеолярного гребня статистически значимо уменьшилась к значениям и до операции, и после операции (для обоих сравнений р < 0,001) до 9,11 ± 0,14 мм и продолжала снижаться, достигнув в среднем 8,82 ± 0,14 мм к шестому месяцу и 8,72 ± 0,14 мм к двенадцатому месяцу после имплантации, между которыми значимости различий не выявлено (р = 0,084) (табл. 2). Между значением до операции и значением показателя через 12 месяцев — значимое (р < 0,001) уменьшение на 11,0 % по сравнению со значением до операции.

Среднее значение показателя «расстояние между шейкой имплантата и вестибулярной стенкой» непосредственно после операции составляло 2,90 ± 0,13 мм, через 4 месяца среднее значение статистически значимо по парному критерию Стьюдента (р < 0,001) уменьшилось до 2,48 ± 0,14 мм. Через 6 месяцев среднее значение составило 2,45 ± 0,14 мм, а через 12 месяцев произошло незначительное увеличение до 2,47 ± 0,17 мм, однако для последних трех сроков наблюдения по критерию Фишера для дисперсионного однофакторного (фактор время) анализа статистически значимых различий не установлено (р = 0,708) (табл. 2). Между значением после операции и значением показателя через 12 месяцев — значимое (р < 0,001) уменьшение на 14,9 % по сравнению со значением до операции.

Среднее значение показателя «расстояние между телом имплантата и вестибулярной стенкой» непосредственно после операции составляло 2,61 ± 0,13 мм, через четыре месяца наблюдалось снижение до 2,38 ± 0,16 мм, через шесть месяцев наблюдалось дальнейшее снижение до 2,36 ± 0,11 мм и через 12 месяцев среднее значение составляло 2,35 ± 0,15 мм. Характер поведения этого показателя «расстояние между телом имплантата и вестибулярной стенкой» аналогичен показателю «расстояние между шейкой имплантата и вестибулярной стенкой», то есть к четвертому месяцу значимо (р < 0,001) снижается, а дальше в 6 и в 12 месяцев практически не изменяется (р = 0,394) (табл. 2). Между значением после операции и значением показателя «расстояние между телом имплантата и вестибулярной стенкой» через 12 месяцев — значимое (р < 0,001) уменьшение на 9,9 %.

Среднее значение показателя «глубина преддверия полости рта» на начальном этапе составило 6,04 ± 0,20 мм и значимо (р < 0,001) увеличилось до 7,20 ± 0,20 мм через месяц после операции. Однако к четвертому месяцу глубина снизилась до 6,90 ± 0,20 мм. Через 6 и 12 месяцев прослеживается снижение до 6,40 ± 0,20 и 6,30 ± 0,20 мм соответственно. Дисперсионный анализ значений показателя «глубина преддверия полости рта» для различных сроков наблюдения показал значимые (р = 0,002) по критерию Фишера изменения в течение времени проведения исследования (табл. 2). Между значением до операции и значением показателя через 12 месяцев — значимое (р < 0,001) увеличение на 4,3 % по парному критерию Стьюдента.

Результаты проведенного исследования у пациентов группы II (отсутствие менее 1/3 вестибулярной стенки)

Сводные значения пяти показателей, полученных в ходе исследования пациентов группы II, представлены в таблице 3.

Таблица 3. Динамика средних значений показателей (M ± SD) у пациентов группы II (отсутствие менее 1/3 вестибулярной стенки) (n = 20)

Table 3. Dynamics of mean values (M ± SD) in Group II patients (less than 1/3 of the vestibular wall is absent) (n = 20)

|

Показатель |

Сроки наблюдения |

р* |

|||||

|

До операции |

Непосредственно после операции |

Через 1 месяц после операции |

Через 4 месяца после операции |

Через 6 есяцев после операции |

Через 12 месяцев после операции |

||

|

Толщина слизистой оболочки (мм) |

- |

1,12 ± 0,08 |

- |

1,93 ± 0,14 |

1,87 ± 0,15 |

1,85 ± 0,10 |

<0,001 |

|

Ширина альвеолярного гребня (мм) |

7,16 ± 0,08 |

8,70 ± 0,09 |

- |

8,18 ± 0,06 |

7,90 ± 0,11 |

7,80 ± 0,13 |

<0,001 |

|

Расстояние между шейкой имплантата и вестибулярной стенкой (мм) |

- |

2,74 ± 0,03 |

- |

2,60 ± 0,06 |

2,53 ± 0,12 |

2,50 ± 0,15 |

<0,001 |

|

Расстояние между телом имплантата и вестибулярной стенкой (мм) |

- |

2,35 ± 0,04 |

- |

2,23 ± 0,15 |

2,21 ± 0,11 |

2,19 ± 0,09 |

<0,001 |

|

Глубина преддверия полости рта (мм) |

5,40 ± 0,20 |

- |

6,40 ± 0,20 |

6,10 ± 0,20 |

6,00 ± 0,20 |

6,00 ± 0,20 |

<0,001 |

Примечания: таблица составлена авторами; р* — уровень статистической значимости по критерию Фишера для дисперсионного однофакторного анализа по всем срокам наблюдения.

Notes: The table was compiled by the authors; p* — statistical significance level according to Fisher’s criterion for one-way analysis of variance for all observation periods.

На протяжении 12 месяцев прослеживалась динамика изменений толщины слизистой оболочки в послеоперационном периоде; у пациентов группы II (отсутствие вестибулярной стенки менее 1/3) после одномоментной имплантации наблюдались статистически значимые изменения толщины слизистой оболочки с вестибулярной стороны в зависимости от срока наблюдения (исходя из дисперсионного анализа р < 0,001). Непосредственно после операции значение составляло 1,12 ± 0,08 мм, через 4, 6, 12 месяцев 1,93 ± 0,14, 1,87 ± 0,15, 1,85 ± 0,10 мм соответственно (табл. 3). В сроки наблюдения начиная от 4 месяцев после операции, 6 и 12 месяцев после операции из дисперсионного анализа выявлены статистически незначимые изменения (по критерию Фишера р = 0,329). Между значением после операции и значением показателя через 12 месяцев после операции установлено статистически значимое (р < 0,001) увеличение толщины слизистой оболочки с вестибулярной стороны на 65,2 %.

В срок наблюдения «до операции» и в течение последующих 12 месяцев определена динамика значений показателя «ширина альвеолярного гребня». Среднее значение данного показателя до операции составляло 7,16 ± 0,08 мм и непосредственно после вмешательства увеличилось до 8,70 ± 0,09 мм. К четвертому месяцу после операции среднее значение показателя уменьшилось до 8,18 ± 0,06 мм и продолжало снижаться, достигнув 7,9 ± 0,11 мм к шестому месяцу и 7,8 ± 0,13 мм к двенадцатому месяцу после имплантации (табл. 3). Между значением в срок «до операции» и значением показателя через 12 месяцев после имплантации установлено статистически значимое (р < 0,001) увеличение ширины альвеолярного гребня на 8,9 % по сравнению со значением до операции.

Среднее значение показателя «расстояние между шейкой имплантата и вестибулярной стенкой» непосредственно после операции составило 2,74 ± 0,03 мм, через 4 месяца показатель статистически значимо (р < 0,001) уменьшился до 2,6 ± 0,06 мм. Величина изменилась к 6-му и 12-му месяцам, составив 2,53 ± 0,12 и 2,5 ± 0,15 мм соответственно, однако различия для показателя в сроки наблюдения 4, 6 и 12 месяцев статистически не значимы (р = 0,088) (табл. 3). Между значением в срок «непосредственно после операции» и значением показателя через 12 месяцев после имплантации установлено статистически значимое (р < 0,001) уменьшение показателя на 8,8 %.

Среднее значение показателя «расстояние между телом имплантата и вестибулярной стенкой» в срок наблюдения «непосредственно после операции» составляло 2,35 ± 0,04 мм, через 4 месяца наблюдалось значимое (р < 0,001) снижение до 2,23 ± 0,15 мм, через 6 месяцев — до 2,21 ± 0,11 мм и через 12 месяцев значение изменилось до 2,19 ± 0,09 мм. Дисперсионный однофакторный анализ выявил, что в сроки 4, 6 и 12 месяцев значения показателя были близки (р = 0,758) и значимого различия не выявлено (табл. 3). Между значением в срок «непосредственно после операции» и значением показателя через 12 месяцев после имплантации установлено статистически значимое (р < 0,001) уменьшение показателя на 6,8 %.

Среднее значение показателя «глубина преддверия полости рта» на начальном этапе составило 5,4 ± 0,2 мм и увеличилось значимо (р < 0,001) до 6,4 ± 0,2 мм через месяц после операции. К четвертому месяцу значение снизилось до 6,1 ± 0,2 мм и незначительно через 6 месяцев, достигнув среднего значения 6,0 ± 0,2 мм, которое сохранилось через 12 месяцев. В последние три срока наблюдения значимых различий не установлено (р = 0,140) (табл. 3). Между значением в срок «до операции» и значением показателя через 12 месяцев после имплантации установлено статистически значимое (р < 0,001) уменьшение показателя на 11,1 % относительно значения в срок «до операции».

Результаты проведенного исследования у пациентов группы III (отсутствие вестибулярной стенки более 1/3)

Сводные значения показателей, полученных в ходе исследования пациентов III группы, представлены в таблице 4.

Таблица 4. Динамика средних значений показателей (M ± SD) у пациентов группы III (отсутствие вестибулярной стенки более 1/3) (n = 20)

Table 4. Dynamics of mean values (M ± SD) in Group III patients (more than 1/3 of the vestibular wall is absent) (n = 20)

|

Показатель |

Сроки наблюдения |

р* |

|||||

|

До операции |

Непосредственно после операции |

Через 1 месяц после операции |

Через 4 месяца после операции |

Через 6 месяцев после операции |

Через 12 месяцев после операции |

||

|

Толщина слизистой оболочки (мм) |

- |

1,12 ± 0,08 |

- |

1,83 ± 0,14 |

1,79 ± 0,15 |

1,78 ± 0,15 |

<0,001 |

|

Ширина альвеолярного гребня (мм) |

6,16 ± 0,08 |

7,30 ± 0,09 |

- |

7,18 ± 0,06 |

6,95 ± 0,13 |

6,91 ± 0,11 |

<0,001 |

|

Расстояние между шейкой имплантата и вестибулярной стенкой (мм) |

- |

2,66 ± 0,03 |

- |

2,58 ± 0,06 |

2,56 ± 0,12 |

2,48 ± 0,15 |

<0,001 |

|

Расстояние между телом имплантата и вестибулярной стенкой (мм) |

- |

2,65 ± 0,04 |

- |

2,63 ± 0,15 |

2,61 ± 0,11 |

2,49 ± 0,09 |

<0,001 |

|

Глубина преддверия полости рта (мм) |

5,70 ± 0,20 |

- |

6,50 ± 0,20 |

6,00 ± 0,20 |

5,90 ± 0,20 |

5.80 ± 0,20 |

<0,001 |

Примечания: таблица составлена авторами; р* — уровень статистической значимости по критерию Фишера для дисперсионного однофакторного анализа по всем срокам наблюдения.

Notes: The table was compiled by the authors; p* — statistical significance level according to Fisher’s criterion for one-way analysis of variance for all observation periods.

У пациентов группы III после одномоментной дентальной имплантации наблюдалась динамика значений показателя «толщина слизистой оболочки» с вестибулярной стороны (для дисперсионного анализа р < 0,001) на протяжении 12 месяцев начиная с послеоперационного периода. Непосредственно после операции среднее значение составляло 1,12 ± 0,08 мм, через 4, 6, 12 месяцев 1,83 ± 0,14, 1,79 ± 0,15, 1,78 ± 0,15 мм соответственно. Однако для последних сроков наблюдения различия не имеют статистической значимости (р = 0,158) (табл. 4). Между значением в срок «непосредственно после операции» и значением показателя через 12 месяцев после имплантации установлено статистически значимое (р < 0,001) увеличение толщины слизистой оболочки на 58,9 %.

Среднее значение показателя «ширина альвеолярного гребня» до операции составляло 6,16 ± 0,08 мм и непосредственно после вмешательства увеличилось до 7,30 ± 0,09 мм (р < 0,001). К четвертому месяцу после операции среднее значение показателя уменьшилось до 7,18 ± 0,06 мм и продолжало снижаться, достигнув к 6 месяцам среднего значения 6,95 ± 0,13 и к 12 месяцу после имплантации 6,91 ± 0,11 мм (табл. 4). Между значением в срок «до операции» и значением показателя через 12 месяцев после имплантации установлено статистически значимое (р < 0,001) увеличение на 12,2 %.

Прослеживается динамика показателя у пациентов III группы: среднее значение показателя «расстояние между шейкой имплантата и вестибулярной стенкой» непосредственно после операции составило 2,66 ± 0,03 мм, через 4 месяца уменьшилось до 2,58 ± 0,06 мм (р < 0,001). К 6 месяцам величина этого показателя незначительно снизилась, составив 2,56 ± 0,12 мм. Через 12 месяцев произошло дальнейшее снижение до 2,48 ± 0,15 мм (табл. 4). Между значением в срок «непосредственно после операции» и значением показателя через 12 месяцев после имплантации установлено статистически значимое (р < 0,001) уменьшение на 6,8 %.

Среднее значение показателя «расстояние между телом имплантата и вестибулярной стенкой» в срок «непосредственно после операции» составляло 2,65 ± 0,04 мм, через 4 месяца наблюдалось статистически значимое (р = 0,002) снижение среднего значения показателя до 2,63 ± 0,15 мм, через 6 месяцев — до 2,61 ± 0,11 мм и через 12 месяцев — до 2,49 ± 0,09 мм (табл. 4). Между значением в срок «непосредственно после операции» и значением показателя через 12 месяцев после имплантации установлено статистически значимое (р < 0,001) уменьшение на 6,0 %.

Среднее значение показателя «глубина преддверия полости рта» до операции составило 5,7 ± 0,2 мм и увеличилось до 6,5 ± 0,2 мм через месяц после операции. Для всех сроков наблюдения согласно дисперсионному однофакторному анализу различия средних значений статистически значимы на уровне р < 0,001. Однако к четвертому месяцу среднее значение показателя снизилось до 6,0 ± 0,2 мм и продолжило снижаться, достигнув значения 5,9 ± 0,2 мм через 6 месяцев, через 12 месяцев после операции среднее значение показателя составило 5,8 ± 0,2 мм, эти изменения не имели статистической значимости при уровне значимости р = 0,476 (табл. 4). Между значением в срок «до операции» и значением показателя через 12 месяцев после имплантации установлено, что средние значения близки (р = 0,070), хотя среднее значение глубины преддверия полости рта через 12 месяцев больше значения до операции на 1,8 %.

Результаты исследования пациентов контрольной группы (группы IV) в сравнении с результатами групп I, II, III

В ходе исследования проводили анализ значений следующих показателей: «толщина слизистой оболочки», «ширина альвеолярного гребня», а также «глубина преддверия полости рта». Оценка изменений проводилась до операции дентальной имплантации, затем через два и четыре месяца после имплантации.

Сводные значения показателей пациентов группы IV представлены в таблице 5.

Таблица 5. Динамика средних значений показателей (M ± SD) у пациентов контрольной группы (группы IV) (n = 20)

Table 5. Dynamics of mean values (M ± SD) in the control group patients (Group IV) (n = 20)

|

Показатели |

Сроки наблюдения |

р* |

||

|

До операции |

Через 2 месяца поле операции |

Через 4 месяца после операции |

||

|

Толщина слизистой оболочки, мм |

1,41 ± 0,12 |

1,28 ± 0,09 |

1,10 ± 0,06 |

<0,001 |

|

Ширина альвеолярного гребня, мм |

6,16 ± 0,08 |

4,56 ± 0,12 |

4,34 ± 0,03 |

<0,001 |

|

Глубина преддверия полости рта, мм |

6,40 ± 0,20 |

5,30 ± 0,20 |

4,80 ± 0,20 |

<0,001 |

Примечания: таблица составлена авторами; р* — уровень статистической значимости по критерию Фишера для дисперсионного однофакторного анализа по всем срокам наблюдения.

Notes: The table was compiled by the authors; p* — statistical significance level according to Fisher’s criterion for one-way analysis of variance for all observation periods.

Среднее значение показателя «толщина слизистой оболочки» в контрольной группе до операции составляло 1,41 ± 0,12 мм. Через два месяца данный показатель значимо снизился (по парному критерию Стьюдента при р < 0,001), достигнув среднего значения 1,28 ± 0,09 мм. На четвертый месяц также продолжалось снижение (по парному критерию Стьюдента при р < 0,001), и толщина слизистой оболочки в среднем составила 1,10 ± 0,06 мм (табл. 5). При дисперсионном однофакторном анализе установлено значимое изменение для всех сроков наблюдения (по критерию Фишера р = 0,001). Между значением в срок «до операции» и значением показателя через 4 месяца после имплантации установлено статистически значимое (р < 0,001) уменьшение толщины слизистой оболочки на 22,0 %.

Среднее значение показателя «ширина альвеолярного гребня» в срок «до операции» составляло 6,16 ± 0,08 мм. Через 2 месяца после операции произошло значимое снижение (по парному критерию Стьюдента при р < 0,001) среднего значения данного показателя до 4,56 ± 0,12 мм. И на четвертый месяц данный показатель продолжал значимо снижаться и достиг значения 4,34 ± 0,03 мм (табл. 5). При дисперсионном однофакторном анализе установлено значимое изменение для всех сроков наблюдения (по критерию Фишера р = 0,001). Между значением в срок «до операции» и значением показателя через 4 месяца после имплантации установлено статистически значимое (р < 0,001) уменьшение ширины альвеолярного гребня на 29,5 %.

Среднее значение показателя «глубина преддверия полости рта» в контрольной группе составило 6,4 ± 0,2 мм в срок наблюдения «до операции». После вмешательства наблюдалось значительное снижение данного показателя. Так, через 2 месяца среднее значение показателя значимо уменьшилось (по парному критерию Стьюдента при р < 0,001) до 5,3 ± 0,2 мм, а на четвертый месяц снизилось до 4,8 ± 0,2 мм (табл. 5). При дисперсионном однофакторном анализе установлено значимое изменение для всех сроков наблюдения (по критерию Фишера р = 0,001). Между значением в срок «до операции» и значением показателя через 4 месяца после имплантации установлено статистически значимое (р < 0,001) уменьшение глубины преддверия полости рта на 25,0 %.

Проведенное исследование позволило оценить динамику параметров слизистой оболочки, альвеолярного гребня и других клинических показателей в группах пациентов после хирургического вмешательства и сравнить с результатами контрольной группы пациентов.

Наилучшие исходные клинические условия наблюдались у пациентов I группы, что подтверждается наибольшей толщиной слизистой оболочки (1,35 ± 0,11 мм) (по критерию Стьюдента для независимых выборок различия значимы, р < 0,001, и для группы II, и для группы III, но между группами II и III по показателю «толщина слизистой оболочки» различия не значимы, р = 0,632).

Наилучшие исходные клинические условия наблюдались у пациентов I группы и для ширины альвеолярного гребня (9,80 ± 0,13 мм) (по критерию Стьюдента для независимых выборок различия значимы при сравнении между группами I и II, I и III, II и III, р < 0,001). Клинические условия, которые характеризуются показателями группы II (толщина слизистой оболочки — 1,12 ± 0,08 мм; ширина альвеолярного гребня — 7,16 ± 0,08 мм) и III (толщина слизистой оболочки — 1,12 ± 0,08 мм; ширина альвеолярного гребня 6,16 ± 0,08 мм), изначально хуже по этим двум показателям, чем у пациентов I группы.

Средние значения изменений показателей между двумя сроками наблюдения находили по следующему алгоритму: в начале путем разности показателей для каждого пациента получали выборки для каждой из групп, а затем для группы применяли методы описательной статистики с дальнейшим сравнением, используя различные критерии сравнения.

Через 4 месяца наибольшая исходная толщина слизистой оболочки была зафиксирована в I группе (среднее значение 1,53 ± 0,11 мм) (табл. 2). В группе II (табл. 3) и III (табл. 4) толщина слизистой оболочки составляла 1,12 ± 0,08 мм, то есть была существенно ниже, чем в группе I (p < 0,001). Однако в результате для срока наблюдения «через 4 месяца после операции» наиболее выраженное увеличение толщины слизистой оболочки наблюдалось у пациентов II группы — +72,3 %, что является максимальным показателем среди всех групп. В III группе прирост составил +63,4 %, а в I группе — +18,3 %. В группе IV (контроля) этот показатель уменьшился на 22,0 % (табл. 6).

Таблица 6. Средние значения изменений показателей (M ± SD) между сроками наблюдения в начальный момент исследования и через 4 месяца после операции у пациентов I, II, III, IV групп

Table 6. Mean values of changes in indicators (M ± SD) between observation periods at the initial stage of the study and 4 months after surgery in patients in Groups I, II, III, and IV

|

Показатели |

Группы |

р* |

|||

|

Группа I (n = 20) |

Группа II (n = 20) |

Группа III (n = 20) |

Группа IV (n = 20) |

||

|

Толщина слизистой оболочки, мм; (+/-) % |

0,28 ± 0,09; +18,3 % |

0,81 ± 0,11; +72,3 % |

0,71 ± 0,10; +63,4 % |

0,31 ± 0,12; –22,0 % |

<0,001 |

|

Ширина альвеолярного гребня, мм; (+/-) % |

0,69 ± 0,14; –7,0 % |

1,02 ± 0,09; +14,2 % |

1,02 ± 0,09; +16,6 % |

1,82 ± 0,09; –29,5 % |

<0,001 |

|

Глубина преддверия полости рта, мм; (+/-) % |

0,86 ± 0,20; +14,2 % |

0,70 ± 0,20; +13,0 % |

0,30 ± 0,20; +5,3 % |

1,60 ± 0,20; –25,0 % |

<0,001 |

Примечания: таблица составлена авторами; р* — уровень статистической значимости по критерию Фишера для дисперсионного однофакторного анализа по всем группам сравнения; (+/-) % — доля изменения значения показателя до операции и через 12 месяцев по отношению к значению до операции.

Notes: The table was compiled by the authors; p* — statistical significance level according to Fisher’s criterion for one-way analysis of variance for all observation periods; (+/-) % — percentage change in the indicator value before the surgery and 12 months after the surgery relative to the value before the surgery.

Ширина альвеолярного гребня значимо снизилась в I группе на –7,0 %, в то время как во II и III группах наблюдался рост показателя: +14,2 и +16,6 % соответственно (p < 0,001). Это указывает на эффективность хирургического вмешательства у пациентов с менее благоприятными исходными условиями. В группе IV (контроля) ширина альвеолярного гребня уменьшилась на 29,5 % (табл. 6).

Глубина преддверия полости рта статистически значимо (p < 0,001) увеличилась во всех группах пациентов с одномоментной имплантацией: в группе I — на +14,2 %, в группе II — на +13,0 %, в группе III — на +5,3 %, в контрольной группе наблюдалось уменьшение на 25,0 %, что подтверждает положительное влияние оперативного вмешательства.

К 6-месячному периоду в I группе продолжилось увеличение толщины слизистой оболочки до 1,79 мм (+15,7 %), однако этот прирост был ниже, чем в II (+67,0 %) и III группах (+59,8 %).

Ширина альвеолярного гребня в I группе продолжила снижаться (-10,0 %), в то время как во II и III группах наблюдался рост (+8,9 и +12,8 % соответственно), что дополнительно подчеркивает эффективность костной регенерации у пациентов с изначально низкими параметрами.

Глубина преддверия полости рта увеличилась во всех группах: I — на +6,0 %, II — на +11,1 %, III — на +3,5 %. Особенно заметен прирост у пациентов II группы, где исходно условия были хуже.

Основываясь на послеоперационных изменениях, можно сделать вывод, что II группа продемонстрировала наиболее выраженные положительные изменения: толщина слизистой оболочки увеличилась на +65,2 % через 12 месяцев, а ширина альвеолярного гребня — на +8,9 %, что свидетельствует об эффективности проведенной костной пластики. В III группе также наблюдалось улучшение показателей, однако результаты были менее значительными по сравнению со II группой (табл. 7).

Таблица 7. Средние значения изменений показателей (M ± SD) между сроками наблюдения в начальный момент исследования и через 12 месяцев после операции у пациентов для I, II, III групп

Table 7. Mean values of changes in indicators (M ± SD) between observation periods at the initial stage of the study and 12 months after surgery in Group I, II, and III patients

|

Показатели |

Группы |

р* |

||

|

Группа I (n = 20) |

Группа II (n = 20) |

Группа III (n = 20) |

||

|

Толщина слизистой оболочки, мм; (+/-) % |

0,24 ± 0,15; +15,7 % |

0,73 ± 0,15; +65,2 % |

0,66 ± 0,14; +58,9 % |

<0,001 |

|

Ширина альвеолярного гребня, мм; (+/-) % |

1,08 ± 0,14; –11,0 % |

0,64 ± 0,13; +8,9 % |

0,75 ± 0,11; +12,2 % |

<0,001 |

|

Глубина преддверия полости рта, мм; (+/-) % |

0,26 ± 0,10; +4,3 % |

0,60 ± 0,14; +11,1 % |

0,10 ± 0,08; +1,8 % |

<0,001 |

Примечания: таблица составлена авторами; р* — уровень статистической значимости по критерию Фишера для дисперсионного однофакторного анализа по всем группам сравнения; (+/-) % — доля изменения значения показателя до операции и через 12 месяцев по отношению к значению до операции.

Notes: The table was compiled by the authors; p* — statistical significance level according to Fisher’s criterion for one-way analysis of variance for all observation periods; (+/-) % — percentage change in the indicator value before the surgery and 12 months after the surgery relative to the value before the surgery.

Через 12 месяцев после операции I группа сохранила прирост толщины слизистой оболочки на уровне +15,7 %, в то время как II группа достигла +65,2 %, а III группа — +58,9 %, что указывает на устойчивую и положительную динамику в группах с изначально низкими показателями (табл. 7). Ширина альвеолярного гребня в I группе продолжила снижаться, составив –11,0 % за год, тогда как во II и III группах наблюдалось ее увеличение на +8,9 и +12,2 % соответственно (табл. 7).

Глубина преддверия полости рта также изменилась: в I группе прирост составил +4,3 %, во II группе — +11,1 %, в III группе — +1,8 % (увеличение не значимо) (табл. 7).

Таким образом, наилучшие исходные клинические условия наблюдались в I группе. Однако именно II группа продемонстрировала наиболее выраженные положительные изменения всех ключевых параметров, несмотря на изначально низкие значения, что указывает на высокую эффективность методики костной регенерации, примененной в данной группе. III группа также показала положительную, но менее выраженную динамику из-за сложных клинических условий.

Результаты измерения расстояний между имплантатами и вестибулярной стенкой у пациентов I группы демонстрируют высокую стабильность положения имплантатов на всех этапах наблюдения. В таблице 2 представлены данные через 4, 6 и 12 месяцев после операции, отражающие два ключевых параметра: расстояние от шейки имплантата до вестибулярной стенки и расстояние от тела имплантата до вестибулярной стенки.

На 4-м месяце наблюдения среднее расстояние от шейки имплантата до вестибулярной стенки составило 2,48 ± 0,14 мм, а от тела имплантата — 2,38 ± 0,16 мм. К 6-му месяцу эти показатели практически не изменились: 2,45 ± 0,14 мм для шейки и 2,36 ± 0,11 мм для тела имплантата. На завершающем 12-месячном этапе значения остались стабильными: 2,47 ± 0,17 мм для шейки и 2,36 ± 0,11 мм для тела имплантата. За сроки наблюдения в 4, 6, 12 месяцев статистически значимого различия не выявлено (р = 0,708).

Результаты измерения расстояний между имплантатами и вестибулярной стенкой у пациентов II группы демонстрируют стабильную динамику с незначительной тенденцией к уменьшению показателей. В таблице 3 представлены данные через 4, 6 и 12 месяцев после операции для имплантатов, установленных при дефекте вестибулярной стенки до 1/3 длины лунки.

На 4-м месяце наблюдения среднее расстояние от шейки имплантата до вестибулярной стенки составило 2,60 ± 0,06 мм, а от тела имплантата — 2,23 ± 0,15 мм. К 6-му месяцу отмечалось незначительное уменьшение этих показателей: 2,53 ± 0,12 мм для шейки и 2,21 ± 0,11 мм для тела имплантата. На 12-месячном сроке значения продолжили плавно снижаться: 2,50 ± 0,15 мм для шейки и 2,19 ± 0,09 мм для тела имплантата. За сроки наблюдения в 4, 6, 12 месяцев статистически значимого различия не выявлено (для расстояния между шейкой имплантата и вестибулярной стенкой р = 0,088, для расстояния между телом имплантата и вестибулярной стенкой р = 0,758).

Результаты измерения расстояний между имплантатами и вестибулярной стенкой у пациентов III группы с дефектом более 1/3 длины лунки показывают отчетливую динамику изменений (табл. 4). Через 4 месяца после операции среднее расстояние от шейки имплантата до костной стенки составляло 2,58 ± 0,06 мм, а от тела имплантата — 2,63 ± 0,15 мм. К 6-му месяцу наблюдения эти показатели незначительно уменьшились до 2,56 ± 0,12 и 2,61 ± 0,11 мм соответственно. Наиболее выраженные изменения произошли к 12-му месяцу, когда расстояние от шейки сократилось до 2,48 ± 0,15 мм, а от тела имплантата — до 2,49 ± 0,09 мм.

Установлено, что в контрольной группе наблюдается снижение толщины слизистой оболочки с 1,41 до 1,10 мм через четыре месяца после операции. Аналогично, ширина альвеолярного гребня также показала уменьшение, начав с 6,16 мм и уменьшившись до 4,34 мм. Глубина преддверия полости рта снизилась с 6,4 до 4,8 мм, что указывает на значительные изменения в состоянии тканей в послеоперационный период.

Дополнительные результаты исследования

В ходе проведения исследования не получены.

ОБСУЖДЕНИЕ

Резюме основного результата исследования

Наиболее благоприятное состояние слизистой оболочки до начала лечения отмечалось у пациентов первой группы 1,35 ± 0,11 мм (р < 0,001). В первой группе зафиксировано существенное уменьшение ширины альвеолярного отростка — на 7,0 % (p < 0,001). В контрольной IV группе наблюдалось сокращение ширины альвеолярного гребня на 29,5 %.

Самые благоприятные начальные клинические параметры были зафиксированы у участников первой группы — это касалось ширины альвеолярного отростка (9,80 ± 0,13 мм), исходные клинические показатели у пациентов второй (толщина слизистой 1,12 ± 0,08 мм; ширина альвеолярного отростка 7,16 ± 0,08 мм) и третьей групп (толщина слизистой 1,12 ± 0,08 мм; ширина альвеолярного отростка 6,16 ± 0,08 мм) по обоим указанным параметрам были изначально менее оптимальными, чем в первой группе. При этом при анализе данных через 12 месяцев после проведения дентальной имплантации II группа продемонстрировала наиболее выраженные положительные изменения: толщина слизистой оболочки увеличилась на +65,2 %, а ширина альвеолярного гребня — на +8,9 %, что свидетельствует об эффективности проведенной костной пластики при изначально неблагоприятных клинических параметрах.

Ограничения исследования

В качестве ограничений в данном исследовании выделены пациенты при одномоментной имплантации с альвеолярной лункой костной ткани после удаления зуба с отсутствие вестибулярной стенки до ½.

Результаты настоящего исследования были получены за небольшой временной период (1, 4, 6 и 12 месяцев), что требует более длительного динамического наблюдения.

Интерпретация результатов исследования

Установка зубного имплантата представляет собой действенный способ воссоздания зубного ряда, позволяющий ускорить процесс лечения и уменьшить потерю костной ткани. Тем не менее [1][3] успешность этого способа обусловлена внимательным планированием и принятием во внимание индивидуальных анатомических особенностей пациента [23].

Состояние вестибулярной стенки альвеолы, подвергающейся интенсивной резорбции после удаления зуба, играет важную роль в прогнозировании успешности немедленной имплантации зубов. Этот процесс может вызвать существенную утрату костной ткани, что, в свою очередь, затруднит установку дентального имплантанта [24].

В представленной работе изучено изменение состояния слизистой, альвеолярного отростка и других важных клинических характеристик у пациентов, перенесших хирургическое лечение с использованием разработанных методов. Полученные данные сопоставлялись с показателями группы контроля, что позволило провести сравнительный анализ результатов, которые согласуются с полученными данными других исследований [14][15].

При планировании дентальной имплантации важно оценивать состояние костных и мягких тканей, применять передовые методы обследования и предложенные хирургические методы, а также обеспечивать качественный послеоперационный уход за имплантатом. Лишь при соблюдении этих условий возможно достижение наилучшего эстетического и функционального результата, а также обеспечение продолжительного успеха лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сравнительный анализ показателей в разных группах выявил, что пациенты группы I, имевшей наилучшие исходные клинические условия, продемонстрировали наибольшее относительное увеличение толщины слизистой оболочки и ширины альвеолярного гребня к концу наблюдения. Группа II, изначально имевшая более низкие параметры по сравнению с группой I, продемонстрировала наиболее выраженные положительные изменения, что подтверждает высокую эффективность проведенной костной пластики. В группе III изменения были менее значительными, что объясняется более сложными исходными клиническими условиями.

Результаты демонстрируют, что исходные клинические условия пациентов существенно влияют на результаты послеоперационного периода, что подчеркивает необходимость комплексной оценки состояния тканей на этапе планирования лечения, но применение в клинической практике предложенного метода позволяет добиться относительного увеличения толщины слизистой оболочки и ширины альвеолярного гребня к концу срока наблюдения вне зависимости от первичной клинической ситуации.

1. Патент № 2845321 C1 Российская Федерация, МПК A61C 8/00, A61B 17/00. Способ одномоментной дентальной имплантации с профилактикой дефицита прикрепленной десны и рубцовых деформаций: заявл. 16.04.2025, опубл. 15.08.2025 / Ф. Ф. Лосев, Т. В. Брайловская, А. З. Абаев, С. С. Троицкий; заявитель федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. EDN: AXZWME

2. Патент № 2845322 C1 Российская Федерация, МПК A61C 8/00, A61B 17/00. Способ одномоментной дентальной имплантации: заявл. 25.03.2025, опубл. 15.08.2025 / Ф. Ф. Лосев, Т. В. Брайловская, А. З. Абаев, С. С. Троицкий; заявитель федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский центр «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. EDN: XTVLRF

Список литературы

1. Лосев Ф.Ф., Брайловская Т.В., Абаев А.З., Троицкий С.С. Современные аспекты одномоментной дентальной имплантации в эстетической зоне верхней челюсти при атрофии альвеолярной кости. Стоматология. 2025;104(4):112–115. https://doi.org/10.17116/stomat2025104041112

2. Громов А.Л., Щенин А.В., Фомичев И.В., Никонов Д.В. Сравнительный анализ результатов одномоментной и отсроченной дентальной имплантации. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и Технические Науки. 2024;12:193–195. https://doi.org/10.37882/2223-2966.2024.12.13

3. Guillou E, Lerhe B, Gemmi T, Khenissa N, Latrèche S, Loridon G. Simultaneous sinus elevation and immediate implant placement without biomaterial: A technical note. J Stomatol Oral Maxillofac Surg. 2024;125(2):101677. https://doi.org/10.1016/j.jormas.2023.101677

4. Potapchuk A, Onipko Y, Almashi V, Rak Y, Hegedűs C, Kryvanych V, Sheveria S. Evaluation of dynamic changes in the microcirculation of the mucosa in the zone of dental implantation with immediate intraoperative load. Wiad Lek. 2023;76(9):1897–1905. https://doi.org/10.36740/WLek202309101

5. Ryu DS, Lee JK, Um HS, Lee JB. Comparative Analysis of Survival Rate and Marginal Bone Loss of Dental Implants with One- or Two-Stage Maxillary Sinus Augmentation by Lateral Window Approach: 5-Year Retrospective Study. Int J Oral Maxillofac Implants. 2025;40(2):197– 206. https://doi.org/10.11607/jomi.11004. PMID: 40198091.

6. Suárez-López Del Amo F, Lin GH, Monje A, Galindo-Moreno P, Wang HL. Influence of Soft Tissue Thickness on Peri-Implant Marginal Bone Loss: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Periodontol. 2016;87(6):690–699. https://doi.org/10.11607/10.1902/jop.2016.150571

7. Zhao B, Xu H, Wang W, Li X. Single Immediate Implant Placement into Anterior Maxillary Sockets with Facial Bone Defects: A 5-Year Retrospective Study. Int J Oral Maxillofac Implants. 2023;38(2):374– 380. https://doi.org/10.11607/10.11607/jomi.10160

8. Yin XJ, Wei BY, Ke XP, Zhang T, Jiang MY, Luo XY, Sun HQ. Correlation between clinical parameters of crown and gingival morphology of anterior teeth and periodontal biotypes. BMC Oral Health. 2020;20(1):59. https://doi.org/10.11607/10.1186/s12903-020-1040-x

9. Nunes LS, Bornstein MM, Sendi P, Buser D. Anatomical characteristics and dimensions of edentulous sites in the posterior maxillae of patients referred for implant therapy. Int J Periodontics Restorative Dent. 2013;33(3):337–345. https://doi.org/10.11607/10.11607/prd.1475

10. Palomino-Zorrilla JJ, Córdova-Limaylla NE, Rosas-Díaz JC, Cayo-Rojas CF, Cervantes-Ganoza LA, Guerrero ME. Jawbone quality classification in dental implant planning and placement studies. A scoping review. J Int Soc Prev Community Dent. 2024;14(2):89–97. https://doi.org/10.4103/jispcd.JISPCD_4_22

11. Albeshri S, Greenstein G. Significance of Facial Bone Thickness After Dental Implantations in Healed Ridges: A Literature Review. Compend Contin Educ Dent. 2021;42(9):528–535

12. Chen ST, Buser D. Esthetic outcomes following immediate and early implant placement in the anterior maxilla--a systematic review. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014;29 Suppl:186–215. https://doi.org/10.11607/10.11607/jomi.2014suppl.g3.3

13. Weigl P, Strangio A. The impact of immediately placed and restored single-tooth implants on hard and soft tissues in the anterior maxilla. Eur J Oral Implantol. 2016;9 Suppl 1:S89–106

14. Cosyn J, Hooghe N, De Bruyn H. A systematic review on the frequency of advanced recession following single immediate implant treatment. J Clin Periodontol. 2012;39(6):582–589. https://doi.org/10.11607/10.1111/j.1600-051X.2012.01888.x

15. Goteiner D, Levy R, Jiang S, Goldman M, Singer SR. Long-term CBCT evaluation of bone volume stability post dental implant placement: 1. Exploring sex as a risk factor. Quintessence Int. 2025;56(7):538–547. https://doi.org/10.3290/j.qi.b6336017

16. Gaddale R, Chowdhary R, Mishra SK, Sagar K. Soft and hard tissue changes following immediate implant placement and immediate loading in aesthetic zone-a systematic review and meta-analysis. Evid Based Dent. 2025;26(2):109–110. https://doi.org/10.1038/s41432-024-01091-7

17. Raghoebar GM, Korfage A, Meijer HJA, Gareb B, Vissink A, Delli K. Linear and profilometric changes of the mucosa following soft tissue augmentation in the zone of aesthetic priority: A systematic review and meta-analysis. Clin Oral Implants Res. 2021;32 Suppl 21:138–156. https://doi.org/10.1111/clr.13759

18. Дьячкова Е.Ю., Тарасенко С.В., Судьев С.А., Иванов С.С., Кузнецов А.И., Атеф С.А., Бекасов И.С. Усовершенствования протокола операции одномоментной дентальной имплантации пациентов при потере зубов. Проблемы стоматологии. 2023;18(4):73–79. http://dx.doi.org/10.18481/2077-7566-2022-18-4-73-79

19. Merli M, Merli M, Pagliaro U, Fratini A, Lo Russo L, Nieri M. The Multilayer GBR Technique: An Alternative Approach for One-Stage Transmucosal Implant Placement in the Presence of Horizontal Defects. A Case Series. Int J Periodontics Restorative Dent. 2022;42(4):e113– e120. https://doi.org/10.11607/prd.6084

20. Bornstein MM, Al-Nawas B, Kuchler U, Tahmaseb A. Consensus statements and recommended clinical procedures regarding contemporary surgical and radiographic techniques in implant dentistry. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014;29 Suppl:78–82. https://doi.org/10.11607/jomi.2013.g1

21. Cooper LF, Pin-Harry OC. “Rules of Six”—diagnostic and therapeutic guidelines for single-tooth implant success. Compend Contin Educ Dent. 2013;34(2):94–98, 100–101; quiz 102, 117.

22. Mello CC, Lemos CAA, Verri FR, Dos Santos DM, Goiato MC, Pellizzer EP. Immediate implant placement into fresh extraction sockets versus delayed implants into healed sockets: A systematic review and meta-analysis. Int J Oral Maxillofac Surg. 2017;46(9):1162-1177. https://doi.org/10.1016/j.ijom.2017.03.016

23. Kageyama I, Maeda S, Takezawa K. Importance of anatomy in dental implant surgery. J Oral Biosci. 2021;63(2):142–152. https://doi.org/10.1016/j.job.2021.01.002

24. Леонова Л.Е., Павлова Г.А., Попов А.В. Степень атрофии вестибулярной пластинки альвеолы на ранних и поздних сроках после удаления зубов. Пермский медицинский журнал. 2015;32(5):52–56. https://doi.org/10.17816/pmj32552-56

Об авторах

Ф. Ф. ЛосевРоссия

Лосев Федор Федорович — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, директор; заведующий кафедрой стоматологии Института стоматологии им. Е.В. Боровского

ул. Тимура Фрунзе, д. 16, г. Москва, 119021

ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, г. Москва, 119048

Т. В. Брайловская

Россия

Брайловская Татьяна Владиславовна* — доктор медицинских наук, профессор, врач — стоматолог-хирург отделения клинической и экспериментальной имплантологии; профессор кафедры стоматологии Института стоматологии им. Е.В. Боровского

ул. Тимура Фрунзе, д. 16, г. Москва, 119021

ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2, г. Москва, 119048

А. З. Абаев

Россия

Абаев Алан Зоинбекович — аспирант, врач — стоматолог-хирург междисциплинарного многопрофильного стоматологического отделения

ул. Тимура Фрунзе, д. 16, г. Москва, 119021

С. С. Троицкий

Россия

Троицкий Сергей Сергеевич — врач-ординатор междисциплинарного многопрофильного стоматологического отделения

ул. Тимура Фрунзе, д. 16, г. Москва, 119021

Рецензия

Для цитирования:

Лосев Ф.Ф., Брайловская Т.В., Абаев А.З., Троицкий С.С. Совершенствование метода одномоментной дентальной имплантации в эстетической зоне верхней челюсти при атрофии альвеолярной кости: стратифицированное клиническое исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2025;32(5):32-46. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-5-32-46

For citation:

Losev F.F., Brailovskaya T.V., Abaev A.Z., Troitsky S.S. Refinement of the immediate dental implantation method in the maxillary aesthetic zone in cases of alveolar bone atrophy: A stratified clinical study. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2025;32(5):32-46. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-5-32-46