Перейти к:

Исследование прочностных свойств вращающихся никель-титановых эндодонтических инструментов на основании устойчивости к циклической усталости: нерандомизированное экспериментальное исследование

https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-5-47-63

Аннотация

Введение. Основная проблема при принятии решения клинициста состоит в том, какой никель-титановый инструмент использовать в каждом конкретном клиническом случае. Часто это происходит от незнания, на что обращать внимание. Несмотря на всю информацию, существующую в литературе, трудно найти алгоритм принятия решения, хотя известно, что при диагностике анатомо-топографических особенностей корневых каналов зуба при эндодонтическом лечении нужно обращать внимание на угол изгиба и радиус кривизны корневого канала.

Цель исследования: изучение прочностных свойств вращающихся никель-титановых эндодонтических инструментов путем проведения сравнительного экспериментального исследования стойкости к циклической усталости.

Методы. Нерандомизированное экспериментальное исследование проведено с использованием двух систем вращающихся никель-титановых инструментов: PM-файл («Русмед», Россия) и ProTaper Universal (Dentsply Sirona, США). Методом трехмерного моделирования в программе Fusion 360 (Аutodesk, США) спроектированы фантомы корневых каналов, представляющие собой блоки с рядом из 5 каналов для каждого размера инструментов, имитирующие угол изгиба корневого канала 45°, радиус кривизны 5 мм, с изменением конусности для каждого конкретного инструмента с учетом коэффициента увеличения 1,05. За диаметры кончиков для каждого инструмента принимались величины: S1 = 0,17 мм, S2 = 0,2 мм, F1 = 0,2 мм, F2 = 0,25 мм, F3 = 0,3 мм. Блоки с индивидуальными размерами инструментов изготавливали из металла путем селективного лазерного спекания. Блоки фиксировали к жесткому полотну и вводили через устья каналов на всю длину исследуемые эндодонтические инструменты. Вращение производилось эндомотором с постоянной скоростью 350 об/мин, торком 2,0 Н/см. Проводилось измерение количества циклов работы инструментов до поломки с фиксацией времени наступления перелома инструмента. Далее осуществлялось изучение износа поверхности отломков инструментов с использованием растрового электронного микроскопа JEOL JSM-7500F (Tokyo Boeki, Япония). Базу первичных данных создавали в программе Excel 2016 (Microsoft Corporation, США). Проверку гипотез и сравнение выборок проводили с использованием программного обеспечения с открытым исходным кодом JASP 0.19.1 (JASP, Нидерланды). В процессе статистической обработки данных применяли параметрические критерии (критерий Стьюдента для независимых выборок) значимыми статистические различия принимали при уровне р ≤ 0,05.

Результаты. Для системы РМ-файл инструмент S1 показал среднее количество циклов вращения 292,00 ± 38,45 при минимальном значении 227 циклов и максимальном 340 циклов. Инструмент S2 продемонстрировал более высокие показатели со средним значением 345,00 ± 62,72 цикла, варьируя от 266 до 438 циклов. Инструмент F1 имел среднюю стойкость 256,00 ± 31,92 цикла с разбросом от 188 до 291 цикла. Наименьшие показатели среди инструментов РМ-файл были зафиксированы у F2 (111,00 ± 48,34 цикла, диапазон 40–184) и F3 (82,00 ± 26,55 цикла, диапазон 43–130). В системе Protaper Universal инструмент S1 показал наилучшие результаты со средним значением 395,00 ± 38,12 цикла при минимальном показателе 306 циклов и максимальном 450 циклов. Инструмент S2 этой системы имел среднюю стойкость 170,00 ± 21,55 цикла с разбросом от 144 до 202 циклов. Инструменты F-серии Protaper Universal продемонстрировали относительно низкие показатели: F1–72,00 ± 10,75 цикла (58–91), F2–86,00 ± 22,06 цикла (60–120), F3–79,00 ± 26,33 цикла (38–116).

Заключение. Полученные данные убедительно свидетельствуют о преимуществе системы РМ-файл перед ProTaper Universal по показателям стойкости к циклической усталости. Данная система может успешно применяться для обработки сложных корневых каналов, включая случаи выраженной кривизны. Ключевое значение при этом имеет: использование инструментов в пределах установленного производителем ресурса, поддержание оптимальной скорости вращения, обеспечение достаточной ирригации и контроль прилагаемого усилия.

Ключевые слова

Для цитирования:

Адамчик А.А., Дорогань В.В., Таиров В.В., Быкова Н.И., Запорожская‑Абрамова Е.С., Стамов Д.А. Исследование прочностных свойств вращающихся никель-титановых эндодонтических инструментов на основании устойчивости к циклической усталости: нерандомизированное экспериментальное исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2025;32(5):47-63. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-5-47-63

For citation:

Adamchik A.A., Dorogan V.V., Tairov V.V., Bykova N.I., Zaporozhskaya-Abramova E.S., Stamov D.A. Strength properties of rotating nickel-titanium endodontic instruments in terms of resistance to cyclic fatigue: A nonrandomized experimental study. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2025;32(5):47-63. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-5-47-63

ВВЕДЕНИЕ

Внедрение вращающихся никель-титановых (Ni-Ti) инструментов ознаменовало революцию в эндодонтической практике. Благодаря своей гибкости и прочности никель-титановые сплавы позволяют инструментам адаптироваться к сложной анатомии корневых каналов, включая искривления и разветвления, что ранее было труднодостижимо при использовании ручных инструментов из нержавеющей стали. Это, в свою очередь, повышает эффективность очистки и формирования корневого канала, что является ключевым фактором успешного эндодонтического лечения [1]. Уникальная комбинация свойств позволяет вращающимся Ni-Ti инструментам адаптироваться к сложной анатомии корневых каналов, минимизируя риск образования ступенек, перфораций и других ятрогенных ошибок. Гибкость сплава обеспечивает деликатное снятие дентина, сохраняя при этом целостность структуры зуба [2].

Ключевое значение в определении механических характеристик вращающихся инструментов из никель-титанового сплава отводится двум специфическим свойствам. Эффект памяти формы, первое из рассматриваемых свойств, обеспечивает способность Ni-Ti инструментов восстанавливать заданную конфигурацию после деформации при нагреве. Данное явление обусловлено термоиндуцированным фазовым переходом между мартенситной (низкотемпературной) и аустенитной (высокотемпературной) кристаллическими фазами. Сверхэластичность, второе важное свойство, позволяет никель-титановым сплавам претерпевать значительные обратимые деформации (до 8 %) под воздействием механической нагрузки. Это обусловлено образованием так называемого мартенсита, индуцированного напряжением [3–7]. Клиническое значение эффекта памяти формы заключается в возможности предварительного изгиба Ni-Ti инструментов для облегчения доступа к искривленным корневым каналам. После введения и нагрева до температуры тела инструмент восстанавливает свою первоначальную форму, обеспечивая эффективную обработку канала. Сверхэластичность, в свою очередь, обеспечивает гибкость инструмента, позволяя ему адаптироваться к сложной анатомии корневого канала и снижая риск образования ступенек, перфораций и поломок инструмента [8–12].

Механические свойства Ni-Ti-сплавов существенно зависят от химического состава (соотношения Ni и Ti), термической обработки и технологических процессов изготовления. Небольшие изменения в составе могут значительно влиять на температуру фазового перехода и механические характеристики. Контроль этих параметров имеет решающее значение для оптимизации производительности и долговечности вращающихся Ni-Ti инструментов [13][14]. Дальнейшие исследования направлены на разработку новых типов Ni-Ti-сплавов с улучшенными механическими свойствами, а также на оптимизацию дизайна инструментов и режимов их использования. Применение методов поверхностной обработки, таких как азотирование и оксидирование, также рассматривается для повышения износостойкости и снижения риска поломки Ni-Ti инструментов [15].

Термически обработанные сплавы никель-титановых эндодонтических инструментов характеризуются более высоким содержанием мартенситной фазы, которая более эластична и устойчива к усталостным нагрузкам, чем аустенитная фаза. Термически обработанный Ni-Ti-сплав сплав M-Wire (Martensite Wire) обладает большей гибкостью, большей устойчивостью к циклической усталости и лучшими механическими свойствами по сравнению с обычными Ni-Ti-сплавами. Сплав CM-WIRE (control memory-wire) легко деформируется при механическом воздействии, но восстанавливает свою первоначальную форму после нагревания в автоклаве, вплоть до того момента, когда происходит обратная деформация, при которой форма будет продолжать деформироваться после стерилизации, что является признаком того, что она не пригодна для повторного использования. Таким образом, было обнаружено, что инструменты из сплава CM-Wire обладают большей гибкостью и устойчивостью к циклической усталости, чем обычные инструменты из сплава M-Wire и Ni-Ti-файлы [16][17].

Отличительный цвет Ni-Ti-файлов, синий или золотой, обусловлен тем фактом, что после термической обработки сплава на поверхности инструмента остается слой оксида титана. Толщина этого слоя в синем сплаве составляет 60–80 нм, в то время как в золотом сплаве она составляет 100–140 нм. Эти инструменты также обладают контролируемой памятью и могут деформироваться. Основное различие между файлами из сплава CM-Wire и инструментами с термообработкой синего и золотого цветов заключается в том, что эти инструменты подвергаются механической обработке перед термообработкой. Все золотые и синие термообработанные инструменты продемонстрировали большую гибкость и усталостную стойкость по сравнению с обычными сплавами Ni-Ti и M-Wire. Однако по сравнению со сплавами, контролирующими память материала, такими как CM-Wire, стойкость последних к циклической усталости выше [17].

Один из видов Ni-Ti-файлов — Hyflex-инструменты EDM (Coltene/Whaledent, Альтштеттен, Швейцария), они изготавливаются из CM-Wire сплава с использованием технологии электроэрозионной обработки (EDM). EDM — это процесс термической эрозии, используемый с электропроводящими материалами, в результате которого поверхность инструмента приобретает форму кратера. HyFlex EDM обладает значительно более высокой усталостной стойкостью по сравнению с обычными Ni-Ti-фалами Hyflex CM, M-Wire и обычными Ni-Ti-файлами, в то время как его гибкость остается такой же, как у инструментов из CM-Wire-сплава [16][17]. Компания FKG Dentaire представила инновационный сплав Ni-Ti для эндодонтических инструментов, MaxWire (Martensite-Austenite-electropolish-fileX), прошедший термомеханическую обработку. Этот запатентованный сплав, используемый в производстве XP-endo Shaper и XP-endo Finisher, характеризуется сочетанием эффекта памяти формы и сверхэластичности, что делает его уникальным для клинического применения в эндодонтии [18].

Основная проблема при принятии решения у клинициста в том, какой никель-титановый инструмент использовать в каждом конкретном клиническом случае. Часто это происходит из-за незнания, на что обращать внимание. Несмотря на всю информацию, существующую в литературе, трудно найти алгоритм принятия решения, хотя известно, что при диагностике анатомо-топографических особенностей корневых каналов зуба при эндодонтическом лечении нужно обращать внимание на угол изгиба корневого канала и радиус кривизны корневого канала [19–21].

Несмотря на уникальные свойства, Ni-Ti инструменты подвержены циклической усталости и торсионной перегрузке, что может привести к их поломке в корневом канале. Циклическая усталость возникает в результате многократных циклов нагрузки и разгрузки при изгибе инструмента, а торсионная перегрузка — при превышении предела прочности на кручение. Понимание этих механизмов поломки необходимо для разработки стратегий предотвращения и повышения безопасности использования Ni-Ti инструментов [22–24].

Цель исследования — изучение прочностных свойств, вращающихся никель-титановых эндодонтических инструментов путем проведения сравнительного экспериментального исследования стойкости к циклической усталости.

МЕТОДЫ

Дизайн исследования

Нерандомизированное экспериментальное исследование проведено с использованием двух систем никель-титановых вращающихся инструментов системы PM-файл («Русмед», Россия), Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/15976 от 13.12.2021, и ProTaper Universal (Dentsply Sirona, США), регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2015/2616 от 28.04.2015.

Критерии соответствия

Инструменты находились в заводской упаковке, не вскрыты, ранее не использовались и не подвергались автоклавированию. Имеют регистрационные удостоверения на медицинские изделия. Обеспечивают проведение всех этапов механической обработки каналов корней зубов. Материал инструментов: никель-титановый сплав. Использовались в работе с эндомотором. Критерии невключения и исключения испытуемых инструментов не предусмотрен методологией исследования.

Условия проведения

Экспериментальный стенд был подготовлен на базе структурного подразделения — кафедры терапевтической стоматологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России). Электронно-микроскопическое исследование осуществлено на базе научно-образовательного центра «Диагностика структуры и свойств наноматериалов» Центра коллективного пользования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный университет».

Продолжительность исследования

Эксперимент проводился с декабря 2023 по март 2024 года. Подготовка экспериментального стенда к работе и его ввод в эксплуатацию были осуществлены в течение двух месяцев. Экспериментальное исследование с интерпретацией данных заняло 1 месяц.

Алгоритм методологии эксперимента

В программе для 3D-моделирования Fusion 360 (Аutodesk, США) проектировали фантом каналов протяженностью 16 мм каждый, следующей с углом изгиба 45, радиусом кривизны 5. Проектирование проводили следующим образом: строили кривые, имитирующие траекторию корневых каналов с учетом угла и радиуса кривизны имитируемого корневого канала зуба; для имитации конусной формы с сохранением планируемой траектории инструмента кривым придавали диаметр и конусность, соответствующие планируемым к апробации инструментам, с коэффициентом увеличения 1,05 мм, это производилось при помощи встроенной функции “sweep”. Размеры, а именно диаметр кончика и конусность инструментов на каждом миллиметре, были получены путем изучения документации («Выписка из технической документации на медицинское изделие», “ProTaper Universal System_Brochure_EN”), где были указаны параметры конусности инструментов, а также диаметры их кончиков, и общения с производителями на тему уточнения параметров конусности.

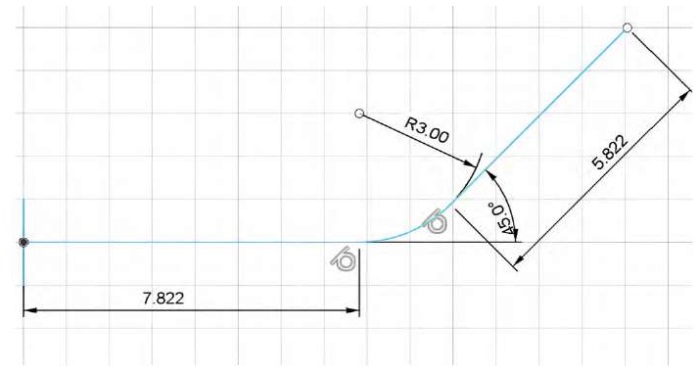

Сначала были спроектированы прямые длиной 16 мм. Им был предан угол 45°, и он был скруглен до обеспечения радиуса кривизны 5 мм, что обеспечивало создание изгиба на расстоянии около 5 мм от кончика и около 7 мм от входного отверстия (рис. 1).

Рис. 1. Чертеж кривой, имитирующей расположение корневого канала

Примечание: рисунок выполнен авторами в программе Fusion 360 (Аutodesk, США).

Fig. 1. Curve pattern simulating the root canal location

Note: The figure was created by the authors using Fusion 360 software (Autodesk, USA).

За диаметры кончиков инструментов системы PM-файл и ProTaper Universal для каждого инструмента принимались величины (мм): S1 = 0,17; S2 = 0,2; F1 = 0,2; F2 = 0,25; F3 = 0,3 (табл. 1, 2).

Таблица 1. Изменения конусности инструментов на каждом миллиметре ProTaper Universal в миллиметрах

Table 1. Changes in instrument taper per millimeter ProTaper Universal, mm

|

Рабочая часть Наименование |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

|

S1 |

0,04 |

0,045 |

0,05 |

0,055 |

0,06 |

0,06 |

0,06 |

0,06 |

0,06 |

0,07 |

0,09 |

0,105 |

0,115 |

0,115 |

|

|

S2 |

0,02 |

0,03 |

0,04 |

0,045 |

0,05 |

0,06 |

0,07 |

0,08 |

0,09 |

0,10 |

0,10 |

0,105 |

0,105 |

0,11 |

|

|

F1 |

0,08 |

0,08 |

0,08 |

0,06 |

0,06 |

0,055 |

0,055 |

0,055 |

0,055 |

0,055 |

0,055 |

0,055 |

0,055 |

0,055 |

|

|

F2 |

0,07 |

0,07 |

0,07 |

0,055 |

0,055 |

0,055 |

0,055 |

0,055 |

0,055 |

0,055 |

0,055 |

0,055 |

0,055 |

0,055 |

|

|

F3 |

0,09 |

0,09 |

0,09 |

0,07 |

0,07 |

0,05 |

0,05 |

0,05 |

0,05 |

0,05 |

0,05 |

0,05 |

0,05 |

0,05 |

Примечание: таблица составлена авторами на основе данных, предоставленных производителем.

Note: The table was compiled by the authors based on data provided by the manufacturer.

Таблица 2. Изменения конусности инструментов PM-файла на каждом миллиметре в процентах

Table 2. Changes in the taper of RM file instruments per millimeter, %

|

Рабочая часть Наименование |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

|

S1 |

3 |

4 |

4 |

5 |

7 |

7 |

8 |

8 |

10 |

12 |

10 |

12 |

8 |

2 |

||

|

S2 |

5 |

6 |

6 |

6 |

7 |

7 |

7 |

7 |

7 |

8 |

8 |

11 |

6 |

2 |

||

|

F1 |

7 |

7 |

6 |

6 |

6 |

6 |

6 |

5 |

5 |

5 |

5 |

5 |

4 |

4 |

||

|

F2 |

8 |

8 |

6 |

6 |

5 |

5 |

5 |

5 |

4 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

||

|

F3 |

9 |

9 |

6 |

6 |

5 |

6 |

5 |

5 |

5 |

4 |

4 |

2 |

2 |

1 |

Примечание: таблица составлена авторами на основе данных, предоставленных производителем.

Note: The table was compiled by the authors based on data provided by the manufacturer.

Далее производились расчеты угла конусности (отрезок в 1 мм представлялся как трапеция, где строили высоту из внешней точки меньшего основания к большему основанию, получая прямоугольный треугольник. Угол определялся тригонометрически. Угол вносился через каждый миллиметр во встроенную функцию “sweep”, что обеспечивало создание конусности будущего канала фантома.

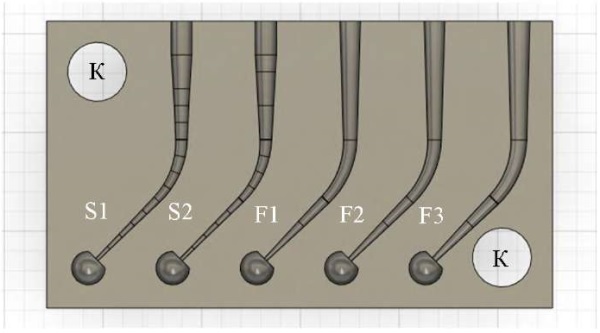

В этой же программе формировали 3D-блок произвольного размера с необходимостью формирования отверстий для винтовой фиксации к твердому полотну диаметром 3,1 мм и полученные изображения каналов переносили в него с условием пересечения устьев и стенки блока, удаляли пересекающиеся части объектов с использованием функций “combine” и “cut”; полученный фантом сохраняли на цифровом носителе в формате.stl, после чего путем селективного лазерного спекания изготовили симуляционный блок из металла, используя.stl-файл (рис. 2).

Рис. 2. Трехмерная модель фантома с направляющими

Примечания: рисунок выполнен авторами в программе Fusion 360 (Аutodesk, США); S1, S2, F1, F2, F3 — наименование инструмента. Сокращение: К — места крепления.

Fig. 2. 3D model of the phantom with guides

Notes: The figure was created by the authors using Fusion 360 (Autodesk, USA); S1, S2, F1, F2, F3 — instrument names. Abbreviation: К — attachment points.

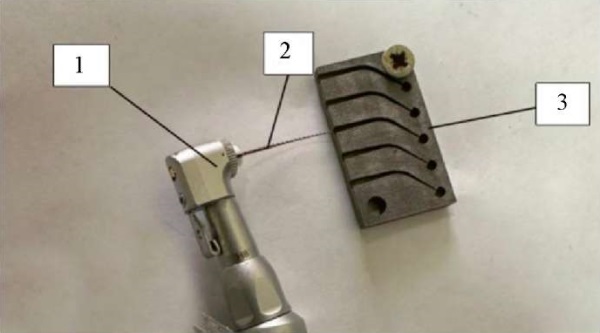

Собран экспериментальный стенд (рис. 3). Фантом фиксировали к жесткому полотну и вводили через устья каналов на всю длину механические никель-титановые эндодонтические инструменты, зафиксированные в эндомотор, вращали каждый из них со скоростью 350 об/мин до наступления перелома и фиксировали время его вращения до наступления перелома, определяли как циклическую прочность. Время вращения определялось с использованием цифрового секундомера, впоследствии для обработки переводили время в количество циклов вращения инструмента. Полученные данные о времени работы заносили в сводную таблицу и подвергали статистическому анализу.

Рис. 3. Экспериментальный стенд: 1 — эндомотор, 2 — никель-титановый вращающийся инструмент, 3 — фантом

Примечание: фотография выполнена авторами.

Fig. 3. Experimental setup: 1 — endomotor, 2 — nickel-titanium rotary instrument, 3 — phantom

Note: The picture was taken by the authors.

Исходы исследования

Основной исход исследования

Основной исход исследования: данные о количестве циклов работы до наступления перелома никель-титановых вращающихся эндодонтических инструментов в канале фантома, моделирующего сильно изогнутый канал по Schneider (угол кривизны) и умеренно изогнутый по Pruett (радиус кривизны). В результате эксперимента наступал перелом инструмента.

Дополнительные исходы исследования

Методом электронной растровой микроскопии осуществить визуализацию износа никель-титановых инструментов.

Анализ в подгруппах

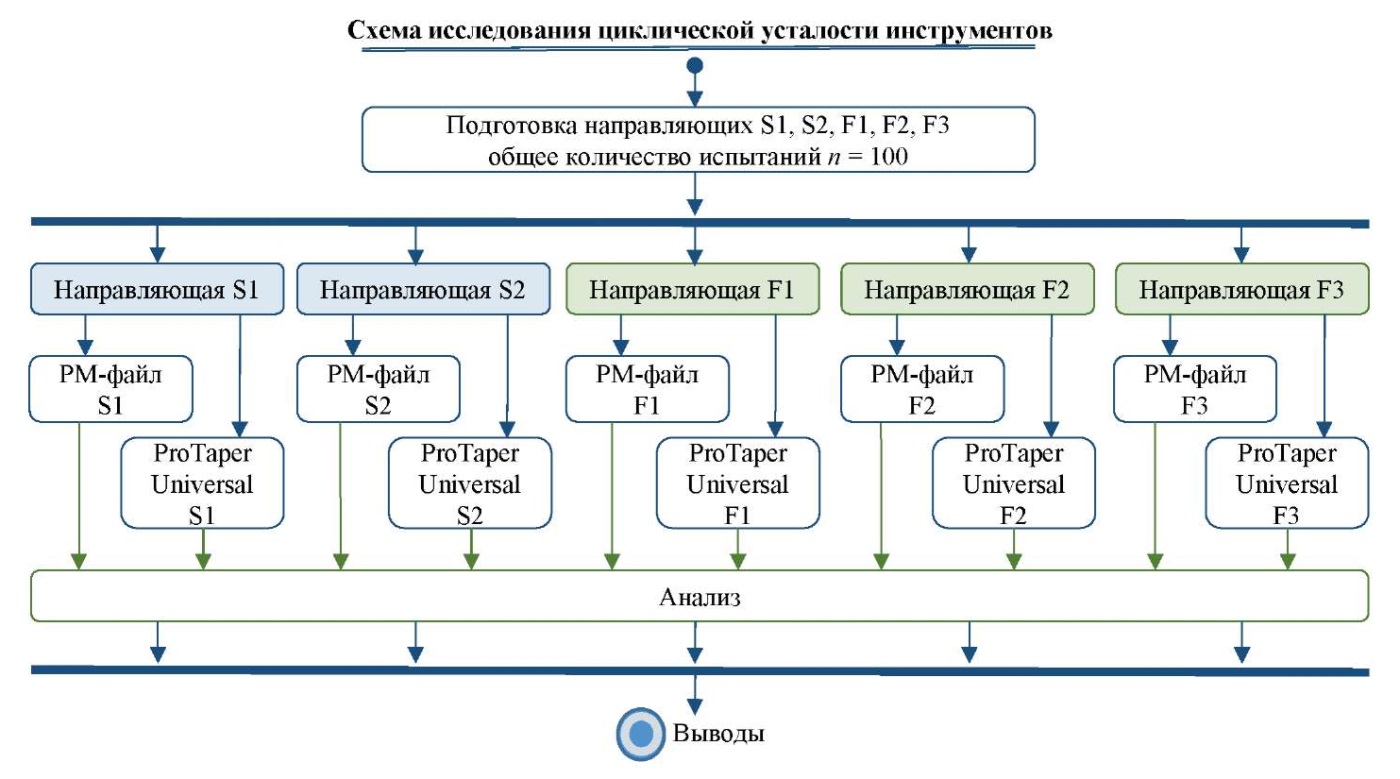

Инструменты двух систем тестировали на экспериментальном стенде в одинаковых условиях (общее количество испытаний n = 100). Инструменты имели схожие маркировки: S1, S2, F1, F2, F3. Таким образом, у нас имелись группы образцов PM-файла и Protaper Universal S1, S2, F1, F2, F3. Разделение в подгруппах производили по двум признакам: маркировки инструмента и по его производителю.

Методы регистрации исходов

При сравнении количества циклов работы до наступления перелома инструментов, изготовленных в двух системах: «Русмед» (PM-файл) и ProTaper Universal, проводили измерение в десяти выборках, по пять выборок для каждой системы инструментов. Каждая выборка количества циклов до перелома состояла из 10 измерений для 5 видов инструментов из-за размеров конусности (S1; S2; F1; F2; F3) для каждой системы из двух систем инструментов. Критерий окончания теста: регистрация перелома инструмента. Регистрацию времени работы инструмента проводили при помощи цифрового секундомера с точностью до 0,1 секунды. Время до наступления перелома переводилось в число циклов вращения инструмента путем умножения на скорость: количество циклов (N) = скорость вращения V (350 об/мин) × время (минуты).

Изучение поверхности отломков инструментов проведено с использованием растрового электронного микроскопа JEOL JSM-7500F (Tokyo Boeki, Япония). Оценивались cтепень сглаживания граней, наличие дефектов (риски, царапины, зоны усталости).

Статистический анализ

Принципы расчета размера выборки

Расчет размера выборки не проводили.

Методы статистического анализа данных

Числовые распределения количества циклов работы инструментов до момента слома для всех десяти выборок проверяли на соответствие нормальному распределению по критериям Колмогорова — Смирнова и Шапиро — Уилка. По всем выборкам нулевая гипотеза соответствия нормальному закону числового распределения не была отклонена (р > 0,05). Исходя из этого описательную статистику представляли в параметрическом виде через математическое ожидание или среднее арифметическое (M) и среднеквадратическое отклонение или стандартное отклонение (SD), вместе (М ± SD).

Так как соответствие распределений выборок нормальному закону установлено для всех выборок, то при сравнении средних значений количества циклов работы инструмента до поломки применяли параметрические методы: критерий Стьюдента для независимых выборок. Статистически значимыми различия принимали при уровне значимости р ≤ 0,05.

Базу первичных данных создавали в программе Excel 2016 (Microsoft Corporation, США). Проверку гипотез и сравнение выборок проводили с использованием программного обеспечения с открытым исходным кодом JASP 0.19.1 (JASP, Нидерланды). Данный выбор был сделан в силу его соответствия принципам прозрачности научных расчетов, поскольку программа использует открытый движок R и рекомендована к применению в качестве надежного инструмента для статистической обработки данных исследований в настоящей области [25][26].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Модели экспериментального исследования

Для объективной оценки циклической стойкости эндодонтических инструментов была разработана стандартизированная экспериментальная модель зубных корневых каналов, имитирующая условия работы исследуемых инструментов различной конусности и двух фирм изготовителей инструментов в искривленном корневом канале. Модель искусственного канала была спроектирована в программе Fusion 360 с заданными параметрами: длина канала равна 16 мм; угол изгиба — 45° (по Schneider); радиус кривизны — 5 мм (умеренный изгиб по Pruett); конусность, соответствующая конусности инструментов в виде S1, S2, F1, F2, F3. Фантом изготовлен методом селективного лазерного спекания (SLM) из металлического сплава Co-Cr, что обеспечило точное соответствие геометрии реальным клиническим условиям. Скорость вращения инструмента в просвете канала фантома 350 об/мин (рекомендованный режим для исследуемых инструментов), фиксация инструмента: жесткое крепление инструмента в эндомоторе, фиксация эндомотора и фантома: жесткое крепление к твердому полотну. Количество проб для каждого вида инструмента n = 100. Блок- схема дизайна исследования представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Блок-схема дизайна исследования

Примечание: рисунок выполнен авторами.

Fig. 4. Block diagram of the study design

Note: The figure was created by the authors.

Основные результаты исследования

В ходе эксперимента были получены данные о стойкости циклической усталости инструментов двух систем (табл. 3).

Таблица 3. Средние значения количества циклов работы инструмента различных систем до поломки (случай)

Table 3. Average cycle numbers of various instrument systems before failure (case)

|

Вид инструмента |

Система РМ-файл |

Система ProTaper Universal |

р |

|

S1 |

292,00 ± 38,45 |

395,00 ± 38,12 |

<0,001 |

|

S2 |

345,00 ± 62,72 |

170,00 ± 21,55 |

<0,001 |

|

F1 |

256,00 ± 31,92 |

72,00 ± 10,75 |

<0,001 |

|

F2 |

111,00 ± 48,34 |

86,00 ± 22,06 |

0,165 |

|

F3 |

82,00 ± 26,55 |

79,00 ± 26,33 |

0,851 |

Примечание: таблица составлена авторами.

Note: The table was compiled by the authors.

Для системы РМ-файл инструмент S1 показал среднее количество циклов вращения 292,00 ± 38,45 при минимальном значении 227 циклов и максимальном 340 циклов. Инструмент S2 продемонстрировал более высокие показатели со средним значением 345,00 ± 62,72 цикла, варьируя от 266 до 438 циклов. Инструмент F1 имел среднюю стойкость 256,00 ± 31,92 цикла с разбросом от 188 до 291 цикла. Наименьшие показатели среди инструментов РМ-файл были зафиксированы у F2 (111,00 ± 48,34 цикла, диапазон 40–184) и F3 (82,00 ± 26,55 цикла, диапазон 43–130).

В системе ProTaper Universal инструмент S1 показал наилучшие результаты со средним значением 395,00 ± 38,12 цикла при минимальном показателе 306 циклов и максимальном 450 циклов. Инструмент S2 этой системы имел среднюю стойкость 170,00 ± 21,55 цикла с разбросом от 144 до 202 циклов. Инструменты F-серии ProTaper Universal продемонстрировали относительно низкие показатели: F1–72,00 ± 10,75 цикла (58–91), F2–86,00 ± 22,06 цикла (60–120), F3–79,00 ± 26,33 цикла (38–116). Для сравнения групп инструментов S1, S2, F1, F2, F3 применялся критерий Cтьюдента (табл. 3).

Статистический анализ выявил значимые различия между системами. Инструмент S1 в исполнении Dentsply Sirona показал достоверные различия в большем числе циклов работы до наступления перелома в эксперименте, чем инструмент в исполнении «Русмед». Инструменты S2, F1 в исполнении «Русмед» показали достоверные различия в большем числе циклов работы до наступления перелома в эксперименте, число которых оказалось больше, чем число циклов работы инструмента в исполнении Dentslpy Sirona.

Достоверных различий в числе циклов работы до наступления перелома среди инструментов F2, F3 не выявлено.

Дополнительные результаты исследования

Результаты микроскопического исследования отломков инструментов представлены на рисунках 5–14.

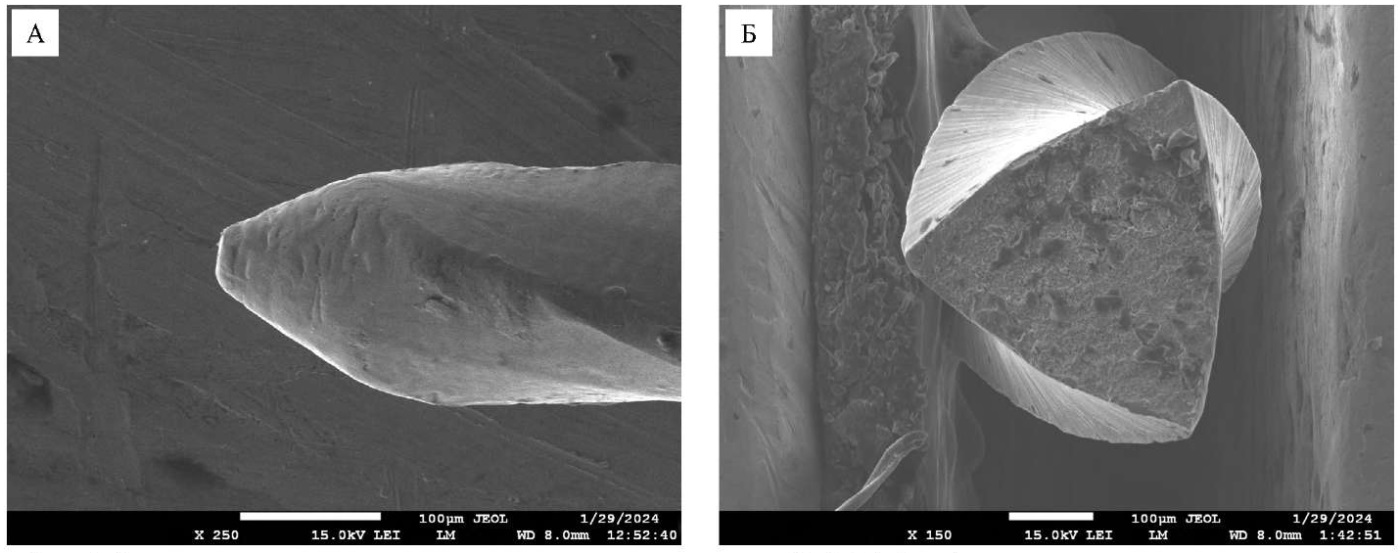

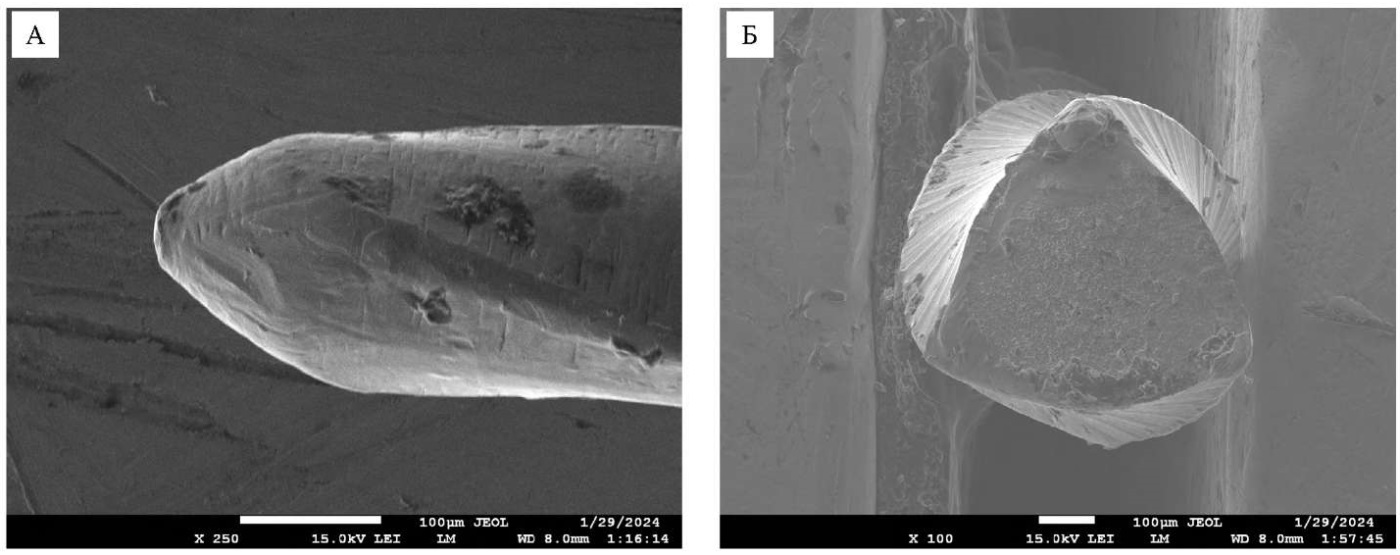

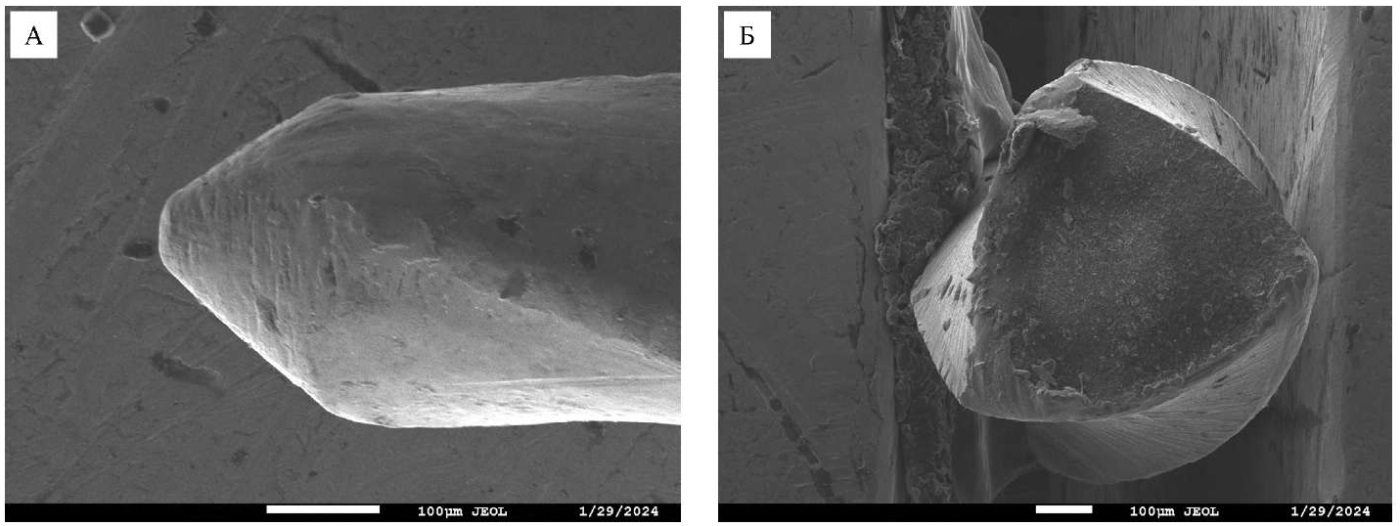

При увеличении в 100 раз путем растровой электронной микроскопии кончика инструмента S1 PM-файл определяются незначительное сглаживание и поперечные риски. Лопасти в области кончика линейно в поперечном направлении значительно сглажены на всю глубину, вплоть до полного сглаживания. На всем протяжении визуально доступного изображения на вершине граней имеется истирание. При увеличении в 250 раз путем растровой электронной микроскопии определяются сглаживание, поперечные глубокие царапины и множество мелких рисок средней глубины. В области перехода кончика в основную часть визуализируется срезание металла с грани с образованием не отделившейся стружки (рис. 5 А).

При увеличении в 150 раз путем растровой электронной микроскопии в поперечном сечении инструмент S1 PM-файл имел треугольное сечение с незначительно выпуклыми сторонами, с вершиной, разделяющейся на 2 равных ската. Визуализировалась поверхность отлома, имевшая две неравномерные зоны (основную массивную и незначительную малую) на верхушке грани. Края среза на трех краях ровные, на малом участке зоны отлома имеется незначительное количество спиралевидно закрученных прикрепленных стружек (рис. 5 Б). Грани инструмента при рассмотрении с торца имеют частые поперечные борозды. При увеличении в 350 раз путем растровой электронной микроскопии инструмента S1 PM-файл основная зона отлома имела неравномерный рельеф и ровный край.

Рис. 5. Электронограмма кончика малого отломка инструмента S1 PM-файл: А — продольное положение, увеличение ×250; Б — поперечный срез, увеличение ×150

Примечание: фотографии выполнены авторами.

Fig. 5. Electron micrograph of the small fragment tip of S1 instrument of the RM file system: A — longitudinal section, magnification ×250; Б — cross section, magnification ×150

Note: The pictures were taken by the authors.

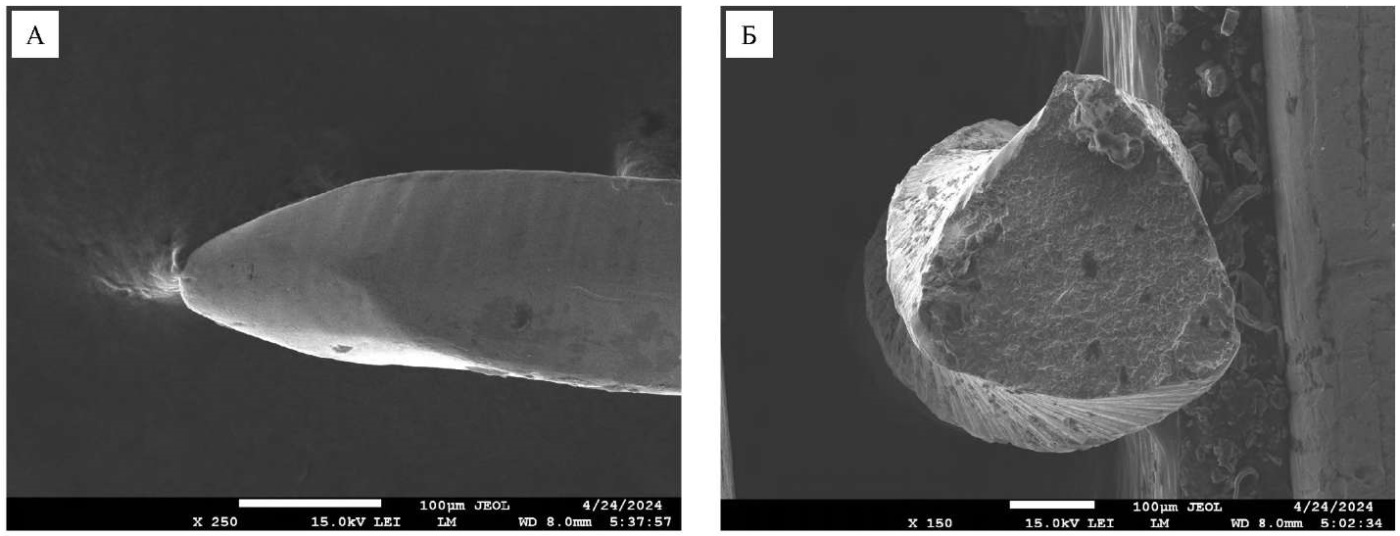

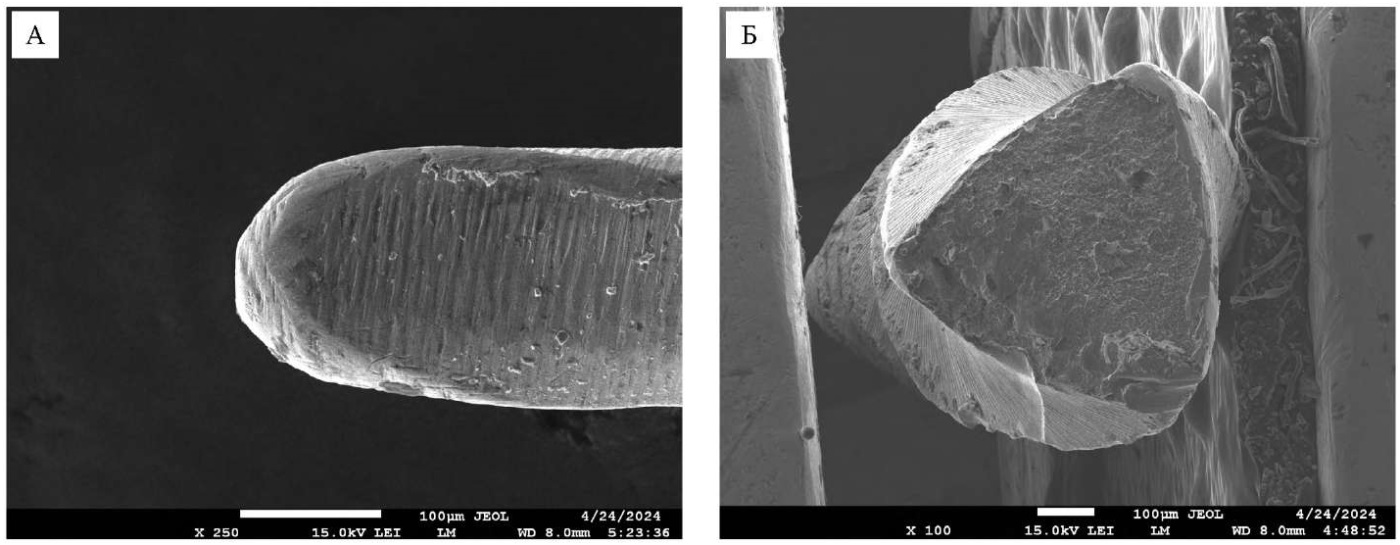

При увеличении в 100 раз путем растровой электронной микроскопии кончика инструмента S1 ProTaper Universal определяется сглаживание граней. Сглаживание равномерное, без рисок. При увеличении в 250 раз путем растровой электронной микроскопии кончик незначительно истерт, переход кончика в основную часть плавный, истертый, определяются риски от первичной заводской шлифовки (рис. 6 А).

При увеличении в 150 раз путем растровой электронной микроскопии в поперечном сечении инструмент S1 ProTaper Universal в поперечном сечении выглядит как треугольник со слегка выпуклыми гранями. Срез ровный с образованием на вершинах граней скоплений метала (рис. 6 Б). При увеличении в 350 раз путем растровой электронной микроскопии инструмента S1 ProTaper Universal основная зона отлома имела неравномерный рельеф и ровный край с незначительным количеством дебриса.

Рис. 6. Электронограмма кончика малого отломка инструмента S1 ProTaper Universal: А — продольное положение, увеличение ×250; Б — поперечный срез, увеличение ×150

Примечание: фотографии выполнены авторами.

Fig. 6. Electron micrograph of the small fragment tip of S1 instrument of ProTaper Universal system: A — longitudinal section, magnification ×250; Б — cross section, magnification ×150

Note: The pictures were taken by the authors.

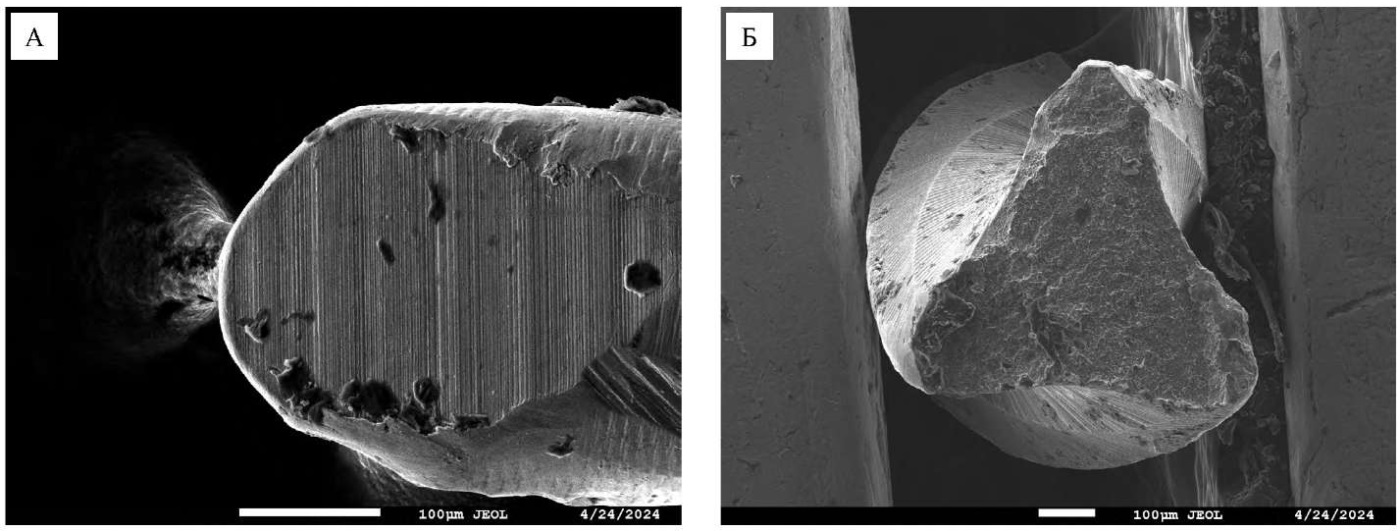

При увеличении в 100 раз путем растровой электронной микроскопии кончика инструмента S2 PM-файл определяется незначительное сглаживание с неглубокими поперечными канавками. В области перехода в основную часть имеется истирание грани инструмента. На лопастях в области кончика загрязнения в виде стружек. При увеличении в 250 раз путем растровой электронной микроскопии определяется сглаживание, в области перехода в основную часть визуализируются поперечные царапины на незначительную глубину, как на гранях, так и на желобе, загрязнение стружками (рис. 7 А).

Рис. 7. Электронограмма кончика малого отломка инструмента S2 РМ-файл: А — продольное положение, увеличение ×250; Б — поперечный срез, увеличение ×150

Примечание: фотографии выполнены авторами.

Fig. 7. Electron micrograph of the small fragment tip of S2 instrument of the RM file system: A — longitudinal section, magnification ×250; Б — cross section, magnification ×150

Note: The pictures were taken by the authors.

При увеличении в 150 раз путем растровой электронной микроскопии поперечное сечение инструмента S2 PM-файл имело форму треугольника с закругленными углами. Поверхность отлома оказалась неравномерной, с малыми зонами вторичного отлома металла на вершинах граней. Края оказались ровными, со значительным образованием свободных и прикрепленных стружек (рис. 6 Б). При увеличении отломка инструмента S2 PM-файл в 350 раз путем растровой электронной микроскопии визуализировался ровный край отлома, область вторичного отлома металла была неравномерной.

При увеличении в 100 раз путем растровой электронной микроскопии кончика инструмента S2 ProTaper Universal кончик затуплен, боковые грани завальцованы, имеют прикрепленные стружки. Определяется значительное коррозионное повреждение поверхности инструмента. При увеличении в 250 раз заметны продольные косые царапины на кончике, сглаживание перехода кончика в основную часть на грань. Значительное загрязнение стружкой (рис. 8 А).

При увеличении в 100 раз путем растровой электронной микроскопии поперечное сечение инструмента S2 ProTaper Universal имеет форму равностороннего треугольника с малозаметной выпуклостью. Поверхность отлома ровная, с формированием значительных участков скола металла (рис. 8 Б). При увеличении в 250 раз очаги скола представляют слоистые разделения метала, имеется умеренное количество дебриса.

Рис. 8. Электронограмма кончика малого отломка инструмента S2 ProTaper Universal: А — продольное положение, увеличение ×250; Б — поперечный срез, увеличение ×100

Примечание: фотографии выполнены авторами.

Fig. 8. Electron micrograph of the small fragment tip of S2 instrument of ProTaper Universal system: A — longitudinal section, magnification ×250; Б — cross section, magnification ×100

Note: The pictures were taken by the authors.

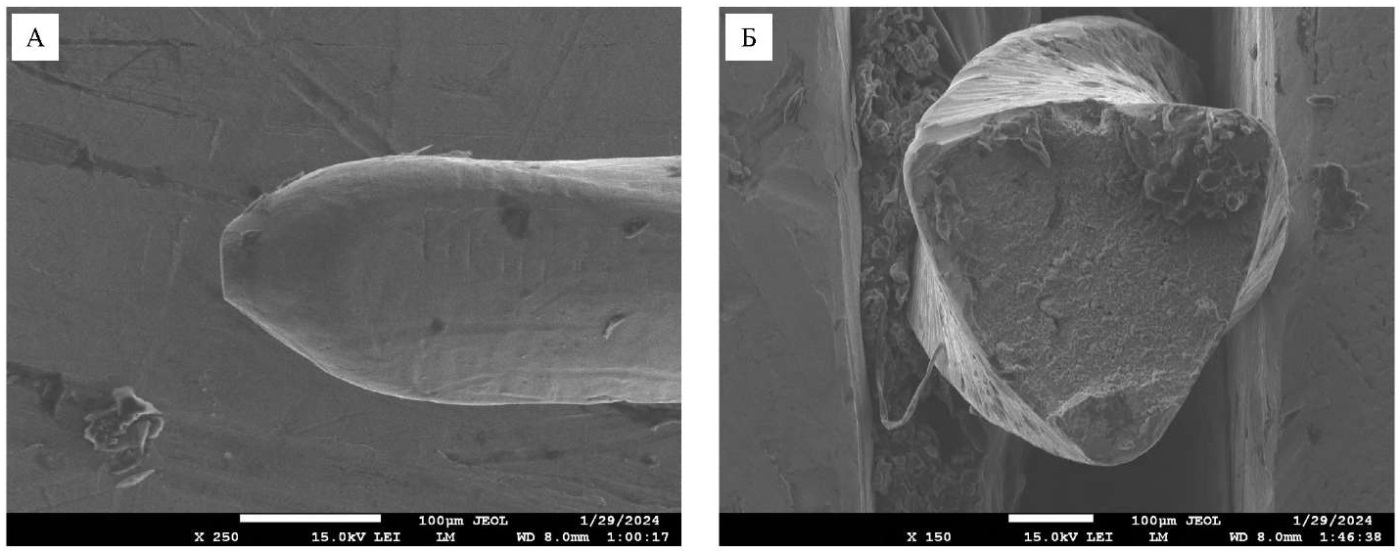

При увеличении в 100 раз путем растровой электронной микроскопии кончика инструмента F1 PM-файл определяется значительное сглаживание. На кончике визуализируются средней глубины косые борозды. На гранях лопастей в области кончика визуализируются поперечные параллельные и точечные участки истирания. При увеличении в 250 раз определяются продольные и косые борозды в разных направлениях, визуализируется неглубокий дефект на вершине. Переход в основную часть оказался незначительно завальцован. Имеются загрязнения в виде мелких стружек и точечные участки истирания (рис. 9 А).

При увеличении в 100 раз путем растровой электронной микроскопии поперечное сечение инструмента F1 PM-файл оказалось треугольным с приподнятыми вершинами его сторон (практически октагон — правильный многоугольник с шестью сторонами). Каждая сторона лопасти имела дополнительную малую лопасть. Скол имел незначительные участки вторичного отлома металла на вершинах лопастей (рис. 9 Б). Края скола инструмента F1 PM-файл при увеличении в 250 раз путем растровой электронной микроскопии оказались неровными, с незначительным образованием прикрепленных стружек. Поверхность была однородная, к верхушке грани след от вторичного дефекта металла с образованием прикрепленного осколка.

Рис. 9. Электронограмма кончика малого отломка инструмента F1 РМ-файл: А — продольное положение, увеличение ×250.; Б — поперечный срез, увеличение ×100

Примечание: фотографии выполнены авторами.

Fig. 9. Electron micrograph of the small fragment tip of F1 instrument of the RM file system: A — longitudinal section, magnification ×250; Б — cross section, magnification ×100

Note: The pictures were taken by the authors.

При увеличении в 100 раз путем растровой электронной микроскопии кончика инструмента F1 ProTaper Universal грани кончика практически не изменены, боковые грани стерты и завальцованы с образованием прикрепленных стружек. При увеличении в 250 раз определяется незначительная исчерченность кончика и завальцовки граней (рис. 10 А).

При увеличении в 100 раз путем растровой электронной микроскопии поперечное сечение инструмента F1 ProTaper Universal имеет форму треугольника с незначительной выпуклостью сторон. На вершинах граней имеется неравномерное распределение осколков метала с преобладанием на одном из них (рис. 10 Б). При увеличении в 250 раз определяется слоистый характер слома на вершинах и равноименный по всей плоскости слома.

Рис. 10. Электронограмма кончика малого отломка инструмента F1 ProTaper Universal: А — продольное положение; увеличение× 250; Б — поперечный срез, увеличение ×100

Примечание: фотографии выполнены авторами.

Fig. 10. Electron micrograph of the small fragment tip of F1 instrument of ProTaper Universal system: A — longitudinal section, magnification ×250; Б — cross section, magnification ×100

Note: The pictures were taken by the authors.

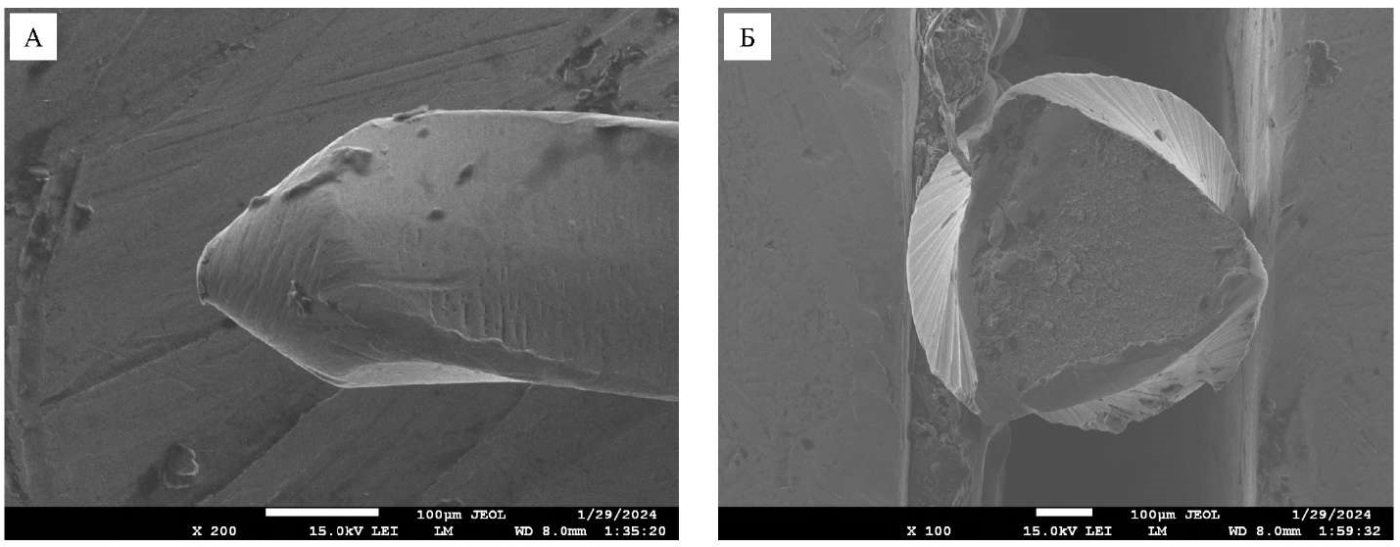

При увеличении в 100 раз путем растровой электронной микроскопии кончика инструмента F2 PM-файл оказалось, что кончик значительно затуплен и завальцован, при переходе с кончика на лопастях визуализируется истирание до их основания, в области кончика определяются продольные борозды незначительной глубины. Грани оказались сглажены и завальцованы с образованием прикрепленных и свободно лежащих стружек. При увеличении в 200 раз путем растровой электронной микроскопии кончик оказался значительно завальцован с потерей формы с образованием прикрепленной стружки, заполирован и имел следы заводской обработки. В области перехода кончика в основную часть визуализируются параллельные продольные неглубокие дефекты на лопасти (рис. 11 А).

При увеличении в 100 раз путем растровой электронной микроскопии поперечное сечение инструмента F2 PM-файл оказалось треугольным с выпуклыми сторонами. Основные лопасти располагались на вершинах равностороннего треугольника. Визуализировался неравномерный скол с формированием обширной основной зоны и незначительной, до 20 % вторичной зоны отлома (рис. 11 Б). При увеличении скола инструмента F2 PM-файл в 250 раз путем растровой электронной микроскопии визуализировались ровные края с образованием прикрепленных стружек.

Рис. 11. Электронограмма кончика малого отломка инструмента F2 РМ-файл: А — продольное положение, увеличение ×200; Б — поперечный срез, увеличение ×100

Примечание: фотографии выполнены авторами.

Fig. 11. Electron micrograph of the small fragment tip of F2 instrument of the RM file system: A — longitudinal section, magnification ×250; Б — cross section, magnification ×100

Note: The pictures were taken by the authors.

При увеличении в 100 раз путем растровой электронной микроскопии кончика инструмента F2 ProTaper Universal кончик без изменений, боковые грани ближе к трети завальцованы со значительным истиранием. При увеличении в 250 раз на кончике следы первичной фрезировки, боковые грани завальцованы, истерты (рис. 12 А).

При увеличении в 100 раз путем растровой электронной микроскопии поперечное сечение инструмента F2 ProTaper Universal имеет форму треугольника с незначительной выпуклостью сторон (рис. 12 Б). Скол равномерный, с преобладанием слоистого скола на одной вершине грани. При увеличении в 250 раз определяется до 5 % зоны вторичного отлома.

Рис. 12. Электронограмма кончика малого отломка инструмента F2 ProTaper Universal: А — продольное положение, увеличение ×250; Б — поперечный срез увеличение ×100

Примечание: фотографии выполнены авторами.

Fig. 12. Electron micrograph of the small fragment tip of F2 instrument of ProTaper Universal system: A — longitudinal section, magnification ×250; Б — cross section, magnification ×100

Note: The pictures were taken by the authors.

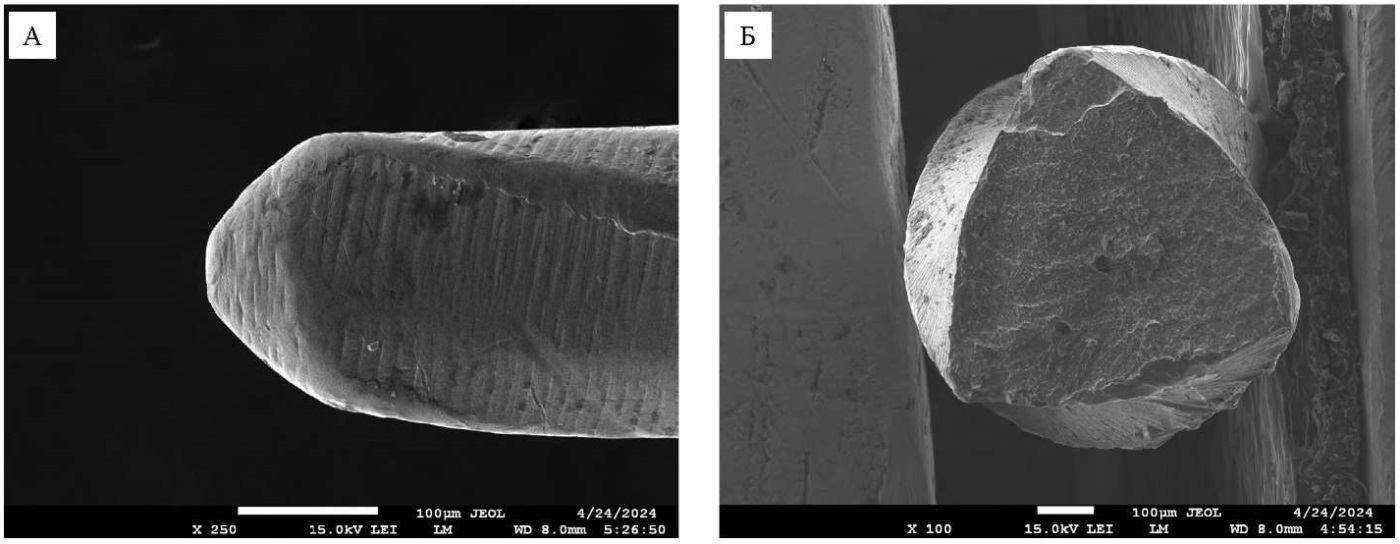

При увеличении в 100 раз путем растровой электронной микроскопии у инструмента F3 PM-файл визуализировался неактивный кончик, который имел угол 60° и плавно переходил в основную часть, края перехода были заполированы. На гранях инструмента, в районе перехода с кончика, визуализировался ряд неглубоких дефектов. Незначительное количество загрязнений. При увеличении в 200 раз путем растровой электронной микроскопии визуализируется сохранившаяся заводская обработка на всем протяжении скоса (рис. 13 А). Переход со скоса незначительно зашлифован, определялось незначительное загрязнение посторонними частицами.

При увеличении в 100 раз путем растровой электронной микроскопии поперечное сечение инструмента F3 PM-файл имело форму равностороннего треугольника с выпуклыми сторонами, визуализировался равномерный скол с образованием свободных и прикрепленных стружек (рис. 13 Б). При увеличении инструмента F3 PM-файл в 250 раз путем растровой электронной микроскопии визуализировался ровный край с образованием прикрепленных опилок, торец лопасти оказался завальцован.

Рис. 13. Электронограмма кончика малого отломка инструмента F3 РМ-файл: А — продольное положение, увеличение ×200; Б — поперечный срез, увеличение ×100

Примечание: фотографии выполнены авторами.

Fig. 13. Electron micrograph of the small fragment tip of F3 instrument of the RM file system: A — longitudinal section, magnification ×250; Б — cross section, magnification ×100

Note: The pictures were taken by the authors.

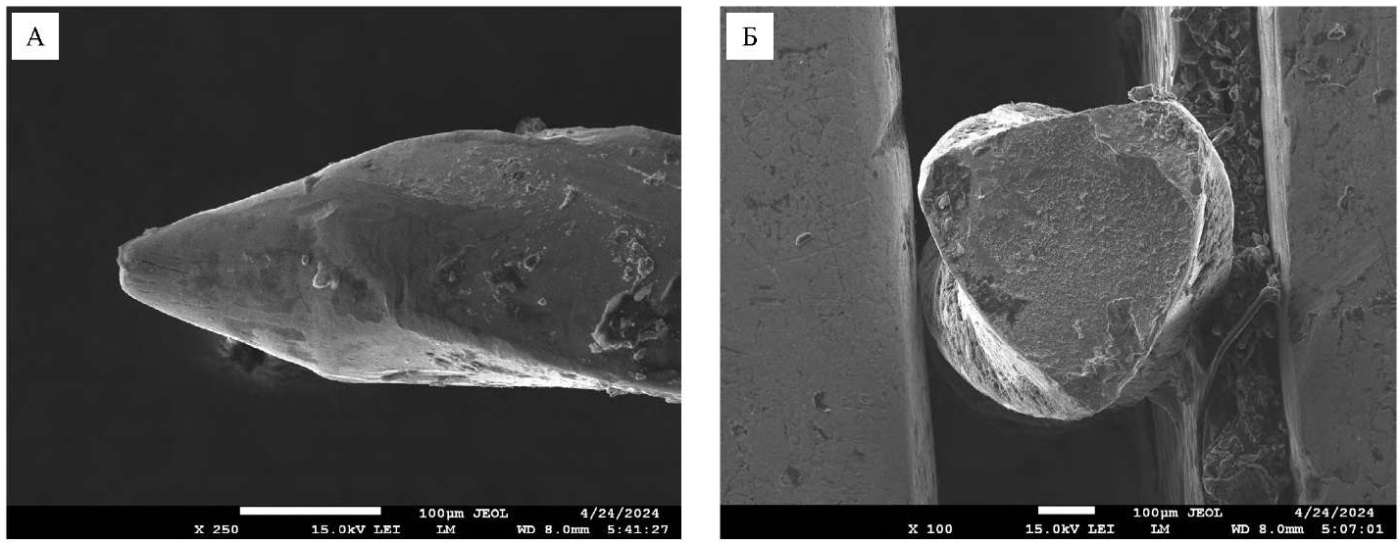

При увеличении в 100 раз путем растровой электронной микроскопии инструмента F3 ProTaper Universal кончик не имеет вторичных изменений, боковые грани имеют незначительные следы истирания. При увеличении в 250 раз переход в боковые грани незначительно истерт, скопление свободных стружек (рис. 14 А).

При увеличении в 100 раз путем растровой электронной микроскопии поперечное сечение инструмента представляет собой треугольник с вогнутыми гранями, грани имеют характерные площадки под углом в 45 °C образованием лезвия. Скол неравномерный, с образованием неодинаковых зон вторичного скола (рис. 14 Б). При увеличении в 250 раз определяется слоистость зон вторичного скола. Основная зона равномерная.

Рис. 14. Электронограмма кончика малого отломка инструмента F3 ProTaper Universal: А — продольное положение, увеличение ×250; Б — поперечный срез, увеличение ×100

Примечание: фотографии выполнены авторами.

Fig. 14. Electron micrograph of the small fragment tip of F3 instrument of ProTaper Universal system: A — longitudinal section, magnification ×250; Б — cross section, magnification ×100

Note: The pictures were taken by the authors.

Нежелательные явления

В ходе экспериментального исследования нежелательных явлений отмечено не было.

ОБСУЖДЕНИЕ

Резюме основного результата

Проведенное экспериментальное исследование стойкости к циклической усталости эндодонтических инструментальных систем РМ-файл («Русмед», Россия) и ProTaper Universal (Dentsply Sirona, США) позволило получить значимые результаты, имеющие важное практическое значение для современной эндодонтической практики.

Для системы РМ-файл инструмент S1 показал среднее количество циклов на 26,0 % меньше вращения, чем инструмент S1 системы ProTaper Universal.

Инструмент S2 системы РМ-файл показал среднее количество циклов на 50,7 % больше вращения, чем инструмент S2 системы ProTaper Universal.

Инструмент F1 системы РМ-файл показал среднее количество циклов на 71,2 % больше вращения, чем инструмент F1 системы ProTaper Universal.

Инструмент F2 системы РМ-файл показал среднее количество циклов на 22,6 % больше вращения, чем инструмент F2 системы ProTaper Universal.

Инструмент F3 системы РМ-файл показал среднее количество циклов на 3,6 % больше вращения, чем инструмент F3 системы ProTaper Universal.

Инструменты демонстрировали статистически значимые различия в характеристиках стойкости к циклической усталости между изучаемыми системами, при этом отмечается явное преимущество РМ-файлов по ключевым показателям прочностного ресурса для инструментов S2, F1.

Обсуждение основного результата исследования

Перелом вращающихся никель-титановых инструментов в эндодонтии может быть вызван двумя основными типами воздействия: усталостью от циклических нагрузок и торсионной нагрузкой [25].

Превосходство инструмента ProTaper Universal S1 является значимым фактом, который демонстрирует, что даже инструменты из стандартного Ni-Ti-сплава могут иметь применение в определенных условиях. Этот результат согласуется с данными А. Hieawy et al. [11], показавшими, что свойства инструментов могут значительно варьироваться внутри одной системы в зависимости от их размера и типа.

Отсутствие значимых различий для инструментов F2 и F3 согласуется с общепринятой точкой зрения, изложенной, в частности, R. A. de Vasconcelos et al. [12], о том, что с увеличением диаметра и жесткости инструмента влияние материала на сопротивление циклической усталости в искривлении снижается и доминирующую роль начинает играть геометрический профиль.

Несмотря на трудности, возникающие при переносе данных лабораторных исследований в реальную клиническую практику из-за множества факторов, влияющих на целостность инструмента, определение механических характеристик эндодонтических инструментов остается важной задачей для предоставления стоматологам надежной информации [26]. В рамках представленного исследования подход к измерению циклической усталости базируется на проверенных методах, которые успешно применялись и описывались в ряде научных публикаций, прошедших экспертную оценку [27]. Новизной в нашем определении циклической прочности никель-титановых эндодонтических инструментов является применение симуляционного блока 3D-модели с конфигурацией направляющей, идентичной конфигурации канала, со следующими параметрами: степенью изгиба корневого канала, радиусом кривизны и длины корневого канала, с направляющей, соответствующей размеру и конусности исследуемого вращающегося никель-титанового эндодонтического инструмента с точностью до 0,1 мм и 0,1°.

Полученные данные подтверждают возможность и целесообразность безопасного использования системы РМ-файл для обработки сложных анатомических вариантов корневых каналов, особенно при работе в средней и апикальной третях, где требования к стойкости к циклической усталости инструментов особенно высоки. Более того, проведенное исследование предоставляет врачам-стоматологам научно обоснованные критерии для оптимизации выбора инструментальных систем в зависимости от конкретного клинического случая и этапа эндодонтического лечения.

Ограничения исследования

Ограничения исследования определяются методологией проведенного исследования. Эксперимент проводился in vitro на стандартизированных искусственных каналах, что, безусловно, не может в полной мере воспроизвести все многообразие клинических ситуаций. Кроме того, в рамках данного исследования не оценивалось потенциальное влияние таких важных факторов, как многократная стерилизация инструментов, а также не проводился анализ торсионных нагрузок, которые в клинических условиях действуют совместно с циклическими напряжениями.

Указанные ограничения открывают перспективные направления для дальнейших научных изысканий в данной области. В частности, представляется крайне важным проведение комплексных исследований, оценивающих как циклическую, так и торсионную прочность инструментов в различных условиях. Значительный научный и практический интерес представляет изучение влияния многократной стерилизации на эксплуатационные характеристики инструментов различных систем. Не менее актуальным направлением будущих исследований могло бы стать сравнительное изучение большего количества современных инструментальных систем с использованием унифицированной методики оценки.

Полученные в ходе настоящего исследования результаты создают прочную научную основу для дальнейшего совершенствования конструкции и технологии производства эндодонтических инструментов, а также для разработки и оптимизации клинических протоколов их использования. Практическое внедрение полученных данных в клиническую практику позволит повысить безопасность и эффективность эндодонтического лечения, особенно в сложных клинических случаях, связанных с обработкой искривленных и узких корневых каналов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные убедительно свидетельствуют о преимуществе системы РМ-файл перед ProTaper Universal по показателям стойкости к циклической усталости, кроме инструмента S1. Наиболее заметные различия выявлены для инструментов S2 и F1, где РМ-файл превосходит системы ProTaper Universal на 50,7 и 71,2 % соответственно, что подтверждается микроскопическим анализом. Система РМ-файл может успешно применяться для обработки сложных корневых каналов, включая случаи выраженной кривизны. Ключевое значение при этом имеет соблюдение протокола работы: использование инструментов в пределах установленного производителем ресурса, поддержание оптимальной скорости вращения, обеспечение достаточной ирригации и контроль прилагаемого усилия. Такие меры позволяют минимизировать риск перелома инструмента и повысить безопасность эндодонтического лечения. Для более полной оценки эксплуатационных характеристик требуются дополнительные исследования. Особый интерес представляют изучение торсионной прочности, анализ влияния многократной стерилизации и сравнительные испытания с другими современными системами. Полученные результаты создают основу для дальнейшего совершенствования эндодонтических инструментов и оптимизации клинических протоколов их применения. На текущем этапе можно рекомендовать систему РМ-файл как надежный инструмент для повседневной практики, демонстрирующий стабильно высокие показатели стойкости к циклической усталости.

Список литературы

1. Адамчик А.А., Дорогань В.В., Запорожская-Абрамова Е.С., Таиров В.В., Иващенко В.А., Кирш К.Д., Коровашкин С.А. Ретроспективный анализ качества пломбирования корневых каналов по данным конусно-лучевой компьютерной томографии. Эндодонтия Today. 2022;20(2):102–108. https://doi.org/10.36377/1726-72422022-20-2-102-108

2. Otsuka K, Ren X. Physical Metallurgy of Ti-Ni-Based Shape Memory Alloys. Progress in Materials Science. 2005;50:511–678. http://dx.doi.org/10.1016/j.pmatsci.2004.10.001

3. Zupanc J, Vahdat-Pajouh N, Schäfer E. New thermomechanically treated NiTi alloys — a review. Int Endod J. 2018;51(10):1088–1103. https://doi.org/10.1111/iej.12924

4. Zanza A, D’Angelo M, Reda R, Gambarini G, Testarelli L, Di Nardo D. An Update on Nickel-Titanium Rotary Instruments in Endodontics: Mechanical Characteristics, Testing and Future Perspective-An Overview. Bioengineering (Basel). 2021;8(12):218. https://doi.org/10.3390/bioengineering8120218

5. Silva EJNL, Vieira VTL, Hecksher F, Dos Santos Oliveira MRS, Dos Santos Antunes H, Moreira EJL. Cyclic fatigue using severely curved canals and torsional resistance of thermally treated reciprocating instruments. Clin Oral Investig. 2018;22(7):2633–2638. https://doi.org/10.1007/s00784-018-2362-9

6. Gambarini G, Plotino G, Grande NM, Al-Sudani D, De Luca M, Testarelli L. Mechanical properties of nickel-titanium rotary instruments produced with a new manufacturing technique. Int Endod J. 2011;44(4):337–341. https://doi.org/10.1111/j.1365-2591.2010.01835.x

7. Hou X, Yahata Y, Hayashi Y, Ebihara A, Hanawa T, Suda H. Phase transformation behaviour and bending property of twisted nickel-titanium endodontic instruments. Int Endod J. 2011;44(3):253–258. https://doi.org/10.1111/j.1365-2591.2010.01818.x

8. AlShwaimi E. Cyclic fatigue resistance of a novel rotary file manufactured using controlled memory NiTi technology compared to a file made from M-wire file. Int Endod J. 2018;51(1):112–117. https://doi.org/10.1111/iej.12756

9. Plotino G, Testarelli L, Al-Sudani D, Pongione G, Grande NM, Gambarini G. Fatigue resistance of rotary instruments manufactured using different nickel-titanium alloys: a comparative study. Odontology. 2014;102(1):31–35. https://doi.org/10.1007/s10266-012-0088-8

10. Pereira ES, Gomes RO, Leroy AM, Singh R, Peters OA, Bahia MG, Buono VT. Mechanical behavior of M-Wire and conventional NiTi wire used to manufacture rotary endodontic instruments. Dent Mater. 2013;29(12):e318–324. https://doi.org/10.1016/j.dental.2013.10.004

11. Hieawy A, Haapasalo M, Zhou H, Wang ZJ, Shen Y. Phase Transformation Behavior and Resistance to Bending and Cyclic Fatigue of ProTaper Gold and ProTaper Universal Instruments. J Endod. 2015;41(7):1134–1138. https://doi.org/10.1016/j.joen.2015.02.030

12. de Vasconcelos RA, Murphy S, Carvalho CA, Govindjee RG, Govindjee S, Peters OA. Evidence for Reduced Fatigue Resistance of Contemporary Rotary Instruments Exposed to Body Temperature. J Endod. 2016;42(5):782–787. https://doi.org/10.1016/j.joen.2016.01.025

13. Goo HJ, Kwak SW, Ha JH, Pedullà E, Kim HC. Mechanical Properties of Various Heat-treated Nickel-titanium Rotary Instruments. J Endod. 2017;43(11):1872–1877. https://doi.org/10.1016/j.joen.2017.05.025

14. Martins JNR, Silva EJNL, Vieira VTL, Pereira da Costa R, Baruwa AO, Fernandes FMB, Versiani MA. A Comparative Analysis of ProTaper Ultimate and Five Multifile Systems: Design, Metallurgy, and Mechanical Performance. Materials (Basel). 2025;18(6):1260. https://doi.org/10.3390/ma18061260

15. D’Angelo M, Obino FV, Bhandi S, Miccoli G, Cicconetti A. Mechanical Characteristics, Testing, and Future Perspective of Nickel-Titanium Rotary Instruments. J Contemp Dent Pract. 2021;22(11):1225–1226

16. Iacono F, Pirani C, Generali L, Bolelli G, Sassatelli P, Lusvarghi L, Gandolfi MG, Giorgini L, Prati C. Structural analysis of HyFlex EDM instruments. Int Endod J. 2017;50(3):303–313. https://doi.org/10.1111/iej.12620

17. Pirani C, Iacono F, Generali L, Sassatelli P, Nucci C, Lusvarghi L, Gandolfi MG, Prati C. HyFlex EDM: superficial features, metallurgical analysis and fatigue resistance of innovative electro discharge machined NiTi rotary instruments. Int Endod J. 2016;49(5):483–493. https://doi.org/10.1111/iej.12470

18. Tabassum S, Zafar K, Umer F. Nickel-Titanium Rotary File Systems: What’s New? Eur Endod J. 2019;4(3):111–117. https://doi.org/10.14744/eej.2019.80664

19. Abdellatif D, Iandolo A, Scorziello M, Sangiovanni G, Pisano M. Cyclic Fatigue of Different NiTi Endodontic Rotary File Alloys: A Comprehensive Review. Bioengineering (Basel). 2024;11(5):499. https://doi.org/10.3390/bioengineering11050499

20. Martins JNR, Silva EJNL, Vieira VTL, Pereira da Costa R, Baruwa AO, Fernandes FMB, Versiani MA. A Comparative Analysis of ProTaper Ultimate and Five Multifile Systems: Design, Metallurgy, and Mechanical Performance. Materials (Basel). 2025;18(6):1260. https://doi.org/10.3390/ma18061260

21. Chan WS, Gulati K, Peters OA. Advancing Nitinol: From heat treatment to surface functionalization for nickel-titanium (NiTi) instruments in endodontics. Bioact Mater. 2022;22:91–111. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2022.09.008

22. Dablanca-Blanco AB, Castelo-Baz P, Miguéns-Vila R, Álvarez-Novoa P, Martín-Biedma B. Endodontic Rotary Files, What Should an Endodontist Know? Medicina (Kaunas). 2022;58(6):719. https://doi.org/10.3390/medicina58060719

23. Chien PY, Walsh LJ, Peters OA. The extended finite element method in endodontics: A scoping review and future directions for cyclic fatigue testing of nickel-titanium instruments. Clin Exp Dent Res. 2024;10(3):e893. https://doi.org/10.1002/cre2.893

24. Ramadan F, AbuMostafa A, Alharith D. Evaluation of cyclic fatigue and bending test for different Nickle-Titanium files. PLoS One. 2023;18(8):e0290744. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290744

25. Sattapan B, Nervo GJ, Palamara JE, Messer HH. Defects in rotary nickel-titanium files after clinical use. J Endod. 2000;26(3):161–165. https://doi.org/10.1097/00004770-200003000-00008

26. Plotino G, Grande NM, Cordaro M, Testarelli L, Gambarini G. A review of cyclic fatigue testing of nickel-titanium rotary instruments. J Endod. 2009;35(11):1469–1476. https://doi.org/10.1016/j.joen.2009.06.015

27. Silva EJ, Villarino LS, Vieira VT, Accorsi-Mendonça T, Antunes HD, De-Deus G, Lopes HP. Bending Resistance and Cyclic Fatigue Life of Reciproc, Unicone, and WaveOne Reciprocating Instruments. J Endod. 2016;42(12):1789–1793. https://doi.org/10.1016/j.joen.2016.08.026

Об авторах

А. А. АдамчикРоссия

Адамчик Анатолий Анатольевич — доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар, 350063

В. В. Дорогань

Россия

Дорогань Владислав Валерьевич — врач — стоматолог-терапевт

ул. Рашпилевская, д. 31, г. Краснодар, 350063

В. В. Таиров

Россия

Таиров Валерий Владиславович — кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры терапевтической стоматологии

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар, 350063

Н. И. Быкова

Россия

Быкова Наталья Ильинична — доктор медицинских наук, доцент, доцент кафедры стоматологии

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар, 350063

Е. С. Запорожская‑Абрамова

Россия

Запорожская-Абрамова Екатерина Сергеевна — кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры терапевтической стоматологии

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар, 350063

Д. А. Стамов

Россия

Стамов Дмитрий Андреевич — аспирант кафедры терапевтической стоматологии

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар, 350063

Рецензия

Для цитирования:

Адамчик А.А., Дорогань В.В., Таиров В.В., Быкова Н.И., Запорожская‑Абрамова Е.С., Стамов Д.А. Исследование прочностных свойств вращающихся никель-титановых эндодонтических инструментов на основании устойчивости к циклической усталости: нерандомизированное экспериментальное исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2025;32(5):47-63. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-5-47-63

For citation:

Adamchik A.A., Dorogan V.V., Tairov V.V., Bykova N.I., Zaporozhskaya-Abramova E.S., Stamov D.A. Strength properties of rotating nickel-titanium endodontic instruments in terms of resistance to cyclic fatigue: A nonrandomized experimental study. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2025;32(5):47-63. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-5-47-63