Перейти к:

Особенности состояния маркеров окислительного стресса в смешанной слюне больных наркологического профиля: наблюдательное контролируемое исследование

https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-5-74-84

Аннотация

Введение. Лабораторный мониторинг и прогнозирование — потенциальные диагностические инструменты для оценки возможного исхода реабилитации больных с синдромом зависимости от психоактивных веществ. В качестве наиболее перспективных рассматриваются показатели биохимического ответа на употребление психоактивных веществ, в том числе биомаркеры окислительного стресса в смешанной слюне.

Цель исследования: охарактеризовать особенности изменений профиля маркеров окислительного стресса в смешанной слюне больных с синдромом зависимости от психостимуляторов или алкоголя на реабилитационном этапе.

Методы. В исследование, выполненное в соответствии с дизайном наблюдательного контролируемого исследования, были включены практически здоровые мужчины (1-я группа, n = 20), наблюдавшиеся в Клинике федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, и больные с синдромом зависимости от психостимуляторов (2-я группа, n = 20) и с синдромом алкогольной зависимости (3 группа, n = 20), проходившие реабилитацию в диспансерно-поликлиническом отделении № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер» Министерства здравоохранения Краснодарского края в период с марта 2023 по ноябрь 2024 года. На начальном этапе реабилитации и спустя 3 месяца осуществляли сбор смешанной слюны и венозной крови, в которых определяли общую антиоксидантную способность, активность супероксиддисмутазы, активность глутатионпероксидазы и концентрацию глутатиона. Обработку полученных данных выполняли с использованием программы AnalystSoft Inc., StatPlus, Версия 7. Для сравнения показателей использовали однофакторный дисперсионный анализ с апостериорными сравнениями по критерию Тьюки. Статистически значимые различия между значениями показателей групп принимали при условии р < 0,05.

Результаты. Анализ смешанной слюны на реабилитационном этапе больных наркологического профиля позволил выявить дисбаланс окислительного гомеостаза. Общим для обеих групп больных на начальном этапе было сниженное значение общей антиоксидантной активности и высокие активности ферментов антирадикальной защиты. После реабилитации и в крови, и в смешанной слюне наблюдалась тенденция к нормализации антиоксидантной активности в условии резкого снижения активности супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы. Маркеры окислительного стресса смешанной слюны положительно и статистически значимо коррелировали с аналогичными маркерами крови: общая антиоксидантная способность R = 0,35–0,46, активность супероксиддисмутазы R = 0,51–0,46, активность глутатионпероксидазы R = 0,83 для 2–3-й групп больных.

Заключение. Маркеры окислительного стресса смешанной слюны можно использовать для разработки алгоритмов лабораторного мониторинга и прогнозирования реабилитации больных с синдромом зависимости от психоактивных веществ.

Ключевые слова

Для цитирования:

Ермакова Г.А., Устинова Е.С., Любченко Д.А., Завгородняя А.Г., Быков И.М., Попов К.А. Особенности состояния маркеров окислительного стресса в смешанной слюне больных наркологического профиля: наблюдательное контролируемое исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2025;32(5):74-84. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-5-74-84

For citation:

Ermakova G.A., Ustinova E.S., Lubchenko D.A., Zavgorodnyaya A.G., Bykov I.M., Popov K.A. Features of oxidative stress markers in mixed saliva of patients with substance use disorders: An observational controlled study. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2025;32(5):74-84. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-5-74-84

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия в Российской Федерации, в том числе в Краснодарском крае, наблюдаются позитивные тенденции снижения распространенности злоупотребления психоактивными веществами [1][2]. Ситуация в мире демонстрирует в целом негативные тенденции, связанные, например, с увеличением рынка употребления кокаина даже в Европе. В 2023 году 316 миллионов человек употребляли наркотики, что составляет 6 % населения в возрасте от 15 до 64 лет по сравнению с 5,2 % населения в 2013 году1 [3][4].

Тем не менее на сегодня не существует механизмов полного исключения наркомании из жизни общества, что сохраняет интерес к решению ее медико-биологических и клинических проблем. Ключевой проблемой среди таковых является формирование синдрома зависимости, осложняющего самостоятельное разрешение пагубной привычки и усложняющего лечение, характеризующееся периодическими рецидивами заболевания [5][6]. Решения проблем лечения и реабилитации больных наркологического профиля должны носить комплексный характер. Одним из инструментов клинической наркологии является оценка реабилитационного потенциала и прогнозирование исхода, в том числе развития рецидива употребления психоактивных веществ [7][8]. Это может в перспективе сформировать основы персонифицированного подхода к ведению больных наркологического профиля.

С прогностическими целями возможно использование целого ряда клинических, инструментальных и лабораторных подходов. В качестве примера можно рассмотреть возможность оценки реабилитационного потенциала на этапе включения больного в программу. Данный подход имеет целый ряд недостатков, таких как субъективный характер, большой перечень опросников, что ограничивает его использование в реальной практике [9]. Результаты лабораторных исследований имеют несомненное преимущество, так как носят объективный характер. Однако взаимосвязь биохимических показателей с клиническими исходами в психиатрии и наркологии практически не имеет доказательной базы. Это обуславливает целесообразность поисковых исследований характерных особенностей изменений лабораторных маркеров у больных наркологического профиля в зависимости от формы и стадии заболевания, типа употребляемых психоактивных веществ, лечения и реабилитации. В качестве наиболее перспективных лабораторных показателей рассматриваются биомаркеры биохимического ответа на употребление психоактивных веществ: нейропептиды, белки центральной нервной системы (ЦНС), гормоны хронического стресса, нейромедиаторы и антитела к их рецепторам, провоспалительные, в том числе индикаторы окислительного стресса [10–14].

Другим перспективным направлением лабораторной диагностики является неинвазивный подход, связанный с анализом альтернативных крови биожидкостей, таких как смешанная слюна (ротовая жидкость). Саливадиагностика сегодня находит широкое применение в стоматологической практике, а также в ряде случаев в качестве замены биохимического анализа крови, например при определении концентрации кортизола и других стероидных гормонов [15–17]. Поэтому нами были проанализированы особенности профиля маркеров окислительного стресса в ротовой жидкости больных с синдромом зависимости от психостимуляторов или алкоголя.

Цель исследования — охарактеризовать особенности изменений профиля маркеров окислительного стресса в смешанной слюне больных с синдромом зависимости от психостимуляторов или алкоголя на реабилитационном этапе.

МЕТОДЫ

Дизайн исследования

Исследование выполнено в соответствии с дизайном наблюдательного контролируемого исследования.

Условия проведения исследования

Наблюдение за больными осуществляли в диспансерно-поликлиническом отделении № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер» Министерства здравоохранения Краснодарского края (ГБУЗ НД). Относительно здоровые испытуемые лица контрольной группы наблюдались в Клинике федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России). Лабораторную оценку состояния окислительного гомеостаза проводили в лаборатории экспериментальной и клинической нейрохимии на базе кафедры фундаментальной и клинической биохимии ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. Исследование выполнено в период с марта 2023 по ноябрь 2024 года.

Критерии соответствия

Критерии включения

Общие: возраст 20–40 лет; мужской пол, наличие добровольного информируемого согласия в письменной форме.

Для контрольной группы: отсутствие соматических и психических заболеваний на момент осмотра и в анамнезе, санированная ротовая полость по данным стоматологического осмотра.

Для больных 2‑й группы: диагноз в соответствии с МКБ: F15.2 Синдром зависимости. Стадия синдрома зависимости — вторая.

Для больных 3‑й группы: диагноз в соответствии с МКБ: F10.2 Синдром зависимости. Стадия синдрома зависимости — вторая. Тип употребления постоянный.

Критерии невключения

Острые или хронические заболевания в стадии обострения, в том числе злокачественные новообразования, заболевания сердечно-сосудистой, респираторной системы, мочеполового тракта, желудочно-кишечного тракта, неврологические и психические расстройства, не относящиеся к исследуемым нозологическим формам и др.; неконтролируемый прием лекарственных препаратов и парафармацевтиков.

Критерии исключения

Отказ пациента от дальнейшего наблюдения; развитие осложнений, не связанных с проведением настоящего исследования.

Описание критериев соответствия (диагностические критерии)

Диагноз выставлялся согласно клиническим рекомендациям «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ. Синдром зависимости от психоактивных веществ (кроме алкоголя и никотина)» и «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя. Синдром зависимости от алкоголя»2 профильными специалистами ГБУЗ НД на основании критериев диагностики и характерной клинической картины.

Подбор участников в группы

Исследование проведено в 3 группах. 1‑ю группу составили практически здоровые добровольцы (n = 20), включение которых в исследование было обусловлено целью получения референсных значений и сравнения их с данными больных 2‑й и 3‑й групп. Выборка группы 2 была сформирована больными с синдромом зависимости от психостимуляторов (n = 20), 3‑й группы — больными с синдромом алкогольной зависимости (n = 20).

Наблюдательное исследование не предполагало вмешательств в реабилитационный процесс, проводимый по стандартам оказания медицинской помощи, что обусловило формирование групп по критериям включения/невключения без применения метода рандомизации. Все пациенты 2‑й и 3‑й групп поступали на реабилитацию, проводимую на базе диспансерно-поликлинического отделения. Реабилитация следовала за первичной стационарной наркологической помощью больным, задачей которой была стабилизация острых психических нарушений. Тактика реабилитационных мероприятий включала проведение комплексного медикаментозного и психотерапевтического лечения в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи и индивидуальными показаниями. Медикаментозное лечение включало использование дисульфирама у больных алкогольной зависимостью, антидепрессантов, антипсихотиков и ноотропов3. Немедикаментозная терапия включала психотерапию и психокоррекционную работу с больными и их родственниками.

Целевые показатели исследования

Основной показатель исследования

Основным показателем исследования была принята оценка лабораторного дисбаланса прооксидантно-антиоксидантной системы в смешанной слюне больных с синдромом зависимости от психостимуляторов или алкоголя.

Дополнительные показатели исследования

Дополнительные показатели исследования не предполагались.

Методы измерения целевых показателей

На начальном этапе реабилитации, а также спустя 3 месяца осуществляли сбор смешанной слюны и 7–8 мл венозной крови в пробирки с ЭДТА для получения плазмы крови и эритроцитарной массы.

Сбор смешанной слюны осуществляли путем простого сплевывания без применения методов стимуляции выделения жидкости. Слюну собирали в чистые сухие пробирки без консервантов. Подготовка пациентов к сбору ротовой жидкости заключалась в чистке зубов и ополаскивании полости рта водой. После этого в течение часа исключали прием пищи и напитков. После сбора смешанную слюну центрифугировали (1000 g, 20 минут) и отбирали чистую прозрачную надосадочную жидкость. Образцы плазмы крови и смешанной слюны хранили до 2‑х месяцев при –80 °C.

Для оценки баланса прооксидантно-антиоксидантной системы в смешанной слюне и плазме крови определяли общую антиоксидантную способность (МЕ/мл) колориметрическим методом (Т-АОС, E-BC-K136-M, Elabscience, КНР), активность супероксиддисмутазы (МЕ/мл) ксантиноксидазным методом (T-SOD, IS104, Cloud-Clone, КНР), активность глутатионпероксидазы (Ед) колориметрическим методом (GSH-PX, IS129, Cloud-Clone, КНР) и концентрацию глутатиона (мкг/мл) методом иммуноферментного анализа (ИФА) (CEA294Ge, Cloud-Clone, КНР).

Переменные (предикторы, конфаундеры, модификаторы эффекта)

Обработка данных была основана на однофакторном дисперсионном анализе, учитывающем диагноз испытуемых лиц. Искажающими факторами могли быть пол, возраст, длительность и тип употребления психоактивных веществ, стадия зависимости, влияние которых минимизировано на этапе формирования выборок за счет внесения их в состав критериев соответствия.

Статистические процедуры

Принципы расчета размера выборки

Предварительный расчет размера выборок не проводили.

Методы статистического анализа данных

Обработку данных выполняли с использованием программы статистического анализа AnalystSoft Inc., StatPlus, Версия 7 (www.analystsoft.com/ru/). Оценку нормальности распределения числовых выборок проводили по критерию Шапиро — Уилка. Данные по выборкам были представлены в формате М ± SD. Для сравнения показателей использовали однофакторный дисперсионный анализ с апостериорными сравнениями по критерию Тьюки. Статистически значимые различия между значениями показателей групп принимали при условии р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Формирование выборки исследования

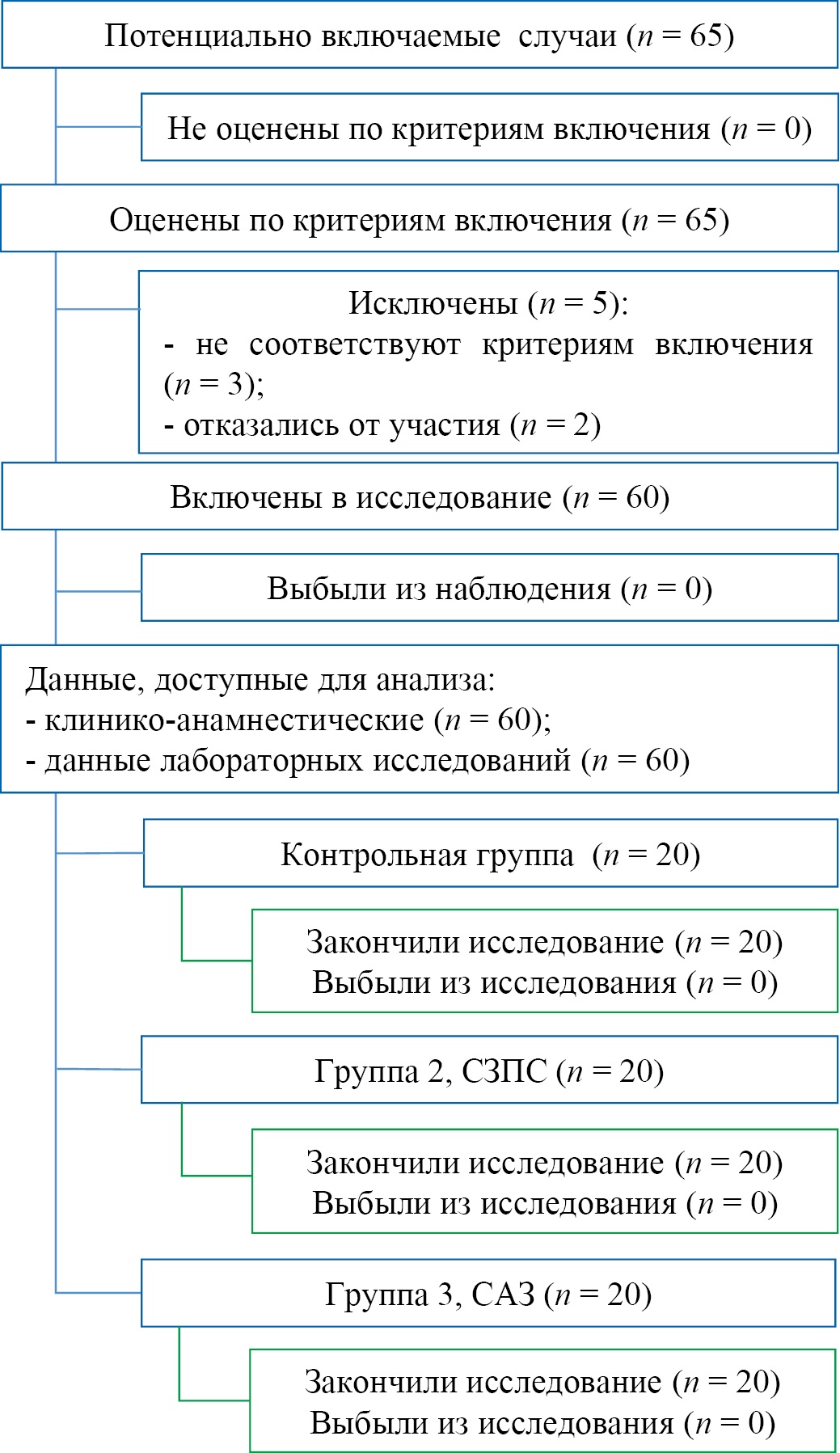

Выборки и дизайн исследования были сформированы в соответствии со схемой (рис. 1). 1‑ю группу составили практически здоровые добровольцы (n = 20), включение которых в исследование было обусловлено целью получения референсных значений и сравнения их с данными больных 2–3‑й групп. Выборка 2‑й группы была сформирована больными с синдромом зависимости от психостимуляторов (n = 20), 3‑й группы — больными с синдромом алкогольной зависимости (n = 20). Выборки сформированы в соответствии с обозначенными выше критериями включения и невключения.

Рис. 1. Блок-схема проведенного исследования

Примечание: блок-схема выполнена авторами (согласно рекомендациям STROBE). Сокращение: СЗПС — синдромом зависимости от психостимуляторов; САЗ — синдромом алкогольной зависимости.

Fig. 1. Block diagram of the study

Note: The block diagram was created by the authors (in accordance with STROBE recommendations). Abbreviations: СЗПС — psychostimulant substance use disorder; САЗ — alcohol use disorder.

Характеристики выборки исследования

Исследование проведено на базе лечебно-профилактических учреждений г. Краснодара, испытуемые лица, включенные в исследование, были представлены исключительно мужчинами европеоидной расы, имеющими гражданство РФ и постоянно проживающими на территории Краснодарского края. Возраст мужчин, включенных в 1‑ю группу, составлял 30,9 ± 4,1 года, 2‑ю группу — 30,7 ± 5,1 года, 3‑ю группу — 33,2 ± 4,0 года. Длительность употребления психоактивных веществ испытуемыми лицами во 2‑й группе составляла 4,9 ± 2,9 года, в 3‑й группе — 6,0 ± 2,5 года; индекс массы тела составил в 1‑й группе: 23,4 ± 1,9, во 2‑й группе — 24,8 ± 3,0, в 3‑й группе — 24,1 ± 3,1. Статистически значимых различий между группами по приведенным характеристикам выявлено не было.

Основные результаты исследования

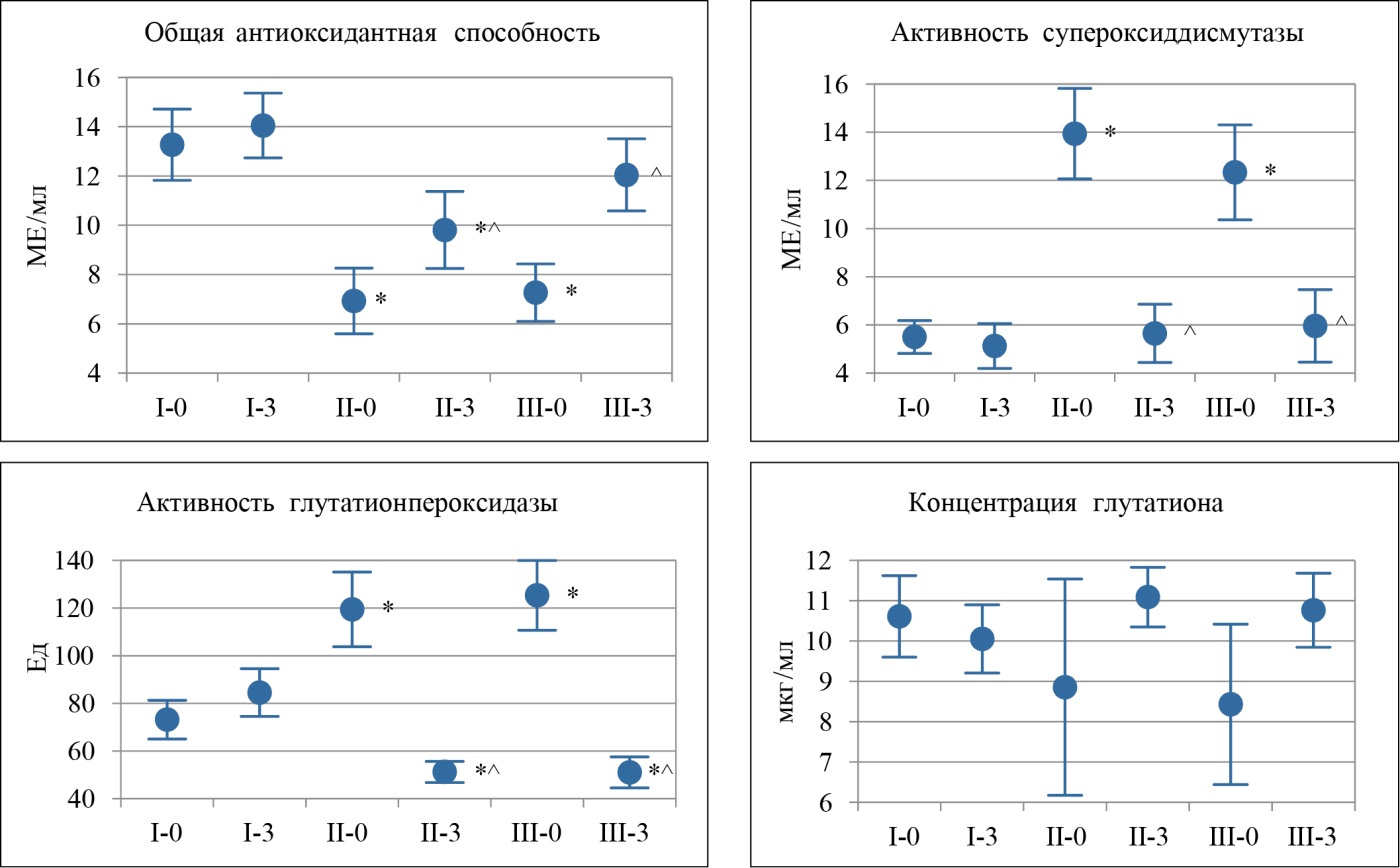

Определение исходного уровня маркеров окислительного стресса в смешанной слюне больных наркологического профиля продемонстрировало наличие дисбаланса прооксидантно-антиоксидантной системы ротовой полости. На местном уровне данный дисбаланс характеризовался сниженной общей антиоксидантной активностью в обеих группах в равной степени — на 45–47 % относительно контрольного уровня, характерного для группы здоровых добровольцев (рис. 2). Наблюдение за данным показателем через 3 месяца после начала реабилитации показало наличие позитивной тенденции к его росту. В группе больных с синдромом зависимости от психостимуляторов антиоксидантный потенциал смешанной слюны возрастал на 42 %, для группы больных с алкогольной зависимостью был характерен рост анализируемого биомаркера на 64 %. При этом во 2‑й группе лабораторный показатель оставался статистически значимо ниже контрольного уровня (р = 0,023), тогда как в 3‑й группе достигал значений, определенных в группе здоровых добровольцев (р = 0,891).

Рис. 2. Доверительные интервалы (95 %) средних значений маркеров окислительного стресса в смешанной слюне больных наркологического профиля до начала наблюдения (0) и через три месяца после терапии (3)

Примечания: рисунки выполнены авторами; * — статистически значимые различия при сравнении с показателем 1‑й группы на соответствующем этапе наблюдения; ^ — статистически значимые различия от значения показателя, полученного на начальном этапе наблюдения; I — группа 1; II — группа 2; III — группа 3.

Fig. 2. Confidence intervals (95 %) of the mean values of oxidative stress markers in the mixed saliva of patients with substance use disorders before the start of observation (0) and three months after therapy (3)

Notes: The figures were prepared by the authors; * — statistically significant differences when compared with the indicator of Group 1 at the corresponding stage of observation; ^ — statistically significant differences from the indicator value obtained at the initial stage of observation; I — Group 1; II — Group 2; III — Group 3.

Определение в смешанной слюне концентрации восстановленного глутатиона не позволило выявить какие-либо статистически значимые отклонения данного маркера у больных 2‑й и 3‑й групп относительно соответствующих данных здоровых мужчин контрольной группы (рис. 2). Изменений в ходе реабилитации концентрации анализируемого трипептида в ротовой жидкости больных наркологического профиля также не было выявлено. Единственным замечанием, которое можно было бы сделать по результатам анализа данного биомаркера на местном уровне, была большая вариабельность данных, полученных на этапе начала реабилитации. Стандартное отклонение выборки контрольной группы на исходном этапе наблюдения составило 2,16, тогда как для 2‑й и 3‑й групп было определено как 5,73 и 4,25 соответственно.

Определение состояния ферментного звена антиоксидантной системы ротовой жидкости базировалось на 2 ферментах: супероксиддисмутаза и глутатионпероксидаза. Активность супероксиддисмутазы на начальном этапе реабилитации была статистически значимо увеличена в 2,5 раза во 2‑й группе (р < 0,001) и в 2,2 раза в 3‑й группе (р < 0,001) относительно аналогичного показателя группы здоровых мужчин (рис. 2). По результатам 3-месячного курса реабилитации активность данного фермента в смешанной слюне больных обеих групп снижалась, достигая контрольного уровня. В ротовой жидкости больных 2‑й группы активность супероксиддисмутазы достигала уровня 5,7±2,6 МЕ/мл (р = 0,99 при сравнении с 1‑й группой), в 3‑й группе — 6,0 ± 3,2 МЕ/мл (р = 0,96 при сравнении с 1‑й группой).

Изменения активности глутатионпероксидазы в смешанной слюне на этапе, предшествующем реабилитационному периоду, совпадали с изменениями активности супероксиддисмутазы, описанными выше. На этом этапе наблюдения активность анализируемого фермента системы глутатиона была увеличена на 63 % во 2‑й группе (р < 0,001) и на 71 % в 3‑й группе (р < 0,001) относительно контрольных значений соответствующего лабораторного показателя. Принципиальным отличием изменения активности глутатионпероксидазы в смешанной слюне было резкое снижение к 3-му месяцу реабилитации до значений, статистически значимо сниженных относительно контроля на аналогичном этапе наблюдения. В обеих группах наблюдалось снижение активности данного фермента в равной степени — до уровня, сниженного на 40 % относительно значений, определенных в ротовой жидкости здоровых мужчин 1‑й группы (р = 0,0002 для обеих групп).

Анализ особенностей профиля маркеров окислительного стресса в смешанной слюне больных наркологического профиля был выполнен параллельно определению аналогичного спектра лабораторных показателей плазмы крови, которые наиболее надежно отражают состояние внутренних сред организма.

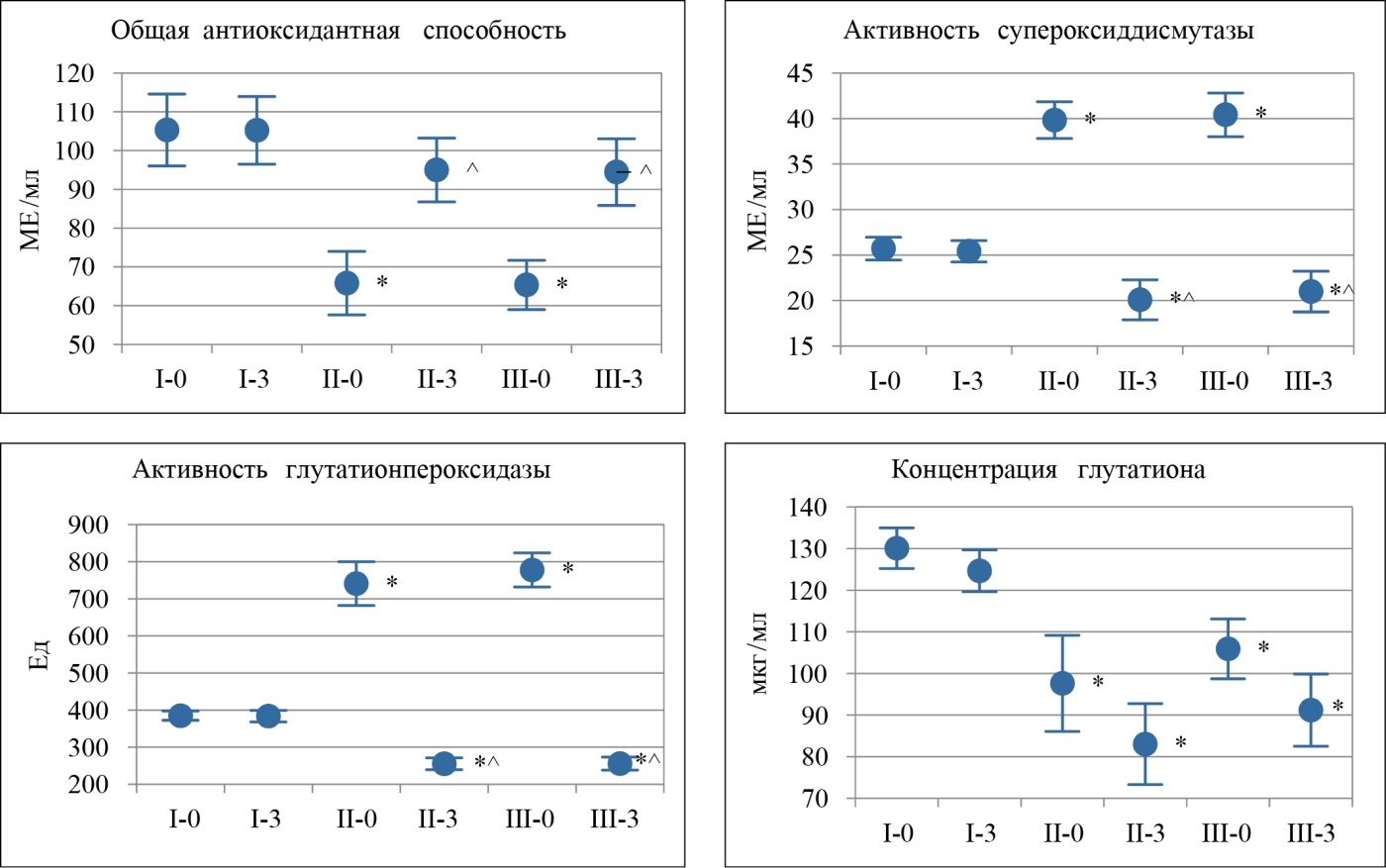

Изменения общей антиоксидантной активности плазмы крови (рис. 3) по направленности совпадали с таковыми для смешанной слюны (рис. 2). На исходном этапе начала реабилитационного периода наблюдались сниженные значения анализируемого параметра на 38 % относительно контрольной группы в обеих группах больных (р < 0,001). После 3 месяцев наблюдений в динамике реабилитационных мероприятий были определены увеличенные на 46 % значения общей антиоксидантной активности (р < 0,001), которые не имели статистически значимых различий от значения показателя контрольной группы (р = 0,45 и р = 0,39 для 2‑й и 3‑й групп соответственно).

Рис. 3. Доверительные интервалы (95 %) средних значений маркеров окислительного стресса в плазме крови больных наркологического профиля до начала наблюдения (0) и через три месяца после терапии (3)

Примечания: рисунки выполнены авторами; * — статистически значимые различия при сравнении с показателем 1‑й группы на соответствующем этапе наблюдения; ^ — статистически значимые различия от значения показателя, полученного на начальном этапе наблюдения; I — группа 1; II — группа 2; III — группа 3.

Fig. 3. Confidence intervals (95 %) of the mean values of oxidative stress markers in the blood plasma of patients with substance use disorders before the start of observation (0) and three months after therapy (3)

Notes: The figures were prepared by the authors; * — statistically significant differences when compared with the indicator of Group 1 at the corresponding stage of observation; ^ — statistically significant differences from the indicator value obtained at the initial stage of observation; I — Group 1; II — Group 2; III — Group 3.

Концентрация глутатиона в плазме крови больных 2–3‑й групп в отличие от смешанной слюны была ниже контрольного уровня (рис. 3). Во 2‑й группе данный показатель был снижен на 25 % (р < 0,001), а в 3‑й группе — на 19 % (р = 0,0005) относительно контроля. Определение содержания восстановленной формы анализируемого трипептида через 3 месяца показало сохранение низких значений на уровне, близком к первоначальному. Средние значения концентрации глутатиона на 2-м этапе наблюдения были снижены во 2–3‑й группах на 14 % относительно своего исходного значения, однако статистически значимых различий между значениями показателей до и после реабилитации не было выявлено (р = 0,0985 и р = 0,0912 для 2‑й и 3‑й групп соответственно). Таким образом, даже по прошествии 3 месяцев реабилитационных мероприятий концентрация глутатиона на системном уровне оставалась сниженной относительно нормальных значений, характерных для здоровых мужчин 1‑й группы.

Активность ферментов антиоксидантной защиты крови на первом этапе наблюдения была увеличена относительно контрольного уровня, второй этап наблюдения характеризовался резким снижением активности обоих ферментов (рис. 3). Так, активность супероксиддисмутазы в начале реабилитации больных с синдромом зависимости от психостимуляторов или алкоголя в плазме крови была увеличена на 56 % (р < 0,001) относительно значения аналогичного показателя испытуемых лиц 1‑й группы. Через 3 месяца проведения реабилитационных мероприятий наблюдалось снижение активности супероксиддисмутазы до уровня значений на 17–21 % ниже относительно данных контрольной группы (р = 0,0012 и р = 0,0125 для 2‑й и 3‑й групп соответственно). Данные, полученные при анализе активности глутатионпероксидазы, практически совпадали с изменениями супероксиддисмутазной активности плазмы крови. На начальном этапе наблюдения активность глутатион-зависимой пероксидазы была увеличена в 1,9–2,0 раза в сравнении с данными контрольной группы. Последующее наблюдение продемонстрировало снижение активности рассматриваемого фермента в 2,9–3,1 раза относительно исходных данных. При этом, как и в случае супероксиддисмутазы, в плазме крови больных 2–3‑й групп активность глутатионпероксидазы на втором этапе наблюдения была статистически значимо на 34 % ниже контрольного уровня.

Таким образом, дисбаланс прооксидантно-антиоксидантной системы у больных с синдромом зависимости от психостимуляторов или алкоголя характеризовался схожими изменениями на местном и системном уровнях. Общими тенденциями было сниженное значение общей антиоксидантной активности и высокая активность ферментов антирадикальной защиты на этапе, предшествующем началу реабилитационных мероприятий. После реабилитации и в крови, и в смешанной слюне наблюдалась тенденция к нормализации антиоксидантной активности в условии резкого снижения активности супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы. Для более объективной оценки перспективы использования смешанной слюны целесообразно провести корреляционный анализ взаимосвязи изученных показателей с данными, полученными в плазме крови.

Оценка корреляционных взаимосвязей общей антиоксидантной активности крови и ротовой жидкости показала наличие связи средней силы во 2‑й и 3‑й группах: R = 0,46, р = 0,0031 и R = 0,35, р = 0,0280. Активность супероксиддисмутазы также коррелировала в плазме крови и смешанной слюне: R = 0,65, р < 0,0001 и R = 0,51, р = 0,0006 для 2‑й и 3‑й групп соответственно. Для активности глутатионпероксидазы данные корреляционного анализа во 2‑й и 3‑й группах, соответственно: R = 0,83, р < 0,0001 и R = 0,83, р < 0,0001, что отражает сильную связь показателей. Концентрация глутатиона в смешанной слюне не продемонстрировала статистически значимой корреляции с аналогичным маркером плазмы крови.

Дополнительные результаты исследования

Дополнительные результаты в ходе исследования не получены.

ОБСУЖДЕНИЕ

Резюме основного результата исследования

Анализ смешанной слюны на реабилитационном этапе больных наркологического профиля позволил выявить дисбаланс окислительного гомеостаза, маркеры которого положительно коррелировали с аналогичными лабораторными показателями крови.

Ограничения исследования

Клиническая значимость представленных данных может быть ограничена несколькими факторами, в том числе: сравнительно небольшой объем выборок; ограниченное количество контрольных точек; неполный по длительности охват реабилитационного периода.

Интерпретация результатов исследования

Анализ лабораторного дисбаланса состояния окислительного гомеостаза обычно заключается в определении сниженного потенциала системы антиоксидантной защиты и/или интенсификации образования продуктов оксидативных модификаций биомолекул [18][19]. Настоящее исследование было акцентировано на комплексной оценке маркеров функционального состояния антиоксидантной системы смешанной слюны и плазмы крови. На наш взгляд, несколько вопросов требуют обсуждения, в том числе сравнения с альтернативными литературными данными. Во-первых, это информативность отдельных маркеров окислительного стресса. Различными авторами и производителями коммерческих наборов реагентов предлагается использование нескольких десятков маркеров окислительного стресса [18][20]. Большинство исследователей склоняются к необходимости анализа профилей лабораторных показателей состояния свободнорадикального гомеостаза, что связано со сложностью структурной организации и функционала системы антиоксидантной защиты организма. Имеется мнение о высокой информативности и возможности использования интегральных показателей. Не принимая во внимание расчетные коэффициенты, основанные на комбинациях нескольких маркеров, к таким показателям можно отнести общую антиоксидантную активность, определенную одним из многочисленных способов, или отдельные маркеры повреждений конкретных биомолекул, такие как 8-OH-дезоксигуанозин (8-OHdG) [21]. В настоящем исследовании мы провели традиционный анализ профиля нескольких биохимических параметров, в том числе выполнили определение общей антиоксидантной активности железовосстанавливающим способом. Поэтому представленную оценку состояния окислительного гомеостаза можно считать достаточно объективной и современной.

Следующим вопросом является информативность лабораторной саливадиагностики. Если с оценкой состояния окислительного гомеостаза в целом все понятно, то использование смешанной слюны с целью замены крови вызывает более серьезные вопросы. С одной стороны, данная тема исследований не новая и, как указывали во введении, имеются примеры успешного внедрения лабораторных тестов слюны в реальную клинико-лабораторную практику [22]. С другой стороны, многие исследователи отмечают широкую вариабельность получаемых данных за счет менее жесткого контроля биохимических констант в данной биожидкости [23]. В настоящем исследовании это можно проследить на примере оценки концентрации восстановленного глутатиона, особенностью которого в смешанной слюне больных 2–3‑й групп был размах данных от минимальной до максимальной концентраций 0,1–18,8 мкг/мл (разница в 188 раз), тогда как в крови 35,8–151,5 мкг/л (разница в 4,2 раза). Это, на наш взгляд, не позволило обнаружить статистически значимые изменения данного показателя на местном уровне у больных наркологического профиля.

Основным инструментом повышения качества получаемых данных при использовании ротовой жидкости является унификация методов сбора и контроль исходного состояния образцов. Несмотря на все перечисленные ограничения информативности саливадиагностики, в настоящем исследовании была показана возможность ее использования для определения общей антиоксидантной активности, активности супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы у больных с синдромом зависимости от психоактивных веществ. Это было подтверждено положительными значениями коэффициентов корреляции показателей слюны и крови.

Основным вопросом является клиническая значимость полученных данных. Ключевым моментом для решения этого вопроса является привязка к исходам реабилитации, для чего требуется пролонгирование наблюдения в течение не менее 1 года. Однако цель исследования имела поисковый характер и предполагала описание изменений лабораторного профиля на реабилитационном этапе у больных с синдромом зависимости от психостимуляторов и алкоголя. Значимость полученных данных обусловлена тем, что впервые дисбаланс свободнорадикального гомеостаза был установлен у больных наркологического профиля на реабилитационном этапе и в смешанной слюне, то есть с использованием неинвазивного подхода к лабораторной диагностике. Полученные данные представляют собой базу для разработки в перспективе алгоритмов мониторинга и прогнозирования эффективности реабилитации наркобольных, в том числе оценке риска развития рецидива употребления психоактивных веществ.

В зарубежной литературе имеется достаточно много данных об изменениях оксидативного стресса и его связи с лекарственной терапией у пациентов, проходящих стационарное лечение от наркотической зависимости. На этапе госпитализации по поводу лечения синдрома зависимости для проведения дезинтоксикационно-стабилизационного курса терапии наблюдалось снижение активности супероксиддисмутазы, повышение активности глутатионредуктазы и уровня общей антиоксидантной активности. Антипсихотическая терапия (на фоне приема карбамазепина, хлорпромазина, рисперидона) сопровождалась тенденциями к росту активности супероксиддисмутазы и снижению общей антиоксидантной активности [24]. Похожие данные были выявлены и при исследовании больных с алкогольной зависимостью [25]. Таким образом медикаментозная терапия на данном этапе подводила к состоянию, которое близко к выявленному нами на начало реабилитационного этапа ведения пациентов наркологического профиля.

Полученные данные позволяют обосновано предположить, что окислительный стресс, выявляемый на разных этапах лечения синдрома зависимости от алкоголя и психостимуляторов, представляет собой единый непрерывный патологический процесс, имеющий тесную взаимосвязь с молекулярными основами развития химических аддикций. Это подтверждает перспективы разработки алгоритмов мониторинга и прогнозирования наркопатологии на основе оценки маркеров окислительного стресса, а использование смешанной слюны позволяет получать не только надежные данные, коррелирующие с изменениями прооксидантно-антиоксидантного баланса в крови, но и облегчить обследование пациентов в амбулаторных условиях на этапе реабилитации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований было подтверждено наличие дисбаланса состояния прооксидантно-антиоксидантной системы у больных с синдромом зависимости от психостимуляторов или алкоголя в начале реабилитационного периода, следующего за дезинтоксикационно-стабилизационным периодом стационарного лечения. Проведение реабилитационных мероприятий в течение 3 месяцев сопровождается неполной нормализацией выявленных нарушений, сохраняется сниженная общая антиоксидантная активность и активность ферментов антиоксидантной защиты. Маркеры окислительного стресса смешанной слюны положительно и статистически значимо коррелируют с аналогичными маркерами крови, что позволяет в перспективе разрабатывать алгоритмы неинвазивного мониторинга и прогнозирования наркопатологии и облегчить обследование пациентов в амбулаторных условиях на этапе реабилитации.

1. World Drug Report 2025. Vienna, Austria: United Nations publication. Available: https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/world-drug-report-2025.html

2. Российское общество психиатров. Клинические рекомендации по диагностике и лечению алкогольной зависимости. 2019.

Российское общество психиатров. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению психотического расстройства, вызванного употреблением психоактивных веществ. 2014.

3. Там же.

Список литературы

1. Губарев С.В., Максимов С.А., Муромцева Г.А., Панченко Е.И., Редько А.Н. Социально-демографические особенности потребления алкоголя в городской и сельской популяциях в Краснодарском крае по данным исследования ЭССЕ-РФ2. Профилактическая медицина. 2023;26(4):26–33. https://doi.org/10.17116/profmed20232604126

2. Абрамов А.Ю., Кошкина Е.А., Кича Д.И., Алексеенко А.О. Анализ наркологической ситуации среди подростков Москвы и России за 2010–2020 годы. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Медицина. 2022;26(3):304–315. https://doi.org/10.22363/2313-0245-2022-26-3-304-315

3. Zhu DT, Kwon YIC, Lai A, Park AM, Barnes AJ, Chapman DA. Global burden of disease due to opioid, amphetamine, cocaine, and cannabis use disorders, 1990-2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. PLoS One. 2025;20(8):e0328276. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0328276

4. Sischy J, Blaustein J. Global drug policy at an impasse: Examining the politics of the 2016 United Nations General Assembly Special Session. Int J Drug Policy. 2018;60:74–81. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2018.07.018

5. Heinz A, Daedelow LS, Wackerhagen C, Di Chiara G. Addiction theory matters-Why there is no dependence on caffeine or antidepressant medication. Addict Biol. 2020;25(2):e12735. https://doi.org/10.1111/adb.12735

6. Lam RPK, Chan CK, Tse ML, Lau EHY, Tsui MSH, Chan SKW, Rainer TH. Factors associated with 30-day drug-related emergency department re-attendance among methamphetamine users: a territory-wide retrospective study in Hong Kong. BMC Emerg Med. 2025;25(1):166. https://doi.org/10.1186/s12873-025-01325-6

7. Sinha R. Stress and substance use disorders: risk, relapse, and treatment outcomes. J Clin Invest. 2024;134(16):e172883. https://doi.org/10.1172/JCI172883

8. Gilmore W, Gilmore I. Preventing Alcohol-Related Harm: Effective Strategies and the Role of Health Professionals. Br J Hosp Med (Lond). 2025;86(8):1–12. https://doi.org/10.12968/hmed.2024.0719

9. Благов Л.Н., Шуплякова А.В., Лощинин А.А. Лечебно-реабилитационный компонент ведения аддиктивной патологии и созависимости: стратегия и тактика. Наркология. 2020;19(11):72–90. https://doi.org/10.25557/1682-8313.2020.11.72-90

10. Koob GF. Drug Addiction: Hyperkatifeia/Negative Reinforcement as a Framework for Medications Development. Pharmacol Rev. 2021;73(1):163–201. https://doi.org/10.1124/pharmrev.120.000083

11. Esmaili-Shahzade-Ali-Akbari P, Bozorgnia A, Shaterian M, Jandaghian S, Moghimi Shahri S. Oxytocin Neuropeptide in the Control of Drug Dependence: A Review of Past Studies and Future Challenges. Eur J Neurosci. 2025;62(1):e70197. https://doi.org/10.1111/ejn.70197

12. Ветрова М.В., Палаткин В.Я., Проценко Е.А., Боровская В.Г., Ирхина М.Д., Белова О.Г., Тюсова О.В., Блохина Е.А., Бушара Н.М., Ярославцева Т.С., Холодная А.Н., Лиознов Д.А., Крупицкий Е.М., Звартау Э.Э. Гормональные биомаркеры стресса и когнитивные функции больных ВИЧ-инфекцией с опиоидной зависимостью. Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2022;11(3):112–119. https://doi.org/10.33029/2305-3496-2022-11-3-112-119

13. Быков И.М., Любченко Д.А., Попов К.А., Столярова А.Н., Попова М.А., Цымбалов О.В., Есауленко Е.Е. Анализ содержания белковых маркеров в плазме крови больных с синдромом зависимости от наркотических веществ: наблюдательное клиническое исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2023;30(2):25–34. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-2-25-34

14. Быков И.М., Любченко Д.А., Попов К.А. Изменения биохимических показателей у больных с зависимостью от психостимуляторов на фоне метаболической коррекции. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2019;14(2):352–355. https://doi.org/10.14300/mnnc.2019.14086

15. Bosch JA. The use of saliva markers in psychobiology: mechanisms and methods. Monogr Oral Sci. 2014;24:99–108. https://doi.org/10.1159/000358864

16. Bauduin SEEC, Giltay EJ, van Noorden MS, van der Werff SJA, de Leeuw M, van Hemert AM, van der Wee NJA. Salivary markers of stress system activation and social withdrawal in humans. J Psychiatr Res. 2021;136:435–443. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2020.10.017

17. Čižmárová B, Tomečková V, Hubková B, Hurajtová A, Ohlasová J, Birková A. Salivary Redox Homeostasis in Human Health and Disease. Int J Mol Sci. 2022;23(17):10076. https://doi.org/10.3390/ijms231710076

18. Marrocco I, Altieri F, Peluso I. Measurement and Clinical Significance of Biomarkers of Oxidative Stress in Humans. Oxid Med Cell Longev. 2017;2017:6501046. https://doi.org/10.1155/2017/6501046

19. Мартусевич А.К., Суровегина А.В., Ковалева Л.К., Диленян Л.Р. Влияние глутатион-содержащего динитрозильного комплекса железа на состояние окислительного метаболизма в эксперименте. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2023;86(6):21– 24. https://doi.org/10.30906/0869-2092-2023-86-6-21-24

20. Mukherjee K, Chio TI, Bane SL. Visualization of oxidative stress-induced carbonylation in live mammalian cells. Methods Enzymol. 2020;641:165–181. https://doi.org/10.1016/bs.mie.2020.04.040. Epub 2020 Jun 15. PMID: 32713522

21. Pellegrini N, Vitaglione P, Granato D, Fogliano V. Twenty-five years of total antioxidant capacity measurement of foods and biological fluids: merits and limitations. J Sci Food Agric. 2020;100(14):5064–5078. https://doi.org/10.1002/jsfa.9550

22. Maciejczyk M, Bielas M, Zalewska A, Gerreth K. Salivary Biomarkers of Oxidative Stress and Inflammation in Stroke Patients: From Basic Research to Clinical Practice. Oxid Med Cell Longev. 2021;2021:5545330. https://doi.org/10.1155/2021/5545330

23. Nonaka T, Wong DTW. Saliva Diagnostics. Annu Rev Anal Chem (Palo Alto Calif). 2022;15(1):107–121. https://doi.org/10.1146/annurev-anchem-061020-123959

24. Lorini Franciscatto I, Scherer Seibert B, Dries SS, Linden R, Ziulkoski AL, Perassolo MS. Evaluation of oxidative stress and its association with drug therapy in inpatients treated for cocaine dependence. Drug Chem Toxicol. 2024;47(4):372–380. https://doi.org/10.1080/01480545.2023.2219039

25. Dries SS, Seibert BS, Bastiani MF, Linden R, Perassolo MS. Evaluation of oxidative stress biomarkers and liver and renal functional parameters in patients during treatment a mental health unit to treat alcohol dependence. Drug Chem Toxicol. 2022;45(2):861–867. https://doi.org/10.1080/01480545.2020.1780251

Об авторах

Г. А. ЕрмаковаРоссия

Ермакова Галина Алексеевна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной и клинической биохимии

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар, 350063

Е. С. Устинова

Россия

Устинова Екатерина Сергеевна — ассистент кафедры клинической иммунологии, аллергологии и лабораторной диагностики

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар, 350063

Д. А. Любченко

Россия

Любченко Дмитрий Александрович — кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной и клинической биохимии

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар, 350063

А. Г. Завгородняя

Россия

Завгородняя Анна Германова — ассистент кафедры фундаментальной и клинической биохимии

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар, 350063

И. М. Быков

Россия

Быков Илья Михайлович* — доктор медицинских наук, профессор; заведующий кафедрой фундаментальной и клинической биохимии

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар, 350063

К. А. Попов

Россия

Попов Константин Андреевич — кандидат медицинских наук, доцент кафедры фундаментальной и клинической биохимии

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар, 350063

Рецензия

Для цитирования:

Ермакова Г.А., Устинова Е.С., Любченко Д.А., Завгородняя А.Г., Быков И.М., Попов К.А. Особенности состояния маркеров окислительного стресса в смешанной слюне больных наркологического профиля: наблюдательное контролируемое исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2025;32(5):74-84. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-5-74-84

For citation:

Ermakova G.A., Ustinova E.S., Lubchenko D.A., Zavgorodnyaya A.G., Bykov I.M., Popov K.A. Features of oxidative stress markers in mixed saliva of patients with substance use disorders: An observational controlled study. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2025;32(5):74-84. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-5-74-84