Перейти к:

Организационная приверженность среднего медицинского персонала: определение понятия и специфика измерений (обзор зарубежных публикаций)

https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-5-96-120

Аннотация

Введение. Вопросам организационной приверженности среднего медицинского персонала в российской исследовательской литературе уделяется пока крайне мало внимания. В то же время в зарубежной научной традиции, берущей свое начало с 1960-х гг., приверженность рассматривается как своеобразная «квинтэссенция», комплексно отражающая в себе отношение работников государственного здравоохранения не только к своей организации, но и к своей профессии, работодателю, труду в целом. В этом смысле приверженность выходит за рамки измерений удовлетворенности/неудовлетворенности трудом, лояльности/нелояльности организации, вовлеченности/невовлеченности в ее работу и т. д.

Цель исследования: на основе анализа зарубежных публикаций систематизировать и критически осмыслить основные подходы к пониманию организационной приверженности среднего медицинского персонала, выявить основные этапы развития данной темы в историографии, основные компоненты и механизмы формирования приверженности в медицинских организациях.

Методы. Проблемно-хронологический, сравнительный и критический анализ литературных источников (n = 3808), размещенных в англоязычной текстовой базе данных медицинских и био логических публикаций «PubMed» и выделенных на основании тематического запроса «organizational commitment of nurses» («организационная приверженность медицинских сестер»).

Результаты. Выделены 4 хронологических этапа изучения вопросов организационной приверженности в зарубежной литературе, отличающиеся как по своему содержанию, так и по направленности научных публикаций. На первом этапе (рубеж 1960/1970-х — 1980-е гг.) публикации, как правило, носили описательный характер и касались в основном характеристики обязательств работников по отношению к своим организациям, приверженности этическим моделям поведения и ценностям профессии. В то же время появились первые исследования, призывавшие к разработке «систем объективных оценок программ охраны труда» работников здравоохранения, которые учитывали бы различные аспекты «трудовой жизни», «ролевую неопределенность» и «ролевые конфликты», влияющие на желание работать в медицинской организации. На втором этапе (1990-е гг.) внимание исследователей привлекли вопросы изучения вовлеченности и удовлетворенности трудом как факторов, определяющих организационную приверженность персонала. В публикациях, посвященных анализу «личного жизненного опыта», внедрения психологических контрактов и моделей «совместного управления», создания «самостоятельных рабочих групп медсестер» и «совместных команд», отмечалась необходимость вовлечения среднего медперсонала в управление организациями. На третьем этапе (рубеж 1990/2000-х — начало 2020-х гг.) появилось множество публикаций, посвященных измерению приверженности среднего медперсонала на основе применения модели Дж. Мейера и Н. Аллен. Большое значение приобрел анализ «особости» медсестринского труда в ключе формирования «культуры учреждений», учета ожиданий сотрудников и создания атмосферы воспринимаемой поддержки. В поле зрения оказались вопросы эмоциональных составляющих труда, совмещенные с комплексным изучением проблем эмоционального истощения, стрессов и стрессоров, профессионального выгорания, деперсонализации и пр. При этом наблюдался процесс расширения географии исследований, совмещенный с попытками понять специфику организационной приверженности за пределами «западного опыта». На четвертом этапе (с начала 2020-х гг.) внимание исследователей привлекли вопросы безопасности персонала на рабочих местах, коллективного эмоционального и профессионального выгорания и сохранения «качества здоровья» среднего медперсонала. Новыми темами стали вопросы влияния цифровизации и мультикультурности на поддержание организационной приверженности и стабильности медсестринских коллективов.

Заключение. В дискуссиях по вопросам содержания организационной приверженности и проблемам его качественного измерения рано ставить точку, так как реальная жизнь ставит все новые и новые проблемы, требующие адекватного изучения и детального научного анализа. Результаты обзора позволяют не только совершенствовать существующие подходы к оценке организационной приверженности, но и разрабатывать комплексные программы организационного развития, ориентированные на удержание, мотивацию и профессиональное развитие среднего медицинского персонала в российских медицинских учреждениях.

Ключевые слова

Для цитирования:

Кузьмин К.В., Петрова Л.Е., Харченко В.С. Организационная приверженность среднего медицинского персонала: определение понятия и специфика измерений (обзор зарубежных публикаций). Кубанский научный медицинский вестник. 2025;32(5):96-120. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-5-96-120

For citation:

Kuzmin K.V., Petrova L.E., Kharchenko V.S. Organizational commitment of nursing staff: Definition of the concept and specifics of measurement (review of foreign publications). Kuban Scientific Medical Bulletin. 2025;32(5):96-120. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2025-32-5-96-120

ВВЕДЕНИЕ

Изучение приверженности сотрудников к длительной работе в организации (или — «организационной приверженности»), рассматриваемой в качестве особой эмоциональной (психологической) привязанности персонала к организации (работодателю), поддерживающей вовлеченность и преданность сотрудников и не дающей им возможности либо препятствующей их желанию искать работу в другом месте, является новой для российских исследователей и потому пока не обладает широкой исследовательской базой, выраженной в достаточном массиве прикладных научных публикаций.

Впервые интерес к обозначенной тематике обнаруживается в 2010‑е гг. [1–7], однако фундаментальной можно посчитать статью Ю. В. Потаповой и В. А. Климухиной «Структура и факторы формирования организационной приверженности: теоретическая модель» [8], в которой на основе системного подхода Дж. Мейера и Н. Аллен (1991) [9] представлен анализ факторов формирования и содержательных особенностей компонентов приверженности при соотношении с такими понятиями, как «лояльность работников», «вовлеченность персонала», «удовлетворенность трудом», «организационная идентификация» и др. По определению авторов, высокая приверженность сотрудников к работе в организации порождает множество позитивных последствий, способствуя повышению удовлетворенности работой и уровня доверия организации, производительности труда, мотивации и снижению текучести кадров, стресса и выгорания, возрастанию готовности к внедрению инноваций, повышению оптимизма и улучшению способности справляться с неудачами в профессиональной деятельности и т. д.

При этом важно учесть тот факт, что организационная приверженность — более широкое понятие по сравнению с такими, подчас отдельно изучаемыми, понятиями, как удовлетворенность/увлеченность трудом, вовлеченность в работу организации, лояльность работодателю и пр. Обращаясь именно к объяснительному конструкту «организационная приверженность», мы достигаем комплексного подхода в получении новых знаний о феномене и их использовании для управленческих решений.

Особенно актуален поиск объяснительных моделей поведения сотрудников медицинских организаций — как теоретических, дающих приращение знания о социальных механизмах достижения качества медицинской помощи, так и практических, обладающих потенциалом реальных организационных изменений, так как решение задач здоровьесбережения в рамках достижения национальных целей РФ1 предполагает сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей за счет повышения доступности медицинской помощи и преодоления как «количественного», так и «качественного» дефицита кадров в здравоохранении.

Понятие «организационная приверженность» в этой связи отвечает, на наш взгляд, указанным задачам — как теоретическим, так и прикладным. При этом важно учитывать, что медицинские сестры — один из центральных элементов системы здоровьесбережения нации — играют ключевую роль в реализации мероприятий по обеспечению эффективности и качественной медицинской поддержки. Тем не менее изучение особенностей организационной приверженности среднего медицинского персонала представлено в российской литературе фактически только одной публикацией — статьей С. В. Умнова и соавт. «Современные подходы к формированию высокой приверженности персонала медицинской организации» [10], в которой авторы выделили 4 основных направления, влияющие на приверженность: 1) сокращение дистанции и изменение корпоративной культуры; 2) повышение функциональной гибкости персонала; 3) создание возможностей для карьеры и профессионального роста; 4) вовлечение персонала в управление.

Цель исследования — теоретический анализ зарубежных публикаций, посвященных концепту организационной приверженности, который в российском контексте здравоохранения представляет собой новый и недостаточно изученный феномен. Теоретические аспекты цели: систематизировать и критически осмыслить зарубежные подходы к пониманию организационной приверженности, выявить ее основные компоненты и механизмы формирования в медицинских организациях. Прикладные цели заключаются в адаптации полученных знаний для дальнейшего развития управленческих практик в российской системе здравоохранения, направленных на повышение мотивации и удержания медицинского персонала, что будет способствовать улучшению качества медицинской помощи и решению кадрового дефицита. Такой подход позволит заложить основу для дальнейших эмпирических исследований и практических рекомендаций в рамках национальных целей развития отрасли здравоохранения.

В исследовании впервые предпринята попытка комплексного анализа имеющихся научных подходов к изучению организационной приверженности среднего медицинского персонала как объяснительной модели и механизма улучшения. Обзор зарубежных публикаций предназначен для обоснованного выбора дизайна эмпирических исследований персонала в российских медорганизациях.

МЕТОДЫ

В исследовании применены качественные методы: проблемно-хронологический, сравнительный и критический анализ. Отбор материалов проводился посредством целенаправленного поиска в англоязычной текстовой базе данных медицинских и биологических публикаций «PubMed» с использованием ключевых слов, релевантных теме организационной приверженности медицинского персонала. Критериями отбора являлись актуальность, полнота раскрытия темы и методологическая достоверность. Анализ литературы осуществлялся поэтапно: после формирования базы данных публикаций были систематизированы основные подходы и теоретические модели, затем проведено сопоставление результатов различных исследований, а в завершающей стадии выполнена критическая оценка и выявление научных пробелов.

Объективность и достоверность интерпретации полученных данных обеспечивались с помощью триангуляции, включающей систематическое сопоставление результатов, полученных разными исследователями, в ходе регулярных обсуждений в авторском коллективе. Такой подход предполагает многогранное рассмотрение материала, что снижает влияние субъективных и методологических искажений. Регулярные совместные обсуждения позволяли интегрировать различные точки зрения, обеспечивая комплексную и надежную интерпретацию результатов исследования.

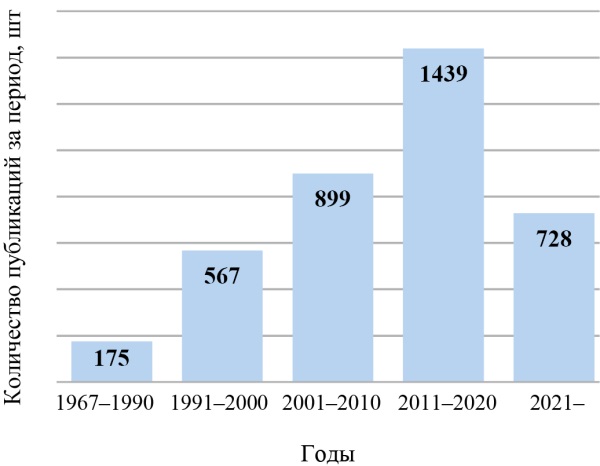

Авторы использовали наукометрический (количественный) подход в оценке научных публикаций — ниже представлена динамика публикационной активности зарубежных исследователей, что в целом свидетельствует о востребованности объяснительного концепта «организационная приверженность» (рис. 1).

Рис. 1. Количество публикаций (n = 3808)

Примечание: рисунок выполнен авторами.

Fig. 1. Number of publications (n = 3808)

Note: The figure was created by the authors.

В то же время данное исследование представляет собой скорее литературный обзор научных публикаций (метаобзор), нежели наукометрический анализ, что накладывает определенные ограничения на количественную оценку развития научной темы. Однако такой подход позволяет глубоко и критически осмыслить концептуальные основы организационной приверженности, обеспечивая теоретическую базу для последующих эмпирических исследований и практических рекомендаций в сфере здравоохранения.

Всего по тематическому запросу «organizational commitment of nurses» («организационная приверженность медицинских сестер») в базе данных «PubMed» идентифицированно свыше 3,8 тыс. статей2, обращенных к анализу заявленной проблематики.

Очевидно, что интерес исследователей к изучению содержания и специфики измерений организационной приверженности среднего медицинского персонала постоянно растет: если за период с 1967 по 1990 г. вышло 175 публикаций указанной тематики (4,6 % от общего числа), то с 1991 по 2000 г. — 567 (14,9 %), с 2001 по 2010 г. — 899 (26,6 %), а с 2011 по 2020 г. — уже 1439 (37,8 %). Можно предположить, что выявленная динамика сохранится и в дальнейшем; во всяком случае за период с 2021 по март 2025 г. было опубликовано свыше 700 статей; при этом, к сожалению, совсем не представлены исследования российских авторов. Методы: проблемно-хронологический, сравнительный и критический анализ публикаций. Отбор литературы осуществлялся на основании критериев релевантности тематике исследования. Анализ проводился несколькими авторами, что минимизировало субъективность оценок.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Как содержательно, так и по качественным характеристикам (новизна результатов) статьи, посвященные анализу организационной приверженности такой специфической социально-профессиональной группы, как медицинские сестры, различаются, что позволило выделить 4 основных хронологических этапа в изучении темы в зарубежной историографии.

1. Начальный этап формирования концепции применительно к изучению среднего медицинского персонала — конец 1960‑х — начало 1990‑х гг.

Первые публикации, увидевшие свет в конце 1960‑х — 1980‑е гг., как правило, носили описательный характер; они касались в основном анализа «обязательств» средних медработников по отношению к своим организациям, коллегам и/или пациентам, «приверженности» этическим моделям поведения, а также роли ценностей профессии в оказании помощи больным людям [11–15].

При этом общей для авторов была убежденность, что социальная значимость профессии и внедренные стандарты оказания медицинской помощи автоматически порождают приверженность организации [16], выраженную в «миссионерском рвении» среднего медицинского персонала в выполнении своего предназначения [17], а личностный и профессиональный рост всегда представлялись производным от приверженности организации [18]. К примеру, утверждалось, что медсестры должны «полностью осознавать, что их профессия подразумевает работу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, включая праздники» [19], так как главным ресурсом развития здравоохранения является «выполнение медсестрами своих обязательств» [20]. K. Zander (1988) [21] указывал, что в основе приверженности лежат ответственность медсестер за результаты ухода за пациентами, «неустанное выражение ухода», «готовность учиться и рисковать», «слушание, отзывчивость, чувство юмора и признание вклада каждого», а D. L. Patterson (1991) [22] — что «приверженность совершенству требует пожизненной приверженности сестринскому делу, исследованиям, обучению, личному балансу и благополучию». Нередко организационная приверженность рассматривалась исключительно в контексте взаимодействия медсестры и пациента, о чем красноречиво свидетельствовал K. Krause (1993) [23], утверждавший, что «профессия не может развиваться без сильной приверженности задаче сестринского дела, эта приверженность и ее совершенствование являются важнейшей задачей. За приверженностью следуют ответственность, коллегиальность и коллективность как средства достижения общей цели».

Если же ничего из вышеперечисленного не наблюдалось, то «корень проблем» виделся в недостаточности либо отсутствии необходимой «биологической» или «медицинской» подготовки медсестер, а также в дихотомии, возникающей между «сестринским образованием и сестринским обслуживанием» [24], выраженной, например, в несогласованности сфер профессиональной подготовки и оказания медицинской помощи [25] и «необученности» ведению необходимой документации [26] и порождающей недовольство и конфликты молодых медсестер при устройстве на работу в больницы.

Иными словами, средний медперсонал рассматривался в первую очередь как объект воздействия со стороны менеджеров больниц, но при этом фактически был лишен права самостоятельного «голоса»; неслучайно в связи с этим впоследствии D. Ouellet и C. Elsner (1993) [27] отмечали, что для понимания природы приверженности необходимо сначала сформировать «профессиональный массив знаний в области сестринского дела и гарантировать, что текущая практика основана на достоверных результатах исследований», а M.C. Corley и H. O. Mauksch (1993) [28] указывали, что истинному пониманию приверженности мешает «переплетение» в образе медсестры «множественности обязательств» — организационных, рабочих, профессиональных, служебных, пациентских и кадровых, за которыми не видно самого предмета, а именно того, чего ожидают медсестры, и как они вообще со своими «обязательствами» справляются. Значительное влияние на ситуацию также оказывало «женское лицо» профессии: организационные структуры и системы, основанные на патриархатных началах, очень часто задерживали или напрямую противодействовали реализации карьерных устремлений медсестер [29].

Первым, кто обратил внимание на оборотную сторону медали, а именно на то, что сама медицинская организация может и должна сделать для удержания у себя среднего медперсонала, стал S. B. Webb Jr. (1975) [30], подчеркнувший важность разработки и внедрения «системы объективных оценок программ охраны труда», основанной на «профессионально приемлемых руководящих принципах и стандартах» и нацеленной не на получение больницами сиюминутной выгоды, а на поддержание здоровья сотрудников и их желания максимально долго работать в здравоохранении. В частности, исследователь подчеркивал, что такая система должна включать в себя 4 компонента: 1) руководящую философию и политику; 2) организационную структуру; 3) ресурсы; 4) службы охраны труда.

Наиболее эффективными средствами разработки таких «систем объективных оценок» исследователи называли:

1) внедрение принципов партисипативного управления3 и фасилитирующего лидерства4 в работу организаторов сестринского дела, способствующих развитию лидерских качеств среди персонала и повышающих его мотивацию и ответственность за счет расширения возможностей высказывать свое мнение и принимать участие в обсуждении ключевых вопросов [31][32];

2) расширение возможностей «совместного управления» сестринским делом с привлечением клинического и управленческого персонала как механизма повышения приверженности организации, ответственности и профессионализма [33];

3) постоянный мониторинг качества сестринского ухода на уровне отдельных подразделений внутри каждой больницы с вовлечением в него всех медсестер [34].

К примеру, позднее T. Porter-O’Grady (1991) [35] замечал, что «переход к совместному управлению влияет на то, как медсестры работают и относятся к организации. Использование стратегий коллективных переговоров, перемещение медсестры в сферы контроля над вопросами, которые учреждения когда-то считали выходящими за рамки ее роли или прав, и стратегии управления конфликтами должны будут измениться, чтобы облегчить перемещение медсестер в основной поток принятия решений. По мере того как учреждение переходит от иерархической структуры к многопрофильной и создается более отзывчивая рыночная организация, медсестрам придется играть более активную роль в маркетинге и управлении своей практикой», а C. Doherty и W. Hope (2000) [36] подчеркивали, что «совместное управление — это культурное изменение, которое будет развивать лидерские и управленческие навыки всех категорий персонала; это не быстрое решение для профессии, [так как] вовлечение всего персонала требует времени, настойчивости, решимости и сильной приверженности обучению и развитию».

Постепенно исследователи начинали также осознавать, что средний медперсонал следует рассматривать в качестве важного и особенного объекта научного изучения: так, на необходимость детального анализа и измерения качества «трудовой жизни» медсестер в связи с организационной и профессиональной приверженностью впервые обратила внимание H. L. Smith (1981) [37], обнаружившая, что наиболее высокие показатели приверженности отмечаются у тех работников, которые сообщают об удовлетворенности трудом, а самые низкие — у тех, кто отмечает у себя высокий уровень «напряженности на работе».

Природа такой напряженности виделась, с одной стороны, в «ролевой неопределенности» — неуверенности средних медработников относительно ожиданий других субъектов (врачей, управленцев, пациентов и пр.), а с другой — в «ролевых конфликтах», возникающих на основе «несовместимых требований от различных отправителей ролей или от нескольких ролей, выполняемых одновременно» [38]. При этом, как замечал M. Jamal (1984) [39], отсутствие приверженности, выраженное в трудовом абсентизме (прогулах, опозданиях и текучести кадров), проистекает из «оцениваемых факторов стресса на работе», включающих в себя «ролевую двусмысленность, ролевую перегрузку, ролевой конфликт и нехватку ресурсов», что неизбежно снижает производительность. Преодолению же «ролевой неопределенности» и повышению приверженности должно служить сочетание автономии (самоконтроля за трудовой деятельностью работника) и социальной интеграции (выстраивания отношений с коллегами) [40].

Помимо этого, также были обнаружены существенные отличия в организационной и профессиональной приверженности медицинских сестер, на что, в частности, одними из первых обратили внимание L. G. Kraemer и J. Rigolizzo-Gurenlian (1985) [41], отмечавшие, что сотрудник нередко вынужден выбирать между профессией и организацией, «поскольку их ценности конфликтуют»: профессионал рассматривается как отвечающий авторитету, основанному на экспертизе, а организация характеризуется авторитетом, основанным на иерархической, в первую очередь бюрократической, позиции. В связи с этим обращалось внимание на этические составляющие приверженности: P. J. Christensen (1988) [42] замечал, что менеджеры здравоохранения должны нести «ответственность за создание этической рабочей среды», включающей в себя «этическую осведомленность, принципиальное обоснование, моральную приверженность профессии и друг другу, а также первоочередное внимание к человеческому благополучию со стратегиями его продвижения», — то есть за все то, без чего формирование приверженности невозможно.

Таким образом, авторы первых исследований, посвященных изучению организационной приверженности среднего медицинского персонала, обратили внимание на две связанные и зависимые друг от друга переменные: «внешнюю», обусловленную необходимостью переосмысления управления сестринским делом в организациях здравоохранения, и «внутреннюю», отмеченную попытками изучить и понять, что может служить стимулами для сотрудников в развитии их заинтересованности в длительной работе в медицинской организации. Неслучайно, суммируя опыт и достижения первых исследований, M. J. Moran и J. E. Johnson (1992) [43] отмечали, что формирование приверженности должно охватывать все уровни структуры организации, и штатная медсестра, наряду с другими специалистами, в том числе управленцами, играет жизненно важную роль, являясь «лучшим человеком для оценки состояния услуг здравоохранения и работы над улучшением процессов, посредством которых эти услуги предоставляются клиентам в условиях здравоохранения».

2. Классический этап моделирования концепции — 1990‑е гг.

Качественно новый этап, в частности, характеризуемый стремлением исследователей понять и детально проанализировать настроения среднего медперсонала в ключе разработки и практического применения новых методик изучения вовлеченности в работу и удовлетворенности трудом, отмечается в 1990‑е гг. Определяющими здесь стали своеобразные «поиски смыслов» — ответов на вопросы, главными из которых стали вопросы о том, что же лежит в основе и какие факторы определяют приверженность среднего медперсонала к длительной работе в медицинской организации?

При этом на первый план вышли призывы, с одной стороны, тщательнейшим образом изучить «личный жизненный опыт» средних медработников для того, чтобы наконец-то четко определить их «роль в творческой и поддерживающей среде», а также особенности профессионального роста и развития [44], а с другой стороны, «внедрить социологию» в исследования в целях создания новой целостной модели сестринского дела, основанной на профессиональной и организационной приверженности, но при этом избавленной от «сомнительного эклектизма, маргинализации философских противоречий и маскировки сложных эпистемологических и онтологических конфликтов» [45].

В частности, одним из первых исследователей, обратившихся к изучению удовлетворенности работой среднего медперсонала на основе массовых опросов, стал M. A. Blegen (1993) [46], выделивший 7 переменных, оказывающих наибольшее воздействие на формирование приверженности к длительной работе в медицинской организации, а именно: общение с руководителем, автономия, признание, рутинизация (стандартизация должностного функционала), общение с коллегами, справедливость и «локус контроля» — степень, в которой сотрудники верят, что они, в отличие от внешних сил (вне их влияния), контролируют исход событий в своей жизни. В свою очередь, S. Acorn et al. (1997) [47] отмечали, что, хотя удовлетворенность трудом является предиктором (предвестником/маркером) организационной приверженности, все же наиболее важной нужно считать децентрализацию работы с четким определением обязанностей, функций и прав медсестры, поскольку именно децентрализация «влияет на организационную приверженность как напрямую, так и косвенно, через профессиональную автономию и удовлетворенность работой». Целый ряд авторов [48–51] подчеркивал, что важнейшими факторами, обеспечивающими приверженность, удовлетворенность работой и качество принимаемых решений, являются сплоченность коллектива, открытое обсуждение возникающих трудностей в процессе как формального, так и неформального общения, а также поддержка со стороны менеджеров и всего персонала, в том числе и немедицинского.

Тем самым ставился вопрос о необходимости кардинальных организационных перемен в работе как медицинских организаций в целом, так и их руководителей/менеджеров, врачебной и медсестринской корпораций. Симптоматичным в связи с этим стало появление исследований, посвященных проблемам внедрения неформальных «психологических контрактов» между работодателями и сотрудниками, основанных на их ожиданиях друг от друга «с точки зрения работы и организационных обязательств», поддержании взаимного доверия и достижении взаимовыгодных соглашений «по всем вопросам, где это возможно»; к примеру, S. J. Cavanagh (1996) [52] подчеркивал, что «психологический контракт — это неявное соглашение между работодателем и сотрудником о том, что каждая сторона будет относиться к другой справедливо… Хотя такой контракт не является юридически обязывающим соглашением, он, тем не менее, является обязательным соглашением между людьми». Сходным образом рассуждал A. E. Molzahn (1997) [53], полагавший, что важнейшим средством формирования приверженности является внедрение новой, «заботливой», организационной культуры, важнейшими составляющими которой должны стать «ценности группы, качества заботливого лидера, стиль управления, процессы принятия решений, планирование изменений, принятие мер и размышление/оценка/ответственность».

При этом исследователи предлагали различные варианты формирования «заботливой культуры». Так, I. Johansson et al. (1994) [54] подчеркивали определяющую значимость межличностных отношений и фасилитирующего лидерства руководителей медсестринских коллективов, а G. MacDonald (1995) [55] — необходимость внедрения «совместного управления», реализуемого на корпоративной основе и способного «повысить вовлеченность медсестер в работу, мотивацию, качество трудовой жизни, организационную приверженность, возможность влиять на уход за пациентами и профессиональную гордость». M. C. Narayan et al. (1996) [56], F. Annand (1997) [57] и M. Parker и S. Gadbois (2000) [58] ратовали за создание «самостоятельных рабочих групп медсестер» («сообществ на рабочем месте»), разрабатывающих конкретные вопросы управления на уровне отдельных подразделений и основанных на принципах наставничества, общения, организационной приверженности, сотрудничества и совместного вклада в общее дело; C. K. Wilson (1998) [59] — за создание «совместных команд», объединяющих менеджеров и специалистов сестринского дела и основанных на взаимозависимости, организационной власти, самоопределении, компетентности, приверженности и «подлинной заботе о качестве выполняемой работы»; M. A. McCrea (1998) [60] — за установление «баланса сил», обеспечивающего приверженность всех заинтересованных сторон настоящему партнерству и совместное участие в принятии решений.

Отдельное внимание было уделено критическому анализу состояния межличностных и профессиональных взаимодействий на уровне медицинских организаций. Например, S. Makaram (1995) [61] называл фактором, существенно снижающим организационную приверженность, «исторически» конфликтные отношения медсестры и врача, порождающие дисбаланс в деятельности организаций и мешающие межпрофессиональному сотрудничеству, а D. Corrales et al. (2000) [62] в связи с этим подчеркивали, что зачастую взаимодействие врачей и медсестер строится на уровне взаимных обвинений, так как «врачи считают, что медсестры не хотят брать на себя совместную ответственность за рабочую нагрузку в медицинских центрах, а медсестры считают, что врачи не хотят делиться задачами, а скорее [их] делегируют или приказывают им». Подобная «обвинительная риторика» сохранится и в дальнейшем: например, L. Caricati et al. (2014) [63] отмечали, что «профессиональная приверженность врачей препятствует их готовности сотрудничать с медсестрами таким образом, чтобы признавать их автономию» и если медицинские сестры всегда готовы к таком сотрудничеству, то врачи, как правило, его необходимость начисто отрицают.

В свою очередь, A. M. Brewer и P. Lok (1995) [64] подчеркивали, что в отсутствии доверия и организационной идентификации виноваты прежде всего сложившиеся неравноправные отношения между медсестрами и руководством больниц, так как последнее чаще всего присушивается к мнению врачей, но не медсестер, а R. B. Dwore et al. (2000) [65] упрекали управленцев в том, что те искусственно поддерживают «стеклянный потолок», не давая медсестрам продвигаться на управленческие должности и сознательно рассматривая их в роли работников «второго сорта».

В связи с вышесказанным авторы публикаций указывали на противоречия, сложившиеся внутри самой культуры медицинских организаций: с одной стороны, приверженность виделась как результат конструктивного сотрудничества всех заинтересованных сторон, ядром которого является пара «врач-медсестра» [66], а с другой — именно медсестры являются первыми, кого не хотели бы видеть в качестве равноправных партнеров, участвующих в обсуждении вопросов состояния и перспектив развития медицинских организаций, ни врачи, ни управленцы [67]. Неслучайно B. D. Gifford et al. (2002) [68] подчеркивали, что «бюрократическая культурная норма больниц с ее иерархическими структурами, правилами и положениями, а также сильным акцентом на измерении результатов и затрат, возможно, не является культурой, наиболее благоприятной для повышения удовлетворенности работой и приверженности медсестер».

Предметом изучения исследователей 1990‑х гг. также стали факторы, мотивирующие средних медработников оставаться в организации на длительный срок: например, R. Bergler (1995) [69] замечал, что такая мотивация «в первую очередь носит личный характер», включая в себя «социальную приверженность, мотивацию к достижению и ответственность за решение разнообразных человеческих проблем»; демотивирующими факторами становятся пренебрежение пациентами, стресс, дезорганизация рабочего времени, засилье бюрократии и отсутствие личной ответственности.

Особое внимание уделялось эмоциональным (аффективным) составляющим организационной приверженности, присущим в целом профессиям, относящимся к типу «человек—человек». В частности, отмечалось, что состояние «профессионального психического здоровья» является определяющим фактором, стимулирующим рост производительности среднего медперсонала, повышение приверженности и удовлетворенности работой [70], а в основе его поддержания лежат способности анализировать причины и интенсивность стрессов, адекватно реагировать на стрессоры, а также нейтрализовывать их ожидаемые негативные последствия [71]. Укреплению психического здоровья должно также содействовать развитие культуры толерантности, нацеленной на необходимость учета при планировании и внедрении стратегий управления и лидерства «культурного многообразия» [72], так как сама «пациентская среда» заставляет практикующих медсестер чаще задумываться о ценностях и приверженности профессии, находя себя в принятии «иных» пациентов, сочувствии и «демонстрации этноцентричности» [73].

В целом на важность анализа качеств «среды ухода за пациентами» указывал S. H. Pappas (1995) [74], отмечавший, что приверженность становится результатом как способностей медсестер «предоставлять качественную помощь пациентам и получать личное удовлетворение от работы по уходу», так и их «выносливости», включающей в себя 3 важнейшие характеристики: 1) веру в то, что люди могут контролировать или влиять на события в своей жизни; 2) способность чувствовать себя вовлеченными в профессию; 3) ожидание перемен как «захватывающего вызова для дальнейшего развития». Однако, как указывали пессимистически настроенные авторы [75], в условиях хронической нехватки персонала такое вряд ли возможно, и, учитывая тот факт, что удовлетворенность пациентов является ключом к пониманию удовлетворенности медсестер своей работой, без адекватного кадрового обеспечения сформировать их высокую организационную приверженность не получится.

При этом показательным оказывался тот факт, что обсуждение проблем организационной приверженности и алгоритмов ее формирования вызывало серьезную настороженность, а подчас — негодование со стороны приверженцев «старой» школы сестринского дела5. Например, V. M. Woodward (1997) [76] указывал на риски разрушения «целостности целого» — экспрессивных компонентов сестринской деятельности, основанных на альтруистических ценностях; M. B. Modic и M. Amour (1998) [77] призывали «вернуть» в сестринское дело приверженность профессии, а не организации; C. L. Farley (2003) [78] — заменить абстрактную и малопонятную приверженность «обучением служению», охватывающим широкий спектр всех видов практической деятельности и медицинской педагогики; J. Salvage (1998) [79] — прекратить смешивать «альтруизм и прагматизм», пытаясь прикрыть попытки «контролировать медсестринскую профессию» повышением приверженности организации. Наконец, M. H. Hem и K. Heggen (2004) [80] указывали на то, что приверженность, основанная на организации повседневной работы в больничном отделении, четком разделении труда между медсестрами и врачами и прагматичном подходе медсестер к уходу за больными, вообще противоречит главной сестринской ценности — состраданию.

Организационной приверженности нередко противопоставлялась приверженность профессии: к примеру, B. Beagan и C. Ells (2009) [81] утверждали, что средние медработники в подавляющем своем большинстве выражают «приверженность ценностям помощи другим, заботе, ориентированности на пациента, защите его интересов, профессиональной честности, целостному уходу и обмену знаниями для расширения прав и возможностей пациентов», но, сталкиваясь с политикой внедрения организационных ценностей, они зачастую испытывают проблемы и разочарование, испытывая растущее давление профессиональных иерархий и властных структур.

И все же в целом организационная приверженность среднего медперсонала стала с 1990‑х гг. рассматриваться как один из важнейших элементов, обеспечивающих «удовлетворение потребностей и предпочтений пациентов, особенно в областях эмоциональной поддержки, координации ухода, подготовки к выписке и вовлечения семьи и друзей», наряду с инвестициями в обучение и переподготовку персонала, перепроектированием систем оценки его работы, мероприятиями по повышению качества лечения и сестринского ухода, обеспечением «коммуникации между лицами, осуществляющими уход, пациентами и членами их семей» [82]. Неслучайно R. A. Westrope et al. (1995) [83] подчеркивали, что «качественный уход за пациентами лучше всего обеспечивают компетентные клинические сотрудники, которые преданы своей работе, организационным ценностям и целям и сохраняют занятость с течением времени», а R. Peterson (1999) [84] отмечала, что обеспечение качественного ухода за пациентами немыслимо вне «собственного профессионального роста» среднего медперсонала, так как именно медсестры уполномочены быть «заботливыми целителями, учителями и защитниками интересов пациентов в постоянно меняющейся среде здравоохранения».

3. Прикладной этап «внедрения социологии» в сестринские исследования — рубеж 1990/2000‑х — начало 2020‑х гг.

Новый содержательный поворот в исследованиях обнаруживается на рубеже 1990/2000‑х гг., что можно связать с попытками комплексного анализа особенностей организационной приверженности среднего медперсонала. При этом основными задачами стали, с одной стороны, изучение путей преодоления противоречий между профессиональной и организационной приверженностью, проявляющих себя, в частности, в стремлении к идеалу индивидуализированной целостной помощи и реальностью среды с ограниченными ресурсами [85], а с другой стороны, детальный критический анализ специфики коммуникаций, приверженности, вовлеченности, достижения консенсуса и совместимости действий разных субъектов здравоохранения, обеспечивающих комплексный уход за пациентами и помощь их близкому окружению [86].

Одними из первых здесь стали P. J. Kalbfleisch и B. W. Bach (1998) [87], утверждавшие, что ожидаемые размеры адекватного вознаграждения способствуют росту организационной приверженности, удовлетворенности и вовлеченности в работу; при этом факторами, провоцирующими снижение приверженности, назывались сверхнапряжение на работе, отсутствие внимания со стороны окружающих, частая и необоснованная критика, а также редкость или несоразмерность затраченному труду вознаграждений. При этом целый ряд исследователей [88–91] отмечал, что для повышения приверженности необходимо внедрить программы удержания/сокращения текучести кадров, вознаграждения/признания и ротацию рабочего графика и обязанностей, так как основными причинами, по которым медсестры меняют работу, являются недовольство размерами зарплаты, объемом нематериальных льгот и графиком работы, а также «воспринимаемые» организационные стрессы, связанные как с уходом за пациентами, так с взаимодействием с начальством и коллегами, проявляющиеся в ухудшении здоровья сотрудников, вызывающие профессиональное выгорание и «моральное возмущение» и способствующие как уходу из организации, так и уходу из здравоохранения в целом.

Напротив же, когда руководители организаций и средний медперсонал находятся «в одной лодке» и понимают свою «взаимозависимость», тогда у сотрудников формируется позитивное организационное мышление, основанное на принципах партнерства, автономности и «гордости за организацию», а их вовлечение в совместную постановку целей, организованную вокруг «наших проблем», а не собственных забот руководителя, ведет к формированию длительной привязанности к организации [92]. При этом, по утверждению M. Simons (2004) [93], формирование высокой приверженности в принципе невозможно без ответной приверженности руководителей медорганизаций благополучию сотрудников, основанной на принципах «заботливой и сострадательной культуры»: «Так же, как мы заботимся о тех, кто находится в наших стенах, мы должны планировать и реализовывать программы, которые способствуют здоровью и благополучию нашего сообщества».

По мнению исследователей, на приверженность среднего медперсонала влияют не только воспринимаемый «имидж работы» и напряжение, с ней связанное, но и завышенные/необоснованные требования со стороны пациентов, их родственников, врачей и менеджеров [94], провоцирующие стрессы, выгорание, эмоциональное истощение, деперсонализацию и психосоматические проблемы со здоровьем, в конечном счете выливающиеся в выраженное стремление «порвать с организацией» [95][96]. Для преодоления негативных последствий «эмоционального истощения» и в целях создания оптимальной «заботливой среды» предлагалось широко использовать возможности социокультурной анимации — организации «зон спокойствия», проведения регулярных развлекательных мероприятий, назначения лиц, ответственных за противодействие издевательствам и непрофессиональному поведению, неформального признания заслуг и пр. [97].

При этом D. K. McNeese-Smith (2000) [98] одной из первых призвала рассматривать организационную приверженность во временном диапазоне, то есть в зависимости от стажа работы и возраста медсестры, отметив, что ее величина будет зависеть от того либо иного этапа карьерного роста и профессиональных изменений в сознании сотрудника, связанных с особенностями личностной идентификации с «рабочей средой» в организации. Исследователь выделила 3 этапа: вхождение в организацию («вступление в должность»), достижение мастерства («освоение должности») и отстранение от организации («выход из должности»), отметив, что чем дольше медсестра работает в организации на одной должности, тем больше она «отстраняется от нее», и состояние приверженности в итоге сменяется состоянием «разъединения». Наибольшую же удовлетворенность работой, производительность и организационную приверженность демонстрируют медсестры старшего возраста, находящиеся на стадии «освоения должности» и имеющие перед собой четкие карьерные перспективы, что подчеркивает «настоятельную необходимость для медсестер и организаций совместно планировать карьеру» [99]. В противовес данным утверждениям M. Ruokolainen et al. (2014) [100] отмечали, что «возрастные» медсестры с большим стажем и опытом работы, будучи наиболее преданными своей организации, более всего уязвимы в неуверенности в своей работе в силу возрастания конфликтов между работой и семьей; молодые же медсестры, чувствующие тесную привязанность к своей организации, используют ее в качестве «защитного фактора» в преодолении неуверенности при выполнении своих должностных обязанностей.

Попытки обнаружить зависимость между приверженностью, возрастом и стажем работы породили в дальнейшем очень интересную дискуссию, связанную с изучением поколенческих различий разных отрядов среднего медперсонала. Так, к примеру, J. Hu et al. (2004) [101] утверждали, что разные поколения («молчаливое», бэби-бумеры, поколения X и Y) вообще «имеют совершенно разные требования к трудоустройству и разные потребности в ориентации, обучении, продвижении по службе, льготах, привилегиях и вариантах выхода на пенсию». Такие требования и потребности, по мнению исследователей [102–104], должны наконец-то заставить медицинские организации и их руководителей научиться «предвидеть межпоколенческие различия» с тем, чтобы «обеспечить благоприятную рабочую среду, признающую эти различия», выработать более дифференцированный «индивидуальный стиль», интуитивно учитывающий мнения разных поклонений, а также понять, что «многообразие поколений на рабочем месте открывает более широкие возможности для практики, поскольку опыт и знания каждого поколения в сестринской среде создают атмосферу принятия и гармонии, способствующую удержанию медсестер». Более того, D. K. McNeese-Smith и M. Crook (2003) [105] полагали, что если организаторы сестринского дела и менеджеры больниц не будут иметь четких представлений о специфике и разнообразии личных ценностей средних медработников в зависимости от их возраста, пола, стажа, этнической, религиозной и поколенческой принадлежности и о том, насколько эти ценности соответствуют или не соответствуют (а, может быть, противоречат) ценностям организации, то разговоры о формировании приверженности организации будут вообще лишены всякого смысла.

Авторы публикаций [106][107] призывали руководителей медсестринских коллективов и больниц при формировании «культуры учреждений», поддерживающей традиции сестринского дела, стремиться к всеобъемлющему «пониманию нужд и чаяний» среднего медперсонала, возникающих в связи и по поводу работы, так как в противном случае кадровые потери будут необратимыми: сотрудники, испытывающие потерю идентичности и смысла в работе, отреагируют на все это «в форме ухода, изоляции, неудач в командной работе и высокой конфликтной среды». Примечательным в этой связи стало исследование «неоднозначности ролей», проведенное M. Kroposki et al. (1999) [108] и показавшее, что сотрудники, испытывающие сильные конфликты, демонстрируют значимо меньшую организационную приверженность и удовлетворенность работой.

Именно приверженность, доступные ресурсы и поддерживающая организационная среда представлялись важнейшими факторами, обеспечивающими включенность персонала в «культурные нормы организации», находящими свое наиболее яркое отражение как в улучшении качества оказания медицинской помощи [109], так и в нахождении «точек соприкосновения» с ожиданиями сотрудников, связанными с управлением и повышающими такие ценности, как доверие, уважение, приверженность, личные инвестиции и командная работа для достижения целей организации [110], а также в создании «атмосферы воспринимаемой поддержки» в виде неформальных «социальных сетей», объединяющих рядовых сотрудников и руководителей медсестринских коллективов [111].

При этом E. Manias et al. (2003) [112] подчеркивали необходимость создания «эффективных сетей коммуникации», основанных на заинтересованном обсуждении всеми сторонами таких вопросов, как «уведомление о наличии смен, распределение работы и признание медсестры как ценного члена команды здравоохранения» и др. В целом же позитивно воспринимаемая в сознании сотрудника «рабочая среда», обеспечивающая равный доступ к информации, поддержке, ресурсам и возможностям учиться и развиваться, активно влияет на отношение сотрудников к работе, производительность и организационную эффективность [113], а «объединение в команды» способствует росту приверженности и «взаимного желания» работать над общей миссией организации и ее видением [114]; при этом важным условием повышения эффективности работы таких команд становится выявление и поддержка неформальных целеустремленных лидеров сестринских коллективов, искренне болеющих за процветание своей организации [115].

В условиях хронического недофинансирования здравоохранения и кадрового дефицита исследователи были убеждены, что формирование новой «культуры учреждений» перебросит «мостик» между «старой приверженностью» мастерству и альтруизму, основанной на защите интересов пациентов и правах человека, и «новой приверженностью», соединенной с ценностями свободы выбора профессии и образа жизни, личной ответственности, понимания вероятных результатов деятельности и «пределов успеха», основанных на справедливом перераспределении ресурсов [116]. Ведущая роль здесь отдавалась всемерному расширению прав и возможностей медсестер, важнейшими элементами которых становились удовлетворенность работой и организационная приверженность [117]; при этом медсестры с большей вероятностью будут удовлетворены и преданы своей профессии, если «они почувствуют, что их мнение услышано и что их рабочая среда способствует профессиональному росту» [118].

Как утверждали J. Motwani et al. (1999) [119], ключевыми компонентами успешности внедрения «культуры учреждений» могут стать: 1) организационная структура и приверженность выявлению и улучшению процессов ее функционирования; 2) использование статистических и аналитических инструментов на основе данных опросов персонала; 3) наделение сотрудников полномочиями брать на себя ответственность за выполнение своих рабочих задач таким образом, чтобы поощрять их непрерывное обучение; 4) вовлечение «внутренних и внешних клиентов» в процессы организационных улучшений; 5) разработка практических мер для мониторинга эффективности внедряемых улучшений. Наконец, кроме всего вышеперечисленного, по мнению B. Hannigan и P. Burnard (2000) [120], медсестры должны обладать «политической осведомленностью», необходимой как для понимания сущности структурных и идеологических факторов, лежащих в основе политики в области здравоохранения, так и для продуцирования собственных политических инициатив.

Следует заметить, что только в 2000–2010‑е гг. исследователи, наконец, обратили внимание на возможности применения модели Дж. Мейера и Н. Аллен для изучения различных типов организационной приверженности, формируемых у среднего медицинского персонала: аффективного, инерционного и нормативного, косвенно доказав, что само по себе «внедрение социологии» в контекст «сестринских исследований» оказалось не такой уж простой задачей. При этом, по образному выражению R. M. Caine и H. Lowenstein (2000) [121], для того чтобы медицинским организациям выжить и процветать «в блуждающих полях напряженных ожиданий, путешествующих по неясным тропам, манипулирующих волшебными технологиями и сталкивающихся с новыми врагами», нужно иметь «мозги, сердце и мужество», а именно приверженность, командную работу и вовлеченность среднего медперсонала.

Пионерами здесь стали S. L. Wagner и M. C. Rush (2000) [122], указавшие на то, что приверженность, удовлетворенность работой и доверие руководству проще и быстрее сформировать у молодых сотрудников, получивших соответствующую поддержку в медицинской организации, и тем самым косвенно подметив, что у медсестер старших возрастов в большей степени превалирует не аффективная, а нормативная приверженность. T. Murrells et al. (2008) [123], в свою очередь, подмечали, что молодые медработники в целом в большей мере подвержены воздействиям, направленным на формирование аффективной приверженности, будучи заинтересованными в содержании работы, направленной на оказание помощи, и благоприятном климате в своем отделении, даже при недостаточности материального вознаграждения.

H. K. Laschinger et al. (2000, 2001) [124][125] предполагали, что более высоким уровнем организационного доверия и аффективной приверженности обладают медсестры, наделенные властными полномочиями; тем самым создание благоприятной среды, усиливающей восприятие расширения прав и возможностей для средних медработников, оказывает положительное влияние на членов организации, повышая ее эффективность, так как «медсестры с более высоким уровнем профессиональной нагрузки значительно более самостоятельны, более преданы организации и более удовлетворены своей работой». Неслучайно, по утверждению L. Kuokkanen и J. Katajisto (2003) [126], при формировании приверженности ведущая роль, наряду с удовлетворенностью работой и ясными возможностями дальнейшего обучения, принадлежит субъективному осознанию работником своей карьеры в конкретной медицинской организации.

Однако приверженность оставаться в организации будет исключительно инерционной при отсутствии других возможностей трудоустройства; в частности, на негативное воздействие «отсутствия обучения, признания и справедливости, неадекватных денежных льгот, плохих отношений с коллегами, этапа завершения карьеры и отсутствия гарантий занятости» обращал внимание D. K. McNeese-Smith (2001) [127]. С другой стороны, медицинские организации, стремящиеся сохранить кадры любой ценой и для этого предлагающие работникам относительно высокие зарплаты и нематериальные льготы, но ничего не делающие для укрепления организационного доверия работников и формирования соответствующей «культуры организации», заведомо рискуют, так как «покупка рабочей силы» порождает цинизм и прагматизм среднего медперсонала по отношению как к выполнению своих обязанностей, так и взаимодействию внутри коллектива [128]. Неслучайно C. P. Hsu et al. (2015) [129] подтверждали, что, хотя вознаграждения и играют важную роль в повышении удовлетворенности работой, их значимость существенно ниже, чем развитие доверия и взаимной поддержки как в коллективе, так и во взаимоотношениях руководителей и их подчиненных.

Впоследствии подобных исследований, основанных на анализе данных социологических опросов среднего медицинского персонала, а также кадровой статистики, и связанных с выявлением положительных либо отрицательных корреляций между организационной приверженностью, удовлетворенностью трудом, вовлеченностью в работу, воспринимаемой доступностью профессионального переобучения, размерами вознаграждения и социальных льгот и текучестью кадров, между намерением покинуть организацию и намерением покинуть профессию, между состоянием воспринимаемого благополучия и проблемами со здоровьем и пр., становится очень много (см., напр., [130–142] и мн. др.). Более того, выводы исследователей нередко оказывались несовместимыми друг с другом, что было связано как с различиями и особенностями изучаемого контингента, так и с разными методологическими подходами к его изучению. Неслучайно нередкими в подобных публикациях оказывались утверждения о том, что для дальнейшего уточнения данных необходимы дополнительные исследования, что «результаты имеют ограниченную обобщаемость… и будущие исследования могут быть направлены на другие объективные измерения производительности» [143].

Некоторые авторы стремились максимально расширить зону исследовательского поиска, пытаясь учесть и измерить наибольшее число факторов, влияющих на приверженность организации и текучесть кадров. К примеру, S. S. Han et al. (2009) [144] выделили 12 таких факторов, в том числе самоэффективность, эффективность работы медсестры, удовлетворенность работой, приверженность организации, стресс, выгорание, организационную культуру сестринского дела, продолжительность обучения в колледже и на рабочем месте, количество больничных коек, стаж работы в здравоохранении и продолжительность работы на текущем рабочем месте; S. A. Vagharseyyedin (2016) [145] на основе комплексного обзора литературы выделил 63 фактора, определяющих организационную приверженность медсестер, разделив их на 4 большие группы: 1) личные характеристики и черты характера медсестер; 2) стиль и поведение руководства и управления; 3) восприятие организационного контекста; 4) характеристики работы и рабочей среды. Без сомнения, в связи с этим попытки сопоставления и нахождения логических связей между множеством факторов, а также противоречий, лежащих в основе их взаимодействий и взаимовлияний, нередко оказывались непосильной задачей для исследователей.

В то же время многие авторы подчеркивали, что, анализируя организационную приверженность среднего медицинского персонала, следует в первую очередь учитывать сам объект изучения, так как медсестринская деятельность обладает значимой спецификой, отличающей ее от иных видов профессиональной деятельности, и, стало быть, невозможно механически перенести традиционное понимание приверженности на средний медперсонал без его досконального и критического изучения в связи с особенностями данной социально-профессиональной группы. При этом в вопросах того, что же в первую очередь формирует у среднего медперсонала приверженность организации, исследователи, хотя и замечали, что «проактивная политика удержания, ориентированная на потребности медсестер, демонстрирует приверженность и заинтересованность в сохранении их на рабочих должностях и в профессии» [146], высказывали самые разные, подчас малосовместимые, предположения.

Например, A. Sjöberg и M. Sverke (2000) [147] замечали, что «намерение текучести кадров опосредует аддитивные и мультипликативные эффекты вовлеченности в работу и организационной приверженности на фактическую текучесть кадров»; иными словами, при анализе показателей вовлеченности и приверженности следует учитывать наличие «промежуточных связей», имеющих отношение не только к организации, но и к медсестринской корпорации в целом, профессии и/или пациентам, а также к уникальным характеристикам «эмоционального труда». Неслучайно M. T. Mrayyan (2008) [148] сообщал, что медсестры нередко оставались на работе в своей организации, даже когда «эта работа не соответствовала их ожиданиям», а, по мнению S. R. Liou (2009) [149], при прогнозировании намерений медсестер уйти из организации необходимо сочетать приверженность, опыт работы, характеристики и условия труда в контексте комплексного анализа личных качеств сотрудников.

Ряд авторов полагал, что следует сосредоточиться на анализе влияния на организационную приверженность таких факторов, как организационная справедливость, организационное доверие и организационная идентификация: например, S. Y. Chen et al. (2015) [150] замечали, что организационная справедливость, позитивно воспринимаемая медсестрами, влияет на их организационные доверие и идентификацию, а последние в конечном счете формируют организационную приверженность. Особую роль играет восприятие получаемой организационной справедливости на неформальном уровне: к примеру, H. Sveinsdóttir et al. (2016) [151] указывали, что медсестры, «часто» получавшие словесную похвалу руководства, показывали большую удовлетворенность работой, описывали более позитивный рабочий климат и были более преданы организации, гордясь тем, что они в ней работают. При этом важнейшим требованием к руководителям называлось «сдерживание обещаний»: «Менеджеры должны быть осторожны, давая только те обещания, которые они могут выполнить, и особенно избегать разрыва психологического контракта», так как невыполненные обещания могут разом «свести на нет» многолетние усилия по формированию приверженности персонала [152].

С другой стороны, исследователи утверждали, что наиболее точными и адекватными в оценках могут быть только пациенты и их близкие: если медсестра оказывает помощь, ориентированную на пациента и связанную с его потребностями, заботится о его чаяниях и тревогах, то она тем самым демонстрирует свою вовлеченность в работу и приверженность организации; «безличный» и «рутинный» уход, лишенный учета индивидуальности больного человека, наглядно представляет собой обратную картину [153]. По утверждению E. Endo et al. (2005) [154], вступая «в заботливые отношения распознавания образов пациентов», медсестры ощущают неизбежные трансформации, преобразующие их сознание и глубоко проникающие во всю сферу сестринской практики; иными словами, медицинская сестра, пронизанная идеями сострадания и преданности профессии, контактируя с больными людьми и их близкими, начинает ощущать неразрывную связь со своей медицинской организацией. Тем самым организационная приверженность автоматически порождается приверженностью профессии, и в большинстве случаев медицинским организациям следует исходить из принципа «один размер подходит всем», направляющего медсестер на прогресс в режиме «синхронизированного шага» в приобретении навыков и знаний в рамках своей специальности [155][156].

И все же целый ряд исследователей критически относился к самому понятию «организационная приверженность»: например, S. De Gieter et al. (2011) [157] вообще отрицали ее роль при принятии работником решения покинуть организацию, так как куда большую роль играют различные аспекты удовлетворенности/неудовлетворенности работой, а M. Cleary и J. Horsfall (2014) [158] полагали, что воспитание приверженности за счет включения медсестер «в иерархическую бюрократическую организацию» способно привести к тому, что те, у кого были «самые заветные позитивные ценности ухода за пациентами, у кого [была] более сильная приверженность моральным убеждениям относительно общественного блага и четко развито понимание параметров целостности, уйдут и, возможно, оставят профессию».

Как и в более ранних исследованиях, большое внимание уделялось «эмоциональным составляющим» труда среднего медперсонала и их влиянию на приверженность организации, однако качественно новыми здесь стали попытки анализа особенностей взаимопроникновения и взаимовлияния, с одной стороны, «эмоционального истощения», «стресса и стрессоров», «профессионального выгорания», «деперсонализации» и пр., а с другой — организационных обязательств, социальной поддержки, способностей к совладанию с трудностями, самоэффективности и т. д.

Так, T. Huynh et al. (2008) [159] отмечали, что «эмоциональный труд» — это процесс, в ходе которого медсестры принимают «рабочую персону» для выражения своих автономных, поверхностных или глубоких эмоций во время встреч с пациентами, включающий в себя 3 важнейших элемента: 1) «организацию» — социальные нормы и социальную поддержку; 2) «медсестру» — идентификацию роли, профессиональную приверженность, опыт работы и межличностные навыки; 3) «работу» — автономию, степень эмоциональной потребности, частоту взаимодействия и сложность профессионального труда. В этой связи если сотрудники «чувствуют себя бессильными», не имея никакого влияния на свою работу, и/или «чувствуют себя бессмысленными», понимая, что их работа не стоит затрачиваемых усилий, то обесценивается не только смысл работы, но «растворяется в воздухе» приверженность организации [160].

При этом P. S. Pendry (2007) [161] сообщала, что нередко медсестры испытывают выраженный «моральный дистресс» — физические или эмоциональные страдания, когда, «имея больше ответственности, чем полномочий, но не имея автономии, чтобы делать то, что, по их мнению, должно быть сделано», они в большинстве случаев уходят и из организации, и из профессии. Интересны в этом отношении данные исследований A. Yildirim и D. Yildirim (2007) [162] и D. Yildirim (2009) [163], изучавших проявления «моббинга» на рабочем месте, включающем в себя эмоциональное давление, запугивание, унижение и «психотеррор» и определяемый как «систематическое, направленное, неэтичное общение и антагонистическое поведение со стороны одного или нескольких лиц»; «травля на рабочем месте» («буллинг») в подавляющем большинстве случаев приводила к депрессии, снижению мотивации, способностей концентрироваться на работе, низкой производительности и плохим отношениям с пациентами, руководителями и коллегами.

Неслучайно в связи с этим L. Olender-Russo (2009) [164] полагал, что «нездоровые отношения между коллегами», выходящие за рамки случайной невежливости и на самом деле направленные на «причинение вреда», являются главными причинами деградации медицинских организаций, приводящими к тому, что «медсестры покидают пункты оказания помощи», а R. Schalk (2011) [165] утверждал, что косвенным подтверждением кризиса приверженности работников своим организациям служит резкий рост числа жалоб на здоровье и невыходов на работу по болезни.

Именно поэтому, по мнению исследователей [166][167], высокий уровень организационной приверженности, проявляющий себя в целенаправленно сформированной профессиональной и личной самоэффективности работника, наличии индивидуальных моделей преодоления трудностей и способностях к самоконтролю, приводит к меньшему выгоранию и значимо меньшей подверженности стрессам, а важнейшую роль в ее укреплении играет «чувство согласованности» жизни самих медсестер как «глобальная ориентация на то, чтобы рассматривать жизнь как структурированную, управляемую и значимую, а также иметь возможность справляться со стрессовыми ситуациями» [168].

Немалую роль в удержании персонала и поддержании высокой приверженности организации играет «воспринимаемая поддержка» со стороны руководства [169], находящая свое отражение в мероприятиях, направленных на преодоление «ролевого стресса».

К примеру, W. H. Ho et al. (2009) [170] и S. Y. Chen et al. (2015) [171] полагали, что при выявлении такого стресса, спровоцированного рутинностью трудовых операций и инерционностью труда, необходимо применять политику «ротации работы», например переводя сотрудников из одного отделения в другое, вовлекая их в смену профессиональных занятий, предлагая аналогичные должности в других подразделениях больницы и т. д.; подобная ротация, по мнению авторов, успокаивающе воздействует на психику работников, косвенно влияя на удовлетворенность работой и оказывая положительное воздействие на приверженность организации, что, в свою очередь, «ограничивает порочный круг высокой текучести кадров и низкого морального духа в организациях, приводящих к растрате ценных человеческих ресурсов». В свою очередь, D. E. Allen et al. (2009) [172] считали, что для профилактики возникновения стрессовых ситуаций на работе и намерений сотрудников уйти из организации необходимы постоянные (ежедневные или еженедельные) неформальные собрания руководителей и коллектива, организуемые в одно и то же время для свободного обсуждения «рассказов» сотрудников о беспокоящих их проблемах как на работе, так и в личной/семейной жизни в поддерживающей и лишенной какой-либо критики и обвинений «обстановке заботы». Такие нарративы, по предположению авторов, будут способствовать преодолению возможной изоляции членов коллектива и созданию духа профессионального сотрудничества, укрепляющего приверженность организации на основе как заботы о своих пациентах, так и заботы о работающем персонале.

Примечательной чертой исследований 2000–2010‑х гг. также стало подозрительное, а подчас — негативное отношение к такому понятию, как «лояльность организации», в ключе его противопоставления организационной приверженности и удовлетворенности работой.

M. McAllister и L. Stockhausen (2001) [173] замечали, что если приверженность подразумевает «поощрение участия» медсестер в деятельности организации, направленное на своевременное выявление и проблематизацию тех аспектов, которые способны принести ей вред, то лояльность, нередко пропагандируемая и поддерживаемая менеджерами здравоохранения, напротив, ведет к росту ограничений, сдерживанию критики и расцвету конформистских настроений в медсестринских коллективах. К тому же приоритетность влияния врачей на политику больниц ведет к «ощущаемой конкуренции, борьбе за лидерство и путанице в отношении ролей, препятствующей сотрудничеству между практикующими медсестрами и врачами» [174], а высокая степень лояльности руководству провоцирует феномен «группового молчания», когда медсестры из опасений испортить хорошие отношения с руководством предпочитают не сообщать о случаях нарушений, в том числе в части применения небезопасных практик в уходе за пациентами [175].

При этом исследователи подчеркивали, что само наличие доверия к руководителям со стороны персонала вовсе не подразумевает высокой приверженности организации и поддержанию намерений в ней оставаться [176] и, более того, чрезмерная преданность руководству мало влияет на снижение негатива — «уровня цинизма» — по отношению к медицинской организации и «убеждениям относительно ее целостности» [177], но при этом способна спровоцировать более высокие уровни тревожности и депрессии [178][179], а также усиление организационного надзора и контроля качества работы медсестер, что неизбежно вызовет у них разочарование, беспокойство, стрессы, психологические расстройства, семейные проблемы, меньшую организационную приверженность и большее намерение из нее уйти [180]. Неслучайно J. A. Cogin et al. (2016) [181] подмечали, что, когда больницы вводили множество формальных правил, контролирующих установленные процедуры и алгоритмы их выполнения работниками, это приводило к снижению мотивации и негативному отношению к работе, подрывало моральный дух и вызывало разочарование среди медицинских работников.

В связи с этим M. A. Bastos (2001) [182] подчеркивал, что «процесс социализации медсестер», выдержанный в духе лояльности организации, в любом случае будет «пронизан чувствами неуверенности, тревоги, дистресса, некомпетентности и страха», ведущими к разрыву профессиональной карьеры, а J. Rapps et al. (2001) [183] утверждали, что всякая медицинская организация, заинтересованная в укреплении своего кадрового потенциала, должна избавиться от попыток внедрения лояльности и помочь своим сотрудникам стать «самоопределяющимися, независимыми мыслителями», вбирающими в себя необходимые знания, навыки и склонности к критическому мышлению, опыт работы, на основе которых и сформируется организационная приверженность. При этом, по мнению C. Robinson-Walker (2002) [184], для получения устойчивых и высококачественных результатов по формированию организационной приверженности, повышения личной и профессиональной удовлетворенности работой необходимо внедрение не духа лояльности, а коучинга — целенаправленного раскрытия потенциала каждого работника для достижения его жизненных или профессиональных целей с позиций успеха организации.

Еще одной новой особенностью исследований 2000–2010‑х гг. стало заметное расширение их географии: если раньше в подавляющем большинстве случаев изучения организационной приверженности речь шла об опыте европейских или североамериканских больниц (сюда же можно отнести австралийские и новозеландские больницы), то теперь возросло число публикаций, основанных на материалах деятельности азиатских (Китай, Южная Корея, Индия, Саудовская Аравия, Филиппины, Таиланд, Иран, Тайвань, Иордания, Бангладеш), латиноамериканских (Бразилия, Аргентина), а также африканских (Нигерия, Малави, ЮАР, Гана, Эфиопия) медицинских организаций.

Неизбежными следствиями «расширения географии» стало обсуждение вопросов применимости «западного опыта» в условиях других этнокультурных общностей и изучение иных особенностей организационной приверженности в разных уголках планеты — то есть там, где «социальный контекст рынка труда принципиально иной» [185], где ярко представлены различия между коллективистскими и индивидуалистическими культурными взглядами [186], и, наконец, где ситуация зачастую отличается своей политической нестабильностью [187]. Неслучайно S. R. Liou et al. (2013) [188] отмечали, что при анализе приверженности в странах за пределами «золотого миллиарда» следует «использовать культурно обоснованные инструменты, учитывающие культурный контекст, включающий в себя языки и ценности».

Например, характерной чертой исследований китайских авторов (как из КНР, так и из Китайской республики на Тайване) стало обращение внимания на влияние семейных и личностных связей и ценностей на приверженность медсестер. Так, K. Y. Lu et al. (2001) [189] утверждали, что, наряду с уровнем образования и занимаемой должностью, а также статусом больницы, на приверженность активно воздействуют такие факторы, как поддержка семьи, семейное положение и наличие в семье маленьких детей, в частности, заставляющее медсестер-матерей проявлять больше заботы о своих пациентах; F. J. Shih et al. (2002) [190] отмечали, что на укрепление приверженности медицинской организации и в целом профессии влияют: 1) «осознание бренности жизни и желание прожить более значимую жизнь», ценностно связанные с уходом за больными людьми; 2) «забота о ближних и любовь к Родине»; 3) «четкое представление об уходе и лучшее понимание ценности сестринского дела и собственной самооценки»; 4) «глубокое понимание человеческой боли»; и др.

Южнокорейские исследователи W. Y. Park и S. H. Yoon (2009) [191] указывали на то, что ведущую роль в формировании приверженности в «азиатском» духе, росте удовлетворенности работой и отсутствии намерений уйти из организации играют особые представления о справедливости: «процедурной» (связывающей медсестру и ее пациента), «распределительной» (формирующей безусловную преданность руководителям больницы) и «справедливости взаимодействия» (сплачивающей медсестринский коллектив в единое целое).

Индийские исследователи W. L. Cheah et al. (2012) [192] акцентировали внимание на том, что в основе организационной приверженности вообще лежит «общее восприятие управления системой охраны труда» медсестер, предлагая каждой больнице назначить лидеров, обладающих соответствующими навыками руководства и надзора и приверженных обучению персонала.

Иранские исследователи R. Memarian et al. (2008) [193] указывали на то, что главную роль в формировании организационной приверженности играет руководитель больницы как ее «духовный лидер», являющийся образцом нравственного поведения и «духовным наставником для медсестер», наделяющий их соответствующей «духовной силой» и дающий видение четких и ясных целей сестринского дела. A. Ravari et al. (2013) [194] подчеркивали, что приверженность базируется на «духовном удовольствии и удовлетворении» медработников, считающих сестринское дело «божественной профессией и инструментом», основанным на ценностях «внутренней гармонии», «традиционной приверженности» и «духовного единства». A. N. Nasrabadi et al. (2016) [195] видели в основе организационной приверженности альтруизм, включающий в себя защиту интересов пациента, духовную удовлетворенность работой и профессиональную приверженность; при этом «удовлетворенность работой, возникающая в результате альтруизма, воспринимается как приятное чувство вместе с удовольствием, возникающим в результате удовлетворения потребностей пациента, который с нетерпением ждет защиты со стороны медсестры».

Бразильские исследователи M. A. Trevizan et al. (2008) [196] при изучении вопросов организационной приверженности среднего медперсонала выводили на первый план проблемы переосмысления поведенческой приверженности, основанной на рисках, неопределенности, духовной и этической вовлеченности, честности и связанной с различными «измерениями Бытия»; в целом же, по мнению авторов, стимулирование критического осмысления медсестрами проблем гуманности человеческого капитала организаций должно стать неотъемлемой ценностью в процессах управления сестринским делом.

Не следует при этом думать, что «западным» авторам присуща исключительно прагматичность и некая «бездуховность» в их рассуждениях по проблемам организационной приверженности: например, B. Pesut et al. (2009) [197] отмечали, что «духовность» занимает особое место в профессиональной жизни медсестры, подтверждая 3 незыблемые истины: 1) «Все люди духовны»; 2) «Человеческую духовность можно оценить и измерить»; 3) «Духовность является надлежащей областью заботы и вмешательства медсестры». С другой стороны, духовность может оказаться «разменной монетой» для противопоставления людей разных культур и взглядов, свидетельством чему может служить очень спорное исследование I. Kagan et al. (2017) [198], в рамках которого авторы безапелляционно заявляли, что «патриотизм имеет религиозные и культурные измерения. Культурные различия объясняют разницу в организационной приверженности между медсестрами, родившимися в Израиле, и иммигрантами».

Африканские исследователи, в свою очередь, подчеркивали, что в странах с громадным количеством разных языков и межплеменными контрастами приверженность среднего медперсонала зависит в первую очередь от его способности к коммуникации с представителями разных культур [199], а попытки «тонко настроить» систему организационных обязательств на «западный манер» требуют большей гибкости «в соответствии с национальными (здравоохранительными) целями» [200]. Кроме этого, средним медработникам, как и врачам, приходится не только заниматься решением своих непосредственных задач, связанных с организацией ухода за больными людьми, но в целом выступать «защитниками в области прав человека» [201], нередко при этом рискуя своей жизнью и здоровьем.

Впрочем, вопросы приверженности мало волнуют африканских исследователей, так как «головной болью» большинства их стран (особенно к югу от Сахары) оказывалась либо глобальная нехватка кадров, для преодоления которой не существует «волшебного решения» [202], либо катастрофически низкая заработная плата и отсутствие на местах «наборов внутренних правил и руководства с хорошими управленческими качествами» [203]. В этой связи авторы публикаций подчеркивали, что в большей степени актуальна не приверженность африканских медсестер организации, а, учитывая масштабы «утечки мозгов» в более развитые страны, их приверженность работе в своей стране в целом [204].

Надо заметить, что во второй половине 2010‑х гг. тема организационной приверженности казалась в достаточной степени исчерпанной; статей, посвященных данной проблематике, стало заметно меньше, а публикации исследователей в основном вращались вокруг «триады» взаимодействий организационной приверженности (в первую очередь аффективной), «межличностной» справедливости (или профессионального призвания) и намерения текучести кадров.

4. Интегративный, междисциплинарный этап — с начала 2020‑х гг.

Новый поворот в исследовательских поисках наблюдался на рубеже 2010/2020‑х гг. и отразил те глобальные перемены в мировом здравоохранении и организации сестринской деятельности, которые произошли под влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции (НКВИ, COVID-19), когда «медицинские работники продемонстрировали сильный коллективистский дух и чувство солидарности, что помогло им справиться с дополнительным стрессом и рабочей нагрузкой» [205].

В частности, обсуждение проблем организационной приверженности стало в большей мере фокусироваться на вопросах сохранения кадрового потенциала в целом в условиях как вынужденного (по причине сокращения штатов), так и добровольного ухода среднего медицинского персонала не только из организаций, но и из профессии. Описывая ситуацию, H. J. Langster и S. Cutrer (2021) [206] эмоционально восклицали: «Деморализация выживших и потеря доверия к организации являются основными результатами… Эти глубокие эмоциональные реакции на нарушение психологического контракта приводят к снижению организационного гражданского поведения, организационной приверженности, производительности и желания сотрудников работать».

Более того, в новых условиях, по мнению исследователей, на первый план вышли проблемы нейтрализации психосоциальных рисков, влияющих на психофизиологическое здоровье работников из-за воздействия длительного стресса, порождающего синдром выгорания и влекущего за собой отток специалистов [207], когда и приверженность профессии, и приверженность организации зависит от воспринимаемого «чувства безопасности» на работе, связанного не только и не столько с усталостью, сколько с присутствием угроз как здоровью, так и жизни медсестер [208]. Неслучайно J. Jun et al. (2021) [209] подчеркивали, что проблема эмоционального и профессионального выгорания обрела теперь не индивидуальный, а коллективный характер, затрагивая в комплексе весь спектр пребывания медсестры в больнице, а именно безопасность и удовлетворенность пациентов, качество ухода, организационную приверженность и производительность, а A. D. G. Atalla et al. (2025) [210] отмечали, что налицо кризис организационной приверженности, проявляющий себя, в частности, в «болезненном презентеизме» — ситуации, когда работник проводит на рабочем месте больше времени, чем это необходимо, но в силу плохого самочувствия работает менее эффективно.

Именно поэтому, по мнению M. Rodríguez-Fernández et al. (2021) [211], возникла потребность в разработке новых моделей организационной приверженности, направленных как на повышение производительности труда, так и на обеспечение «качества здоровья», с формированием соответствующей политики управления медицинскими организациями, ориентированной на поиск приверженности и удовлетворенности работой, так как «важно разрабатывать инновационные практики, связанные с четким дизайном работы и устраняющие причины неопределенности и стресса». Для разработки и внедрения таких практик необходимо «создать позитивный климат, предоставив медсестрам возможности для повышения их компетентности, связанности и автономии посредством активного участия» [212].