Перейти к:

Вакуумная терапия в комплексном лечении гнойно-некротических заболеваний мягких тканей: клинические случаи

https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-2-102-115

Аннотация

После радикальных хирургических вмешательств по поводу флегмон, абсцессов, некротизирующей инфекции часто образуются обширные раневые дефекты, требующие индивидуального подхода в скорейшем их закрытии методами пластической хирургии. Оптимальным в закрытии таких ран является заживление по типу первичного натяжения с использованием дополнительных методов вакуумной терапии.

Описание клинических случаев. Статья содержит три клинических примера пациентов с острыми гнойно-некротическими заболеваниями мягких тканей различных локализаций, объема и уровня поражения, в комплексном лечении которых применялась вакуумная терапия. Показано, что оперативное вмешательство при острых гнойно-некротических заболеваниях должно быть выполнено незамедлительно, также очень важны ранние реконструктивные кожнои костнопластические операции, направленные на закрытие послеоперационных раневых дефектов.

Заключение. В продемонстрированных клинических примерах удалось с помощью применения вакуумной терапии добиться купирования гнойного процесса и заживления ран по типу первичного натяжения во всех случаях, что, несомненно, обеспечивает медико-социальную реабилитацию таких пациентов. Важно отметить, что вакуумное дренирование не является самостоятельным

Ключевые слова

Для цитирования:

Федюшкин В.В., Барышев А.Г., Пятаков С.Н., Гуменюк С.Е., Алуханян О.А., Бенсман В.М. Вакуумная терапия в комплексном лечении гнойно-некротических заболеваний мягких тканей: клинические случаи. Кубанский научный медицинский вестник. 2023;30(2):102-115. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-2-102-115

For citation:

Fedyushkin V.V., Baryshev A.G., Pyatakov S.N., Gumenyuk S.E., Alukhanyan O.A., Bensman V.M. Vacuum Therapy in Complex Treatment of Purulent-Necrotic Diseases of Soft Tissues: Clinical Cases. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2023;30(2):102-115. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-2-102-115

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время наблюдается постоянный рост агрессивности нозокомиальной флоры. Хирургическая инфекция в стационарах проявляется тяжелым течением и часто не поддается стандартным методам лечения. Все это приводит к постоянному росту осложнений гнойно-некротических заболеваний и неблагоприятным исходам [1–4]. После радикальных хирургических вмешательств по поводу флегмон, абсцессов, некротизирующей инфекции часто образуются обширные раневые дефекты, требующие индивидуального подхода в скорейшем их закрытии методами пластической хирургии. Оптимальным в закрытии таких ран является заживление по типу первичного натяжения [5–8], в противном случае прогрессирующий раневой процесс может приводить не только к неудовлетворительным косметическим результатам, но и завершаться инвалидизацией пациента [9–12]. Очень часто у истощенных инфекцией пациентов отмечаются негативные изменения иммунологического статуса, микробная и медикаментозная аллергизация, что также повышает риск негативного исхода лечения [13][14].

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 1

Информация о пациенте

Пациент К., дата рождения 05.10.1979 г., поступил в хирургическое отделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Динская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края (ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК) в экстренном порядке 03.12.2021 года с жалобами на сильные боли, отек и гиперемию в правой ягодичной области и правом бедре, повышение температуры тела до 39 °C.

Анамнез заболевания. Со слов пациента, за 5–7 дней до госпитализации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, упал на ягодичную область с высоты собственного роста. Какие-либо жалобы в первый день не отмечал. За медицинской помощью не обращался. На вторые сутки после падения отметил появление болезненности в правой ягодичной области, повышение температуры тела. За помощью также не обращался, со слов делал самостоятельно компрессы с мазью «Бадяга». 03.12.21, когда боли приняли нестерпимый характер, температура тела поднялась до 39 °C и не сбивалась приемом жаропонижающих, а покраснение в области ягодицы и бедра приняло бордовый характер, обратился в экстренный приемный покой ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК. Госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации (АРО) для проведения интенсивной терапии, подготовки пациента к экстренному оперативному вмешательству.

Анамнез жизни. Уроженец Динского района Краснодарского края, рос и развивался нормально. На момент госпитализации не работает. Женат, имеет 3 детей. Проживает в благоустроенном доме.

Аллергологический анамнез: со слов пациента лекарственной и бытовой аллергии не отмечает.

Наследственный анамнез: со слов пациента не отягощен.

Физикальная диагностика

Правильного телосложения, нормального питания. Сознание не нарушено, во времени и пространстве ориентирована правильно. Кожные покровы бледные, сухие, частота дыхательных движений 21 в минуту, артериальное давление (АД) — 110/70 мм рт. ст., частота сердечных сокращений (ЧСС) 94 удара в минуту. Язык сухой, обложен серым налетом, живот не напряжен, безболезненный во всех отделах, симптомы раздражения брюшины отрицательные. Печень и селезенка не пальпируются. Шумы кишечной перистальтики выслушиваются. Мочеиспускание самостоятельное, безболезненное, симптом поколачивания отрицательный. Пальцевое исследование прямой кишки — на перчатке кал обычного цвета. Газы отходят.

Локальный статус: Правая ягодичная область, область правого бедра выраженно отечны, гиперемированы. Пальпация значительно болезненна. Отмечается крепитация в правой ягодичной области.

Предварительный диагноз

На основании жалоб пациента, анамнеза клинической картины заболевания и данных осмотра выставлен диагноз — обширная флегмона правой ягодичной области, правого бедра, правой подколенной области.

Временная шкала

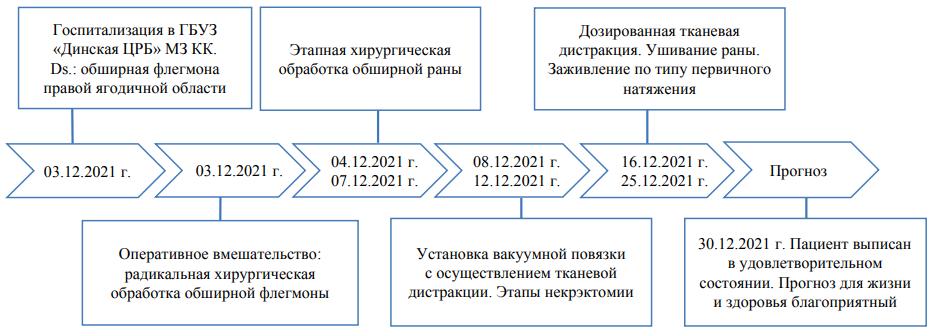

Хронология течения болезни, ключевые события и прогноз представлены на рисунке 1.

Диагностические процедуры

Лабораторные исследования (выполнены сразу по прибытии пациента в условиях приемного отделения ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК)

Общий анализ крови (указаны значения, отличающиеся от нормы; референтные значения указаны в скобках): гемоглобин — 106 г/л (норма 110–152 г/л), эритроциты — 3,27×10 12/л (норма (3,7–4,7)×10 12/л), лейкоциты — 19,7×10 9/л (норма (4–10)×10 9/л), лимфоциты — 18,7% (норма 19–40%), нейтрофилы — 76,3% (норма 45–72%), моноциты — 19,1% (норма 2–11%).

Общий анализ мочи: в пределах референтных значений.

Биохимический анализ крови: амилаза, мочевина, креатинин, ACT, АЛТ, глюкоза (венозная), общий белок, альбумин, общий и прямой билирубин в пределах референтных значений.

Кровь на МОР (микрореакция преципитации) — отрицательна, антитела к вирусу гепатита В отрицательны, к вирусу гепатита С положительны.

Инструментальные исследования (выполнены в течение двух часов с момента госпитализации и приведены в порядке их выполнения в ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК)

Ультразвуковое исследование мягких тканей правой ягодичной области, области правого бедра, подколенной области: Заключение: УЗ (ультразвуковые) признаки жидкостных скоплений неоднородной структуры в области правой ягодичной области, правого бедра по задней и латеральной поверхности, вплоть до подколенной области с пузырьками газа. Выраженный отек подкожно-жировой клетчатки (ПЖК) данных областей, ягодичных мышц и мышц бедра. В структуре ягодичных мышц пузырьки газа.

Рентгенография правого бедра и области правого тазобедренного сустава: Данных за структурные изменения не получено. Переломов, деструкции костей не обнаружено.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) вен нижних конечностей: Данных за тромбоз глубоких и поверхностных вен нижних конечностей не получено.

Консультации специалистов

Пациент перед экстренным оперативным вмешательством был осмотрен врачом-терапевтом. Противопоказаний для проведения оперативного вмешательства не выявлено.

Клинический диагноз

Обширная анаэробная флегмона правой ягодичной области, области правого тазобедренного сустава, правого бедра.

Дифференциальная диагностика

Классические клинические признаки гнойно-некротических заболеваний мягких тканей не вызывали сомнений в плане постановки диагноза и поэтому не требовали проведения дополнительный дифференциальной диагностики, в частности с клостридиальной анаэробной инфекцией.

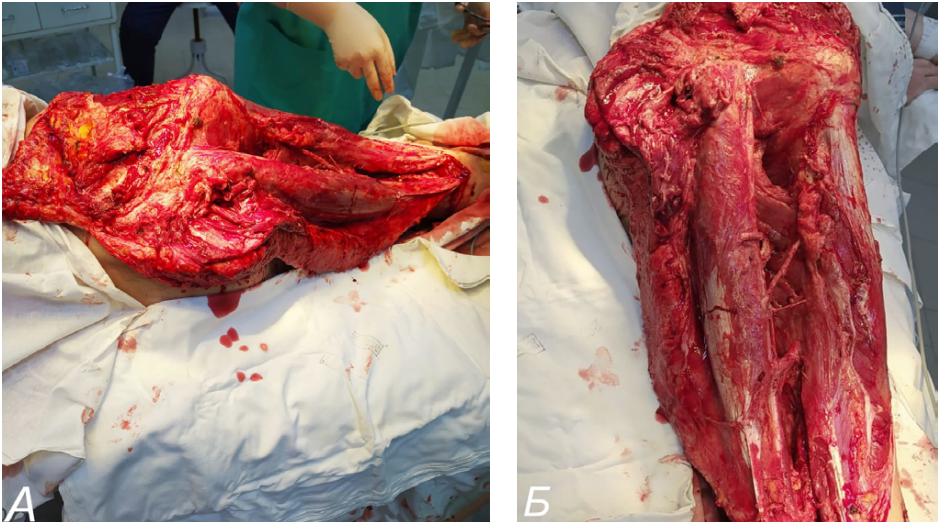

Медицинские вмешательства

В условиях реанимационного отделения проводилась комплексная интенсивная терапия, включающая антикоагулянтную, антибактериальную терапию, коррекцию кислотно-щелочного состояния крови, гемодинамических нарушений. Через час с момента установления диагноза в экстренном порядке выполнено оперативное лечение в объеме хирургической обработки обширной анаэробной флегмоны правой ягодичной области, правого бедра, правой подколенной области (рисунки 2, 3 А, Б).

В дальнейшем, учитывая объем и характер поражения, пациенту выполнялись этапные хирургические обработки и перевязки под наркозом, после перехода раневого процесса во вторую фазу использовалась вакуумная терапия (рис. 4) и выполнение операций, направленных на скорейшее закрытие раневого дефекта.

В данном случае был применен способ закрытия обширных раневых дефектов мягких тканей с применением вакуумной дерматензии и дозированной тканевой дистракции (патент РФ № 2 751 813). Всего выполнено семь хирургических обработок раны, пять из которых сопровождались применением вакуумной терапии.

Интраоперационно

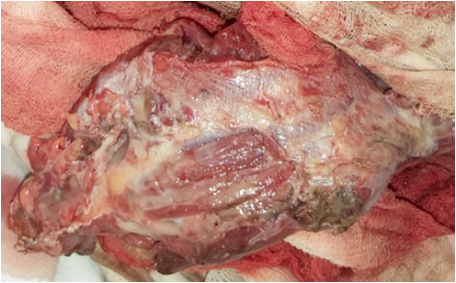

Под эндотрахеальным наркозом (ЭТН) в положении пациента на левом боку произведен разрез в ягодичной области с переходом на латеральную поверхность правого бедра вплоть до правой подколенной области. Выделилось небольшое количество газа и около 300 мл гнойного зловонного отделяемого. Взят посев раневого отделяемого на флору и чувствительность к антибиотикам. Произведена радикальная хирургическая обработка обширной анаэробной флегмоны с иссечением всех некротизированных и инфильтрированных тканей. Все гнойные затеки дренированы и санированы. При ревизии участки большой и малой ягодичных мышц нежизнеспособны (пропитаны гноем с пузырьками газа, не реагируют на раздражение коагулятором). Произведена резекция большой и малой ягодичных мышц в пределах здоровых тканей (рис. 5). Рана обильно промыта перекисью водорода и водным раствором хлоргексидина. Рыхло тампонирована салфетками с мазью «Левомеколь».

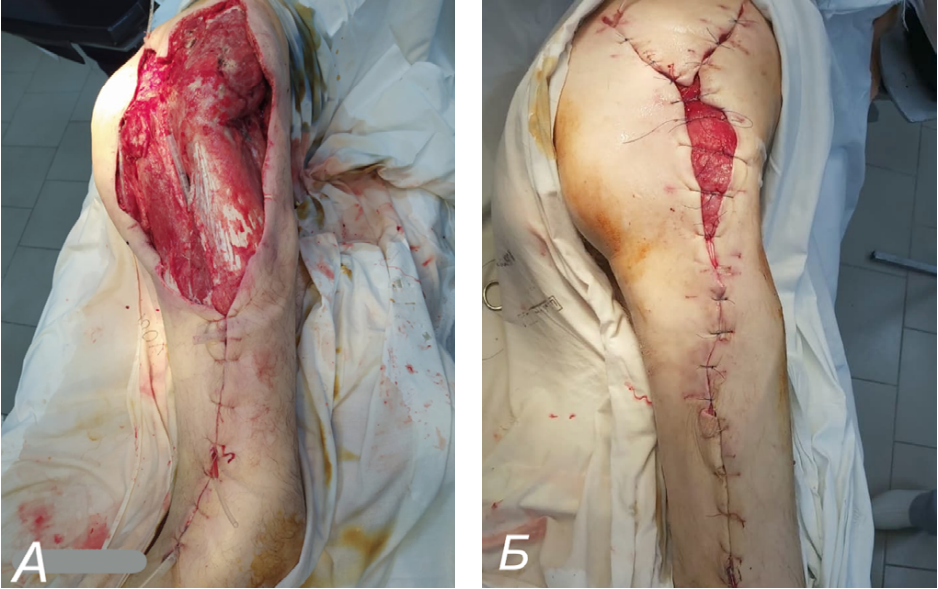

В последующем пациенту ежедневно выполнялись перевязки с этапными некрэктомиями в условиях операционной. При переходе раны во вторую фазу раневого процесса была наложена вакуумная повязка на 3 суток в непрерывном режиме с разрежением 125 мм рт. ст. На очередной обработке отмечена положительная динамика: появление грануляций, отсутствие обильного отделяемого из раны, жизнеспособность ткани. Далее хирургические обработки выполнялись с одновременным закрытием раневого дефекта. В данном случае был применен способ закрытия обширных раневых дефектов мягких тканей с применением вакуумной дерматензии и дозированной тканевой дистракции (рис. 6 А, Б).

В результате удалось добиться полного закрытия раневого дефекта с последующим заживлением по типу первичного натяжения (рис. 7).

Динамика и исходы

Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациент в удовлетворительном состоянии выписан на 27-е сутки после операции на амбулаторное наблюдение у хирурга по месту жительства. При посеве отделяемого на флору выявлен рост золотистого стафилококка и бактерий рода Bacteroides, что подтверждает неклостридиальный анаэробный характер процесса.

Прогноз

Прогноз для жизни и здоровья благоприятный.

Рис. 1. Хронология развития болезни у пациента К.: ключевые события и прогноз.

Примечание: блок-схема временной шкалы выполнена авторами (согласно рекомендациям SCARE). Сокращения: ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК — государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Динская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края; DS — диагноз.

Fig. 1. Patient K.: course of disease, key events and prognosis.

Note: schematic diagram was performed by the authors (according to SCARE recommendations). Abbreviations: ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК — Dinskaya Central District Hospital, DS — diagnosis.

Рис. 2. Хирургическая обработка обширной флегмоны у пациента К.

Примечание: фотография выполнена авторами.

Fig. 2. Patient K.: surgical treatment of extensive phlegmon.

Note: photo taken by the authors.

Рис. 3. А, Б — объем радикальной хирургической обработки у пациента К.

Примечание: фотографии выполнены авторами.

Fig. 3. Patient K.: volume of radical surgical treatment (A, Б).

Note: photos taken by the authors.

Рис. 4. Функционирующая вакуумная повязка у пациента К.

Примечание: фотография выполнена авторами.

Fig. 4. Patient K.: functioning vacuum dressing.

Note: photo taken by the authors.

Рис. 5. Участок резецированной нежизнеспособной большой ягодичной мышцы у пациента К.

Примечание: фотография выполнена авторами.

Fig. 5. Patient K.: section of resected devitalized gluteus maximus muscle.

Note: photo taken by the authors.

Рис. 6. А, Б — вид на этапах закрытия раневого дефекта у пациента К.

Примечание: фотографии выполнены авторами.

Fig. 6. Patient K.: view at stages of wound closure (A, Б).

Note: photos taken by the authors.

Рис. 7. Полное закрытие раневого дефекта у пациента К.

Примечание: фотография выполнена авторами.

Fig. 7. Patient K.: complete wound closure.

Note: photo taken by the authors.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 2

Информация о пациенте

Пациент Ч., дата рождения 24.03.1967 г., поступил в хирургическое отделение ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК в экстренном порядке 21.12.2021 года с жалобами на сильные боли в области культи правой голени, повышение температуры тела до 38,5 °C, отек и гиперемию в данной области.

Анамнез заболевания. Со слов пациента и согласно медицинской документации, оперирован в объеме тромбэктомии из поверхностной, глубокой бедренных, подколенной, берцовых артерий правой нижней конечности (15.10.2021 г.), непрямой эмболтромбэктомии из подколенной, берцовой артерий, резекции аневризмы подколенной артерии, четырех футлярных фасциотомий правой нижней конечности, непрямой тромбэмболэктомии из правой заднебольшеберцовой артерии. 09.11.2021 г. выполнена ампутация правой нижней конечности на уровне средней трети голени. Со слов пациента, через три недели после оперативного лечения упал дома при вставании с кровати на культю голени, отметил появление геморрагического отделяемого в области послеоперационного рубца. Самостоятельно наложил повязку с антисептиком, за медицинской помощью не обращался. После падения отметил появление болей в культе, которые со временем приняли нестерпимый распирающий характер, позже отметил повышение температуры тела, в области травмы открылся свищ с гнойным отделяемым. Обратился в экстренный приемный покой ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК. Госпитализирован в хирургическое отделение для подготовки пациента к экстренному оперативному вмешательству.

Анамнез жизни. Уроженец Динского района Краснодарского края, рос и развивался нормально. На момент госпитализации не работает. Женат, имеет 2 детей. Проживает в благоустроенном доме.

Аллергологический анамнез: со слов пациента лекарственной и бытовой аллергии не отмечает.

Наследственный анамнез: со слов пациента не отягощен.

Физикальная диагностика

Правильного телосложения, нормального питания. Сознание не нарушено, во времени и пространстве ориентирован правильно. Кожные покровы бледные, сухие, частота дыхательных движений 17 в минуту, АД — 130/80 мм рт. ст., ЧСС — 84 удара в минуту. Язык сухой, обложен серым налетом, живот мягкий, не напряжен, безболезненный во всех отделах, симптомы раздражения брюшины отрицательные. Печень и селезенка не пальпируются. Физиологические отправления в норме.

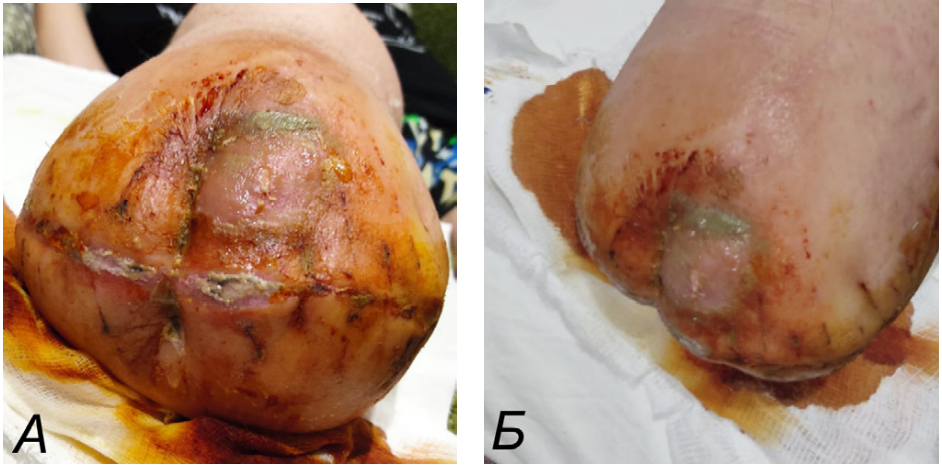

Локальный статус: Культя правой голени на уровне средней трети отечная, гиперемирована, болезненная при пальпации. В средней трети послеоперационного рубца свищ с гнойным отделяемым (рис. 8 А, Б).

Предварительный диагноз

На основании жалоб пациента, анамнеза клинической картины заболевания и данных осмотра выставлен диагноз — нагноившаяся гематома культи правого бедра, осложненная флегмоной.

Временная шкала

Хронология течения болезни, ключевые события и прогноз представлены на рисунке 9.

Диагностические процедуры

Лабораторные исследования (выполнены сразу по прибытии пациента в условиях приемного отделения ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК)

Общий анализ крови (указаны значения, отличающиеся от нормы; референтные значения указаны в скобках): лейкоциты — 13,7×10 9/л (норма (4–10)×10 9/л), лимфоциты — 18,5% (норма 19–40%), нейтрофилы — 76,5% (норма 45–72%), моноциты — 19,2% (норма 2–11%).

Общий анализ мочи: все показатели в пределах референтных значений.

Биохимический анализ крови: креатинин 145,5 (норма 53–115). Амилаза, мочевина, ACT, АЛТ, глюкоза (венозная), общий белок, альбумин, общий и прямой билирубин в пределах референтных значений.

Кровь на МОР — отрицательна, антитела к вирусу гепатита В и С отрицательны.

Инструментальные исследования (выполнены в течение двух часов с момента госпитализации и приведены в порядке их выполнения в ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК)

Ультразвуковое исследование мягких тканей правой голени: УЗ- признаки жидкостного скопления в средней трети послеоперационного рубца культи правой голени 4×6 см.

Рентгенография культи правой голени: данных за деструктивные изменения не получено. Культя правой голени на уровне средней трети.

УЗИ вен и артерий нижних конечностей: данных за тромбоз глубоких и поверхностных вен нижних конечностей не получено. Артерии голени и бедра проходимы на всем протяжении.

Фистулография: на фистулограмме контрастируется полость 4–6 см в мягких тканях. Достоверной связи с костью не получено.

Консультации специалистов

Пациент перед экстренным оперативным вмешательством был осмотрен терапевтом. Противопоказаний для проведения оперативного вмешательства не выявлено.

Клинический диагноз

Аневризма правой поверхностной бедренной артерии, тромбоз. Состояние после тромбэктомии из поверхностной, глубокой бедренных, подколенной, берцовых артерий правой нижней конечности, непрямой эмболтромбэктомии из подколенной, берцовой артерий, резекции аневризмы подколенной артерии, четырех футлярной фасциотомии правой нижней конечности, непрямой тромбэмболэктомии из правой заднебольшеберцовой артерии (15.10.2021 г.). Состояние после ампутации правой нижней конечности на уровне средней трети голени (09.11.2021 г.). Нагноившаяся гематома культи правой голени. Флегмона культи правой голени.

Медицинские вмешательства

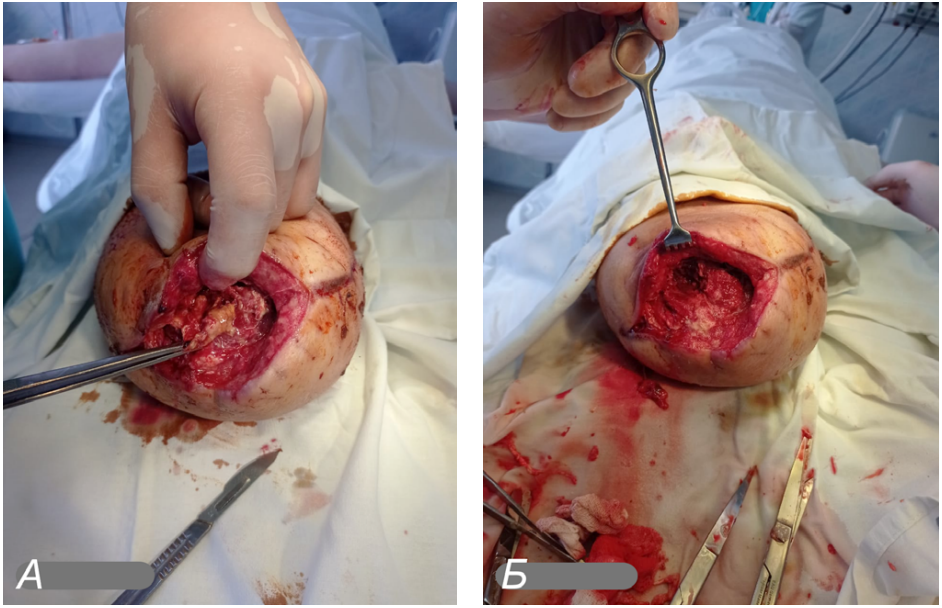

В условиях хирургического отделения проведена подготовка пациента к оперативному вмешательству. Через час с момента установления диагноза в экстренном порядке выполнено оперативное лечение в объеме хирургической обработки нагноившейся гематомы культи правой голени (рис. 10 А, Б).

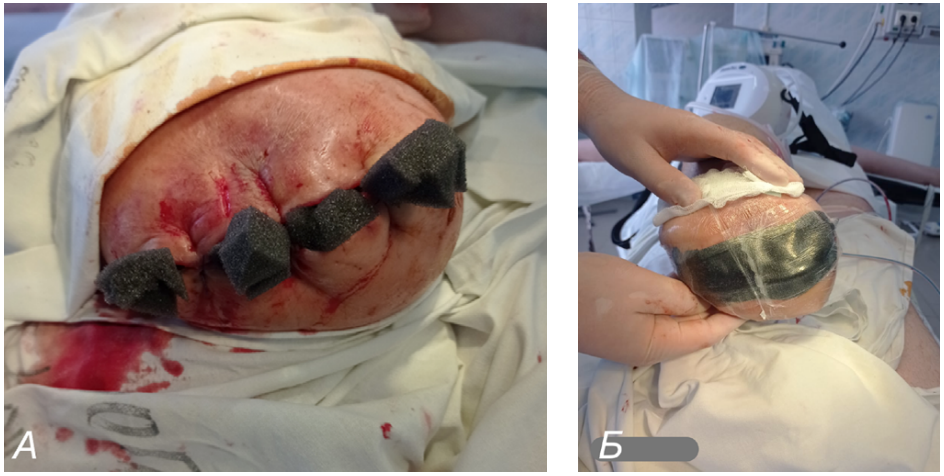

В дальнейшем выполнялись перевязки, после перехода раневого процесса во вторую фазу произведено ушивание раны широкозахватными отдельными редкими узловыми швами и вакуумное дренирование по предложенной методике (рис. 11).

Интраоперационно

Под спинномозговой анестезией (СМА) в положении пациента на спине разрезом 10 см с иссечением старого рубца произведена хирургическая обработка нагноившейся гематомы культи правой голени. Все инфильтрированные и некротизированные ткани удалены. При ревизии раны отмечена нежизнеспособность участка икроножной мышцы правой голени на протяжении 5×3 см. Мышца резецирована в пределах здоровых тканей. Рана обильно промыта перекисью водорода и водным раствором хлоргексидина. Рыхло тампонирована салфетками с мазью «Левомеколь».

В последующем рана велась с перевязками с мазью на полиэтиленгликолевой основе (ПЭГ) («Левомеколь»). После перехода раны во вторую фазу раневого процесса произведено ее ушивание широкозахватными отдельными редкими узловыми швами и вакуумное дренирование по предложенной методике. Вакуумная повязка была установлена на 4 суток в непрерывном режиме с разрежением 125 мм рт. ст. После снятия вакуумной повязки было отмечен регресс отека, отсутствие отделяемого из раны между швов, отсутствие признаков воспаления и некрозов (рис. 12).

Динамика и исходы

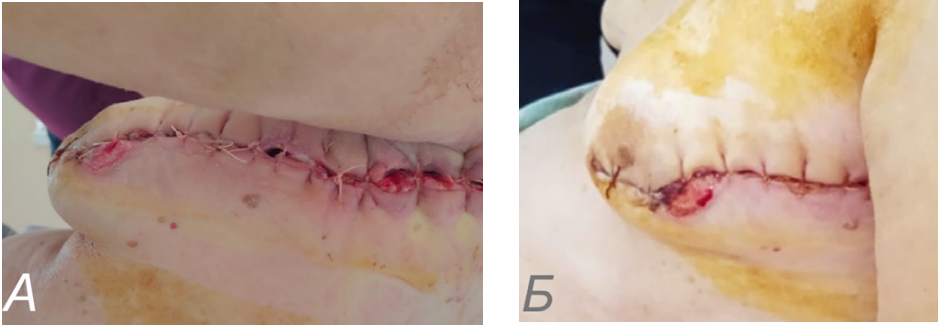

Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациент в удовлетворительном состоянии выписан на одиннадцатые сутки после операции на амбулаторное наблюдение у хирурга по месту жительства. Заживление раны по типу первичного натяжения (рис. 13).

Прогноз

Прогноз для жизни благоприятный.

Рис. 8. А, Б — общий вид культи правой голени у пациента Ч. при поступлении в приемное отделение государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Динская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края.

Примечание: фотографии выполнены авторами.

Fig. 8. Patient Ch.: A, Б — stump of the right lower leg (general view), upon entry into Admission Department of Dinskaya Central District Hospital.

Note: photos taken by the authors.

Рис. 9. Хронология развития болезни у пациента Ч.: ключевые события и прогноз.

Примечание: блок-схема временной шкалы выполнена авторами (согласно рекомендациям SCARE). Сокращения: ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК — государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Динская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края; DS — диагноз.

Fig. 9. Patient Ch.: course of disease, key events and prognosis.

Note: schematic diagram was performed by the authors (according to SCARE recommendations). Abbreviations: ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК — Dinskaya Central District Hospital, DS — diagnosis.

Рис. 10. А, Б — некрэктомия (резекция некротизированного участка икроножной мышцы) у пациента Ч.

Примечание: фотографии выполнены авторами.

Fig. 10. Patient Ch.: necrectomy (resection of necrotizing area of gastrocnemius muscle) (A, Б).

Note: photos taken by the authors.

Рис. 11. А, Б — вакуумное дренирование ушитой раны у пациента Ч.

Примечание: фотографии выполнены авторами.

Fig. 11. Patient Ch.: vacuum drainage of sutured wound (A, Б).

Note: photos taken by the authors.

Рис. 12. Вид культи сразу после снятия вакуумной повязки у пациента Ч.

Примечание: фотография выполнена авторами.

Fig. 12. Patient Ch.: stump immediately after removing vacuum dressing.

Note: photo taken by the authors.

Рис. 13. Заживление раны по типу первичного натяжения у пациента Ч.

Примечание: фотография выполнена авторами.

Fig. 13. Patient Ch.: primary healing.

Note: photo taken by the authors.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 3

Информация о пациенте

Пациентка В., дата рождения 07.10.1960 г., 04.01.2022 обратилась в экстренный приемный покой ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК года с жалобами на наличие обширной зоны некроза в левой подмышечной области, передней грудной стенки слева, левой молочной железы.

Анамнез заболевания. Со слов пациентки и согласно медицинской документации, 20.12.21 упала на левый локоть с высоты собственного роста, почувствовала сильные боли в области левого плеча. Обратилась в травмпункт, где была наложена повязка «Дезо» и предложена госпитализация для экстренного хирургического лечения по поводу перелома левой плечевой кости. От госпитализации пациентка категорически отказалась, что отметила в медицинской документации, обязалась в ближайшее время обратиться в стационар. Две недели не снимала повязку, почувствовала нестерпимые боли в левой подмышечной области, области левой молочной железы, самостоятельно сняла повязку, отметила наличие некротической раны.

Анамнез жизни. Уроженка Динского района Краснодарского края, росла и развивалась нормально. На момент госпитализации не работает. Замужем, двое детей. Проживает в благоустроенном доме.

Аллергологический анамнез: со слов, пациентка лекарственной и бытовой аллергии не отмечает.

Наследственный анамнез: со слов пациентки не отягощен.

Физикальная диагностика

Правильного телосложения, повышенного питания. Сознание не нарушено, во времени и пространстве ориентирована правильно. Кожные покровы обычной окраски, частота дыхательных движений 18 в минуту, артериальное давление — 130/80 мм рт. ст., ЧСС — 76 ударов в минуту. Язык сухой, обложен белым налетом, живот не напряжен, безболезненный во всех отделах, симптомы раздражения брюшины отрицательные. Печень и селезенка не пальпируются. Шумы кишечной перистальтики выслушиваются. Физиологические отправления в норме.

Локальный статус: В области левой подмышечной области, передней грудной стенки слева, левой молочной железы обширный некроз кожи 25×10 см, отделяемое из-под некроза скудное гнойное, пальпация данной области болезненна. Отмечается инфильтрация мягких тканей по краям раны (рис. 14).

Предварительный диагноз

На основании жалоб пациента, анамнеза клинической картины заболевания и данных осмотра выставлен диагноз — обширная некротическая рана левой подмышечной области, передней грудной стенки слева, левой молочной железы.

Временная шкала

Хронология течения болезни, ключевые события и прогноз у пациентки В. представлены на рисунке 15.

Диагностические процедуры

Лабораторные исследования (выполнены сразу по прибытии пациента в условиях приемного отделения ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК)

Общий анализ крови: в пределах референтных значений.

Общий анализ мочи: в пределах референтных значений.

Биохимический анализ крови: креатинин, амилаза, мочевина, ACT, АЛТ, глюкоза (венозная), общий белок, альбумин, общий и прямой билирубин в пределах референтных значений.

Кровь на МОР — отрицательна, антитела к вирусу гепатита В и С отрицательны.

Инструментальные исследования (выполнены в течение двух часов с момента госпитализации и приведены в порядке их выполнения в ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК)

Ультразвуковое исследование мягких тканей подмышечной области слева, передней грудной стенки слева, левой молочной железы: УЗ- инфильтрации мягких тканей по краям раны. Жидкостных скоплений не выявлено.

УЗИ вен и артерий верхних и нижних конечностей: Данных за тромбоз глубоких и поверхностных вен нижних конечностей не получено. Данных за тромбоз вен верхних конечностей не выявлено.

Рентгенография органов грудной клетки: Данных за очаговые и инфильтрированные изменения в легких не выявлено. Данных за перелом ребер, пневмоторакс, гидроторакс не получено. Легкие расправлены.

Рентгенография левой плечевой кости в двух проекциях: отмечается перелом левой плечевой кости в средней трети со смещением.

Консультации специалистов

Пациентка перед оперативным вмешательством была осмотрена терапевтом. Противопоказаний для проведения оперативного вмешательства не выявлено.

Осмотр травматолога: Стабилизирующее травматологическое вмешательство после купирования гнойного процесса.

Клинический диагноз

Обширная декубитальная язва левой подмышечной области, передней грудной стенки слева, левой молочной железы. Перелом левой плечевой кости.

Медицинские вмешательства

В условиях хирургического отделения проведена подготовка пациентки к оперативному вмешательству. Выполнено оперативное лечение в объеме хирургической обработки обширной декубитальной язвы левой подмышечной области, левой молочной железы, передней грудной стенки слева. В дальнейшем рана велась полузакрытым способом, путем наложения вакуумной повязки, с одновременным осуществлением дозированной тканевой дистракции с целью более быстрого закрытия обширного раневого дефекта.

Интраоперационно

Под внутривенной анестезией в положении пациента на правом боку произведена хирургическая обработка декубитальной язвы левой подмышечной области, левой молочной железы, передней грудной стенки слева. Все инфильтрированные и некротизированные ткани удалены. Рана обильно промыта водными растворами антисептиков. Вакуумная повязка по предложенной методике (патент РФ № 2 751 813) в непрерывном режиме с разрежением 125 мм рт. ст. Смена вакуумной повязки производилась один раз в трое суток, одновременно осуществлялась дозированная тканевая дистракция, до полного сопоставления противоположных краев раны (рис. 16 А, Б).

Всего потребовалось 3 смены вакуумных повязок.

Динамика и исходы

Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациентка в удовлетворительном состоянии на четырнадцатые сутки после операции переведена в травматологическое отделение для дальнейшего лечения. Заживление раны по типу первичного натяжения. По результатам посева выделен рост золотистого стафилококка.

Прогноз

Прогноз для жизни благоприятный.

Рис. 14. Общий вид раны при поступлении (обширный некроз кожи подмышечной области слева, передней грудной стенки слева, левой молочной железы) у пациентки В.

Примечание: фотография выполнена авторами.

Fig. 14. Patient V.: general view of the wound upon entry (extensive necrosis of left axillary region, left anterior chest wall, left breast).

Note: photo taken by the authors.

Рис. 15. Хронология развития болезни у пациентки В.: ключевые события и прогноз.

Примечание: блок-схема временной шкалы выполнена авторами (согласно рекомендациям SCARE). Сокращения: ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК — государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Динская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края; DS — диагноз.

Fig. 15. Patient V.: course of disease, key events and prognosis.

Note: schematic diagram was performed by the authors (according to SCARE recommendations). Abbreviations: ГБУЗ «Динская ЦРБ» МЗ КК — Dinskaya Central District Hospital, DS — diagnosis.

Рис. 16. Полное сопоставление противоположных краев раны у пациентки В.

Примечание: фотографии выполнены авторами.

Fig. 16. Patient V.: precise approximation of wound edges.

Note: photos taken by the authors.

ОБСУЖДЕНИЕ

Лечение гнойных ран под вакуумной повязкой, или VAC-терапия (vacuum-assisted closure therapy), является одним из современных методов лечения ран, который имеет несколько преимуществ: это сокращение времени заживления раны, поскольку VAC-терапия создает благоприятные условия для естественного заживления тканей за счет улучшения микроциркуляции; снижение риска инфицирования, так как обеспечивается плотное прилегание повязки к коже и создается вакуум, ускоряющий эвакуацию из раны отделяемого и бактерий; уменьшение болевых ощущений за счет снижения натяжения лигатур; улучшение качества жизни пациента за счет более быстрой медико-социальной реабилитации с хорошим функциональным и косметическим эффектом. В целом VAC-терапия является эффективным и безопасным методом лечения гнойных ран, который имеет несколько преимуществ по сравнению с традиционными методами лечения [15–19].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В продемонстрированных клинических примерах удалось с помощью применения вакуумной терапии добиться купирования гнойного процесса и заживления ран по типу первичного натяжения во всех случаях. Это, несомненно, улучшает дальнее качество жизни пациентов и реабилитационный потенциал. Вакуумная терапия в настоящее время является одним из наиболее эффективных и перспективных способов в лечении гнойно-некротических заболеваний мягких тканей и раневой инфекции в целом. Важно отметить, что вакуумная терапия не является самостоятельным методом лечения и должна действовать только в комплексе со всеми другими позициями метода активного хирургического лечения гнойных ран.

Список литературы

1. Barrigah-Benissan K., Ory J., Sotto A., Salipante F., Lavigne J.P., Loubet P. Antiseptic Agents for Chronic Wounds: A Systematic Review. Antibiotics (Basel). 2022; 11(3): 350. DOI: 10.3390/antibiotics11030350

2. Kollef M.H., Torres A., Shorr A.F., Martin-Loeches I., Micek S.T. Nosocomial Infection. Crit. Care. Med. 2021; 49(2): 169–187. DOI: 10.1097/CCM.0000000000004783

3. Agarwal P., Kukrele R., Sharma D. Vacuum assisted closure (VAC)/negative pressure wound therapy (NPWT) for difficult wounds: A review. J. Clin. Orthop. Trauma. 2019; 10(5): 845–848. DOI: 10.1016/j.jcot.2019.06.015

4. Байтингер В.Ф., Селянинов К.В., Курочкина О.С. и др. Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. Эволюция технологии закрытия обширных и глубоких мягкотканых дефектов тела человека. 2018; 1(64): 5–14 DOI: 10.17223/1814147/64/01

5. Willy C., Agarwal A., Andersen C.A., Santis G., Gabriel A., Grauhan O., Guerra O.M., Lipsky B.A., Malas M.B., Mathiesen L.L., Singh D.P., Reddy V.S. Closed incision negative pressure therapy: international multidisciplinary consensus recommendations. Int. Wound. J. 2017; 14(2): 385–398. DOI: 10.1111/iwj.12612

6. Богданов С.Б., Марченко Д.Н., Поляков А.В., Каракулев А.В., Богданова Ю.А. Инновационная медицина Кубани. Новые пути применения вакуумной терапии в медицине ожоговых травм. 2020; 1: 36–40. DOI: 10.35401/2500-0268-2020-17-1-36-40

7. Tong X., Lu J., Zhang W., Wang S., Huang R., Zhang X., Huang J., Zhu Y., Xiao S., Ji S., Xia Z. Efficacy and safety of external tissue expansion technique in the treatment of soft tissue defects: a systematic review and meta-analysis of outcomes and complication rates. Burns Trauma. 2022; 10: tkac045. DOI: 10.1093/burnst/tkac045

8. Lei Y., Liu L., Du S.H., Zong Z.W., Zhang L.Y., Guo Q.S. The use of a skin-stretching device combined with vacuum sealing drainage for closure of a large skin defect: a case report. J. Med. Case. Rep. 2018; 12(1): 264. DOI: 10.1186/s13256-018-1779-8

9. Kolimi P., Narala S., Nyavanandi D., Youssef A.A.A., Dudhipala N. Innovative Treatment Strategies to Accelerate Wound Healing: Trajectory and Recent Advancements. Cells. 2022; 11(15): 2439. DOI: 10.3390/cells11152439

10. Normandin S., Safran T., Winocour S., Chu C.K., Vorstenbosch J., Murphy A.M., Davison P.G. Negative Pressure Wound Therapy: Mechanism of Action and Clinical Applications. Semin. Plast. Surg. 2021; 35(3): 164–170. DOI: 10.1055/s-0041-1731792

11. Оболенский В.Н. Современные методы лечения хронических ран. Медицинский Совет. 2016; 10: 148–154. DOI: 10.21518/2079-701X2016-10-148-154

12. Singh D., Chopra K., Sabino J., Brown E. Practical Things You Should Know about Wound Healing and Vacuum-Assisted Closure Management. Plast. Reconstr. Surg. 2020; 145(4): 839e–854e. DOI: 10.1097/PRS.0000000000006652

13. Achten J., Parsons N.R., Bruce J., Petrou S., Tutton E., Willett K., Lamb S.E., Costa M.L. Protocol for a randomised controlled trial of standard wound management versus negative pressure wound therapy in the treatment of adult patients with an open fracture of the lower limb: UK Wound management of Lower Limb Fractures (UK WOLLF). BMJ Open. 2015; 5(9): e009087. DOI: 10.1136/bmjopen-2015-009087

14. Karaaslan F., Erdem Ş., Mermerkaya M.U. Wound management with vacuum-assisted closure in postoperative infections after surgery for spinal stenosis. Int. Med. Case. Rep. J. 2014; 8: 7–11. DOI: 10.2147/IMCRJ.S76214

15. Размахнин Е.В., Шангин В.А., Кудрявцева О.Г., Охлопков Д.Ю. Возможности вакуум-инстилляционной терапии с использованием димексида и бетадина в лечении гнойных ран. Acta Biomedica Scientifica. 2017; 2(6): 153–156. DOI: 10.12737/article_5a0a8e0d03dc42.56682733

16. Xing D., Yang Z., Cao C., Dong Z., Wei J., Zheng X., Li W. A modified negative pressure wound therapy for the treatment of refractory wounds: A preliminary study. Medicine (Baltimore). 2020; 99(28): e21148. DOI: 10.1097/MD.0000000000021148

17. Liu Z., Dumville J.C., Hinchliffe R.J., Cullum N., Game F., Stubbs N., Sweeting M., Peinemann F. Negative pressure wound therapy for treating foot wounds in people with diabetes mellitus. Cochrane Database Syst. Rev. 2018; 10(10): CD010318. DOI: 10.1002/14651858.CD010318.pub3

18. Brennfleck F.W., Linsenmeier L., Junger H.H.G., Schmidt K.M., Werner J.M., Woehl D., Zeman F., Mutzbauer I., Hutchinson J.A., Geissler E.K., Schlitt H.J., Brunner S.M. Negative pressure wound therapy (NPWT) on closed incisions to prevent surgical site infection in high-risk patients in hepatopancreatobiliary surgery: study protocol for a randomized controlled trial-the NPSSI trial. Trials. 2020; 21(1): 918. DOI: 10.1186/s13063-020-04831-z

19. Iheozor-Ejiofor Z., Newton K., Dumville J.C., Costa M.L., Norman G., Bruce J. Negative pressure wound therapy for open traumatic wounds. Cochrane Database Syst. Rev. 2018; 7(7): CD012522. DOI: 10.1002/14651858.CD012522.pub2

Об авторах

В. В. ФедюшкинРоссия

Федюшкин Владимир Владимирович — врач-хирург государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Динская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края; аспирант кафедры хирургии № 1 ФПК и ППС федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

ул. Кирпичная, д. 55а, станица Динская, 353204,

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар

А. Г. Барышев

Россия

Барышев Александр Геннадьевич — доктор медицинских наук, доцент; заместитель главного врача по хирургии государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Научно- исследовательский институт — Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С. В. Очаповского» Министерства здравоохранения Краснодарского края; заведующий кафедрой хирургии № 1 ФПК и ППС федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

ул. 1 Мая, д. 167, г. Краснодар, 350086,

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар

С. Н. Пятаков

Россия

Пятаков Станислав Николаевич — доктор медицинских наук, доцент; заместитель главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская больница № 4 г. Сочи» Министерства здравоохранения Российской Федерации; доцент кафедры хирургии № 1 ФПК и ППС федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар,

ул. Туапсинская, 1, г. Сочи, 354057

С. Е. Гуменюк

Россия

Гуменюк Сергей Евгеньевич — доктор медицинских наук, профессор; заведующий кафедрой хирургических болезней; декан педиатрического факультета

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар

О. А. Алуханян

Россия

Алуханян Овик Арменович — доктор медицинских наук, профессор; профессор кафедры кардиохирургии и кардиологии ФПК и ППС

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар

В. М. Бенсман

Россия

Бенсман Владимир Михайлович — доктор медицинских наук, профессор; профессор кафедры общей хирургии

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, г. Краснодар

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Федюшкин В.В., Барышев А.Г., Пятаков С.Н., Гуменюк С.Е., Алуханян О.А., Бенсман В.М. Вакуумная терапия в комплексном лечении гнойно-некротических заболеваний мягких тканей: клинические случаи. Кубанский научный медицинский вестник. 2023;30(2):102-115. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-2-102-115

For citation:

Fedyushkin V.V., Baryshev A.G., Pyatakov S.N., Gumenyuk S.E., Alukhanyan O.A., Bensman V.M. Vacuum Therapy in Complex Treatment of Purulent-Necrotic Diseases of Soft Tissues: Clinical Cases. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2023;30(2):102-115. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-2-102-115