Перейти к:

Оценка эффективности использования оригинальных конструкций иммедиат-протезов после множественного удаления зубов: клинические случаи

https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-4-96-109

Аннотация

Введение. Реабилитация пациентов с хроническими заболеваниями пародонта, приводящими к множественной утрате зубов, может проводиться при помощи метода иммедиат-протезирования, однако вероятность развития атрофии тканей протезного ложа под нефизиологической нагрузкой съемными ортопедическими конструкциями накладывает особые требования к их конструктивным особенностям.

Описание клинических случаев. На базе стоматологической поликлиники федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации проведено лечение двух пациентов, нуждавшихся в стоматологическом хирургическом и ортопедическом лечении по поводу диагноза «хронический генерализованный пародонтит». Для лечения пациента А. были применены иммедиат-протезы, изготовленные с помощью аддитивных технологий, с оригинальной конструкцией резервуара для лекарственного средства. Для лечения пациента Б. использовались иммедиат-протезы, имеющие базисы из акриловой пластмассы с кольцом из эластичного полимера по замыкающим границам, снабженные резервуаром для лекарственного средства из полиметилметакрилата. Пациентам было проведено удаление зубов с непосредственным наложением протезов. Пациенты наблюдались 21 сутки. Критериями эффективности лечения были приняты: визуальнопальпаторный контроль зон удалений с планиметрической оценкой размеров ран, оценка микроциркуляции в области удалений, контроль сохранности лекарственного препарата в резервуарах протезов.

Заключение. Исходя из результатов наблюдений на этапах ортопедического лечения было установлено, что при применении иммедиат-протезов, изготовленных с помощью технологий 3D-моделирования и печати, достигался нормальный ход заживления после удаления зубов с нормализацией микроциркуляторных параметров в области операционных ран. При применении комбинированных конструкций протезов заживление послеоперационных ран также протекало благоприятно, однако отмечались застойные явления в микроциркуляторном русле.

Ключевые слова

Для цитирования:

Гуськов А.В., Машутин С.А., Олейников А.А., Зайнутдинов М.К., Клименко Е.А., Торопова Л.С. Оценка эффективности использования оригинальных конструкций иммедиат-протезов после множественного удаления зубов: клинические случаи. Кубанский научный медицинский вестник. 2023;30(4):96-109. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-4-96-109

For citation:

Gus’kov A.V., Mashutin S.A., Oleinikov A.A., Zainutdinov M.K., Klimenko E.A., Toropova L.S. Evaluating the Effectiveness of the Original Designs of Immediate-Prostheses after Multiple Tooth Extraction: Clinical Cases. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2023;30(4):96-109. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-4-96-109

ВВЕДЕНИЕ

Применение непосредственных и формирующих пластиночных протезов на различных сроках заживления ран после удаления зубов оправдано с точки зрения дальнейшего создания необходимых буферных свойств протезного ложа [1]. Кроме этого, иммедиат-протезы в ряде случаев решают важные задачи реабилитации больных при наличии следующих показаний: удаление последних зубов на челюсти, удаление с потерей последней пары антагонистов и формированием нефиксированного прикуса или концевых дефектов зубных рядов, множественное одномоментное удаление, необходимость немедленного восстановления жевательной, речевой функции и эстетики. Однако вероятность возникновения атрофии альвеолярного отростка при возникновении нефизиологической нагрузки и неравномерном распределении давления под действием базиса протеза на подлежащие формирующиеся после операции ткани накладывает определенные требования к конструктивным особенностям иммедиат-протезов, которые заключаются в распределении жевательного давления на интактные зоны протезного ложа и снижении избыточной функциональной нагрузки на зону заживления [2]. Решением данной задачи может являться формирование оптимального дизайна базиса иммедиат-протеза, способного в меньшей степени оказывать давление на поврежденные или истонченные мягкие ткани и подлежащую костную основу альвеолярного отростка. Кроме предупреждения атрофии важными условиями для поддержания функционального баланса зубочелюстной системы в послеоперационном периоде являются сохранение межальвеолярной высоты, исключение функциональной перегрузки оставшихся зубов, сохранение координации антагонирующих и синергирующих жевательных мышц.

В настоящее время для изготовления съемных протезов и, в частности, иммедиат-протезов активно применяются технологии 3D-моделирования и печати [3]. С помощью данных технологий виртуальные модели челюстей могут быть обработаны по аналогии с реальными гипсовыми моделями. При этом программное обеспечение дает доступ к широкому функционалу и набору инструментов, с помощью которых проводится точная и детальная работа непосредственно в зонах планируемого хирургического вмешательства. Большинство технологий для аддитивного производства протезных конструкций основано на использовании фотополимерной смолы, послойно отверждаемой в процессе печати на 3D-принтере. Такие смолы имеют основу в виде мономера на основе акриловых эфиров и используются для печати на всех лазерных и DLP-принтерах [4]. Это повышает точность изготовления протезных конструкций, значительно сокращает технологические дефекты изделий, исключает ошибки, связанные с человеческим фактором, а также ускоряет процесс изготовления протеза в сравнении с традиционным методом [5][6]. Также эффективным вариантом функциональной разгрузки раневой поверхности при иммедиат-протезировании является применение двуслойных базисов протезов, предусматривающих применение мягких подкладок из эластичных полимеров. Данные подходы к иммедиат-протезированию могут являться методом выбора при раннем ортопедическом лечении.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 1

Информация о пациенте

Пациент А., мужчина 54 лет, обратился в июле 2022 года в стоматологическую поликлинику федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России) с жалобами на подвижность мостовидных протезов на верхней и нижней челюсти, болезненность десны в области мостовидных протезов, частичное отсутствие зубов, затрудненное пережевывание пищи.

Анамнез заболевания. Со слов пациента, последний год периодически наблюдал кровоточивость десны, особенно при чистке зубов и приеме пищи, в частности твердой и кислой, отмечал неприятный запах из полости рта и зуд десен, были периоды воспаления десен, в последний год участились, со слов пациента, не реже одного раза в месяц. Пользовался зубочистками, после чего часто десна кровоточила. Зубы терял в течение жизни вследствие осложнений кариеса и хронического пародонтита и несвоевременного лечения. Зубная формула пациента отображена в таблице 1.

Таблица 1. Зубная формула пациента А.

Table 1. Patient A.: dental formula

|

О |

О |

О |

О |

О |

АIII К |

АIII К |

И |

АIII К |

И |

АIII К |

И |

АIII К |

АIII К |

О |

О |

|

1.8 |

1.7 |

1.6 |

1.5 |

1.4 |

1.3 |

1.2 |

1.1 |

2.1 |

2.2 |

2.3 |

2.4 |

2.5 |

2.6 |

2.7 |

2.8 |

|

4.8 |

4.7 |

4.6 |

4.5 |

4.4 |

4.3 |

4.2 |

4.1 |

3.1 |

3.2 |

3.3 |

3.4 |

3.5 |

3.6 |

3.7 |

3.8 |

|

О |

О |

О |

К АIII |

К АIII |

К АIII |

О |

О |

О |

О |

К АIII |

К АIII |

К АIII |

О |

О |

О |

Примечание: таблица составлена авторами.

Сокращения: АIII — третья степень подвижность (пародонтит);

И — искусственный; К — коронка; О — отсутствует.

Note: compiled by the authors.

Abbreviations: АIII — mobility of degree 1 (periodontitis);

И — artificial; K — crown; O — absent.

Анамнез жизни. Сопутствующих общесоматических заболеваний в состоянии декомпенсации не отмечено. На протяжении многих лет пациент имеет склонность к злоупотреблению курением, со слов пациента, употребляет около 10–15 сигарет в день.

Аллергологический анамнез. Со слов пациента, лекарственной и бытовой аллергии не отмечает.

Наследственный анамнез. Со слов пациента, не отягощен.

Физикальная диагностика

Объективно: установлен мостовидный протез на верхней челюсти протяженностью 1.3–2.6, на нижней челюсти мостовидные протезы 3.3–3.5, 4.3–4.5, краевое прилегание коронок протезов на всех опорных зубах нарушено, в пришеечной области опорных зубов генерализованная цианотичность слизистой оболочки десневого края, межзубных сосочков, изменение конфигурации десневых сосочков, в отдельных участках истончение слизистой десневого края и деформация десны с образованием пародонтальных карманов глубиной более 3 мм в области сохранившихся зубов. Обильные наддесневые и поддесневые зубные отложения. Оголение более 1/3 поверхности корней и II степень патологической подвижности всех зубов. При зондировании выявляется кровоточивость десны, десна сохраняет блеск после высушивания, конфигурация десневого желобка изменена. Пальпация десны безболезненная. Перкуссия всех опорных зубов безболезненная.

Предварительный диагноз

После объективного осмотра и рентгенологического обследования пациенту на момент начала лечения поставлен диагноз «хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени» на верхней и нижней челюстях, частичное отсутствие зубов на верхней челюсти по I классу Кеннеди, частичное отсутствие зубов на нижней челюсти по 1-му подклассу I класса по Кеннеди.

Временная шкала

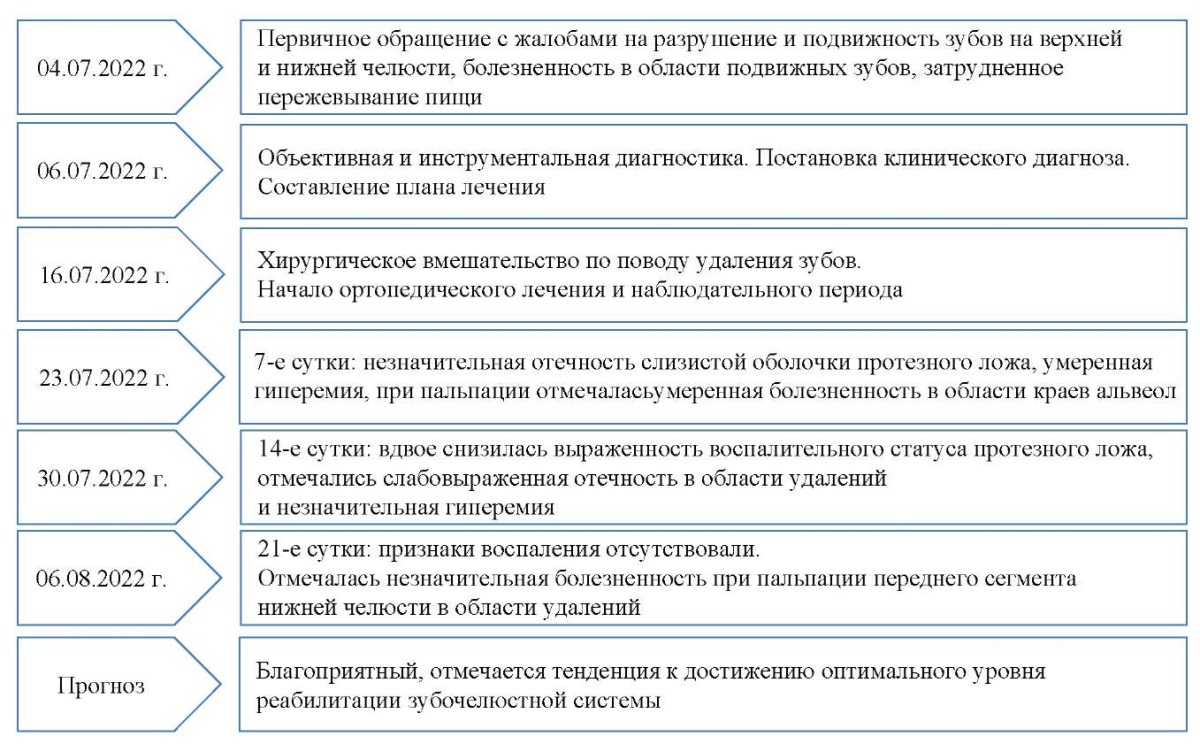

Хронологические события развития заболевания и этапы лечения пациента А. представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Временная шкала диагностики и лечения пациента А.:

ключевые события и прогноз

Примечание: блок-схема временной шкалы выполнена авторами

(согласно рекомендациям, разработанным международными организациями

в области здравоохранения для клинических случаев).

Fig. 1. Patient A.: diagnosis and treatment timeline, key events and prognosis

Note: schematic diagram of the timeline was performed by the authors

(according to the recommendations developed by international health organizations

for clinical cases).

Диагностические процедуры

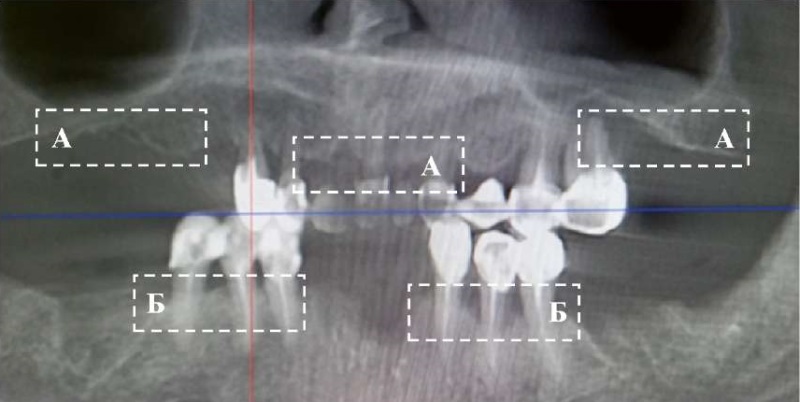

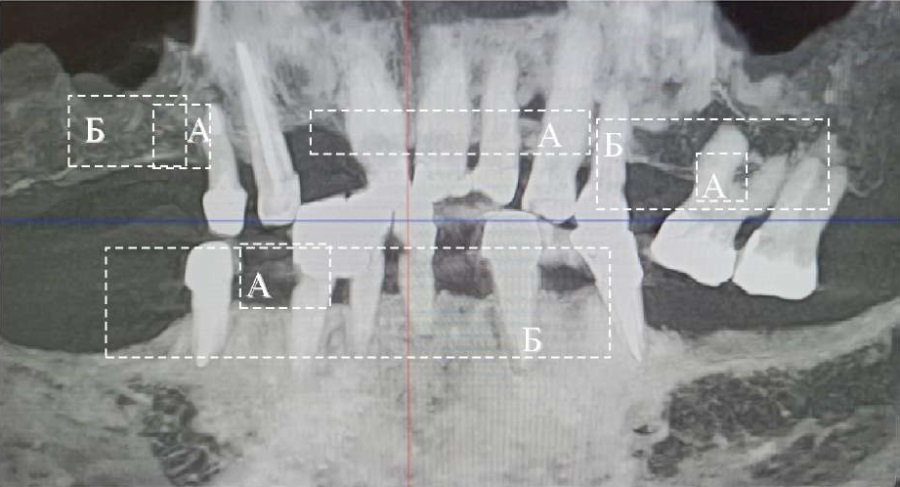

Инструментальные исследования. По данным ортопантомографии, выполненной 06.07.2022 г. в стоматологической поликлинике ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань, на рентгеновском аппарате «Planmeca Promax 3D» (Planmeca, Финляндия), выявлялся смешанный неравномерный тип деструкции костной ткани альвеолярного отростка верхней челюсти (рис. 2А) и альвеолярной части нижней челюсти, достигающий в области отдельных зубов 1/2 длины корня (рис. 2Б).

Рис. 2. «Реформат» — реконструкция КЛКТ

в виде ортопантомограммы пациента А

Примечание: фотография выполнена авторами;

пояснения к обозначениям в тексте.

Fig. 2. “Reformat” — reconstruction of CBCT

in the form of an orthopantomogram of patient A

Note: photo was taken by the authors;

explanations to the designations are in the text.

Клинический диагноз

Исходя из проведенных исследований были установлены диагнозы по МКБ-10: К05.3 — хронический пародонтит зубов 1.3, 1.2, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4, 3.5, 4.3, 4.4, 4.5, К08.1 — потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локальной периодонтальной болезни на верхней и нижней челюстях.

Клинические диагнозы: хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени на верхней и нижней челюстях, частичное отсутствие зубов на верхней челюсти по 1-му классу Кеннеди, частичное отсутствие зубов на нижней челюсти по 1-му подклассу I класса по Кеннеди.

Дифференциальная диагностика

Не проводилась, так как данные анамнеза, жалоб, визуального и рентгенологического исследований, определение степени патологической подвижности зубов, исследование пародонтальных карманов полностью указывали на хронический пародонтит и частичное отсутствие зубов.

Медицинские вмешательства

Составлен план комплексного лечения, включающий снятие мостовидных протезов с верхней и нижней челюстей, удаление всех зубов и фиксацию заранее изготовленного иммедиат-протеза.

Для лечения пациента А. был применен оригинальный вариант конструкции иммедиат-протеза, изготовленной с применением 3D-моделирования и аддитивных технологий1.

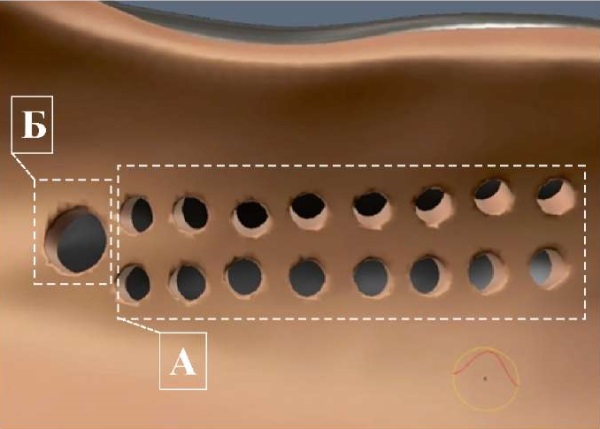

Особенностью данного протеза являлось создание в его базисе специального резервуара для пролонгированного действия лекарственного средства в виде мази или геля, способствующего заживлению ран при местном применении в стоматологии, в том числе после хирургических вмешательств. Резервуар характеризуется тем, что представляет собой полое пространство внутри базиса со стороны, обращенной к послеоперационной области, и имеет отверстия, которые предназначены для выделения лекарственного средства из полости резервуара на поверхность раны, обладающие следующими характеристиками (рис. 3): множественные отверстия диаметром 1 мм, количество которых зависит от величины предполагаемого раневого дефекта, расположенные друг от друга на расстоянии 1 мм и предназначенные для выделения лекарственного препарата из резервуара на раневую поверхность; одно отверстие диаметром 2 мм, предназначенное для внесения лекарственного препарата в резервуар.

Рис. 3. 3D-модель резервуара для лекарственного средства

в виртуальном базисе иммедиат-протеза.

А — отверстия, предназначенные для выведения лекарственного препарата;

Б — резервуар для внесения лекарственного препарата

Примечание: рисунок выполнен авторами.

Fig. 3. 3D model of the drug reservoir

in the virtual basis of the immediate prosthesis.

A — holes for the drug to be released;

Б — reservoir to be filled with the drug

Note: performed by the authors.

Благодаря созданию данной особенности лекарственное вещество действует пролонгировано, объем резервуара проектируется в зависимости от объема раневого дефекта. Поверхность резервуара, обращенная к ране, имеет вогнутую форму, что позволяет снизить компрессию базиса на послеоперационную область и создать возможность для равномерного выделения лекарственного препарата из резервуара, при этом границы базиса протеза полностью перекрывают послеоперационную область.

Алгоритм изготовления иммедиат-протезов на верхнюю и нижнюю челюсти заключался в следующем: до оперативного вмешательства были получены оттиски челюстей альгинатной оттискной массой «Hydrogum 5» (Zhermack, Италия), по которым были изготовлены модели из гипса IV класса. Было определено центральное соотношение челюстей при помощи восковых валиков на жестких акриловых базисах с применением «Гнатометра M» (Ivoclar Vivadent, Германия) для дальнейшей настройки виртуального артикулятора по индивидуальным параметрам. Модели, как в отдельности, так и в положении центрального соотношения, сканировались на стоматологическом лабораторном сканере «Ceramill Map 300» (AmannGirrbach, Австрия). На основании 3D-скана создавались STL-файлы. Дальнейшая обработка 3D-сканов челюстей в формате STL проводилась на персональном компьютере в программе «Exocad» (exocad GmbH, Германия). В представленной программе виртуальные модели челюстей обрабатывалась по аналогии с реальными гипсовыми моделями, удаляемые зубы вырезались с поверхности 3D-моделей. Также было проведено моделирование контуров будущего рельефа протезного ложа в послеоперационной области. После подготовки моделей было проведено моделирование базисов иммедиат-протезов с созданием резервуаров для лекарственного препарата. Окончательное моделирование дизайна протезов и виртуальная постановка зубов были проведены в виртуальном артикуляторе в программной среде «Exocad».

Для 3D-печати иммедиат-протезов использовался LCD/DLP принтер открытого типа «Carima Dental 3D Printer» (CARIMACo., Ltd., Корея), имеющий толщину слоя 25 µm и точность печати 30 µm. Для аддитивного изготовления протезов использовалась специализированная фотополимерная смола для медицинских изделий производства компании «HARZ Labs» (Россия), предназначенная для временных съемных пластиночных протезов. После 3D-печати изделия подвергались постобработке по рекомендованному производителем протоколу путем их внесения в ультразвуковую ванну с изопропиловым спиртом 2 раза по 3 минуты, дополнительного засвечивания в ультрафиолетовой камере в течение 30 минут.

После изготовления протезов пациент согласно плану лечения был направлен на снятие мостовидных протезов с верхней и нижней челюстей и удаление зубов 1.3, 1.2, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 3.3, 3.4, 3.5, 4.3, 4.4, 4.5.

Мостовидные протезы на верхней челюсти снимались путем продольного распиливания коронок опорных зубов твердосплавным бором турбинного наконечника с водяным охлаждением с последующим извлечением протезов. После снятия конструкций пациент направлялся в хирургический кабинет. Операцию удаления проводили в амбулаторных условиях хирургического кабинета. В связи с высокой степенью подвижности всех зубов на верхней челюсти было принято решение об одномоментном их удалении и наложении иммедиат-протеза на верхнюю челюсть в течение 30 минут после операции. Удаление на верхней челюсти проводилось в объеме 6 зубов под местной проводниковой анестезией с использованием анестетика, содержащего 4% раствор артикаина + эпинефрина в разведении 1:200 000. Удаление проводилось по стандартным хирургическим протоколам.

Перед началом операции была проведена проводниковая анестезия на верхней челюсти с ожиданием действия анестетика. После того как отмечали отсутствие болевой чувствительности в обоих сегментах челюсти, проводили отделение круговой связки от шейки каждого зуба с помощью хирургической гладилки начиная с последнего зуба первого сегмента челюсти. Удаление проводили поочередно, также начиная с последнего зуба в первом сегменте челюсти, использовали хирургические щипцы для работы в переднем и боковом отделах верхней челюсти. На каждый зуб при его удалении накладывали щипцы, продвигали, фиксировали щечками удаляемый зуб, проводили люксацию многокорневых зубов, ротацию однокорневых зубов, данные манипуляции совершались для каждого зуба отдельно, далее проводили тракцию удаляемых зубов. После извлечения каждого зуба стерильным марлевым тампоном сжимали края лунок, отмечали образование кровяного сгустка в каждой лунке.

Непосредственно после удаления зубов, отмечая сохранность кровяных сгустков в лунках, предварительно продезинфицированный иммедиат-протез был припасован и наложен с контролем точности прилегания к поверхности протезного ложа верхней челюсти (рис. 4). Оценивали соответствие расположения резервуаров к области хирургического вмешательства, проведена проверка окклюзионных контактов.

Рис. 4. Иммедиат-протез в полости рта пациента А.

Примечание: фотография выполнена авторами.

Fig. 4. Patient A.: immediate prosthesis in the oral cavity

Note: photo taken by the authors.

После наложения иммедиат-протеза на верхнюю челюсть была назначена явка через 3 дня для снятия мостовидных протезов с нижней челюсти и удаления зубов с последующим наложением иммедиат-протеза. Операция удаления на нижней челюсти также проводилась одномоментно в объеме 6 зубов в связи с их высокой подвижностью, осуществлялась аналогичным образом, как и на верхней.

После удаления на верхней и нижней челюсти пациенту был назначен ибупрофен 200 мг по 1 таблетке при боли, а также применение стоматологического геля с противомикробным, противовоспалительным и анальгезирующим действием, содержащего в 1 г холина салицилат 87,1 мг, цеталкония хлорид 0,1 мг. Гель рекомендовали применять 2 раза в сутки (утром и вечером) после еды.

Пациенту были даны рекомендации по пользованию протезами, обозначен режим ношения, временное снятие протезов было разрешено проводить для гигиенических процедур и при появлении болевых ощущений в области протезного ложа с дальнейшей незамедлительной явкой для коррекции. Также был объяснен принцип внесения лекарственного средства в виде стоматологического геля на второй день после удаления таким образом, чтобы резервуар протеза до избытка заполнялся препаратом через одиночное отверстие диаметром 2 мм при помощи стерильного шприца без иглы. Пациенту было назначено применение стоматологического геля с противомикробным, противовоспалительным и анальгезирующим действием, содержащего в 1 г холина салицилат 87,1 мг, цеталкония хлорид 0,1 мг. Гель рекомендовали применять 2 раза в сутки (утром и вечером) после еды. Так как резервуар представляет собой закрытое пространство и имеет сообщение с полостью рта только через отверстия в базисе для выделения лекарственного средства, то были даны рекомендации по его гигиене путем полного промывания и чистки один раз в сутки при помощи раствора хлоргексидина и зубной щетки, после чего протез необходимо было полностью промывать под теплой проточной водой.

Динамика и исходы

Оценка динамики лечения проводилась по следующим показателям: визуально-пальпаторный объективный контроль зон хирургического вмешательства на 7, 14, 21-е сутки ортопедического лечения; планиметрическая оценка размеров послеоперационных ран: просвет альвеол удаленных зубов 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 измерялся с помощью штангенциркуля по мезиодистальной длине относительно альвеолярного гребня на 7, 14, 21-е сутки ортопедического лечения. Полученные значения измерений суммировались с получением общего показателя, измеряемого в мм. Лунки удаленных зубов заживали под поверхностью иммедиат-протеза, ушивание не проводилось; была оценка микроциркуляции в области протезного ложа с помощью лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) на 7, 14, 21-е сутки ортопедического лечения: запись ЛДФ-граммы проводилась посредством позиционирования рабочей части лазерного анализатора тканевого кровотока ЛАКК-ОП (НПП «Лазма», Россия) на слизистой оболочке в области удаленных зубов 1.3, 3.3 и длилась до 60 секунд. Далее осуществлялся автоматический расчет данных в программном обеспечении анализатора для персонального компьютера по следующей общепринятой формуле: ПМ (параметр микроциркуляции в усл. ед.) = константа × число эритроцитов × средняя скорость движения эритроцитов [7]. Проводился опрос пациента на 7-е и 14-е сутки лечения о результатах самостоятельного наблюдения за сохранностью лекарственного средства в резервуаре в течение дня при использовании протеза по 5-балльной шкале, где сохранность препарата варьировалась от полного вымывания (1) до сохранности половины препарата в пределах резервуара (5).

После оценки результатов лечения, представленных в таблице 2, были сформулированы исходы лечения и прогнозы дальнейшей ортопедической реабилитации.

Таблица 2. Показатели динамики заживления раны

и сохранности лекарственного препарата под протезами у пациента

Table 2. Patient A.: dynamics of wound healing

and drug persistence under the prostheses

|

Визуально-пальпаторный контроль |

Дни наблюдений |

||

|

7 |

14 |

21 |

|

|

Отечность |

+ |

+ |

- |

|

Гиперемия |

+++ |

++ |

- |

|

Болезненность |

++ |

+ |

- |

|

Планиметрическая динамика заживления ран 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 (мм) |

13,8 |

7,7 |

4,3 |

|

Среднее значение ЛДФ в области 1.3, 3.3 (норма 18,4 усл. ед.) |

29,3 |

24,5 |

19,1 |

|

Дневная сохранность лекарственного средства (баллы) |

4 |

4 |

- |

Примечание: таблица заполнена авторами.

Сокращение: ЛДФ — лазерная допплеровская флоуметрия.

Note: filled in by the authors.

Abbreviations: ЛДФ — laser Doppler flowmetry.

По результатам проведенных планиметрических измерений ран, их визуально-пальпаторного исследования и лазерной допплеровской флоуметрии у пациента А. отмечались следующие показатели:

На 7-е сутки пользования протезами отмечалась незначительная отечность слизистой оболочки протезного ложа, умеренная гиперемия, при пальпации послеоперационных областей отмечалась умеренная болезненность в области краев альвеол. Жалобы на удобство пользования протезами показали умеренную болезненность в пределах возможности комфортного пользования протезами при употреблении нетвердой пищи. Планиметрический контроль в области 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 на 7-е сутки использования показал, что суммарный размер измеряемых альвеол в области удаленных зубов составляет 13,8 мм.

На 14-е сутки вдвое снизилась выраженность воспалительного статуса протезного ложа, отмечались слабовыраженная отечность в области удаленных зубов и незначительная гиперемия. Показатели планиметрического контроля указывали на уменьшение размеров альвеол на 44,3% (с 13,8 до 7,7 мм) по сравнению с 7-м днем пользования протезом.

К 14-м суткам показатель имел тенденцию к снижению и составлял 24,5 усл. ед. Это можно объяснить сохранением воспалительных явлений в зонах хирургических вмешательств [8], что потенцирует некоторое усиление регионарного кровотока, также поддерживающееся функциональной нагрузкой тканей протезного ложа базисами иммедиат-протезов [9].

На 21-е сутки признаки воспаления отсутствовали. Отмечалась незначительная болезненность при пальпации переднего отдела нижней челюсти в области удалений. Жалобы на неудобство пользования протезом отсутствовали. Планиметрическая оценка размеров послеоперационных ран показала на уменьшение размеров альвеол на 44,2% по сравнению с контролем на 14-е сутки (с 7,7 до 4,3 мм), что указывало на равномерный физиологический процесс заживления. Контроль дневной сохранности лекарственного средства, наблюдаемый пациентом на 7-е и 14-е сутки, показал, что лекарственный препарат практически не вымывался и сохранялся даже при приеме жидкой пищи. Показатель микроциркуляции в области зубов 1.3 и 3.3 на 7-е сутки имел среднее значение 29,3 усл. ед. Состояние микроциркуляции на 21-е сутки приближалось к среднестатистическим показателям физиологической нормы [10] и составляло 19,1 усл. ед.

Исходом ортопедической реабилитации по завершении наблюдательного периода являлось полноценное заживление ран и разрешение воспалительных процессов, восстановление функции жевания и речи. Послеоперационные осложнения на момент окончания наблюдения не отмечались. Пациенту были назначены явки 1 раз в 2 недели для контроля состояния реабилитации.

Прогноз

Прогноз лечения благоприятный, отмечается тенденция к достижению оптимального уровня реабилитации зубочелюстной системы, планируется замена иммедиат-протезов на постоянные пластиночные из акрилового полимера через 2 месяца.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР № 2

Информация о пациенте Б.

Пациент Б., мужчина 48 лет, обратился в июле 2022 года в стоматологическую поликлинику ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России с жалобами на подвижность зубов на верхней и нижней челюстях, болезненность в области подвижных зубов, частичное отсутствие зубов, затрудненное пережевывание пищи.

Анамнез заболевания. Со слов пациента, при чистке зубов за последние 3 месяца десна сильно кровоточила и болела, поэтому гигиену полости рта пациент начал игнорировать. За последний год периоды воспаления десны отмечались с периодичностью около 1 раза в 2 месяца, кровоточивость сохранялась с периодичностью примерно 1 раз в неделю, со слов пациента, в этот период зубы стали более подвижны. Зубы терял в течение жизни вследствие осложнений кариеса и хронического пародонтита вследствие несвоевременного лечения. Зубная формула пациента отображена в таблице 3.

Таблица 3. Зубная формула пациента Б.

Table 3. Patient B: dental formula

|

О |

О |

О |

О |

АIII К |

АIII К |

О |

АIII

|

АIII

|

АIII

|

АIII

|

АIII

|

О |

АIII К |

АIII К |

О |

|

1.8 |

1.7 |

1.6 |

1.5 |

1.4 |

1.3 |

1.2 |

1.1 |

2.1 |

2.2 |

2.3 |

2.4 |

2.5 |

2.6 |

2.7 |

2.8 |

|

4.8 |

4.7 |

4.6 |

4.5 |

4.4 |

4.3 |

4.2 |

4.1 |

3.1 |

3.2 |

3.3 |

3.4 |

3.5 |

3.6 |

3.7 |

3.8 |

|

О |

О |

О |

К АIII |

О |

К АIII |

АIII |

АIII |

О |

О |

К АIII |

О |

К АIII |

О |

О |

О |

Примечание: таблица составлена авторами.

Сокращения: АIII — третья степень подвижность (пародонтит);

И — искусственный; К — коронка; О — отсутствует.

Note: compiled by the authors.

Abbreviations: АIII — mobility of degree 1 (periodontitis);

И — artificial; K — crown; O — absent.

Анамнез жизни. Сопутствующих общесоматических заболеваний в состоянии декомпенсации не отмечено. На протяжении 10 лет пациент курил с частотой около 20 сигарет в день, последний год не курит.

Аллергологический анамнез. Со слов пациента, лекарственной и бытовой аллергии не отмечает.

Наследственный анамнез. Со слов пациента не отягощен.

Физикальная диагностика

Объективно: генерализованная цианотичность слизистой оболочки десневого края, межзубных сосочков, изменение конфигурации десневых сосочков, в отдельных участках истончение слизистой десневого края и деформация десны, пародонтальные карманы более 3 мм в области сохранившихся зубов. Отмечаются наддесневые и поддесневые зубные отложения в области сохранившихся передних зубов нижней челюсти. Оголение 1/3 поверхности корней всех сохранившихся зубов, III степень патологической подвижности всех зубов. Отмечается травматическая окклюзия. При зондировании выявляется кровоточивость десны, десна сохраняет блеск после высушивания, конфигурация десневого желобка изменена. Пальпация десны в области сохранившихся зубов болезненная. Перкуссия всех зубов безболезненная.

Предварительный диагноз

После объективного осмотра и рентгенологического обследования пациенту на момент начала лечения поставлен диагноз «хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени» на верхней и нижней челюстях, частичное отсутствие зубов на верхней челюсти по 2-му подклассу II класса Кеннеди, частичное отсутствие зубов на нижней челюсти по 3-му подклассу I класса по Кеннеди.

Временная шкала

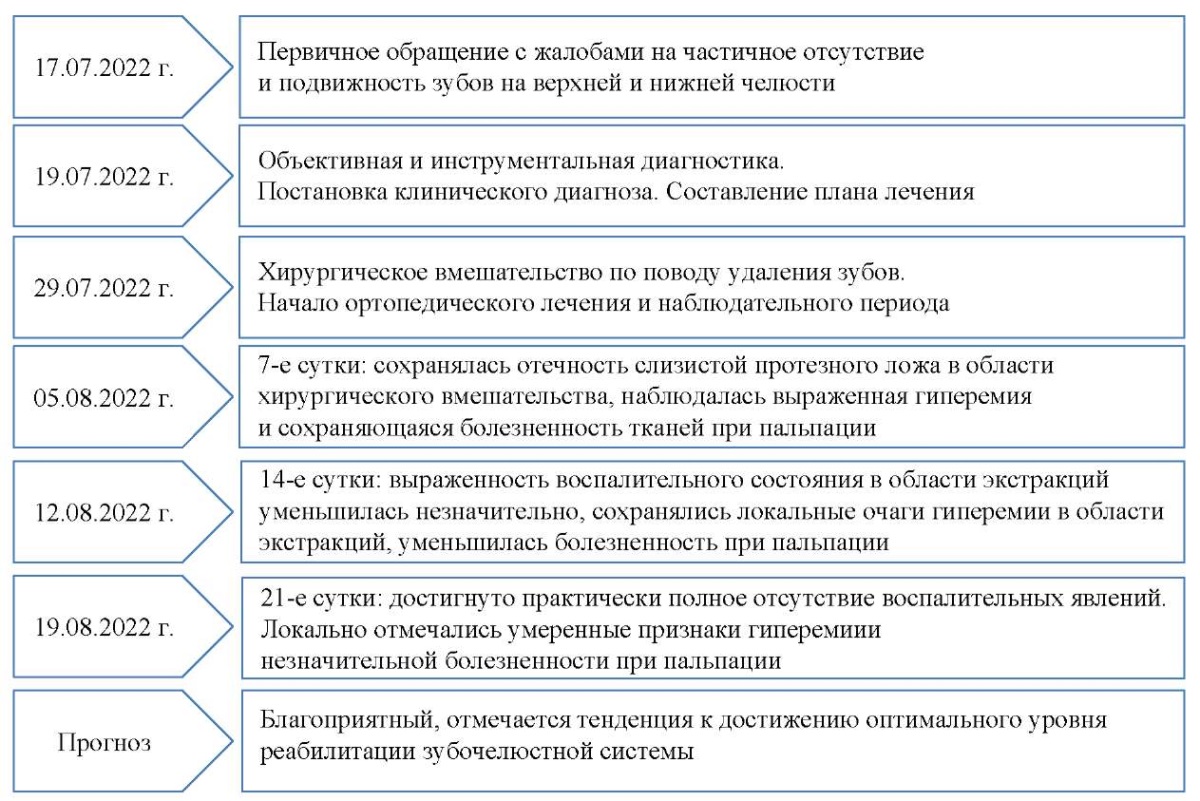

Хронологические события развития заболевания и этапы лечения пациента Б. представлены на рисунке 5.

Рис. 5. Временная шкала диагностики и лечения пациента Б.:

ключевые события и прогноз

Примечание: блок-схема временной шкалы выполнена авторами

(согласно рекомендациям, разработанным международными организациями

в области здравоохранения для клинических случаев)

Fig. 5. Patient B.: diagnosis and treatment timeline,

key events and prognosis

Note: schematic diagram of the timeline was performed by the authors

(according to the recommendations developed by international health organizations

for clinical cases)

Диагностические процедуры

Инструментальные исследования. По данным ортопантомографии, выполненной 19.07.2022 г. в стоматологической поликлинике ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань, на рентгеновском аппарате «Planmeca Promax 3D» (Planmeca, Финляндия), отмечается генерализованная резорбция кортикальной пластинки межальвеолярных перегородок на верхней и нижней челюстях, характер костной деструкции прослеживается в виде фестончатости контура кортикальной пластинки (рис. 6А), отмечается снижение высоты альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти на 1/2 по отношению к уровню корней зубов (рис. 6Б).

Рис. 6. «Реформат» — реконструкция КЛКТ в виде ортопантомограммы

Примечание: фотография выполнена авторами;

пояснения к обозначениям в тексте

Fig. 6. “Reformat” — reconstruction of CBCT in the form of an orthopantomogram

Note: photo was taken by the authors;

explanations to the designations are in the text

Клинический диагноз

Исходя из проведенных исследований были установлены диагнозы по МКБ-10: К05.3 — хронический пародонтит зубов 1.4, 1.3, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.5, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, К08.1 — потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локальной периодонтальной болезни на верхней и нижней челюстях.

Клинические диагнозы: хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени на верхней и нижней челюстях, частичное отсутствие зубов на верхней челюсти по 2-му подклассу II класса Кеннеди, частичное отсутствие зубов на нижней челюсти по 3-му подклассу I класса по Кеннеди.

Дифференциальная диагностика

Не проводилась, так как данные анамнеза, жалоб, визуального и рентгенологического исследований, определение степени патологической подвижности зубов, исследование пародонтальных карманов полностью указывали на хронический пародонтит и частичное отсутствие зубов.

Медицинские вмешательства

Составлен план комплексного лечения, включающий удаление всех зубов и фиксацию заранее изготовленного иммедиат-протеза.

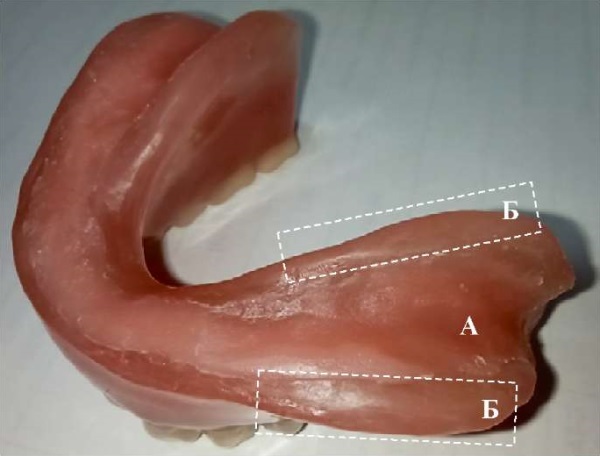

Для ортопедического лечения пациента Б. использовался вариант иммедиат-протеза для ускорения заживления операционной раны (патент РФ № 2758179 C1)2. Данная конструкция представляет собой съемный пластиночный протез с базисом из акриловой пластмассы горячей полимеризации «Villacryl HPlus» (Zhermack, Польша — Италия), также имеющий резервуар для лекарственного средства, выполненный из полиметилметакрилата «Vertex» (Vertex Dental, Нидерланды) и окруженный кольцом из эластичного материала «GC Soft Liner» (GC Corporation, Япония) по замыкающим границам протеза (рис. 7). Резервуар в данном протезе имеет собственную конструктивную особенность, обеспечивающую перекрытие послеоперационной области на 1 мм.

Рис. 7. Комбинированная конструкция иммедиат-протеза.

А — резервуар для лекарственного средства;

Б — кольцо из эластичного материала по замыкающим границам протеза

Примечание: фотография выполнена авторами.

Fig. 7. Combined design of the immediate prosthesis.

A — drug reservoir; Б — border ring of elastic polymer

Note: photo taken by the authors.

На первом этапе лечения у пациента Б. проводилось получение оттисков альгинатной оттискной массой «Hydrogum 5» (Zhermack, Италия) с обеих челюстей по традиционной технологии с дальнейшим изготовлением моделей из гипса IV класса. Также пациенту предварительно было определено центральное соотношение челюстей при помощи восковых валиков на жестких акриловых базисах анатомо-физиологическим методом для дальнейшего позиционирования гипсовых моделей в артикуляторе «Artex CR» (Amann Girrbach, Австрия) по средним анатомическим параметрам. Рабочие гипсовые модели были предварительно подготовлены для изготовления иммедиат-протезов путем срезания зубов, подлежащих удалению, также была проведена гравировка моделей в области данных зубов на глубину до 1 мм с частичным сглаживанием рельефа протезного ложа по методу Г.П. Соснина.

После подготовительного этапа проводилось изготовление иммедиат-протезов на верхнюю и нижнюю челюсти следующим образом: согласно традиционной технологии получали пластиночные протезы из акрила методом горячей полимеризации с выполненной постановкой искусственных зубов по принципу создания групповой жевательной функции. После изготовления основной акриловой части базисов протезов редуцировали замыкающие границы и клапанную зону базисов. Протезы загипсовывали в кюветы и на предварительно дублированных рабочих моделях челюстей из гипса IV класса проводили создание замыкающих границ протезов с помощью эластичного полимера методом горячей полимеризации. Завершающим этапом изготовления протезов являлась частичная редукция акрилового материала базисов в области будущих хирургических вмешательств для создания резервуаров из безмономерной термопластичной пластмассы методом термической инжекции с предварительной изоляцией гипсом частей базисов, не примыкающих к послеоперационным зонам.

После изготовления протезов пациент согласно плану лечения был направлен на удаление зубов 1.4, 1.3, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.5, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.

Операцию удаления проводили в амбулаторных условиях хирургического кабинета. В связи с высокой степенью подвижности всех зубов на верхней челюсти было принято решение об одномоментном их удалении и наложении иммедиат-протеза на верхнюю челюсть в течение 30 минут после операции. Удаление на верхней челюсти проводилось в объеме 9 зубов под местной проводниковой анестезией с использованием анестетика, содержащего 4% раствор артикаина + эпинефрина в разведении 1:200 000. Удаление проводилось по стандартным хирургическим протоколам. Перед началом операции была проведена проводниковая анестезия на верхней челюсти с ожиданием действия анестетика. После того как отмечали отсутствие болевой чувствительности в обоих сегментах челюсти, проводили отделение круговой связки от шейки каждого зуба с помощью хирургической гладилки начиная с последнего зуба первого сегмента челюсти. Удаление проводили поочередно, также начиная с последнего зуба в первом сегменте челюсти, использовали хирургические щипцы для работы в переднем и боковом отделах верхней челюсти. На каждый зуб при его удалении накладывали щипцы, продвигали, фиксировали щечками удаляемый зуб, проводили люксацию многокорневых зубов, ротацию однокорневых зубов, данные манипуляции совершались для каждого зуба отдельно, далее проводили тракцию удаляемых зубов. После извлечения каждого зуба стерильным марлевым тампоном сжимали края лунок, отмечали образование кровяного сгустка в каждой лунке.

Непосредственно после удаления зубов, отмечая сохранность кровяных сгустков в лунках, предварительно продезинфицированный иммедиат-протез был припасован и наложен с контролем точности прилегания к поверхности протезного ложа верхней челюсти. Оценивали соответствие расположения резервуаров к области хирургического вмешательства, проведена проверка окклюзионных контактов.

После наложения иммедиат-протеза на верхнюю челюсть была назначена явка через 3 дня для удаления зубов на нижней челюсти с последующим наложением иммедиат-протеза. Операция удаления на нижней челюсти также проводилась одномоментно, в объеме 6 зубов в связи с их высокой подвижностью, осуществлялась аналогичным образом, как и на верхней.

После удаления на верхней и нижней челюстях пациенту был назначен ибупрофен 200 мг по 1 таблетке при боли, а также применение стоматологического геля с противомикробным, противовоспалительным и анальгезирующим действием, содержащего в 1 г холина салицилат 87,1 мг, цеталкония хлорид 0,1 мг. Гель рекомендовали применять 2 раза в сутки (утром и вечером) после еды.

Пациенту были даны общие аналогичные рекомендации по пользованию протезами, как пациенту А. Также был объяснен принцип внесения лекарственного препарата в резервуары протезов на второй день после удаления таким образом, чтобы препарат полностью заполнял резервуары, после чего протез мог накладываться в полость рта. Даны рекомендации по гигиене резервуара путем его чистки один раз в сутки с помощью зубной щетки под струей теплой проточной воды.

Динамика и исходы

Оценка динамики лечения у пациента Б. проводилась по аналогичным показателям, как и у пациента А.: визуально-пальпаторный объективный контроль зон хирургического вмешательства на 7, 14, 21-е сутки ортопедического лечения; планиметрическая оценка размеров послеоперационных ран: просвет альвеол удаленных зубов 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 на 7, 14, 21-е сутки ортопедического лечения. Лунки удаленных зубов заживали под поверхностью иммедиат-протеза, ушивание не проводилось; дана оценка микроциркуляции в области протезного ложа с помощью ЛДФ в области удаленных зубов 1.3, 3.3 на 7, 14, 21-е сутки ортопедического лечения; проводился опрос пациента на 7-е и 14-е сутки лечения о результатах самостоятельного наблюдения за сохранностью лекарственного средства в резервуаре в течение дня при использовании протеза по 5-балльной шкале, где сохранность препарата варьировалась от полного вымывания (1) до сохранности половины препарата в пределах резервуара (5).

После оценки результатов лечения, представленных в таблице 4, были сформулированы исходы лечения и прогнозы дальнейшей реабилитации.

Таблица 4. Показатели динамики заживления раны

и сохранности лекарственного препарата под протезами у пациента Б.

Table 4. Patient B.: dynamics of wound healing

and drug persistence under the prostheses

|

Визуально-пальпаторный контроль |

Дни наблюдений |

||

|

7 |

14 |

21 |

|

|

Отечность |

++ |

+ |

- |

|

Гиперемия |

+++ |

++ |

+ |

|

Болезненность |

++ |

++ |

- |

|

Планиметрическая динамика заживления ран 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 (мм) |

13,2 |

9,2 |

5,1 |

|

Среднее значение ЛДФ в области 1.3, 3.3 (норма 18,4 усл. ед.) |

29,9 |

26,8 |

14,8 |

|

Дневная сохранность лекарственного средства (баллы) |

3 |

2 |

- |

Примечание: таблица заполнена авторами.

Сокращение: ЛДФ — лазерная допплеровская флоуметрия.

Note: filled in by the authors.

Abbreviations: ЛДФ — laser Doppler flowmetry.

По результатам проведенных планиметрических измерений ран, их визуально-пальпаторного исследования и лазерной допплеровской флоуметрии у пациента Б. отмечались следующие показатели:

На 7-е сутки сохранялась отечность слизистой оболочки протезного ложа в области хирургических вмешательств, наблюдалась выраженная гиперемия и болезненность мягких тканей при пальпации краев альвеол удаленных зубов в боковых отделах челюстей. При измерении краев альвеол удаленных зубов 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 было выявлено, что суммарные размеры составляли 13,2 мм.

На 14-е сутки выраженность воспаления в области экстракций уменьшилась незначительно, отечность снизилась, сохранялись локальные очаги гиперемии в области экстракций зубов боковых сегментов, несколько уменьшилась болезненность при пальпации. Суммарные размеры измеряемых альвеол удаленных зубов 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 уменьшились незначительно, суммарный показатель составлял 9,2 мм.

На 21-е сутки достигнуто практически полное отсутствие воспалительных явлений. Локально отмечались умеренные признаки гиперемии и незначительной болезненности при пальпации, связанные с жевательной нагрузкой на раневые области в зоне протезного ложа. Пациент отмечал возможность комфортного пользования протезами при жевании. Показатели планиметрического контроля указывали на увеличение скорости заживления в области удаленных зубов с 14-х по 21-е сутки: с 9,2 до 5,1 мм.

Сохранность лекарственного средства под базисами протезов у пациента Б. была относительно невысокой. Пациент отмечал, что на 14-е сутки вымываемость лекарственного вещества увеличилась. К концу дня резервуар был почти пустым.

Среднее значение показателя микроциркуляции на 7-е сутки после удаления в области зубов 1.3 и 3.3 у пациента Б. составляло 29,9 усл. ед.

К 14-м суткам показатель составил 26,8 усл. ед., что имело незначительную разницу в сравнении с исходным измерением.

На 21-е сутки у пациента Б. зарегистрировано нелинейное снижение ПМ до 14,8 усл. ед. в измеряемых областях, что может быть объяснено формированием застойных явлений в микроциркуляторном русле вследствие снижения продуктивности воспалительного процесса, а также ишемией сосудов из-за функциональной нагрузки базисами протезов зон хирургических вмешательств. Данные особенности у пациента Б. подтверждались данными клинической картины.

Исходом ортопедической реабилитации по завершении наблюдательного периода являлось полноценное заживление ран и разрешение воспалительных процессов, восстановление функции жевания и речи. Послеоперационные осложнения на момент окончания наблюдения не отмечались. Пациенту были назначены явки 1 раз в 2 недели для контроля состояния реабилитации.

Прогноз

Прогноз лечения у пациента Б. благоприятный, отмечается тенденция к достижению оптимального уровня реабилитации зубочелюстной системы, планируется перебазировка иммедиат-протезов через 2 месяца.

ОБСУЖДЕНИЕ

На основании проведенных наблюдений было установлено, что иммедиат-протезы, изготовленные с помощью 3D-печати, позволили достичь высоких показателей заживления. Благодаря созданию вогнутой формы резервуара и отсутствия его плотного прилегания к раневым поверхностям была снижена компрессия на послеоперационные области. Кроме этого, создание монолитной конструкции протеза обеспечивает оптимальную гигиену, что имеет значение при ведении лунок удаленных зубов [11]. Из других особенностей подхода к изготовлению иммедиат-протезов с применением аддитивных технологий можно отметить, что, согласно данным литературы, остаток свободного мономера в полученных с помощью 3D-печати протезах после процесса окончательной полимеризации минимален, а их конструкция характеризуется более низкими показателями усадки (0,05%) по сравнению с полиметилметакрилатными полимерными материалами [12][13]. Кроме этого, на этапе планирования конструкций протезов виртуальные модели челюстей позволяют не только удалять и сглаживать определенные зоны будущего протезного ложа, но также наращивать объем и размер поверхностей, создавать плавные переходы между плоскостями, контролировать толщину и глубину рабочих слоев и исправлять допущенные неточности. Данный функционал обеспечивает возможность моделирования наиболее оптимального рельефа протезного ложа, задавая необходимые свойства ответному рельефу базиса пластиночного протеза [14][15]. Все это позволило улучшить эксплуатационные характеристики протеза при лечении пациента А.

В случае применения комбинированной конструкции иммедиат-протеза у пациента Б. был отмечен формирующий эффект его базиса, так как протез имеет плотную физическую адгезию к слизистой оболочке вокруг послеоперационной области. Выбранные для изготовления материалы имеют хорошую эргономику работы за счет высоких манипуляционных свойств и обладают способностью оптимально изменять свои физико-механические свойства на этапе изготовления протеза. Однако наблюдаемое замедление процесса заживления и формирование застойных явлений в микроциркуляторном русле, вызываемое компрессией истонченных мягких тканей базисом, указывает на то, что данная технология изготовления иммедиат-протезов требует усовершенствования, что может быть решено подбором более оптимальных по своим физико-механическим свойствам полимерных материалов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описанный клинический случай пациента А. свидетельствует о том, что применение иммедиат-протеза, изготовленного с помощью технологий 3D-моделирования и печати, позволяет обеспечить нормальный ход заживления после удаления зубов. Это достигается конструктивной особенностью разработанного протеза, которая представлена резервуаром с отверстиями, позволяющими обеспечить пролонгированное действие препарата, способствующего заживлению ран, за счет уменьшения его вымывания. Вогнутая форма поверхности резервуара, расположенного в проекции операционных ран, снижает вероятность воспалительных осложнений, что повышает качество реабилитации. Описанный случай пациента Б. указывает на перспективность применения эластичных полимеров для базисов иммедиат-протезов за счет возможности снижения функционального давления на послеоперационную область, однако данный подход требует дальнейшего исследования реакций зоны заживления на различные варианты эластичных подкладок.

1. Приоритет заявки на патент РФ № 2022132282/14 от 09.12.2022 г.

2. Патент № 2784519 C1 Российская Федерация, МПК A61K 36/185, A61K 36/28, A61K 36/73. Способ ускорения ранозаживления и формирования слизистой оболочки протезного ложа : № 2022117803 : заявл. 30.06.2022 : опубл. 28.11.2022 / А.В. Гуськов, Ю.А. Ипполитов, С.В. Дармограй и др.

Список литературы

1. Митин Н.Е., Захарова И.В., Перминов Е.С., Калиновский С.И. Исследование влияния иммедиат-протезов с амортизирующей промежуточной частью на репарацию костной ткани в постэкстракционный период и остеоинтеграцию имплантатов в области резцов верхней челюсти. Клиническая стоматология. 2019; 2(90): 80–82. https://doi.org/10.37988/1811-153X_2019_2_80

2. Трунин Д.А., Садыков М.И., Нестеров А.М., Постников М.А., Нестеров Г.М., Чистякова М.С. Проблема ортопедического лечения больных с концевыми дефектами зубного ряда. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2018; 13(2): 441–446. https://doi.org/10.14300/mnnc.2018.13072

3. Семенова В.А., Терехов М.С., Апресян С.В., Степанов А.Г. Клиническое обоснование применения цифровых технологий при протезировании пациентов с полным отсутствием зубов. Клиническая стоматология. 2022; 25(1): 98–106. https://doi.org/10.37988/1811-153X.2022.1.98

4. Эртесян А.Р., Садыков М.И., Нестеров А.М. Сравнительная оценка экономического обоснования и эффективности изготовления полных съемных пластиночных протезов, полученных с помощью традиционных и 3D технологий. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и Технические Науки. 2020;11:209–213. https://doi.org/10.37882/2223-2966.2020.11.37

5. Бугаев, И.В. Роль компьютерного моделирования в аддитивных технологиях. Международный научно-исследовательский журнал. 2016;5-3(47):64–66. https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.47.054

6. Апресян С.В., Терехов М.С. Сравнительный анализ современных методов изготовления полных съемных протезов. Клиническая стоматология. 2020;1(93):76–79. https://doi.org/10.37988/1811-153X_2020_1_76

7. Kouadio A.A., Jordana F., Koffi N.J., Le Bars P., Soueidan A. The use of laser Doppler flowmetry to evaluate oral soft tissue blood flow in humans: A review. Arch Oral Biol. 2018;86:58–71. https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2017.11.009

8. Коновалова Е.Ю., Лаврова А.Е., Преснякова М.В. Дисфункция эндотелия и нарушение тромбоцитарного звена гемостаза при развитии фиброза печени у детей с аутоиммунным гепатитом. Российский медико-биологический вестник им. академика И.П. Павлова. 2018;26(4): 500–510. https://doi.org/10.23888/PAVLOVJ2018264500-510

9. Балкаров А.О., Карданова С.Ю., Хулаев И.В., Шхагапсоева К.А., Гендугова О.М. Состояние слизистой оболочки полости рта у лиц, пользующихся съемными протезами. Современные проблемы науки и образования. 2018;5:83. https://doi.org/10.17513/spno.28116

10. Scardina G.A., Guercio G., Valenti C.F., Tegolo D., Messina P. Videocapillaroscopy of the Oral Mucosa in Patients with Diabetic Foot: Possible Diagnostic Role of Microangiopathic Damage? J Clin Med. 2020; 9(11): 3641. https://doi.org/10.3390/jcm9113641

11. Дуев Р.М., Кунин В.А., Сидоров Я.Ю. Состояние гигиены полости рта и зубных протезов с использованием различных средств гигиены. Вестник новых медицинских технологий. 2015;22(2):77–82. https://doi.org/10.12737/11840

12. Эртесян А.Р., Садыков М.И., Нестеров А.М., Арестова А.А. Обзор фотополимерных смол, применяемых в стоматологии. Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и Технические Науки. 2020;12:238–240. https://doi.org/10.37882/2223-2966.2020.12.42

13. Tobita H. Universal Relationships in Hyperbranched Polymer Architecture for Batch and Continuous Step Growth Polymerization of AB2Type Monomers. Processes. 2019;7(4):220. https://doi.org/10.3390/pr7040220

14. Жулев Е.Н., Вокулова Ю.А. Изучение размерной точности моделей челюстей, полученных с помощью 3D-принтера по технологии стереолитографии. Кубанский научный медицинский вестник. 2020;27(1):40–48. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2020-27-1-40-48

15. Эртесян А.Р., Садыков М.И., Нестеров А.М. Обзор технологий 3D-печати в стоматологии. Медико-фармацевтический журнал «Пульс». 2020;22(10):15–18. https://doi.org/10.26787/nydha-2686-6838-2020-22-10-15-18

Об авторах

А. В. ГуськовРоссия

Гуськов Александр Викторович — кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии

ул. Высоковольтная, д. 9, г. Рязань, 390026

С. А. Машутин

Россия

Машутин Сергей Александрович — аспирант кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии

ул. Высоковольтная, д. 9, г. Рязань, 390026

А. А. Олейников

Россия

Олейников Александр Александрович — ассистент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии

ул. Высоковольтная, д. 9, г. Рязань, 390026

М. К. Зайнутдинов

Россия

Зайнутдинов Микаил Кадырагаевич — студент стоматологического факультета

ул. Высоковольтная, д. 9, г. Рязань, 390026

Е. А. Клименко

Россия

Клименко Евгения Александровна — студентка стоматологического факультета

ул. Высоковольтная, д. 9, г. Рязань, 390026

Л. С. Торопова

Россия

Торопова Людмила Сергеевна — студентка стоматологического факультета

ул. Высоковольтная, д. 9, г. Рязань, 390026

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Гуськов А.В., Машутин С.А., Олейников А.А., Зайнутдинов М.К., Клименко Е.А., Торопова Л.С. Оценка эффективности использования оригинальных конструкций иммедиат-протезов после множественного удаления зубов: клинические случаи. Кубанский научный медицинский вестник. 2023;30(4):96-109. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-4-96-109

For citation:

Gus’kov A.V., Mashutin S.A., Oleinikov A.A., Zainutdinov M.K., Klimenko E.A., Toropova L.S. Evaluating the Effectiveness of the Original Designs of Immediate-Prostheses after Multiple Tooth Extraction: Clinical Cases. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2023;30(4):96-109. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-4-96-109