Перейти к:

Синдром Маршалла: клинический случай

https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-1-88-98

Аннотация

Введение. Синдром Маршалла, также известный как PFAPA-синдром (the syndrome of periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and cervical adenitis), является формой аутовоспалительного заболевания, которое проявляется периодической лихорадкой, афтозным стоматитом, фарингитом и/или лимфаденитом шеи. Это одно из самых распространенных детских аутоиммунных заболеваний, и часто остается недиагностированным из-за незнания клинических признаков. Поэтому можно предположить, что синдром Маршалла встречается гораздо чаще, чем диагностируется. Научная статья описывает клинический случай синдрома Маршалла у пятилетнего мальчика. В ней проведен ретроспективный анализ анамнеза пациента, характера течения заболевания, результатов лабораторных и инструментальных исследований, а также описано лечение. Несмотря на сложность данной патологии, достигнут положительный результат в лечении ребенка. Описание клинического случая. Пятилетний мальчик был доставлен в кардиоревматологическое отделение в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края для обследования и уточнения диагноза. Родители мальчика жаловались на периодическое повышение температуры тела у ребенка. Во время приступов лихорадки в анализах крови отмечался лейкоцитоз, увеличение скорости оседания эритроцитов и повышение уровня С-реактивного белка. После окончания приступа все показатели приходили в норму. Из анамнеза стало известно, что в течение последних трех месяцев мальчик неоднократно госпитализировался в больницу с различными заболеваниями. Консультирован по линии санавиации, предварительный диагноз «Юношеский артрит, системный вариант. Аутовоспалительное заболевание?». Лабораторные исследования выявили у мальчика антинейтрофильные цитоплазматические антитела к протеиназе-3 (сANCA), к миелопероксидазе (рANCA) и антинуклеарные антитела (ANA) в титре 1/160. Для дифференциальной диагностики было проведено генетическое обследование на семейную средиземноморскую лихорадку, однако мутаций в экзонах второго, третьего, пятого и десятого гена MEFV обнаружено не было. В итоге мальчику был поставлен диагноз «Аутовоспалительное заболевание. Синдром Маршалла». Ребенку назначили терапию глюкокортикостероидными препаратами и иммунодепрессантами, которая дала положительный эффект. После выздоровления мальчик был выписан из больницы под наблюдение педиатра по месту жительства. Заключение. Трудности в лечении таких больных заключаются прежде всего в верификации диагноза, поскольку на ранних стадиях клинические симптомы моногенных форм аутовоспалительных заболеваний и других заболеваний могут быть сходны с синдромом Маршалла. Пациенты подвергаются неоправданной массовой антимикробной терапии, что приводит к ухудшению качества их жизни на многие годы. Несвоевременная постановка диагноза не приводит к неблагоприятному исходу или инвалидности в связи с доброкачественным течением заболевания.

Ключевые слова

Для цитирования:

Бурлуцкая А.В., Статова А.В., Триль В.Е., Зенкина О.Ю., Богачева С.М., Иноземцева Д.А., Шумливая Т.П. Синдром Маршалла: клинический случай. Кубанский научный медицинский вестник. 2024;31(1):88-98. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-1-88-98

For citation:

Burlutskaya A.V., Statova A.V., Tril V.E., Zenkina O.Yu., Bogacheva S.M., Inozemtseva D.A., Shumlivaya T.P. Marshall syndrome: A case report. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2024;31(1):88-98. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-1-88-98

ВВЕДЕНИЕ

Синдром Маршалла (PFAPA-синдром (the syndrome of periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and cervical adenitis)) — это периодический синдром, который относится к аутовоспалительным заболеваниям (АВЗ) и включает в себя лихорадку (Periodic Fever), фарингит (Pharyngitis), шейный лимфаденит (Cervical Adenitis) и афтозный стоматит (Aphthous Stomatitis) [1–3]. По последним данным, АВЗ относятся к первичным иммунодефицитам, которые связаны с генетическим дефектом, при нарушении взаимодействия регуляторов воспаления, в отсутствие патогенного гена [4].

Такие пациенты приходят на прием к ревматологу, поскольку комплекс симптомов системного воспаления, характерный для АВЗ, часто напоминает проявления ревматических болезней [4].

Впервые этот синдром был описан в 1987 г. G. S. Marshall и его коллегами. Они обнаружили клинические признаки у 12 пациентов, которые испытывали эпизодические приступы лихорадки с частотой от 2 до 12 недель и продолжительностью от 3 до 5 дней. Лихорадка снималась только после приема кортикостероидов. Большинство пациентов вместе с лихорадкой страдали ангиной, афтозным стоматитом, лимфаденопатией, абдоминальными болями, ознобом и тошнотой [5–8]. Эпидемиологические исследования единичны, поэтому точная распространенность синдрома Маршалла не известна [9]. Синдром встречается во всем мире, причем частота его выявления не зависит от климатических поясов и этнических групп. Частота регистрации синдрома в мире составляет 2,3 на 10 000 детей. Заболевание чаще встречается у мальчиков в возрасте от 2 до 5 лет, хотя описаны и случаи с более ранними или поздними проявлениями (взрослые пациенты), а также семейные случаи [10][11].

Остаются до сих пор недостаточно изученными этиология и патогенез заболевания, но, наиболее вероятно, они имеют полиэтиологическую природу [12]. Синдром характеризуется периодичными приступами лихорадки и аутовоспалительным фенотипом, хотя его особенность состоит в отсутствии мутации конкретного гена [13].

Нарушение аутотолерантности — одна из главных характеристик аутоиммунных заболеваний. Основным медиатором воспаления и связанных с ним реакций является интерлейкин-1 (IL-1) [14][15]. Механизм связан с врожденной дисиммунорегуляцией, регуляцией инфламмасомы и цитокиновой дисфункцией. Инфламмасома представляет собой комплекс мультипротеинов, находящихся в цитоплазме нейтрофилов и макрофагов. При взаимодействии клеток организма с антигенами происходит активация образования и выделения провоспалительных цитокинов [16]. Синдром Маршалла также связан с наличием таких микроорганизмов, как вирус Эпштейна — Барр, латентные вирусы герпеса 1-го и 2-го типов, цитомегаловирус, Borrelia и бактерий семейства Brucellaceae [9]. Микробиота миндалин также рассматривается как возможный триггер для развития приступа лихорадки, но роль конкретных микроорганизмов пока не доказана [17].

В настоящее время исследуются различные гены, предположительно ответственные за развитие заболевания (MEFV, CARD15, TNFRLA и NLRP3 и другие) [18][19]. Связанные с инфламмасомой (в особенности NLRP3 и MEFV) особые варианты генов позволяют предположить их роль в цепочке патогенеза [20]. В случае здорового организма иммунные клетки справляются с высокой концентрацией IL-1, но в случае АВЗ структура инфламмасомы на генетическом уровне нарушается, что приводит к периодической патологической активации без воздействия внешних факторов и избыточной продукции IL-1, с которой иммунная система не может справиться [21][22].

В начале очередного приступа пациенты могут почувствовать общую слабость, повышенную утомляемость и раздражительность, но характерный катаральный синдром отсутствует [23]. В половине случаев родители пациента могут предсказать день начала следующего приступа. Длительность интервалов между приступами может варьировать от 2 до 7 недель и со временем удлиняться. Фебрильная атака обычно проходит через 3–6 дней. Наиболее распространенные симптомы (70–90 % случаев) включают фарингит или тонзиллит и лимфаденит шеи. Афтозный стоматит наблюдается у половины пациентов в первый день приступа. После приступа наблюдается быстрое разрешение лимфаденопатии, нормализация лабораторных показателей [10]. В промежутках между эпизодами лихорадки у детей симптомы отсутствуют [24].

Gary Marshall предложил критерии заболевания, позже Kenneth Thomas немного модифицировал их [10][23]. Дебют лихорадочных эпизодов наблюдается у детей в возрасте до 5 лет с повторяющимися интервалами в промежутке от 26 до 30 дней. При этом не отмечаются признаки острых респираторных заболеваний, однако общее состояние может быть нарушено в сочетании с тонзиллитом, фарингитом, шейным лимфаденитом и афтозным стоматитом. Анализ крови показывает наличие маркеров острого воспаления, таких как лейкоцитоз, нейтрофилез, повышенная скорость оседания эритроцитов и уровень с-реактивного белка. Лечение глюкокортикостероидами дает быстрый эффект в купировании лихорадки. Между эпизодами лихорадки симптомы заболевания полностью отсутствуют. Физическое и нервно-психическое развитие ребенка находятся в норме, а к подростковому возрасту происходит полное выздоровление.

У некоторых пациентов также отмечается умеренное повышение уровня иммуноглобулина А (IgA) до 300 мг/л. Вирусологические и бактериологические исследования обычно не используются для рутинных диагностических целей, так как они не дают характерных результатов. Диагноз синдрома обычно ставится по-быстрому (за 2–4 часа) снижению температуры после приема преднизолона (1 мг/кг) и отсутствию эффекта от антибактериальной терапии [25].

Постановка диагноза основывается на клинических критериях и исключении других возможных причин периодической лихорадки [25].

При дифференциальной диагностике синдрома Маршалла необходимо учитывать другие аутоиммунные заболевания с рецидивирующей лихорадкой, такие как семейная средиземноморская лихорадка, синдром TRAPS (TNF-рецептор ассоциированный периодический синдром), синдром гипериммуноглобулинемии D и др. [26]. АВЗ нередко имеют сходство между друг другом, поэтому для верификации заболеваний важно выявление мутаций в причинных генах [13].

Семейная средиземноморская лихорадка поражает преимущественно людей в определенных регионах (арабские страны, Армения, Турция, Израиль), однако может наблюдаться и в других местах. Характерен аутосомно-доминантный тип наследования, причина кроется в мутации в гене MEFV. Основные клинические проявления связаны с эпизодами лихорадки (до 40 °C и выше) продолжительностью от 6 до 96 часов, интервалы между атаками составляют 3–4 недели; проявляются острой абдоминальной болью, острой болью в грудной клетке; эритематозной сыпью на голенях и стопах; гепато- и спленомегалией. Терапия колхицином уменьшает частоту приступов и выраженность заболевания [26].

Синдром гипериммуноглобулинемии D является редким заболеванием, которое проявляется периодической лихорадкой и дефицитом мевалонаткиназы. Он обычно начинается в первые 6 месяцев жизни и проявляется в виде высокой лихорадки с ознобами, продолжительностью от 3 до 7 дней, которая повторяется раз в 2–6 недель. В большинстве случаев лихорадка сопровождается шейной лимфоаденопатией одно- или двусторонней, болезненной пятнисто-папулезной сыпью, болью в животе, увеличением селезенки и печени, а также артралгиями, рвотой и диареей [22][26].

TRAPS (Tumor Necrosis Factor Receptor-Associated Periodic Syndrome) — это периодический синдром, связанный с мутацией гена рецептора фактора некроза опухоли (TNF) и вызванный мутацией гена TNFRSF1A. Этот синдром проявляется периодическими эпизодами лихорадки продолжительностью от 7 до 21 дня, сопровождающимися болезненными эритематозными высыпаниями на коже, периорбитальной эритемой, артралгиями или артритом, иногда с болями в животе и груди, а также повышением уровня острофазовых маркеров (СОЭ, СРБ, сывороточного амилоида А — САА), при этом отсутствуют аутоантитела [27].

В лечении синдрома Маршалла основная задача включает в себя увеличение интервалов между обострениями и контроль фебрильных атак. Глюкокортикостероиды (преднизолон в дозе 1–2 мг/кг/сут) помогают снять симптомы в течение нескольких часов. Это также уменьшает тяжесть приступов и увеличивает период между эпизодами лихорадки [10].

Согласованный план лечения, разработанный исследовательской группой «Childhood Arthritis and Rheumatology Research Alliance» (CARRA) в 2020 году, включает в себя четыре основных стратегии: антипиретическую терапию для прекращения приступов заболевания, применение глюкокортикостероидов, профилактическое лечение циметидином или колхицином, а также тонзиллэктомию в качестве отдельной процедуры или в сочетании с аденоидотомией. В прошлом циметидин использовался в качестве профилактического лечения синдрома Маршалла, однако теперь его применение почти прекращено. Некоторые исследования показали, что использование колхицина увеличивает промежутки между приступами заболевания, что делает его препаратом второй линии для снижения частоты атак [28].

Синдром Маршалла считается доброкачественным заболеванием среди всех АВЗ. Через 4–8 лет наблюдается спонтанное исчезновение его проявлений, в отличие от других аутоиммунных заболеваний, не приводит к развитию амилоидоза [28].

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Информация о пациенте

Пациент И., мальчик 5 лет, поступил переводом из государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская больница города Армавира» Министерства здравоохранения Краснодарского края (ГБУЗ «ДБ г. Армавира» МЗ КК) на обследование и уточнение диагноза в кардиоревматологическом отделении государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края (ГБУЗ ДККБ) 30.09.2021 г. с жалобами на периодическое повышение температуры до фебрильных цифр.

Из анамнеза заболевания известно, что заболевание началось 06.07.21 года, когда пациент поступил на стационарное лечение по месту жительства в ГБУЗ «ДБ г. Армавира» МЗ КК с диагнозом «Острый бронхит, синдром бронхиальной обструкции. Острый назофарингит». При обследовании в клиническом и биохимическом анализах кровь без патологии, назначено лечение с применением жаропонижающих, противовирусных и бронходилатирующих препаратов. Выписан в удовлетворительном состоянии. 04.08.21 появились жалобы на повышение температуры до 38 °C, слабость; родители обратились в поликлинику по месту жительства. При лабораторной диагностике: общий анализ крови соответствует норме, выставлен диагноз: «ОРВИ. Острый назофарингит». Назначено лечение с применением противовирусной и симптоматической терапии с положительным эффектом. 23.08.2021 г. мальчик повторно госпитализирован в педиатрическое отделение ГБУЗ «ДБ г. Армавира» МЗ КК с жалобами на кашель, слабость и нарастающую одышку. По результатам рентгенологического исследования и лабораторной диагностики выставлен диагноз «Внебольничная пневмония, правосторонняя нижнедолевая, среднетяжелая», назначено лечение: антибактериальная и симптоматическая терапия, муколитические препараты. Ребенок выписан в удовлетворительном состоянии. 21.09.2021 г. пациента стали беспокоить жалобы на боль в правом ухе, насморк и повышение температуры до фебрильных цифр каждые 2–3 дня, в связи с чем его госпитализировали в отделение отоларингологии ГБУЗ «ДБ г. Армавира» МЗ КК с диагнозом «Острый средний серозный отит». В гемограмме отмечался лейкоцитоз 24,0×10⁹/л (нормальное значение 4,23–9,07×10⁹/л). Назначена антибактериальная, симптоматическая и физиотерапия. Весь период госпитализации состояние ребенка оставалось среднетяжелым за счет лихорадки и интоксикационного синдрома. Проведено ультразвуковое исследование (УЗИ) тазобедренных, коленных и голеностопных суставов: по передней поверхности правого голеностопного сустава определяется выпот шириной 2,0 мм, однородного характера. В связи с этим была проведена консультация по линии санавиации с кардиологом ГБУЗ ДККБ и установлен диагноз «Юношеский артрит с системным началом. Аутовоспалительное заболевание?». Был рекомендован перевод в ГБУЗ ДККБ в кардиоревматологическое отделение для дальнейшего обследования и уточнения диагноза.

Анамнез жизни: мальчик 5 лет, от второй беременности, протекавшей на фоне анемии. Роды срочные, физиологические, на 36 неделе, с нормальными показателями физического развития, масса тела 2700 г, длина — 51 см. Мальчик рос и развивался по возрасту, прививки по календарю. До года болел 1 раз вирусным заболеванием, после года часто болел ОРЗ, отиты, бронхиты.

Аллергологический анамнез: аллергическая реакция на антибактериальный препарат (ванкомицин).

Наследственный анамнез: со слов мамы не отягощен.

Физикальная диагностика

Общее состояние средней степени тяжести. Рост 106 см, вес 17,3 кг. Физическое развитие среднее, гармоничное. Кожные покровы физиологической окраски, чистые. Подкожно-жировой слой развит умеренно, распределен равномерно. Слизистые чистые, зев не гиперемирован. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Деформации суставов нет, движения не ограничены. Дыхание через нос свободное, перкуторно над всей поверхностью ясный легочный звук. В легких по всех поверхности везикулярное дыхание, хрипов нет. ЧД 25 в мин. Область сердца визуально не изменена. Систолическое дрожание пальпаторно не определяется. Границы сердца: верхняя — 2-е ребро слева, правая — на 1,0 см кнаружи от правого края грудины, левая — по среднеключичной линии. Аускультативно тоны сердца ясные, ритмичные, шумов нет. Пульс симметричный. ЧСС 124 уд. в мин. АД 90/65 мм рт. ст. Язык влажный, живот мягкий, безболезненный. Печень +5,0 см, край мягкий, эластичный. Селезенка +0,5–1,0 см. Стул оформленный, регулярный. Половые органы сформированы правильно, по мужскому типу. Почки не пальпируются, мочеиспускание свободное.

Предварительный диагноз

На основании жалоб (периодические приступы лихорадки до фебрильных цифр), анамнеза заболевания (периодичность приступов лихорадки, полное отсутствие симптомов заболевания между лихорадками), данных физикальной диагностики (гепатоспленомегалия; нормальные физическое и нервно-психическое развитие ребенка) установлен диагноз «Юношеский артрит с системным началом. Аутовоспалительное заболевание?».

Временная шкала

Хронология развития болезни, ключевые события и прогноз у пациента И. представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Временная шкала хронологии развития болезни пациента И.,

ключевые события и прогноз

Примечание: блок-схема выполнена авторами (согласно рекомендациям CARE).

Сокращения: ГБУЗ ДККБ — Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Детская краевая клиническая больница»;

ГБУЗ «ДБ г. Армавира» МЗ КК —

государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Детская больница города Армавира»

Министерства здравоохранения Краснодарского края;

УЗИ — ультразвуковая диагностика.

Fig. 1. Timeline of patient I.’s chronology, key events, and prognosis

Note: the flowchart was compiled by the authors (according to CARE recommendations).

Abbreviations: ГБУЗ ДККБ — Krasnodar Krai Children’s Regional Clinical Hospital;

ГБУЗ «ДБ г. Армавира» МЗ КК — Armavir Children’s Hospital;

УЗИ — ultrasonic diagnostics.

Диагностические процедуры (проведены в ГБУЗ ДККБ)

Лабораторные исследования (нормативные значения указаны в скобках)

Общий анализ крови (от 2.10.2021 г.): осуществлялся динамический мониторинг лабораторных показателей, превышающих пороговые значения (табл. 2)

Биохимическое исследование крови (от 02.10.2021 г., нормативные значения указаны в скобках): общий белок 78 г/л (59–80 г/л), глюкоза 4,1 ммоль/л (3,3–5,6 ммоль/л), билирубин общий 20,3 мкмоль/л (0–21 мкмоль/л), аланинаминотрансфераза (АЛТ) 12 ЕД/л (0–40 ЕД/л), аспартатаминотрансфераза (АСТ) 21 ЕД/л (0–47 ЕД/л), креатинин 38 мкмоль/л (27–62 мкмоль/л), мочевина 3,2 ммоль/л (1,8–7,5 ммоль/л), щелочная фосфатаза 240 ЕД/л (125–369 ЕД/л). Зарегистрировано повышение С-реактивного белка (СРБ) в динамике (табл. 2)

Иммунологическое исследование (от 02.10.2021 г., нормативные значения указаны в скобках): перинуклеарные антинейтрофильные цитоплазматические антитела (рАНЦА) — положительно (отрицательно), цитоплазматические антинейтрофильные цитоплазматические антитела (сАНЦА) — положительно (отрицательно), антинуклеарные антитела (AHA) в титре 1/160 (отрицательно), криоглобулины 0,090 ед. опт. пл. (0–0,060 ед. опт. пл.), циркулирующие иммунные комплексы общая фракция 0,080 ед. опт. пл. (0,040–0,100 ед. опт. пл.), антитела к циклическому цитруллиновому пептиду 1,4 ед/мл (0–5 ед/мл), кардиолипин класса IgG 2,0 ед/мл (0–10 ед/мл), кардиолипин класса IgM 0,9 ед/мл (0–7,0 ед/мл).

Посев отделяемого из зева (от 2.10.2021 г.): S. viridans умеренный рост.

Генетическое исследование (от 13.10.2021 г., выполнено на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С. В. Очаповского» Министерства здравоохранения Краснодарского края (ГБУЗ «НИИ — ККБ № 1»)): на семейную средиземноморскую лихорадку — мутаций в экзонах 2, 3, 5 и 10-го гена MEFV не обнаружено.

Таблица 1. Динамика уровня скорости оседания эритроцитов,

лейкоцитов, тромбоцитов со 2-го по 11-е сутки госпитализации

Table 1. Dynamics of the level of erythrocyte sedimentation rate,

leukocytes, platelets from the 2nd–11th day of hospitalization

|

Показатель |

Нормативные значения |

2-е сутки |

6-е сутки |

11-е сутки |

|

СОЭ, мм/час |

2–10 |

32 |

17 |

22 |

|

Лейкоциты, 10⁹/л |

5–12 |

23,1 |

20,4 |

15 |

|

Тромбоциты, 10⁹/л |

150–400 |

665 |

616 |

450 |

Примечание: таблица составлена авторами.

Note: the table was compiled by the authors.

Таблица 2. Динамика уровня С-реактивного белка

со 2-го по 11-е сутки госпитализации

Table 2. Dynamics of C reactive protein levels

from the 2nd–11th day of hospitalization

|

Показатель |

Нормативные значения |

2-е сутки |

6-е сутки |

11-е сутки |

|

СРБ, мг/л |

0–5 |

14 |

16 |

10 |

Примечание: таблица составлена авторами.

Note: the table was compiled by the authors

Инструментальные исследования (проведены в ГБУЗ ДККБ)

Компьютерная томография (КТ) легких (от 13.10.2021 г.): КТ признаков очаговой и инфильтративной патологии легких не выявлено.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости (от 13.12.2021 г.): гепатоспленомегалия, умеренное увеличение лимфоузлов брюшной полости.

Ультразвуковое исследование тазобедренных, коленных и голеностопных суставов (от 30.09.2021 г.): эхографические признаки минимальных явлений синовита правого голеностопного сустава.

Проведена реакция Манту (от 5.10.2021 г.) с 2 ТЕ — инфильтрат диаметром 8 мм.

Консультация специалистов

Консультация фтизиатра (от 11.10.2021 г.): инфицированность микобактерией туберкулеза, 6 А группа диспансерного учета. Наблюдение по группе риска.

Клинический диагноз

На основании жалоб (периодические приступы лихорадки), анамнеза заболевания (периодичность приступов лихорадки до фебрильных цифр, отсутствие симптомов заболевания между приступами лихорадки), данных физикальной диагностики (гепатоспленомегалия; нормальные физическое и нервно-психическое развитие ребенка), лабораторной диагностики (лейкоцитоз, тромбоцитоз, повышение СОЭ, повышение СРБ; рАНЦА+; сАНЦА+; АНА+), инструментальных методов исследования (УЗИ органов брюшной полости: гепатоспленомегалия, умеренное увеличение лимфоузлов брюшной полости) был установлен диагноз «Аутовоспалительный синдром (гепатоспленомегалия, лимфаденопатия, периодическая лихорадка), неуточненный. Периодическая болезнь?».

Дифференциальная диагностика

Хотя существуют диагностические критерии, диапазон признаков распространяется почти на все заболевания. Синдром Маршалла чаще всего дифференцируют с семейной средиземноморской лихорадкой (ССЛ), особенно у маленьких детей. Первые проявления заболевания обычно проявляются в детском или юношеском возрасте, и 75–89 % пациентов отмечают дебют до достижения 20 лет. ССЛ характеризуется этнической предрасположенностью, включая представителей еврейской, арабской, турецкой и армянской национальностей. Клинические проявления ССЛ связаны с эпизодами высокой температуры (до 40 °C и выше), между которыми есть перерывы в 3–4 недели, приступы длительностью от 6 до 96 часов, острой болью в животе и груди, артритом, эритематозной сыпью на голенях и подошвах, гепатомегалией и спленомегалией. В лечении ССЛ используют колхицин. Однако боль в случае ССЛ чаще всего вызвана развитием асептического перитонита, который приводит этих пациентов в отделение хирургии. Согласно литературным данным, до 55–75 % операций у пациентов с ССЛ являются необоснованными, что влияет на качество их жизни [24]. Синдром Маршалла также следует отличать от гипериммуноглобулинемии D, так как у заболевания есть схожие клинические симптомы. Из всех АВЗ заболеваний синдром Маршалла отличается предсказуемостью приступов (родители могут указать точную дату обострения), быстрым эффектом на кортикостероидную терапию и хорошим прогнозом во время межприступного периода, без ухудшения качества жизни.

Медицинские вмешательства

Поскольку рандомизированных клинических исследований по терапии синдрома PFAPA в мировой практике не проводилось, стандартизированного протокола лечения в настоящее время также нет. При первой госпитализации в кардиоревматологическом отделении ГБУЗ ДККБ с 30.09.2021 по 13.10.2021 г. ребенку была назначена терапия кларуктам (500 мг 3 р/сут в течение 12 суток), азитромицин (150 мг 1 р/сут в течение 3 суток), флуконазол (50 мг 2 раза в сутки в фиксированные даты), ибупрофен (5 мл/100 мг по 3 мл 3 р/сут 5 суток), фолиевая кислота (1 мг раз в сутки 3 суток).

После выписки рекомендовано продолжить лечение: Цефиксим 5,0 мл/200 мг по 5,0 мл 1 раз в сутки 2 недели, затем контроль общего анализа крови. Гидроксихлорохин 0,2 г по ½ табл. на ночь в течение 3 мес., при повышении температуры — НПВС (ибупрофен 10 мг/кг/сут) 3 раза в сутки 5 дней.

При повторной госпитализации в кардиоревматологическом отделении ГБУЗ ДККБ с 10.12.2021 по 13.12.2021 рекомендовано продолжить прием гидроксихлорохина 0,2 г по ½ табл. на ночь в течение 3 мес., при повышении температуры — НПВС (ибупрофен 10 мг/кг/сут) 3 раза в сутки 5 дней.

Динамика и исходы

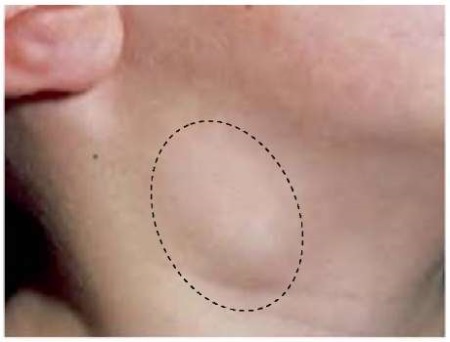

10.12.2021 года пациент повторно в плановом порядке поступил в кардиоревматологическое отделение ГБУЗ ДККБ для уточнения диагноза и коррекции терапии. Пациент предъявляет жалобы на периодические приступы лихорадки. Объективно: общее состояние средней степени тяжести. Слизистые чистые, зев не гиперемирован. Периферические лимфоузлы: увеличены переднешейные, подмышечные и подчелюстные лимфатические узлы; подвижные, безболезненные, не спаяны с подлежащими тканями, диаметром от 0,5 до 1 см (рис. 2).

Рис. 2. Пациент И. Переднешейная лимфаденопатия (обозначено фигурой)

Примечание: фотография выполнена авторами.

Fig. 2. Patient I. Anterior cervical lymphadenopathy (marked with a figure)

Note: the photograph was taken by the authors.

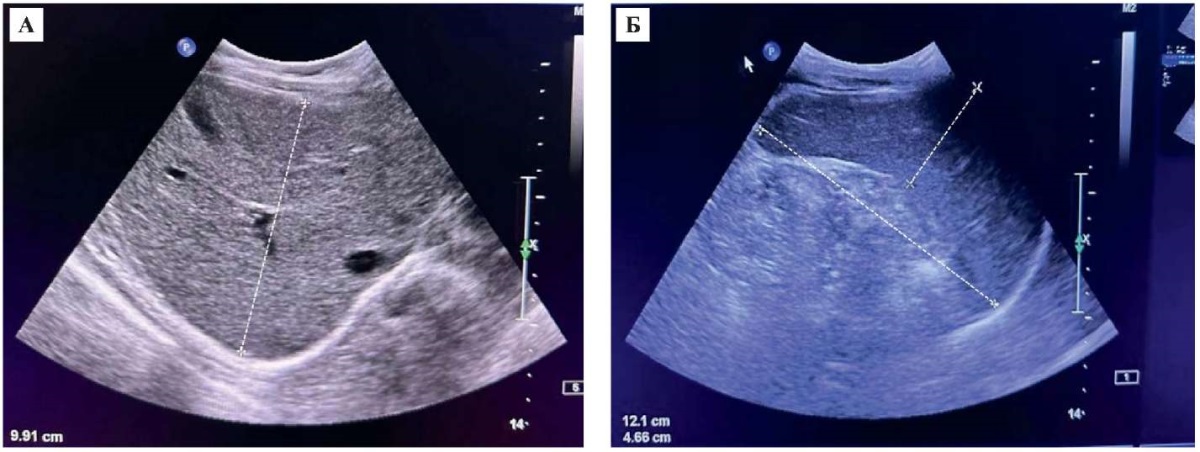

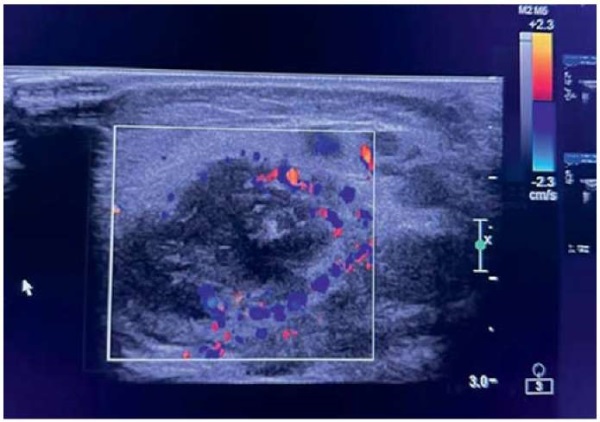

Деформации суставов нет, движения не ограничены. Печень +5,0 см, край мягкий, эластичный. Селезенка +0,5–1,0 см. В общем анализе крови сохранялся лейкоцитоз, эритроцитоз, лимфопения, моноцитоз, нейтрофилез. В биохимическом анализе крови обнаружено повышение щелочной фосфатазы. Иммуноферментные исследования: M. pneumoniae иммуноглобулин G (ИГG) — отрицательно; Chl. pneumoniae иммуноглобулин G (ИГG) — отрицательно. Молекулярно-генетическим исследованием методом ПЦР слюны обнаружена в биологическом материале ДНК герпеса 1, 2, 6-го типа. При иммунологическом исследовании рАНЦА — положительно, сАНЦА — положительно. На КТ легких (от 13.12. 2021 г.) признаков очаговой и инфильтративной патологии легких не выявлено. Лимфаденопатия подмышечных лимфоузлов. Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости (от 13.12.2021 г.): печень — косой вертикальный размер (КВР) правой доли печени — 99 мм, краниально-каудальный размер (ККР) левой доли — 69 мм, акустический доступ свободный, расположение типичное, контуры ровные, эхогенность средняя, структура печени однородная, нижний край выступает из-под реберной дуги, подвижность нижнего края сохранена, сосудистый рисунок сохранен, капсула сохранена, гепатоспленомегалия; селезенка — расположена типично, контуры ровные четкие, эхогенность средняя, капсула не изменена, длина 81 мм, толщина 40 мм, паренхима однородная, селезеночная вена не расширена, образований нет; умеренное увеличение лимфоузлов брюшной полости (рис. 3, 4).

Рис. 3. Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости пациента И.:

А — ультразвуковое исследование печени;

Б — ультразвуковое исследование селезенки

Примечание: фотографии выполнены авторами.

Fig. 3. Ultrasound diagnostics of the abdominal cavity organs of patient I.

A — ultrasound examination of the liver;

Б — ultrasound examination of the spleen

Note: the photos were taken by the authors.

Рис. 4. Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости пациента И.

Умеренное увеличение лимфоузлов брюшной полости (обозначено фигурой)

Примечание: фотография выполнена авторами.

Fig. 4. Ultrasound diagnostics of the abdominal cavity organs of patient I.

Moderate enlargement of abdominal lymph nodes (marked with a figure)

Note: the photo was taken by the authors.

Ребенку проведена консультация инфекциониста: острая респираторная инфекция, рекомендован перевод в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная клиническая детская инфекционная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края. В кардиоревматологическом отделении ребенку была назначена терапия глюкокортикостероидными препаратами (преднизолон в/м 30 мг 1 раз в день) и иммунодепресcантами (гидроксихлорохин 0,2 г по ½ табл. 1 раз в день). На основании жалоб, анамнеза заболевания, лабораторной и инструментальной диагностики, положительного ответа на лечение кортикостероидами был установлен диагноз «Аутовоспалительное заболевание. Синдром Маршалла». Рекомендовано диспансерное наблюдение педиатра, кардиоревматолога, инфекциониста по м/ж; при повышении температуры применять НПВС (ибупрофен 10 мг/кг/сут). Продолжить лечение ОРЗ в инфекционном отделении или амбулаторно по месту жительства (арбидол 50 мг 4 р/сут 5 дней). Контроль УЗИ органов брюшной полости; консультация ревматолога через 1 месяц по месту жительства. Для дальнейшей профилактики рецидивов заболевания осуществлять своевременную санацию очагов хронической инфекции каждые 6 месяцев и по показаниям. В течение 6 месяцев противопоказаны прививки живыми вакцинами.

Прогноз

Синдром Маршалла — контролируемое заболевание и в связи с тем, что течение доброкачественное — исход благоприятный, а спустя 4–8 лет наблюдается его спонтанное разрешение. В отличие от других АВЗ, данный синдром не приводит к формированию амилоидоза. При соблюдении всех рекомендаций прогноз для жизни и здоровья данного ребенка благоприятный.

ОБСУЖДЕНИЕ

Детей с PFAPA можно отнести к сложным пациентам за счет редкости генетического заболевания. Специфических симптомов, говорящих в пользу синдрома, нет, так как клинические признаки скрываются за маской других заболеваний, в частности за группой ОРЗ, пик заболеваемости приходится на ранний возраст. Заподозрить диагноз возможно лишь после наблюдения четкой периодичности клинической симптоматики в промежутке от 26 до 30 дней [1]. Заболевание также может проявиться в период подросткового возраста. При установлении диагноза, данные о семейном анамнезе могут играть определенную роль — особенно если в семье присутствует четкая периодичность симптомов у различных членов семьи. Дифференциальный диагноз с другими вариантами АВЗ возможен на амбулаторном этапе благодаря доступности комплексных лабораторных исследований (иммунный статус, ревматоидный фактор, САА, С-реактивный белок, прокальцитонин, интерлейкин-1) [3].

Потребовалось более 5 месяцев для постановки диагноза в нашем клиническом случае, прежде чем подозрение пало на синдром Маршалла. Основной жалобой ребенка была периодическая лихорадка с повторами эпизодов через 1 месяц. Сложность диагностики для нашего ребенка заключалась в то, что основной критерий болезни скрывался за масками респираторных заболеваний, и только после тщательного диагностического поиска и корректно подобранного лечения удалось выставить правильный клинический диагноз. Осведомленность врачей первичного уровня является важным аспектом для понимания таких редких заболеваний, как АВЗ, и их диагностики. Следует отметить, что системные стероиды при синдроме Маршалла оказывают не только лечебный, но и профилактический эффект [9]. Не стоит забывать, что лихорадка остается актуальной проблемой у детей и является одной из наиболее частых жалоб на приеме педиатра. Причины ее возникновения могут быть разнообразными, для врачей особенно важно определить детей, подверженных риску развития тяжелых бактериальных инфекций, и правильно направить их для дальнейшего лечения. Несмотря на то что самое распространенное объяснение лихорадки связано с инфекционным происхождением, мы не должны забывать о возможных неинфекционных причинах ее возникновения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, можно обратить внимание на то, что аутовоспалительные заболевания представляют собой группу наследственных и мультифакториальных заболеваний, связанных с гиперактивацией клеток врожденного иммунитета. Особенно часто у детей возникает синдром Маршалла, который является основной причиной периодической лихорадки. Клинический случай, описанный нами, является примером того, что каждый врач-педиатр может столкнуться с этим диагнозом хотя бы один раз в жизни. Детальный анамнез, анализ клинической картины и лабораторных данных могут помочь в ранней диагностике этого заболевания и избежать назначения ненужного лечения. Индивидуально подобранное лечение, включающее в большинстве случаев применение кортикостероидов, способно улучшить качество жизни пациента и его семьи.

Большое значение имеют эпидемиологические исследования по распространению синдрома Маршалла в Российской Федерации, которые невозможны без создания государственного регистра. Необходимо продолжить исследования, направленные на выявление специфических биологических маркеров этого синдрома, которые будут доступны для практикующих врачей. Существует регистр Eurofever, который содержит данные о всех случаях аутовоспалительных заболеваний в Европе и за ее пределами. Как было отмечено на совещании Printo, в регистр входят пациенты со всего мира, включая Россию.

Список литературы

1. Лутфуллин И.Я., Салугина С.О., Даминова М.А., Газизов И.М. Современный взгляд на проблему PFAPA-синдрома (синдром Маршалла) у детей (клиническое наблюдение). Вестник современной клинической медицины. 2021;14(4):78-84. https://doi.org/10.20969/VSKM.2021.14(4).78-84

2. Козлова А.Л., Леонтьева М.Е., Велиева П.Т., Калинина М.П., Деордиева Е.А., Швец О.А., Кузьменко Н.Б., Мухина А.А., Грачев Н.С., Новичкова Г.А., Щербина А.Ю. Аутовоспалительное заболевание — синдром PFAPA: опыт одного Центра. Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии. 2022;21(3):56-64. https://doi.org/10.24287/1726-1708-2022-21-3-56-64

3. Wang A, Manthiram K, Dedeoglu F, Licameli GR. Periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and adenitis (PFAPA) syndrome: A review. World J Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2021;7(3):166-173. https://doi.org/10.1016/j.wjorl.2021.05.004

4. Щербина А.Ю. Аутовоспалительные заболевания — взгляд иммунолога. Современная ревматология. 2015;9(1):48-54. https://doi.org/10.14412/1996-7012-2015-1-48-54

5. Юнусов А.С., Гаращенко Т.И., Белавина П.И., Рязанская А.Г., Молодцова Е.В., Сапожников Я.М. Результаты хирургического лечения детей с PFAPA-синдромом. МеДицинский Совет. 2019;(17):244-251. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2019-17-244-251

6. Krainer J, Siebenhandl S, Weinhausel A. Systemic autoinflammatory diseases. J Autoimmun. 2020;109:102421. https://doi.org/10.1016/j.jaut.2020.102421

7. Schnappauf O. Genetische Diagnostik autoinflammatorischer Erkrankungen [Genetic diagnostics of autoinflammatory diseases]. Z Rheumatol. 2020;79(7):611-623. https://doi.org/10.1007/s00393-020-00847-7

8. Batu ED. Periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, and cervical adenitis (PFAPA) syndrome: main features and an algorithm for clinical practice. Rheumatol Int. 2019;39(6):957-970. https://doi.org/10.1007/s00296-019-04257-0

9. Кузнецова С.А., Зрячкин Н.И., Царева Ю.А, Елизарова Т.В, Захарова Г.Р. PFAPA-синдром: современная парадигма и описание клинического случая. Альманах клинической медицины. 2018;46(2):184-193. https://doi.org/10.18786/2072-0505-2018-46-2-184-193

10. Бабаченко И.В., Тян Н.С., Иванова М.А., Шарипова Е.В., Беликова Т.Л. Синдром Маршалла в практике инфекциониста и педиатра (клинический случай). Журнал инфектологии. 2020;12(4):114-119. https://doi.org/10.22625/2072-6732-2020-12-4-114-119

11. Yıldız M, Haşlak F, Adrovic A, Barut K, Kasapçopur Ö. Autoinflammatory Diseases in Childhood. Balkan Med J. 2020;37(5):236-246. https://doi.org/10.4274/balkanmedj.galenos.2020.2020.4.82

12. Efthimiou P, Petryna O, Nakasato P, Kontzias A. New insights on multigenic autoinflammatory diseases. Ther Adv Musculoskelet Dis. 2022;14:1759720X221117880. https://doi.org/10.1177/1759720X221117880

13. Фёдоров Е.С., Салугина С.О., Кузьмина Н. Н. Развитие учения об аутовоспалительных заболеваниях в XXI в. Научно-практическая ревматология. 2018;56:5-18. https://doi.org/10.14412/1995-4484-2018-5-18

14. Trandafir LM, Chiriac MI, Diaconescu S, Ioniuc I, Miron I, Rusu D. Marshall syndrome in a young child, a reality: Case report. Medicine (Baltimore). 2016;95(44):e5065. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000005065

15. Селимзянова Л.Р., Вишнёва Е. А., Промыслова Е.А. Тонзиллиты у детей: вопросы патогенеза и возможности фитотерапии. Педиатрическая фармакология. 2014;11(4):129-133. https://doi.org/10.15690/pf.v11i4.1078

16. Theodoropoulou K, Vanoni F, Hofer M. Periodic Fever, Aphthous Stomatitis, Pharyngitis, and Cervical Adenitis (PFAPA) Syndrome: a Review of the Pathogenesis. Curr Rheumatol Rep. 2016;18(4):18. https://doi.org/10.1007/s11926-016-0567-y

17. Rydenman K, Sparud-Lundin C, Karlsson-Bengtsson A, Berg S, Fasth A, Wekell P. Tonsillectomy reduces the family impact of periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and cervical adenitis (PFAPA) syndrome and improves health-related quality of life in affected children. Orphanet J Rare Dis. 2023;18(1):153. https://doi.org/10.1186/s13023-023-02773-8

18. Rood JE, Behrens EM. Inherited Autoinflammatory Syndromes. Annu Rev Pathol. 2022;17:227-249. https://doi.org/10.1146/annurev-path-mechdis-030121-041528

19. Rico Rodes A, Sabrido Bermudez G, Llombart Vidal A, Alcala Minagorre PJ. Periodic fever, aphtous stomatitis, pharyngitis and adenopathy syndrome and vitamin D: A possible treatment option? Reumatol Clin. 2016;12(6):363-364. English, Spanish. https://doi.org/10.1016/j.reuma.2015.11.006

20. Koné-Paut I, Shahram F, Darce-Bello M, Cantarini L, Cimaz R, Gattorno M, Anton J, Hofer M, Chkirate B, Bouayed K, Tugal-Tutkun I, Kuemmerle-Deschner J, Agostini H, Federici S, Arnoux A, Piedvache C, Ozen S; PEDBD group. Consensus classification criteria for paediatric Behcet's disease from a prospective observational cohort: PEDBD. Ann Rheum Dis. 2016;75(6):958-964. https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2015-208491

21. Gellrich FF, Gunther C. Schnitzler syndrome. Hauiarzi. 2019. English. https://doi.org/10.1007/s00105-019-4434-4

22. Салугина С.О., Федоров Е.С., Каледа М.И., Каменец Е.А., Захарова Е.Ю. Клинико-генетическая характеристика больных с TRAPS (периодический синдром, ассоциированный с рецептором фактора некроза опухоли) по данным федерального ревматологического центра. Педиатрия им. Г.Н. Сперанского. 2022;101(4):64-71. https://doi.org/10.24110/0031-403X-2022-101-4-64-71

23. Cantarini L, Vitale A, Sicignano LL, Emmi G, Verrecchia E, Patisso I, Cerrito L, Fabiani C, Cevenini G, Frediani B, Galeazzi M, Rigante D, Manna R. Diagnostic Criteria for Adult-Onset Periodic Fever, Aphthous Stomatitis, Pharyngitis, and Cervical Adenitis (PFAPA) Syndrome. Froni Immunol. 2017;8:1018. https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.01018

24. Спиваковская А.Ю., Спиваковский Ю.М., Черненков Ю.В. Абдоминальный синдром при т. н. «аутовоспалительных заболеваниях»; два случая семейной средиземноморской лихорадки. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2020;173(1):121-125. https://doi.org/10.31146/1682-8658-ecg-173-1-121-125

25. de Jesus AA, Canna SW, Liu Y, Goldbach-Mansky R. Molecular mechanisms in genetically defined autoinflammatory diseases: disorders of amplified danger signaling. Annu Rev Immunol. 2015;33:823-874. https://doi.org/10.1146/annurev-immunol-032414-112227

26. Шилкина Н., Дряженкова И., Масина И. Аутовоспалительные заболевания в практике ревматолога. Врач. 2018;29(5):32-36. https://doi.org/10.29296/25877305-2018-05-07

27. Гатторно М. Аутовоспалительные заболевания у детей (Лекция от 18 сентября 2013 г., конференция «Актуальные проблемы диагностики и лечения ювенильного ревматоидного артрита» (1820 сентября 2013 г., Санкт-Петербург)). Современная педиатрия. Вопросы современной педиатрии. 2014;13(2):55-64. https://doi.org/10.15690/vsp.v13i2.973

28. Welzel T, Ellinghaus M, Wildermuth AL, Deschner N, Benseler SM, Kuemmerle-Deschner JB. Colchicine Effectiveness and Safety in Periodic Fever, Aphthous Stomatitis, Pharyngitis, and Adenitis. Froni Pedi-air. 2021;9:759664. https://doi.org/10.3389/fped.2021.759664

Об авторах

А. В. БурлуцкаяРоссия

Бурлуцкая Алла Владимировна — доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой педиатрии № 2.

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, Краснодар, 350055

А. В. Статова

Россия

Статова Анастасия Васильевна - кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии № 2.

пл. Победы, 1, Краснодар

В. Е. Триль

Россия

Триль Виктория Евгеньевна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии № 2.

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, Краснодар, 350055

О. Ю. Зенкина

Россия

Зенкина Оксана Юрьевна — ассистент кафедры педиатрии № 2.

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, Краснодар, 350055

С. М. Богачева

Россия

Богачева Софья Максимовна — клинический ординатор кафедры педиатрии № 2.

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, Краснодар, 350055

Д. А. Иноземцева

Россия

Иноземцева Диана Андреевна — клинический ординатор кафедры педиатрии № 2.

ул. им. Митрофана Седина, д. 4, Краснодар, 350055

Т. П. Шумливая

Россия

Шумливая Татьяна Павловна — кандидат медицинских наук, заведующая отделением ультразвуковой диагностики.

пл. Победы 1, Краснодар, 350007

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Бурлуцкая А.В., Статова А.В., Триль В.Е., Зенкина О.Ю., Богачева С.М., Иноземцева Д.А., Шумливая Т.П. Синдром Маршалла: клинический случай. Кубанский научный медицинский вестник. 2024;31(1):88-98. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-1-88-98

For citation:

Burlutskaya A.V., Statova A.V., Tril V.E., Zenkina O.Yu., Bogacheva S.M., Inozemtseva D.A., Shumlivaya T.P. Marshall syndrome: A case report. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2024;31(1):88-98. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-1-88-98