Перейти к:

Анализ функционального состояния микроциркуляторного русла в течении раневого процесса слизистой оболочки полости рта при применении двухволновой фотодинамической терапии: доклиническое экспериментальное рандомизированное исследование

https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-4-84-95

Аннотация

Введение. Заживление открытых ран в полости рта сопровождается инфицированием и постоянной травматизацией, которые приводят к нарушению кровоснабжения тканей, недостаточной трофической поддержке и обеспечению малым объемом кислорода возрастающих пролиферативных процессов. В последнее время свое место среди методов воздействия на базисные механизмы регенерации тканей слизистой оболочки полости рта занял метод фотодинамической терапии. Важным представляется изучение влияния фотодинамического воздействия на функциональное состояние микроциркуляторного русла в тканях раневой поверхности, от которого зависит транскапиллярный обмен и реализация тканевого дыхания, обеспечивающие способность тканей к регенерации, что и определяет направление данного исследования.

Цель исследования — изучить влияние фотодинамического воздействия последовательного двухволнового излучения на функциональное состояние микроциркуляторного русла в тканях раневой поверхности слизистой оболочки полости рта in vivo.

Методы. Исследование выполнено на 36 женских аутбредных особях крыс стока линии Wistar весом 200–250 г. Животных распределили на две группы: контрольная группа (n = 18) и экспериментальная группа (n = 18). На слизистой оболочке щеки животных были смоделированы раневые поверхности, заживающие вторичным натяжением. В экспериментальной группе в 1-е послеоперационные сутки проводили двухволновую фотодинамическую терапию. Оценка функционального состояния микроциркуляторного русла проводилась методом лазерной допплеровской флоуметрии до нанесения раны, на 3, 7 и 14-е сутки после. Обработку полученных результатов проводили с использованием пакета прикладных программ IBM SPSS Statistics версии 26.0.0.1 (IBM Inc., США).

Результаты. Установлено, что двухволновая фотодинамическая терапия оказывает положительное влияние на восстановление функционального состояния микроциркуляторного русла тканей раневой поверхности. На 3-и сутки исследования она способствовала усилению роли шунтирования в обеспечении микрокровотока, на 7-е обуславливала увеличение уровня перфузии объема тканей. В экспериментальной группе отсутствовали застойно-ишемических явления в области раны, к 14-м суткам нормализовался микрокровоток посредством действия факторов контроля микроциркуляции.

Заключение. Полученные данные позволяют считать, что использование двухволновой фотодинамической терапии представляется перспективным методом в аспекте восстановления функционального состояния микроциркуляторного русла тканей при травмах слизистой оболочки полости рта.

Ключевые слова

Для цитирования:

Дурново Е.А., Тараканова В.А., Шахова М.А., Перетягин П.В., Дурново С.А. Анализ функционального состояния микроциркуляторного русла в течении раневого процесса слизистой оболочки полости рта при применении двухволновой фотодинамической терапии: доклиническое экспериментальное рандомизированное исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2023;30(4):84-95. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-4-84-95

For citation:

Durnovo E.A., Tarakanova V.A., Shakhova M.A., Peretyagin P.V., Durnovo S.A. Examination of the Microvasculature During Wound Process of the Oral Mucosa when Using Dual-Wavelength Photodynamic Therapy: a Pre-Clinical Experimental Randomized Study. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2023;30(4):84-95. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-4-84-95

ВВЕДЕНИЕ

Поиск методов оптимизации регенерации тканей при воздействии различных повреждающих агентов является одной из приоритетных проблем в мировой клинической медицине [1–6]. В связи с возрастающими потребностями населения в эстетической и функциональной целостности челюстно-лицевой области восстановление качественных и количественных характеристик утраченных тканей в клинике хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии представляет особый интерес [7–12].

Особенности восстановления обширных открытых раневых поверхностей в челюстно-лицевой области и полости рта влияют на количественные и качественные характеристики, а также на функциональное состояние новообразованной ткани [13]. Они связаны с инфицированием и постоянной травматизацией раневой поверхности [14][15], приводящим к дезорганизации структуры микроциркуляторного русла, и, как правило, к нарушению кровоснабжения тканей, недостаточной трофической поддержке и обеспечению малым объемом кислорода возрастающих пролиферативных процессов. В результате значительно повышается риск образования рубцовых деформаций, нарушающих не только эстетическую, но и функциональную составляющую результата проведенного лечения [16].

Максимум информации о состоянии сосудов микроциркуляторного русла и капиллярного кровотока представляется возможным получить с использованием неинвазивного метода лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) [17][18]. Существует множество вариантов применения данного метода в медицинских исследованиях и практике. В частности, в стоматологии его используют для объективной регистрации состояния капиллярного кровотока в тканях пародонта в норме и патологии, а также для изучения динамики заболеваний пародонта и контроля эффективности лечения, прогнозирования результатов и диспансеризации [19]. Метод ЛДФ успешно применяют с целью исследования микроциркуляции пульпы зуба, периодонтальной связки и слизистой оболочки полости рта, в том числе эффектов ортодонтического лечения и инъекций анестетиков с вазоконстрикторами, а также местной сосудистой системы нижней челюсти при установке имплантатов [20][21]. Применение метода ЛДФ с целью исследования микроциркуляции в тканях раневой поверхности позволяет сформировать полное представление о конкретных механизмах функциональных изменений тканей [22], в том числе и в челюстно-лицевой области [23].

В настоящее время проводится активный поиск и разработка новых методов влияния на базисные механизмы регенерации тканей слизистой оболочки полости рта. Область поиска покрывает большое число немедикаментозных методов воздействия, в том числе метод фотодинамической терапии (ФДТ). Успех его применения в фундаментальных исследованиях, реконструктивно-пластической и регенеративной медицине, а также для стимуляции процессов заживления тканей, в том числе и слизистой оболочке полости рта, отмечен в ряде научно-исследовательских работ [24–28]. Однако авторами не до конца раскрыты процессы, развивающиеся в ходе восстановления тканей. В частности, не изучено влияние фотодинамического воздействия на функциональное состояние микроциркуляторного русла в тканях раневой поверхности, от которого зависит транскапиллярный обмен и реализация тканевого дыхания, обеспечивающие способность тканей к регенерации, что определяет цель проведенного нами исследования.

Цель исследования — изучить влияние фотодинамического воздействия последовательного двухволнового излучения на функциональное состояние микроциркуляторного русла в тканях раневой поверхности слизистой оболочки полости рта in vivo.

МЕТОДЫ

Экспериментальные животные

Исследование проведено на 36 половозрелых женских аутбредных особях крыс стока линии Wistar весом 200–250 г. Животные получены из филиала «Андреевка» федерального государственного бюджетного учреждения науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУН НЦБМТ ФМБА России).

Размещение и содержание

Животные содержались в условиях вивария Университетской клиники федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России) в соответствии с руководством ARRIVE (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments) и правилами работы с животными на основе положений Хельсинкской декларации и рекомендаций, содержащихся в Директиве ЕС 86/609/ECC и Конвенции Совета Европы по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей, на стандартном водном и пищевом рационе со свободным доступом к пище и воде.

Дизайн исследования

Проведено рандомизированное исследование. Моделью послужили животные с раневым дефектом на слизистой оболочке полости рта в области щеки. Длительность исследования составила 14 дней. Данный срок наблюдения был выбран ввиду того, что он охватывает все усредненные сроки стадий течения раневого процесса при формировании открытых дефектов в полости рта в соответствии с ранее проведенными исследованиями R. Iglesias-Bartolome et al. (2018) и G. Nikoloudaki et al. (2020): пик воспалительной фазы зафиксирован на 2–3-и сутки, фаза пролиферации проходит до 7 суток, за которой следует фаза ремоделирования. Полная эпителизация раневого дефекта размером 5×5 мм в полости рта у крыс происходит к 14-м суткам по данным И. В. Тарасенко и соавт. (2011)1 [29][30].

Регистрация функционального состояния микроциркуляторного русла в области раневой поверхности в группах животных выполнена до нанесения дефекта, на 3, 7 и 14-е сутки послеоперационного периода методом ЛДФ. Блок-схема дизайна исследования представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Блок-схема дизайна исследования

Примечание: блок-схема выполнена авторами

(согласно рекомендациям ARRIVE).

Fig. 1. Schematic diagram of the research design

Note: performed by the authors

(according to ARRIVE recommendations).

Объем выборки

Было обследовано 36 половозрелых женских особей крыс, соответствующих критериям включения. Животных распределили на две группы: контрольная группа (n = 18) и экспериментальная группа (n = 18). У всех животных на слизистой оболочке в области щеки были сформированы раневые поверхности, которые заживали вторичным натяжением. В экспериментальной группе в 1-е послеоперационные сутки проводили однократное фотодинамическое воздействие последовательного двухволнового излучения на ткани раневой поверхности, которое подразумевало использование светового воздействия на двух длинах волн, 660 и 400 нм, с суммарной плотностью энергии 15 Дж/см2.

На момент включения в проводимое исследование животные во всех группах были сопоставимыми по породе, полу и отсутствию видимой патологии развития. По уровню значения критерия Краскела — Уоллиса показатели массы и возраста в сравниваемых группах были однородными (p > 0,05) (табл. 1).

Таблица 1. Значение показателей (Me [Q1; Q3]) массы и возраста крыс

в группах до исследования

Table 1. Value of indicators (Me [Q1; Q3]): weight and age of rats

in the groups before the study

Показатели и их размерность | Группы животных | p-критерий (Краскел — Уоллис) | |

контрольная группа | экспериментальная группа | ||

Масса, г | 227,00 [ 207,00; 246,00] | 230,5 [ 205,00; 340,00] | 0,331 |

Возраст, мес. | 10,00 [ 6,00; 13,00] | 10,00 [ 7,00; 12,00] | 0,563 |

Примечание: таблица составлена авторами.

Note: compiled by the authors.

Критерии соответствия

Критерии включения

В исследование включены половозрелые женские аутбредные особи крыс стока линии Wistar без внешних признаков заболеваний.

Критерии невключения

В эксперимент не включались животные, вес которых был меньше 200 и больше 250 г, с определяемыми визуально признаками заболеваний верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, а именно полости рта, а также особи мужского пола.

Критерии исключения

Развитие у животных осложнений после наркоза, нанесение себе дополнительной произвольной травмы и развитие гнойных осложнений течения раневого процесса в полости рта.

Рандомизация

Рандомизация проводилась случайным способом (методом «конвертов»). С учетом критериев включения были отобраны 36 женских особей крыс, каждой из которых был присвоен один из непрозрачных запечатанных и последовательно пронумерованных конвертов. В зависимости от указанной группы в конверте все животные были разделены на две группы: контрольная группа (n = 18) и экспериментальная группа (n = 18).

Обеспечение анонимности данных

Распределение животных на группы, оценка результатов и анализ полученных данных проводились авторами без введения дополнительных лиц.

Итоговые показатели (исходы исследования)

Итоговыми показателями, позволившими изучить влияние фотодинамического воздействия последовательного комбинированного двухволнового излучения на гемодинамику в тканях раневой поверхности слизистой оболочки полости рта, являлись составляющие ЛДФ-граммы: показатель микроциркуляции; активные факторы контроля микроциркуляции, то есть формирующие тонус сосуда факторы: эндотелиальный, миогенный и нейрогенный механизмы регуляции просвета сосуда; пассивные факторы контроля микроциркуляции, формирующиеся вне системы микроциркуляции с участием пульсовой волны со стороны артерий и присасывающего действия «дыхательного насоса» со стороны вен, к которым соответственно относятся сердечный и дыхательный компоненты; показатель шунтирования.

Экспериментальные процедуры

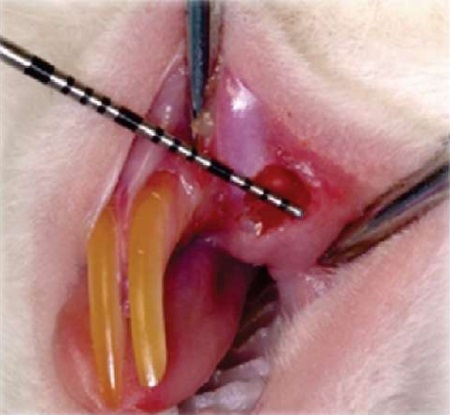

Под общей анестезией с применением препаратов «Золетил 100» (МНН: тилетамина гидрохлорид) (Virbac Sante Animale; Франция) в дозировке 60 мг/кг и «Ксила» (МНН: ксилазина гидрохлорид) (Pharmamagist Ltd.; Венгрия) — 6 мг/кг, внутримышечно, у животных были смоделированы экспериментальные раневые поверхности. Все особи были разделены на 2 группы: контрольную группу (n = 18) и экспериментальную группу (n = 18). На слизистую оболочку щек животных наносили дефекты круглой формы глубиной 1 мм и в диаметре 3 мм с помощью устройства для биопсии кожи «Epitheasy» («Medax S. r.l.», Италия) (рис. 2).

Рис. 2. Модель раневой поверхности

на слизистой оболочке щеки животного

Примечание: фотография сделана авторами.

Fig. 2. Model of wound on the cheek mucosa of an animal

Note: photo taken by the authors.

В обеих группах раневая поверхность заживала вторичным натяжением. В экспериментальной группе на 1-е послеоперационные сутки под общей анестезией проводилось однократное фотодинамическое воздействие на ткани раневой поверхности с использованием аппарата фотодинамического светодиодного АФС «Гармония» (ООО «Лазер-Медцентр», Россия) при предварительном локальном нанесении фотосенсибилизатора «Гелеофор» (МНН: хлорин е6) (ООО «Лазер-Медцентр», Россия) на 30 минут и облучении последовательно на двух длинах волн с суммарной плотностью энергии 15 Дж/см2: длина волны — 660 нм, плотность энергии (Е) — 7,5 Дж/см2; плотность мощности излучения — 0,2 Вт/см2, продолжительность воздействия (t) — 37,5 с; длина волны — 405 нм, плотность энергии (Е) — 7,5 Дж/см2; плотность мощности излучения — 0,1 Вт/см2, продолжительность воздействия (t) — 75 с. Выбор данного режима воздействия обусловлен результатами предыдущих исследований [31]. Размер рабочего пятна светового излучения соответствовал площади нанесенной раневой поверхности.

Оценка функционального состояния микроциркуляторного русла проводилась под общей анестезией до нанесения раневого дефекта, на 3, 7 и 14-е послеоперационные сутки неинвазивным методом ЛДФ с помощью лазерного анализатора микроциркуляции крови, компьютеризированного «ЛАКК-02» (НПП «Лазма», Россия). Регистрация исходной ЛДФ-граммы выполнялась на уровне раневой поверхности с помощью трехканального светового кабеля (зонда). Продолжительность каждого измерения составила 3 минуты. Обработка допплерограммы проводилась в специализированном программном обеспечении для операционной системы Windows 10 LDF_3.0.2.384 (ООО НПП «ЛАЗМА», Россия). Анализировали следующие составляющие ЛДФ-граммы: показатель микроциркуляции (ПМ) (пф. ед.), эндотелиальный фактор контроля микроциркуляции (ЭЗКТ) (отн. ед.), миогенный фактор контроля микроциркуляции (МТ) (отн. ед.), нейрогенный фактор контроля микроциркуляции (НТ) (отн. ед.), сердечный фактор контроля микроциркуляции (СсК) (отн. ед.), дыхательный фактор контроля микроциркуляции (ДхК) (отн. ед.), показатель шунтирования (ПШ) (пф. ед.)2 [32].

Уход за животными и мониторинг

После нанесения раневого дефекта животные находились под наблюдением в течение 14 суток. Во время проведения исследований животным предоставлялся свободный доступ к пище и воде. Проводились ежедневная смена подстилки, кормление комбикормом, смена питьевой воды. Нежелательные явления отмечены не были. Выведение животных из исследования осуществлялось согласно рекомендациям под действием общей анестезии с применением препаратов «Золетил 100» (МНН: тилетамина гидрохлорид) (Virbac Sante Animale; Франция) в дозировке 60 мг/кг и «Ксила» (МНН: ксилазина гидрохлорид) (Pharmamagist Ltd.; Венгрия) — 6 мг/кг, внутримышечно.

Статистические процедуры

Принципы расчета размера выборки

Предварительный расчет выборки не производился.

Методы статистического анализа данных

Обработку полученных результатов проводили с использованием пакета прикладных программ IBM SPSS Statistics версии 26.0.0.1 (IBM Inc., США). Соответствие выборок нормальному распределению определялось с помощью критерия Шапиро — Уилка. Описание количественных данных отличного от нормального распределения представлено в виде медианы (Ме) со значениями нижнего Q1 и верхнего Q3 квартилей. Различия между параметрами контрольной и экспериментальной групп для различных сроков наблюдения оценивали с помощью непараметрических критериев Манна — Уитни и Краскела — Уоллиса (для независимых групп), между сроками наблюдения внутри каждой из групп — критериев Фридмана и Уилкоксона (для зависимых групп).

Различия между медианами во всех случаях считали статистически значимыми при p < 0,05. Также применялась поправка Бонферрони с целью устранения эффекта множественных сравнений (p < 0,008 в перерасчете на множественные сравнения).

РЕЗУЛЬТАТЫ

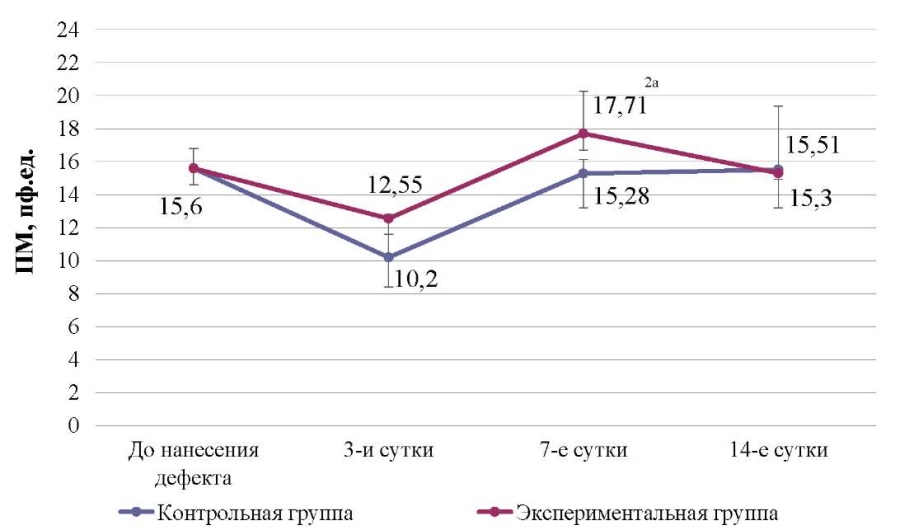

Уровень перфузии объема интактной ткани у животных составил 15,60 [ 14,62; 16,80] пф. ед. (рис. 3). К 3-м суткам в обеих группах наблюдалось снижение кровотока в микроциркуляторном русле, связанное с изменениями, вызванными травматическим повреждением с последующей воспалительной реакцией ткани. Стоит отметить, что в экспериментальной группе значение ПМ превысило контрольное в 1,2 раза.

Рис. 3. Динамика изменения показателя микроциркуляции,

пф. ед. (Me [Q1; Q3]) в группах животных

Примечания: рисунок выполнен авторами;

2 — статистически значимо относительно значения

на 3-и сутки исследования внутри группы

(p < 0,008 в перерасчете на множественные сравнения, критерий Фридмана);

а — статистически значимые различия

относительно аналогичного значения в контрольной группе

(p < 0,05, критерий Краскела — Уоллиса).

Сокращение: ПМ — показатель микроциркуляции.

Fig. 3. Dynamics of changes in microcirculation,

PU (Me [Q1; Q3]) in the groups of animals

Notes: made by the authors;

2 — statistically significant relative to the value on the 3rd day of the study within the group

(p<0.008 in terms of multiple comparisons, Friedman test);

a — statistically significant differences relative to the similar value in the control group

(p<0.05, Kruskal-Wallis test).

Abbreviations: ПМ — microcirculation value.

На 7-е стуки ПМ в группах возрос. Его увеличение в экспериментальной группе по сравнению с 3-ми сутками исследования и аналогичным значением в контрольной группе указывало на повышение уровня перфузии объема тканей раневой поверхности при проведении двухволновой ФДТ. Через две недели ПМ в обеих исследуемых группах вернулся к исходному значению.

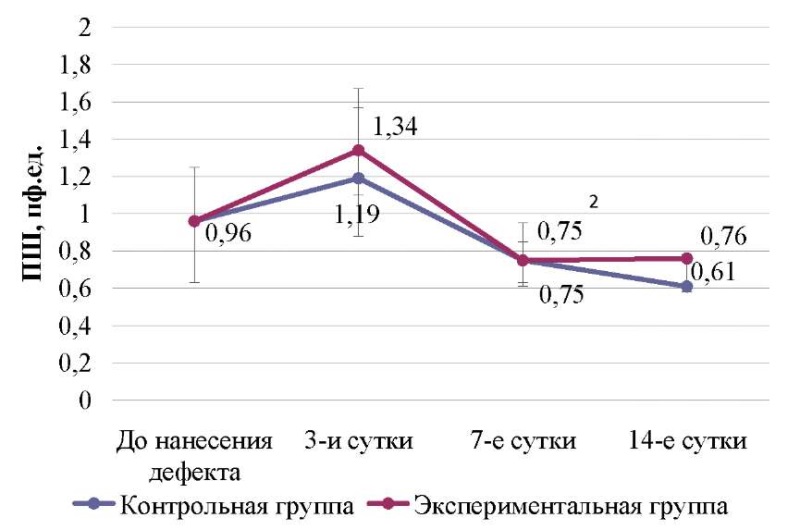

Динамика включения шунтирующих путей кровотока была взаимосвязана с изменениями состояния активности микроциркуляции тканей раневой поверхности. После нанесения дефекта ПШ повысился на 3-и сутки исследования в обеих группах (рис. 4), что могло произойти в ответ на усиление действия регуляторных факторов и способствовало элиминации продуктов распада, адекватным трофической поддержке и насыщению кислородом тканей.

Рис. 4. Динамика изменения показателя шунтирования,

пф. ед. (Me [Q1; Q3]) в группах животных

Примечания: рисунок выполнен авторами;

2 — статистически значимо относительно значения

на 3-и сутки исследования внутри группы

(p < 0,008 в перерасчете на множественные сравнения, критерий Фридмана).

Сокращение: ПШ — показатель шунтирования.

Fig. 4. Dynamics of changes in the bypass value,

PU (Me [Q1; Q3]) in the groups of animals

Notes: made by the authors;

2 — statistically significant relative to the value on the 3rd day of the study within the group

(p<0.008 in terms of multiple comparisons, Friedman test).

Abbreviations: ПШ — bypass value.

Стоит отметить, что на фоне снижения ПМ большее значение ПШ было зарегистрировано в тканях у животных в экспериментальной группе на 3-и сутки исследования. Таким образом, после фотодинамического воздействия активно функционировал компенсаторный механизм микроциркуляторных нарушений за счет повышения периферического местного кровотока по шунтирующим путям.

Повышение ПМ на 7-е сутки содействовало снижению ПШ в группах животных до значений, приближенных к исходным. На 14-е сутки ПШ продолжал свое снижение в контрольной группе животных, а в экспериментальной, наоборот, не изменялся. Значение ПШ ниже 1 пф. ед. на 7-е и 14-е сутки указывало на поступление значительного объема крови в нутритивное звено на фоне спазма шунтов и исключало формирование «синдрома обкрадывания».

Анализ функционального состояния активных факторов контроля микроциркуляции показал повышение ЭЗКТ в обеих группах животных на 3-и сутки выше исходных данных. К 7-м суткам исследования он снизился (табл. 3). В контрольной группе ЭЗКТ уменьшился до 7,42 [ 6,11; 8,55] отн. ед., что было меньше значения до нанесения дефекта и в 1,7 раз больше значения в экспериментальной группе. Через две недели в контрольной группе показатель продолжал снижаться, а в экспериментальной оставался практически без изменений.

Таблица 3. Значения активных факторов контроля микроциркуляции,

отн.ед. (Me [Q1; Q3]) в группах животных

Table 3. Values of active factors in microcirculation regulation,

relative units (Me [Q1; Q3]) in the groups of animals

Показатель | День эксперимента | Значение | |

контрольная группа (n = 18) | экспериментальная группа (n = 18) | ||

ЭЗКТ (отн. ед.) | до нанесения дефекта | 9,38 [ 5,39; 10,19] | |

3 сутки | 12,65 [ 11,5; 14,66] | 12,26 [ 7,22; 15,48] | |

7 сутки | 7,42 [ 6,11; 8,55] | 4,35 [ 3,91; 4,60] | |

14 сутки | 4,95 [ 4,13; 5,80]2 | 4,6 [ 4,48; 6,16] | |

НТ (отн. ед.) | до нанесения дефекта | 6,09 [ 4,45; 6,70] | |

3 сутки | 10,55 [ 8,89; 12,45] | 8,56 [ 8,02; 8,82] | |

7 сутки | 5,64 [ 4,18; 5,93] | 3,67 [ 3,17; 4,66] | |

14 сутки | 4,08 [ 3,42; 4,93] | 5,00 [ 4,96; 6,46] | |

МТ (отн. ед.) | до нанесения дефекта | 6,98 [ 6,40; 8,98] | |

3 сутки | 8,91 [ 8,18; 9,17] | 5,31 [ 4,07; 8,68] | |

7 сутки | 6,75 [ 5,43; 7,16] | 5,66 [ 5,07; 6,25] | |

14 сутки | 5,65 [ 4,74; 7,98] | 7,05 [ 6,54; 7,36] | |

Примечания: таблица составлена авторами;

2 — статистически значимо относительно значения

на 3-и сутки исследования внутри группы

(p < 0,008 в перерасчете на множественные сравнения, критерий Фридмана).

Сокращения: МТ — миогенный тонус; НТ — нейрогенный тонус;

ЭКЗТ — эндотелиально-зависимый компонент тонуса.

Notes: compiled by the authors;

2 — statistically significant relative to the value on the 3rd day of the study within the group

(p < 0.008 in terms of multiple comparisons, Friedman test).

Abbreviations: МТ — myogenic tone; НТ — neurogenic tone;

ЭКЗТ — endothelial-dependent component of tone.

Зарегистрированная нами динамика изменения ЭЗКТ говорила о вкладе в поддержку тонуса сосудов действия вазоактивных субстанций, а именно вазодилататора NO, на 3-и сутки. Далее регуляция тонуса сосудов происходила за счет работы НТ и МТ, о чем можно судить по уменьшению значений ЭЗКТ ниже исходного уровня.

Аналогичная тенденция была выявлена при анализе показаний НТ. Для нее было характерно повышение показателя в тканях у животных обеих групп к 3-м суткам до максимального значения, что свидетельствовало об усилении симпатических влияний и жесткости сосудистой стенки, причем более выраженным в контрольной группе. К 7-м суткам произошло снижение НТ в обеих группах. Однако в экспериментальной группе значение показателя было ниже, чем в контрольной, что сопровождалось уменьшением ЭЗКТ. На 14-е сутки у животных обеих групп значение НТ оставалось ниже исходных цифр. Стоит отметить, что в экспериментальной группе данный показатель имел тенденцию к возрастанию от 7-х к 14-м суткам.

На фоне возрастания ЭЗКТ и НТ от исходного значения наблюдалось повышение МТ метартериол и прекапилярных сфинктеров на 3-и сутки исследования в контрольной группе животных, в отличие от экспериментальной, где показатель находился на более низком уровне. Исходя из вышеизложенного можно предположить, что фотодинамическое воздействие последовательного двухволнового излучения способствовало усилению роли шунтирования в обеспечении микрокровотока у животных, что подтверждалось высоким уровнем ПШ, превышающим исходный. В дальнейшем изменение МТ сосудов микроциркуляторного русла в контрольной группе животных характеризовались снижением от 7-х к 14-м суткам, что выражалось в уменьшении мышечного сопротивления прекапилляров, регулирующих приток крови.

В экспериментальной группе показатель имел тенденцию к возрастанию от 3-х к 14-м суткам. На 14-е сутки он превысил контрольные и исходные цифры. В условиях повышения МТ уменьшение НТ через 2 недели от физиологического уровня свидетельствовало об уменьшении сопротивления стенки сосудов периферической сети и возможном повышении кровотока по артериоло-венулярному шунту.

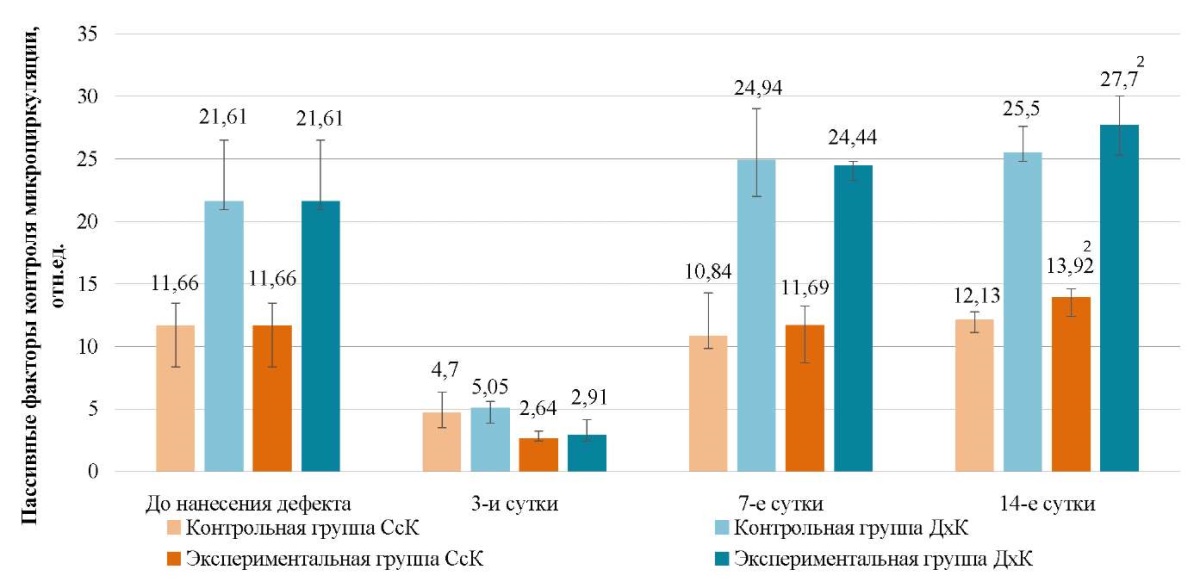

Пассивные факторы контроля микроциркуляции связаны с модуляцией колебанияй кровотока вне сосудистого русла. Величина амплитуды пульсовой волны, а соответственно и СсК, на 3-и сутки исследования у особей обеих групп имела тенденцию к снижению от исходных данных, причем более резкому в экспериментальной группе животных, где она составила минимальное значение. На фоне уменьшения МТ это способствовало повышению притока артериальной крови, модулируемого пульсовой волной (рис. 5).

Рис. 5. Динамика изменения пассивных факторов

контроля микроциркуляции (Me [Q1; Q3]) в группах животных

Примечания: рисунок выполнен авторами;

2 — статистически значимо относительно значения

на 3-и сутки исследования внутри группы

(p < 0,008 в перерасчете на множественные сравнения, критерий Фридмана).

Сокращения: ДхК — пассивные факторы контроля микроциркуляции,

дыхательный компонент;

СсК — пассивные факторы контроля микроциркуляции, сердечный компонент.

Fig. 5. Dynamics of changes in passive factors

of microcirculation regulation (Me [Q1; Q3]) in the groups of animals

Notes: made by the authors;

2 — statistically significant relative to the value on the 3rd day of the study within the group

(p < 0.008 in terms of multiple comparisons, Friedman test).

Abbreviations: ДхК — passive factors of microcirculation regulation, respiratory component;

СсК — passive factors of microcirculation regulation, cardiac component.

На 7-е сутки показатель СсК в тканях у животных обеих групп резко возрос, но оставался ниже в контрольной группе по сравнению с экспериментальной. В дальнейшем увеличение значения СсК продолжалось и на 14-е сутки превысило исходные данные в группах исследования. Стоит отметить, что более высокие значения СсК в экспериментальной группе животных на 7-е и 14-е сутки исследования свидетельствовали о полном восстановлении микрокровотока на фоне снижения сопротивления сосудистой стенки при фотодинамическом воздействии последовательного двухволнового излучения.

При анализе динамики изменения ДхК было установлено его снижение на 3-и сутки в обеих группах животных. В контрольной группе значение ДхК было выше, чем в экспериментальной группе, что свидетельствовало об уменьшении на 3-и послеоперационные сутки давления в микроциркуляторном русле после проведения фотодинамического воздействия последовательного двухволнового излучения, что на фоне сниженного ПМ говорило об отсутствии застойно-ишемических явлений в области раневой поверхности.

В дальнейшем ДхК регуляции тонуса сосудов возрастал к 14-м суткам в обеих группах относительно исходного состояния, причем в экспериментальной группе интенсивнее. Однако в экспериментальной группе ПМ в это же время приблизился к исходному значению, что указывало на работу венозного оттока из нутритивного русла.

ОБСУЖДЕНИЕ

Интерпретация / научная значимость

В последнее десятилетие активное развитие в практической медицине получил малоинвазивный метод ФДТ. Механизм ее действия основан на образовании синглетного кислорода, который, являясь сильным окислителем с коротким временем жизни, производит разрушающее действие на окружающие мембранные структуры, обуславливая производимый локальный цитотоксический эффект. Модифицируя параметры протокола фотодинамического воздействия, в частности изменяя плотность энергии и мощности, используя нестандартные длины волн в качестве комплементарного светового воздействия, представляется возможным получить иной результат, а именно перенаправить производимый разрушительный эффект фотодинамического воздействия в направлении созидания.

Ограничения исследования

Ограничений не было.

Обобщаемость/экстраполяция

Двухволновая ФДТ оказывает активное влияние на функциональное состояние микроциркуляторного русла тканей раневой поверхности, которое выражается в изменении составляющих ЛДФ-граммы: ПМ и ПШ, активных (ЭЗКТ, НТ И МТ) и пассивных (ДхК и СсК) факторов контроля микроциркуляции.

На 3-и сутки исследования фотодинамическое воздействие последовательного комбинированного двухволнового излучения обуславливало снижение роли МТ в регуляции тонуса сосудов с повышением ЭЗКТ и НТ в тканях у животных, что отражало усиление роли шунтирования в обеспечении микрокровотока. Также происходило снижение ДхК тонуса сосудов, в результате чего на фоне снижении ПМ отсутствовали застойные явления в микроциркуляторном русле.

Снижение ПМ в контрольной группе на 7-е сутки исследования указывало на депрессивное состояние микрокровотока в тканях раневой поверхности в ответ на посттравматическое воспаление. В экспериментальной группе, наоборот, наблюдалось увеличение ПМ. А. К. Мартусевич и соавт. (2015) связывают данное явление, наблюдаемое в экспериментальной группе животных, с резким локальным увеличением концентрации в тканях активных форм кислорода [32]. Однако в нашей предыдущей работе по изучению окислительно-восстановительного потенциала тканей раневой поверхности слизистой оболочки полости рта подобной динамики при однократном фотодинамическом воздействии последовательного комбинированного двухволнового излучения установлено не было [33]. В гомогенатах тканей на 7-е сутки происходило снижение индекса Imax и S, что свидетельствовало о меньшей интенсивности процессов свободнорадикального окисления ввиду снижения содержания свободных радикалов. Такая тенденция в изменении индексов согласно результатам данного экспериментального исследования способствует поддержанию объемного микрокровотока в тканях раневой поверхности слизистой оболочки полости рта.

Достижение ПМ исходного значения на 14-е сутки исследования свидетельствовало о положительном влиянии однократного фотодинамического воздействия последовательного двухволнового излучения на восстановление физиологического уровня перфузии объема новообразованной ткани, заключающееся в восстановлении притока и оттока крови посредством выраженного действия НТ и МТ. Увеличение миогенного тонуса прекапилляров на фоне снижения периферического сопротивления артериол говорило об уменьшении сопротивления сосудистой стенки периферической сети сосудов и усилении кровотока по артериоло-венулярному шунту. Высокие значения ДхК и СсК определяли увеличение притока крови в микроциркуляторное русло на фоне полного восстановления регуляции венозного возврата крови.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При анализе данных, полученных в результате экспериментального изучения влияния двухволновой ФДТ на функциональное состояние микроциркуляторного русла в тканях раневой поверхности слизистой оболочки полости рта, было установлено возрастание ПМ на 7-е сутки, отсутствие застойно-ишемических явлений и восстановление микрокровотока в результате действия факторов контроля микроциркуляции. Таким образом, использование однократного фотодинамического воздействия последовательного двухволнового излучения представляется перспективным в аспекте восстановления функционального состояния микроциркуляторного русла тканей при травматических повреждениях слизистой оболочки полости рта.

Регистрация протокола

Протокол исследования был составлен до начала исследования, одобрен и утвержден на заседании Локального этического комитета ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России (протокол № 09 от 10.06.2022 г.).

Доступ к данным

Доступ к данным ограничен авторскими правами.

1. Тарасенко И. В., Шехтер А. Б., Дробышев А. Ю., Тарасенко С. В. Гистологическая оценка репаративной регенерации слизистой оболочки щеки крыс при лазерном и механическом нанесении дефекта. Российская стоматология. 2011;4 (3):19–27.

2. Козлов В. И., Азизов Г. А., Гурова О. А., Литвин Ф. Б. Лазерная допплеровская флоуметрия в оценке состояния и расстройств микроциркуляции крови. Методическое пособие для врачей. Российский университет дружбы народов. ГНЦ лазерной медицины. М.: 2012. 32 с.

Список литературы

1. de Farias Gabriel A, Wagner VP, Correa C, Webber LP, Pilar EFS, Curra M, Carrard VC, Martins MAT, Martins MD. Photobiomodulation therapy modulates epigenetic events and NF-κB expression in oral epithelial wound healing. Lasers Med. Sci. 2019;34(7):1465–1472. https://doi.org/10.1007/s10103-019-02745-0

2. Швец О.В, Гайворонская Т.В., Есауленко Е.Е., Быкова Н.И. Оптимизация течения раневого процесса у больных одонтогенными флегмонами челюстно-лицевой области. Российский стоматологический журнал. 2020;24(6):387–390. https://doi.org/10.17816/1728-2802-2020-24-6-387-390

3. Oyama J, Fernandes Herculano Ramos-Milaré ÁC, Lopes Lera-Nonose DSS, Nesi-Reis V, Galhardo Demarchi I, Alessi Aristides SM, Juarez Vieira Teixeira J, Gomes Verzignassi Silveira T, Campana Lonardoni MV. Photodynamic therapy in wound healing in vivo: a systematic review. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2020;30:101682. https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2020.101682

4. Трунин Д.А., Вырмаскин С.И., Афанасьев В.В. Опыт использования диодного лазера в комплексном лечении воспалительных заболеваний пародонта. Медико-фармацевтический журнал Пульс. 2021; 23(5): 85-91. https://doi.org/10.26787/nydha-2686-6838-2021-23-5-85-91

5. Cotomacio CC, Calarga CC, Yshikawa BK, Arana-Chavez VE, Simões A. Wound healing process with different photobiomodulation therapy protocols to treat 5-FU-induced oral mucositis in hamsters. Arch Oral Biol. 2021;131:105250. https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2021.105250

6. Федюшкин В.В., Барышев А.Г., Пятаков С.Н., Гуменюк С.Е., Алуханян О.А., Бенсман В.М. Вакуумная терапия в комплексном лечении гнойно-некротических заболеваний мягких тканей: клинические случаи. Кубанский научный медицинский вестник. 2023;30(2):102–115. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-2-102-115

7. Cotomacio CC, Calarga CC, Yshikawa BK, Arana-Chavez VE, Simões A. Wound healing process with different photobiomodulation therapy protocols to treat 5-FU-induced oral mucositis in hamsters. Arch Oral Biol. 2021;131:105250. https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2021.105250

8. Галкина Е.С., Тараканова В.А., Грехов А.В. Дурново Е.А., Федоричев А.О. Проблемы реабилитации пациентов после реконструктивных операций на мягких тканях полости рта. Наука молодых (Eruditio Juvenium). 2020;8(4):609–616. https://doi.org/10.23888/HMJ202084609-616

9. Юлдашев А.Ю., Юлдашева И.А., Нугмонова У.Т., Эшбоев О.Х. Оптимизации репаративной регенерации костной ткани. Stomatologiya. 2020;1:12–15. https://doi.org/10.34920/2091-5845-2020-03

10. Бойко Е.М., Долгалев А.А., Стоматов Д.В., Ивашкевич С.Г., Чагаров А.А., Мусаев М.Г., Эдишерашвили У.Б., Габриелян Н.Г. Перспективы применения коллагенсодержащих матриксов в направленной тканевой регенерации. Обзор литературы. Медицинский алфавит. 2021;24:9–13. https://doi.org/10.33667/2078-5631-2021-24-9-13

11. Ашурко И.П., Тарасенко С.В., Есаян А.В., Галяс А.И., Кустова Ю.И. Сравнительный гистоморфометрический анализ мягких тканей, сформировавшихся в области дентальных имплантатов после пересадки соединительнотканного трансплантата и коллагенового матрикса. Российская стоматология. 2022;15(2):22–30. https://doi.org/10.17116/rosstomat20221502122

12. Клиновская А.С., Базикян Э.А., Киося О.С., Чунихин А.А., Иванова А.О. Влияние D-гормона на процессы регенерации в челюстно-лицевой области. Российская стоматология. 2022;15(1):56–57. https://doi.org/10.17116/rosstomat20221501125

13. Рябова Д.А., Орлинская Н.Ю., Цыбусов С.Н., Хомутинникова Н.Е., Лапшин Р.Д., Дурново Е.А. Использование полимерной фосфолипидной матрицы для закрытия открытых ран на слизистой оболочке полости рта. Современные технологии в медицине. 2016;8(1):55–63. https://doi.org/10.17691/stm2016.8.1.08

14. Thoma DS, Naenni N, Figuero E, Hämmerle CHF, Schwarz F, Jung RE, Sanz-Sánchez I. Effects of soft tissue augmentation procedures on peri-implant health or disease: A systematic review and meta-analysis. Clin Oral Implants Res. 2018;29 Suppl 15:32–49. https://doi.org/10.1111/clr.13114. PMID: 29498129

15. Patel AS, Patel SA, Fulzele PR, Mohod SC, Chandak M, Patel SS. Evaluation of the Role of Propolis and a New Herbal Ointment in Promoting Healing of Traumatic Oral Ulcers: An Animal Experimental Study. Contemp Clin Dent. 2020;11(2):121–125. https://doi.org/10.4103/ccd.ccd_128_19

16. Roh JL, Jang H, Lee J, Kim EH, Shin D. Promotion of oral surgical wound healing using autologous mucosal cell sheets. Oral Oncol. 2017;69:84–91. https://doi.org/10.1016/j.oraloncology.2017.04.012

17. Липницкий Е.М., Леонтьев А.В., Николаева Е.А. Диагностика состояния микроциркуляторного русла в области межкишечного анастомоза. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2019;2:78–81. https://doi.org/10.17116/hirurgia201902178

18. Kulikov DA, Glazkov AA, Kovaleva YuA, Balashova NV, Kulikov AV. Prospects of Laser Doppler flowmetry application in assessment of skin microcirculation in diabetes. Diabetes Mellitus. 2017;20(4):279–285. https://doi.org/10.14341/DM8014

19. Давидян О.М., Даврешян Г.К., Коджакова Ф.Р., Терехов М.С., Худойназаров А.А., Кртян А.С., Потеев И.Н. Оценка микроциркуляций тканей пародонта у детей с использованием метода лазерной допплеровской флоуметрии. Эндодонтия Today. 2020;18(1):70–73. https://doi.org/10.36377/1683-2981-2020-18-1-70-73

20. Юсупова А.Ф., Герасимова Л.П., Усманова И.Н., Гадиуллин А.М. Мониторинг состояния микроциркуляции слизистой оболочки в области переходной складки зубов с хроническим апикальным периодонтитом в динамике комплексного эндодонтического лечения. Проблемы стоматологии. 2019;15(3):75–81. https://doi.org/10.18481/2077-7566-2019-15-3-75-81

21. Тарасенко С.В., Кречина Е.К., Загорский С.В. Состояние микрогемодинамики и оксигенации в слизистой оболочке альвеолярного гребня после контурной пластики десны при дентальной имплантации. Стоматология. 2020;99(5):46–49. https://doi.org/10.17116/stomat20209905146

22. Юрова Ю.В., Зиновьев Е.В., Крылов К.М., Солошенко В.В. Перспективы применения лазерной допплеровской флоуметрии в диагностике ожоговой травмы на догоспитальном этапе. Скорая медицинская помощь. 2019;20(4):33–36. https://doi.org/10.24884/2072-6716-2019-20-4-33-36

23. Григорьева Т.С., Безруков С.Г., Каладзе К.Н. Влияние постковидных гемодинамических расстройств на заживление послеоперационных ран в челюстно-лицевой области по результатам лазерной допплеровской флоуметрии. Медицинский алфавит. 2022;(22):45– 49. https://doi.org/10.33667/2078-5631-2022-22-45-49

24. Бочкова Н.В., Холупова Л.С., Юрченко Д.О. Опыт применения нового методологического подхода к фотодинамической терапии в косметологии. Медицинский алфавит. 2019;2(26):25–28. https://doi.org/10.33667/2078-5631-2019-2-26(401)-25-28

25. Kurakina D, Khilov A, Shakhova M, Orlinskaya N, Sergeeva E, Meller A, Turchin I, Kirillin M. Comparative analysis of single- and dual-wavelength photodynamic therapy regimes with chlorin-based photosensitizers: animal study. J Biomed Opt. 2019;25(6):1–17. https://doi.org/10.1117/1.JBO.25.6.063804

26. Бейманова М.А., Петунина В.В., Шилов Б.В., Белхароева Р.Х. Сравнительный анализ эффективности фотодинамической терапии при инволюционных изменениях кожи в монотерапии и в комбинации с фотосенсибилизирующими средствами на основе хлорина E6. Клиническая дерматология и венерология. 2021;20(6):126–132. https://doi.org/10.17116/klinderma202120061126

27. Motamedifar M, Tanideh N, Mardani M, Daneshvar B, Hadadi M. Photodynamic antimicrobial chemotherapy using indocyanine green in experimentally induced intraoral ulcers in rats. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2021;37(2):115–122. https://doi.org/10.1111/phpp.12618

28. Mogensen M, Hendel K, Ung V, Wenande E, Togsverd-Bo K, Forman JL, Haedersdal M. Assessing Light and Energy-Based Therapy by Optical Coherence Tomography and Reflectance Confocal Microscopy: A Randomized Trial of Photoaged Skin. Dermatology. 2022;238(3):422–429. https://doi.org/10.1159/000517960

29. Iglesias-Bartolome R, Uchiyama A, Molinolo AA, Abusleme L, Brooks SR, Callejas-Valera JL, Edwards D, Doci C, Asselin-Labat ML, Onaitis MW, Moutsopoulos NM, Gutkind JS, Morasso MI. Transcriptional signature primes human oral mucosa for rapid wound healing. Sci Transl Med. 2018;10(451):eaap8798. https://doi.org/10.1126/scitranslmed.aap8798

30. Nikoloudaki G, Creber K, Hamilton DW. Wound healing and fibrosis: a contrasting role for periostin in skin and the oral mucosa. Am J Physiol Cell Physiol. 2020;318(6):C1065–C1077. https://doi.org/10.1152/ajpcell.00035.2020

31. Дурново Е.А., Конторщикова К.Н., Шахова М.А., Соловьева А.Г., Тараканова В.А., Галкина Е.С. Окислительно-восстановительный потенциал тканей раневой поверхности слизистой оболочки полости рта при фотодинамическом воздействии. Стоматология. 2021;100(4):7–15. https://doi.org/10.17116/stomat20211000417

32. Мартусевич А.К., Перетягин С.П., Ковалева Л.К., Перетягин П.В., Лучникова Е.В. Некоторые особенности ответа организма на локальное введение активных форм кислорода. Вестник новых медицинских технологий. 2015;4:33. https://doi.org/10.12737/16775

Об авторах

Е. А. ДурновоРоссия

Дурново Евгения Александровна — профессор, доктор медицинских наук; директор Института стоматологии, заведующая кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

пл. Минина и Пожарского, д. 10/1, Нижний Новгород, 603005

В. А. Тараканова

Россия

Тараканова Валентина Александровна — ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

пл. Минина и Пожарского, д. 10/1, Нижний Новгород, 603005

М. А. Шахова

Россия

Шахова Мария Андреевна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры болезней уха, горла и носа

пл. Минина и Пожарского, д. 10/1, Нижний Новгород, 603005

П. В. Перетягин

Россия

Перетягин Петр Владимирович — младший научный сотрудник отдела физико-химических исследований центральной научно-исследовательской лаборатории Института фундаментальной медицины

пл. Минина и Пожарского, д. 10/1, Нижний Новгород, 603005

С. А. Дурново

Россия

Дурново Софья Андреевна — клинический ординатор кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

пл. Минина и Пожарского, д. 10/1, Нижний Новгород, 603005

Рецензия

Для цитирования:

Дурново Е.А., Тараканова В.А., Шахова М.А., Перетягин П.В., Дурново С.А. Анализ функционального состояния микроциркуляторного русла в течении раневого процесса слизистой оболочки полости рта при применении двухволновой фотодинамической терапии: доклиническое экспериментальное рандомизированное исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2023;30(4):84-95. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-4-84-95

For citation:

Durnovo E.A., Tarakanova V.A., Shakhova M.A., Peretyagin P.V., Durnovo S.A. Examination of the Microvasculature During Wound Process of the Oral Mucosa when Using Dual-Wavelength Photodynamic Therapy: a Pre-Clinical Experimental Randomized Study. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2023;30(4):84-95. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2023-30-4-84-95