Перейти к:

Особенности исходов беременности у пациенток с недифференцированной дисплазией соединительной ткани: обсервационное когортное проспективное исследование

https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-4-17-29

Аннотация

Введение. Недифференцированная дисплазия соединительной ткани является предметом научных исследований во многих медицинских специальностях, так как приводит к отягощенному течению различных заболеваний. При наличии этой патологии в период беременности повышается частота таких осложнений, как преэклампсия, гестационный сахарный диабет, отслойка плаценты. Недонашивание беременности связывают с различными причинами, в том числе с активностью миоцитов, тогда как при рассматриваемой патологии задействован соединительнотканный компонент матки. В этой связи представляется необходимым изучение влияния недифференцированной дисплазии соединительной ткани на исходы беременности с целью проведения своевременного ее лечения.

Цель исследования — оценить влияние недифференцированной дисплазии соединительной ткани на недонашивание беременности.

Методы. Проведено обсервационное когортное проспективное исследование среди пациенток, находившихся под наблюдением в женской консультации в связи с беременностью в период 2021–2022 гг. Исследование проводилось на базе учреждения здравоохранения «Клинический родильный дом Минской области», Республика Беларусь. Пациентки были распределены на две группы: экспонированную группу составили 59 пациенток с установленной недифференцированной дисплазией соединительной ткани, неэкспонированную — 59 пациенток без данной патологии. В обеих группах были выделены подгруппы в зависимости от акушерского исхода. В экспонированной группе — подгруппа из 17 пациенток с недифференцированной дисплазией соединительной ткани и недоношенной беременностью (самопроизвольный аборт и преждевременные роды) и подгруппа из 42 пациенток с недифференцированной дисплазией соединительной ткани и родами в срок. В неэкспонированной группе — подгруппа из 5 женщин без недифференцированной дисплазии соединительной ткани и недоношенной беременностью (самопроизвольный аборт и преждевременные роды) и подгруппа из 54 женщин без недифференцированной дисплазии соединительной ткани и родами в срок. Согласно МКБ-10 абортивный исход регистрировали в сроке беременности до 21-й недели и 6 дней включительно, преждевременными считали роды в сроке беременности 22–36 недель и 6 дней включительно, роды в срок — с 37-й до 41-й недели и 6 дней. Проанализированы акушерско-гинекологический, соматический анамнез и исходы беременности. Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ «Statistica 12.0» (StatSoft, США), «Microsoft Office, Exсel 2016», «Epi InfoTM version 7.2.6.0» (США), «MedCalc 15.8» (MedCalc Software, Бельгия). При проверке гипотез статистически значимыми считали различия при р < 0,05.

Результаты. В группе пациенток с недифференцированной дисплазией соединительной ткани статистически значимо чаще выявлены метроррагии — у 18/59 (30,5 %) женщин по сравнению с пациентками без недифференцированной дисплазии соединительной ткани — у 6/59 (10,2 %), р = 0,012. По результатам акушерского анамнеза статистически значимых межгрупповых различий выявлено не было, р > 0,05. У пациенток с недифференцированной дисплазией соединительной ткани статистически значимо чаще встречалась миопия, сколиотическая деформация позвоночника, варикозная болезнь вен нижних конечностей, хронический тонзиллит, пролапс митрального клапана и железодефицитная анемия ( р < 0,05). Частота новых случаев недонашивания беременности в когорте за период наблюдения составила 18,6 % от пациенток обеих групп. У 17/59 (28,8 %) пациенток с недифференцированной дисплазией соединительной ткани беременность закончилась преждевременно, в группе без недифференцированной дисплазии соединительной ткани — у 5/59 (8,5 %) пациенток, относительный риск 3,4 (95 % ДИ:1,3–8,6), р = 0,005.

Заключение. При недифференцированной дисплазии соединительной ткани увеличивается риск недонашивания беременности в 3,4 раза. Своевременная диагностика и лечение недифференцированной дисплазии соединительной ткани на этапе прегравидарной подготовки позволит снизить частоту недонашивания беременности.

Ключевые слова

Для цитирования:

Грудницкая Е.Н., Небышинец Л.М. Особенности исходов беременности у пациенток с недифференцированной дисплазией соединительной ткани: обсервационное когортное проспективное исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2024;31(4):17-29. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-4-17-29

For citation:

Grudnitskaya E.N., Nebyshynets L.M. Pregnancy outcomes in patients with undifferentiated connective tissue disease: An observational cohort prospective study. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2024;31(4):17-29. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-4-17-29

ВВЕДЕНИЕ

Одним из важных аспектов демографической политики является репродуктивное здоровье женщин, а также снижение уровня материнской и младенческой заболеваемости и смертности. Невынашивание беременности рассматривается как серьезная проблема, которая имеет как медицинское, так и социальное значение. Оно может привести к ухудшению репродуктивного здоровья женщин, а также к увеличению уровня заболеваемости и смертности среди новорожденных. Предотвращение случаев самопроизвольных абортов и преждевременных родов является одним из потенциальных путей для увеличения рождаемости. Современные методы безопасного материнства предусматривают комплексный подход к ведению беременности, оптимальному родоразрешению, а также раннему выявлению и своевременной коррекции гинекологических и экстрагенитальных заболеваний. Несмотря на наличие методов коррекции осложнений в процессе беременности, экстрагенитальные заболевания все еще остаются значительным фактором, влияющим на состояние здоровья матери и плода.

В последние годы особое внимание уделяется наследственным нарушениям соединительной ткани, которые являются значимой медико-социальной проблемой. Среди наследственных нарушений соединительной ткани можно выделить две группы синдромов: моногенные с известными диагностическими критериями и мультифакторные несиндромные формы, для которых на данный момент отсутствует точное молекулярное подтверждение. Термин «недифференцированная дисплазия соединительной ткани» (нДСТ) используется для обозначения этих форм, они обусловлены генетическими мутациями и проявляются прогрессирующим нарушением структуры и функции соединительной ткани в различных органах и системах. Реализация генетических дефектов при нДСТ зависит от временных проявлений экспрессии мутированных генов и внешних условий [1]. Принято, что нДСТ устанавливается при сочетании фенотипических признаков, не соответствующих ни одной из дифференцированных форм дисплазии соединительной ткани1 [2].

Количество признаков нДСТ у детей минимальное [1][3]. В подростковом периоде происходит увеличение роста, веса тела и, соответственно, соединительной ткани. Этот период называют «критическим», так как с него, при наличии предпосылок (генетические дефекты, несбалансированное питание), происходит нарастание числа признаков, и к 40-летнему возрасту симптомы проявляются у подавляющего большинства (80 %) пациентов [2]. Принадлежность к полу также играет роль. Исследования показали, что женщины подвержены нДСТ чаще, чем мужчины. Такая половая предрасположенность обусловлена особенностями гормонального фона у женщин, влияющего на прочность и эластичность соединительной ткани. Отдельные фенотипические проявления нДСТ у родственников по женской линии первого родства (мать, сестра) обнаруживаются в 93,4 и 84,6 % случаев соответственно [4].

В популяции превалентность нДСТ достигает 20 %2. Точные данные о распространенности нДСТ среди женщин репродуктивного возраста отсутствуют, разные авторы обнаруживают эту патологию с частотой от 20–30 % [5] до 60–80 % [6]. В зависимости от вовлеченности систем организма в патологический процесс ведущие клинические симптомы могут проявляться в виде заболеваний сердца, почек, сосудов, суставов, позвоночника и осложнять течение беременности и родов [7]. Соединительная ткань присутствует и в репродуктивной системе, что не может не отразиться на ней при наличии нДСТ. Установлено, что у женщин с нДСТ обнаруживается более высокая частота хронической соматической патологии, снижение показателей репродуктивного здоровья по сравнению с женщинами без нДСТ [7]. Основу миометрия составляют гладкомышечные клетки, однако наличие большого числа соединительнотканных перегородок между мышечными пучками и сосудами приводит к тому, что процентное содержание миоцитов в матке колеблется от 42 до 85 % [8]. В строме эндометрия установлено нарушение сосудистого компонента за счет снижения образования коллагена IV типа, матриксной металлопротеиназы-9, тканевого ингибитора металлопротеиназ-1. Это является важной причиной несоответствия структуры эндометрия фазе менструального цикла, вследствие чего создаются предпосылки к осложнениям имплантации, инвазии эмбриона, формированию хориона и плаценты и, как следствие, недонашиванию беременности [9].

Диспластические процессы в соединительной ткани — серьезная медицинская и социальная проблема, определяющая необходимость исследования особенностей исходов беременности пациентов с нДСТ, чтобы обеспечить медицинскую профилактику ее осложнения.

Цель исследования — оценить влияние недифференцированной дисплазии соединительной ткани на недонашивание беременности.

МЕТОДЫ

Дизайн исследования

Проведено обсервационное когортное проспективное исследование среди 118 пациенток, находившихся под наблюдением в женской консультации в связи с беременностью, конечной точкой которого являлся акушерский исход.

Условия проведения исследования

Исследование проведено на базе учреждения здравоохранения «Клинический родильный дом Минской области», Республика Беларусь. Оценивали исходы беременности, внешние и/или висцеральные признаки дисплазии соединительной ткани пациенток, ставших на учет для ведения беременности в учреждении в период с 01.01.2021 по 31.01.2022.

Критерии соответствия

Критерии включения

Пациентки с одноплодной беременностью; срок беременности от 8 до 12 недель включительно; возраст женщин от 18 до 45 лет; без ограничений по паритету беременностей и родов.

Критерии невключения

Многоплодная беременность; беременность после проведения процедур вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ); привычный выкидыш; самопроизвольный аборт или преждевременные роды в анамнезе; II и III триместры беременности; тяжелая экстрагенитальная патология; наличие инфекций, передающихся половым путем; беременные, инфицированные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); отказ от подписания информированного согласия.

Критерии исключения

Диагностированные врожденные пороки развития плода, моногенные формы нарушений структуры и функции соединительных тканей, отказ от ответов на вопросы, осмотра или инструментального обследования, присутствие факторов, которые увеличивали риск для субъекта, или препятствовали полному выполнению условий исследования, или препятствовали его завершению.

Описание критериев соответствия (диагностические критерии)

Диагноз нДСТ устанавливали в соответствии с клиническими рекомендациями «Недифференцированные дисплазии соединительной ткани» (2019 г.)3. Согласно МКБ-10 абортивный исход регистрировали в сроке беременности до 21 недели и 6 дней включительно, преждевременными считали роды в сроке беременности 22–36 недель и 6 дней включительно, роды в срок — с 37-й до 41-й недели и 6 дней.

Подбор участников в группы

В исследование включены 118 пациенток, которые были разделены на две группы. Основную «экспонированную» группу составили 59 пациенток с нДСТ. В группу сравнения «неэкспонированную» вошли 59 беременных без нДСТ. Учитывая акушерский исход, были выделены подгруппы: пациентки с нДСТ и недоношенной беременностью (самопроизвольный аборт и преждевременные роды) (n = 17), с нДСТ и родами в срок (n = 42), без нДСТ и с недоношенной беременностью (самопроизвольный аборт и преждевременные роды) (n = 5) и без нДСТ и с родами в срок (n = 54).

Целевые показатели исследования

Основной показатель исследования

Различия акушерско-гинекологического и соматического анамнеза, исход беременности, влияние фактора нДСТ на исходы беременности в исследуемых группах.

Дополнительные показатели исследования

Дополнительные показатели исследования получить не предполагалось.

Методы измерения целевых показателей

Пациенткам выполняли клинические и инструментальные методы исследования, в том числе сбор анамнеза и изучение жалоб, общий медицинский и гинекологический осмотр, антропометрию, включающую измерение веса тела (кг), рост, длину кисти, стопы, размах рук, длину верхнего и нижнего сегмента тела (см), оценку ИМТ (кг/м²), изучение исходов беременности.

Переменные (предикторы, конфаундеры, модификаторы эффекта)

Факторы, которые могли бы исказить результаты, исходно были отнесены к критериям исключения и отсутствовали у исследуемых пациенток.

Статистические процедуры

Принципы расчета размера выборки

Для расчета размера когорты использовался пакет статистической программы «Epi InfoTM» (сайт http://www.cdc.gov/epiinfo/). При вводе данных: доверительный интервал — 95 %; мощность исследования — 80 %; соотношение размеров «неэкспонированной» и «экспонированной» групп в когорте — 1; частота исходов в «неэкспонированной» группе — 25 %; относительный риск — 2. По формуле Kelsey J. L. размер «экспонированной» и «неэкспонированной» выборок составил по 59 человек, всего 118. Прогнозировали «отклик», равный 80 %, с учетом выбывания из исследования, поэтому увеличили выборку на 20 %. Окончательный размер когорты составил 142 пациентки.

Статистические методы

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ «Statistica 12.0» (StatSoft, США), «Microsoft Office, Exсel 2016», «Epi InfoTM version 7.2.6.0» (США), «MedCalc 15.8» (MedCalc Software, Бельгия). Соответствие нормальному распределению количественных показателей проверяли с помощью критерия Шапиро — Уилка. При нормальном распределении количественных показателей данные предоставлены в виде среднего значения (М) со среднеквадратическим отклонением (SD); при распределении, отличном от нормального, в формате медианы (Ме) с интерквартильным интервалом (Q1; Q3); качественные показатели предоставлены в виде частоты или доли в группе (%). Распределение большинства признаков не подчинялось нормальному закону, поэтому для сравнения количественных данных двух независимых групп применяли непараметрический метод статистического анализа: тест Манна — Уитни. По категориальным признакам группы сравнивали попарно при помощи точного двустороннего критерия Фишера, так как при многих сравнениях в таблицах доля ячеек таблицы с ожидаемым числом наблюдений менее 5 превышала 20 %. Оценивали относительный риск (OР) и статистическую значимость относительного риска исходя из значений 95 % доверительного интервала (ДИ). При проверке гипотез статистически значимыми считали различия при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Формирование выборки исследования

Формирование выборки проводилось сплошным методом. Оценка фенотипических признаков нДСТ проводилась всем участникам исследования. Разделение по группам зависело от наличия или отсутствия нДСТ. В «экспонированную» группу попадали женщины, имеющие нДСТ, в «неэкспонированную» — не имеющие нДСТ. В зависимости от исходов беременности — недонашивание или роды в срок каждую группу разделили на две подгруппы.

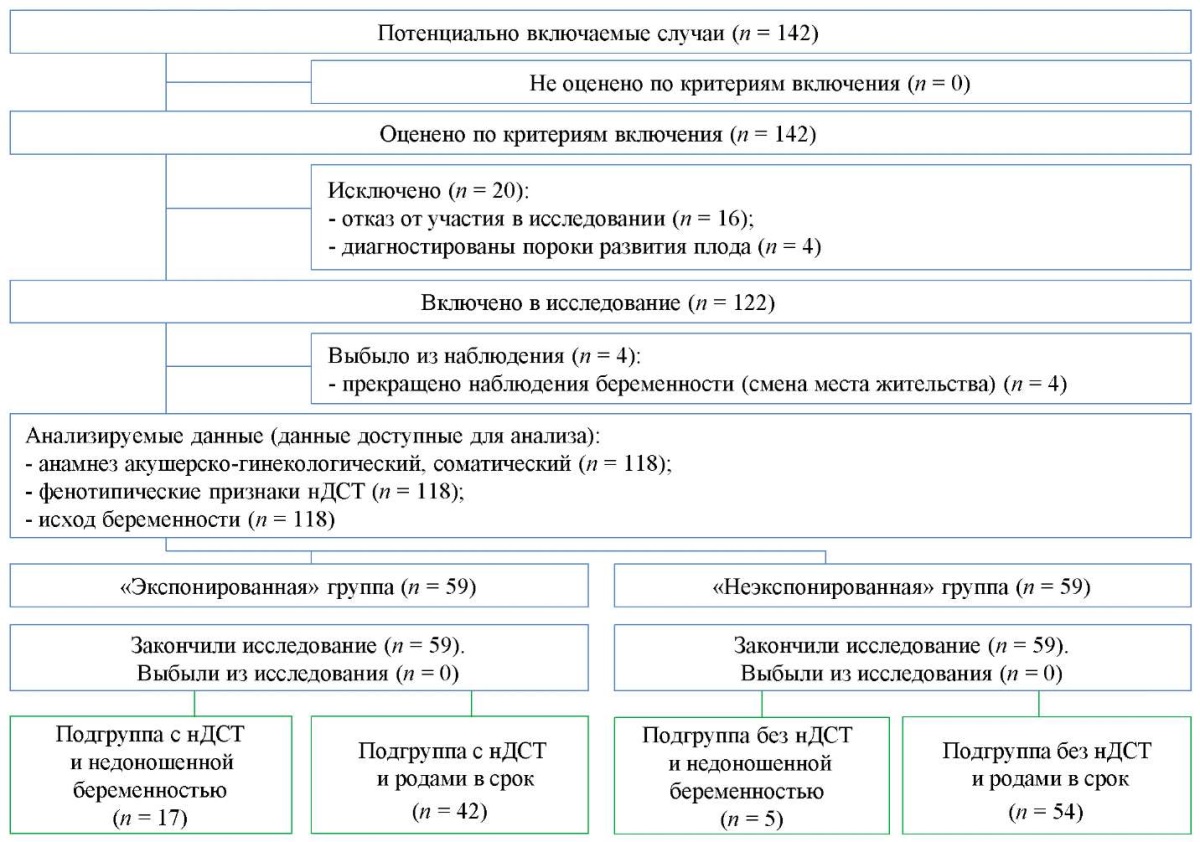

Для участия в исследовании приглашены 142 женщины, которые обратились в женскую консультацию для диспансерного наблюдения в связи с беременностью. Все женщины были оценены и соответствовали критериям включения в исследование: одноплодная беременность; срок беременности от 8 до 12 недель включительно; возраст женщин от 18 до 45 лет. В период наблюдения за когортой 20 женщин были исключены из исследования. У 4 беременных при пренатальном скрининге диагностированы врожденные пороки развития плода, 16 беременных отказались от ответов на вопросы, осмотра или инструментального обследования. В процессе наблюдения за когортой 4 женщины выбыли из-под наблюдения в связи со сменой места жительства. Завершили исследование 118 беременных. Анализ данных акушерско-гинекологической, соматической патологии, фенотипических признаков нДСТ позволил выделить две группы беременных: имеющих нДСТ, «экспонированная» группа (59 женщин), и без нДСТ, «неэкспонированная» группа (59 женщин). После оценки акушерского исхода группы разделены на подгруппы. В подгруппу с нДСТ и недоношенной беременностью включены 17 пациенток, подгруппу с нДСТ и родами в срок — 42 женщины. В подгруппу без нДСТ и с недоношенной беременностью вошли 5 пациенток, в подгруппу без нДСТ и с родами в срок — 54 женщины (рис.).

Рис. Блок-схема дизайна исследования

Примечание: блок-схема выполнена авторами (согласно рекомендациям STROBE).

Сокращение: нДСТ — недифференцированная дисплазия соединительной ткани.

Fig. Block diagram of the study design

Note. The block diagram was created by the authors (as per STROBE recommendations).

Abbreviation: нДСТ — undifferentiated connective tissue disease.

Характеристика выборки (групп) исследования

Всего в исследование вошли 118 женщин от 22 до 38 лет, средний возраст составил 32,1 ± 3,9 года. Женщины с нДСТ имели средний возраст 31,5 ± 4,2 года, пациентки без нДСТ — 32,6 ± 3,5 года (р > 0,05). Пациентки сравниваемых групп не различались по росто-весовым показателям: рост и вес женщин в экспонированной группе составили 168 (164; 172) см и 63 (56; 75) кг, в неэкспонированной группе — 165 (162; 170) см и 58 (54; 70) кг соответственно (р > 0,05). Значения индекса массы тела в обеих группах соответствовали показателям нормы, однако в группе пациенток с нДСТ индекс массы тела был 22,3 (20,2; 26,5) кг/м², в группе женщин без нДСТ — 21,4 (19,5; 24,4) кг/м² (р > 0,05). Статистических различий в весовых и ростовых показателях при межгрупповых сравнениях не выявлено (табл. 1).

Таблица 1. Возраст и весоростовые показатели в исследуемых группах

Table 1. Age, weight, and height data in the studied groups

|

Признак |

Экспонированная группа (n = 59) |

Неэкспонированная группа (n = 59) |

Значимость различий, р** |

|

Возраст (лет), М ± SD |

31,5 ± 4,2 |

32,6 ± 3,5 |

0,93 |

|

Рост* (см), Ме (Q1; Q3) |

168 (164; 172) |

165 (162;170) |

1,00 |

|

Масса тела до беременности* (кг), Ме (Q1; Q3) |

63 (56; 75) |

58 (54; 70) |

1,00 |

|

Индекс массы тела * (кг/м²), Ме (Q1; Q3) |

22,3 (20,2; 26,5) |

21,4 (19,5; 24,4) |

1,00 |

Примечания: таблица составлена авторами;

* — медиана (интерквартильный интервал);

** — значимость различий определена согласно тесту Манна — Уитни.

Сокращение: Ме — медиана.

Notes: the table was compiled by the authors;

* — median (interquartile range);

** — significance of differences was determined as per the Mann–Whitney test.

Abbreviation: Me — median.

Основные результаты исследования

При изучении гинекологического анамнеза в исследуемых группах отмечено, что первая менструация у женщин в группе с нДСТ была в возрасте 13,0 ± 1,6 года, при отсутствии нДСТ — в возрасте 13,4 ± 1,4 года (р > 0,05). У большинства женщин из экспонированной и неэкспонированной групп продолжительность менструального цикла составляла от 24 до 38 дней — доли таких пациенток были одинаковы, по 93,2 % в обеих группах (55/59) (р > 0,05). Короткий менструальный цикл наблюдался у 1/59 (1,7 %) женщины без нДСТ, среди женщин с нДСТ короткий менструальный цикл не установлен ни у одной пациентки 0/59 (0 %), (р > 0,05). Длинный менструальный цикл, более 38 дней, установлен у 4/59 (6,8 %) женщин из экспонированной группы и у 3/59 (5,1 %) женщин из неэкспонированной группы (р > 0,05). Также у большинства женщин объем менструальной кровопотери соответствовал референсным значениям — в группе пациенток с нДСТ — у 40/59 (67,8 %), без нДСТ — у 53/59 (89,8 %), р > 0,05.

В экспонированной группе у пациенток статистически значимо чаще встречались меноррагии 18/59 (30,5 %), чем среди пациенток неэкспонированной группы 6/59 (10,2 %), р = 0,01. Скудные менструации отметила 1/59 (1,7 %) женщина с нДСТ, среди женщин без нДСТ скудные менструации не выявлены 0/59 (0 %), р > 0,05. Coitarche у женщин экспонированной группы в среднем был в 19,0 ± 2,5 года, у женщин из неэкспонированной группы на год раньше — 18,1 ± 1,7 года. Также у женщин из группы без нДСТ было больше половых партнеров 3 (2; 5), чем в группе женщин с нДСТ 2 (1; 3), хотя статистически значимых различий выявлено не было (р > 0,05).

С целью контрацепции пациентки из обеих групп одинаково часто применяли комбинированные оральные контрацептивы 18/59 (30,5 %) (р > 0,05). Большинство женщин из обеих групп предпочитали использовать барьерные методы — 31/59 (52,5 %) женщина в группе с нДСТ и 38/59 (64,4 %) женщин в группе без нДСТ (р > 0,05). Внутриматочные системы вводили 2/59 (3,4 %) женщины из экспонированной группы и 3/59 (5,1 %) из неэкспонированной (р > 0,05). Пациентки из группы с нДСТ статистически значимо чаще применяли с целью контрацепции «прерванный половой акт» — 8/59 (13,6 %), пациентки без нДСТ этот метод не использовали — 0/59 (0 %), р = 0,01. О сочетанном применении средств контрацепции не сообщила ни одна пациентка из наблюдаемой когорты. Данные гинекологического анамнеза представлены в таблице 2.

Таблица 2. Гинекологический анамнез пациенток исследуемых групп

Table 2. Gynecologic history of the patients in the studied groups

|

Данные анамнеза |

Экспонированная группа (n = 59) |

Неэкспонированная группа (n = 59) |

Значимость различий, р*** |

|

Menarche* (лет) |

13,0 ± 1,6 |

13,4 ± 1,4 |

0,54 |

|

Менструальный цикл (дни) (% (абс.)) |

|||

|

<24** |

0 (0) |

1,7 (1) |

1,0 |

|

24–38** |

93,2 (55) |

93,2 (55) |

1,0 |

|

>38** |

6,8 (4) |

5,1 (3) |

1,0 |

|

Менструации (объем) (% (абс.)) |

|||

|

Скудные (<10 мл/сут)** |

1,7 (1) |

0 (0) |

1,0 |

|

Умеренные (10–80 мл/сут)** |

67,8 (40) |

89,8 (53) |

0,24 |

|

Обильные (>80 мл/сут)** |

30,5 (18) |

10,2 (6) |

0,01 |

|

Способ контрацепции (% (абс.)) |

|||

|

Барьерные методы** |

52,5 (31) |

64,4 (38) |

0,26 |

|

Комбинированные гормональные контрацептивы** |

30,5 (18) |

30,5 (18) |

1,0 |

|

Внутриматочные системы** |

3,4 (2) |

5,1 (3) |

1,0 |

|

Прерванный половой акт** |

13,6 (8) |

0 (0) |

0,01 |

|

Coitarche* (лет) |

19,0 (2,5) |

18,1 (1,7) |

0,49 |

|

Количество половых партнеров, Me (Q1; Q3) |

2 (1;3) |

3 (2;5) |

0,42 |

Примечания: таблица составлена авторами;

* — среднее (стандартное отклонение), Mean (standart deviation);

** — доля пациенток с анализируемым признаком

(количество индивидуумов с анализируемым признаком);

*** — значимость различий определена

согласно точному двустороннему критерию Фишера.

Notes: the table was compiled by the authors;

* — Mean (standard deviation);

** — proportion of patients with the analyzed characteristic

(number of people with the analyzed characteristic);

*** — significance of differences was determined

as per the two-tailed Fisher’s exact test.

При анализе акушерского анамнеза отмечено, что в группе пациенток с нДСТ большинство были первородящими 32/59 (54,2 %), повторнородящими были 27/59 (45,8 %). В группе пациенток без нДСТ большинство женщин были повторнородящими 35/59 (59,3 %), первородящих женщин было 20/59 (33,9 %), р > 0,05. В группе пациенток с нДСТ женщин с тремя и более родами не было 0/59 (0 %), в группе пациенток с нДСТ таких женщин было 4/59 (6,8 %), (р > 0,05). Число женщин, родоразрешенных путем операции кесарева сечения, в экспонированной группе было больше — 8/59 (13,6 %), чем в группе пациенток без нДСТ — 3/59 (5,1 %), р > 0,05. Случаев преждевременных родов в анамнезе женщин, включенных в исследование, не было. Артифициальный аборт чаще выполняли женщины из неэкспонированной группы — 13/59 (22,0 %) по сравнению с женщинами из экспонированной группы — 10/59 (16,9 %), р > 0,05. Случаев самопроизвольных абортов или привычного выкидыша в анамнезе женщин изучаемой когорты не было. При подготовке к настоящей беременности все наблюдаемые пациентки из когорты сообщили, что в программе прегравидарной подготовки они в течение двух месяцев принимали фолиевую кислоту — 400 мкг/сут, йодид калия — 200 мкг/сут внутрь. Гравидность женщин обеих групп представлена в таблице 3.

Таблица 3. Акушерский анамнез пациенток исследуемых групп

Table 3. Obstetric history of the patients from the studied groups

|

Данные анамнеза |

Экспонированная группа (n = 59) |

Неэкспонированная группа (n = 59) |

Значимость различий, р** |

|

Роды (% (абс.)) |

|||

|

Первородящая* |

54,2 (32) |

33,9 (20) |

0,06 |

|

Повторнородящая* |

45,8 (27) |

59,3 (35) |

0,2 |

|

Многорожавшая* |

0 (0) |

6,8 (4) |

0,06 |

|

Кесарево сечение* |

13,6 (8) |

5,1 (3) |

0,20 |

|

Аборты (% (абс.)) |

|||

|

Артифициальный аборт* |

16,9 (10) |

22,0 (13) |

0,64 |

Примечания: таблица составлена авторами;

* — доля пациенток с анализируемым признаком

(количество индивидуумов с анализируемым признаком);

** — значимость различий определена

согласно точному двустороннему критерию Фишера.

Notes: the table was compiled by the authors;

* — proportion of patients with the analyzed characteristic

(number of people with the analyzed characteristic);

** — significance of differences was determined

as per the two-tailed Fisher’s exact test.

При анализе соматической патологии в группе пациенток с нДСТ статистически значимо чаще встречалась миопия — 35,6 % (21/59), сколиотическая деформация позвоночника — 30,5 % (18/59), варикозная болезнь вен нижних конечностей — 28,8 % (17/59), пролапс митрального клапана (ПМК) — 20,3 % (12/59), хронический тонзиллит — 23,7 % (14/59) и железодефицитная анемия — 15,3 % (9/59). В группе пациенток с нДСТ миопия выявлена у 8/59 (13,6 %) женщин, сколиотическая деформация позвоночника — у 5/59 (8,5 %), варикозная болезнь вен нижних конечностей — у 6/59 (10,2 %), пролапс митрального клапана — у 3/59 (5,1 %), хронический тонзиллит — у 5/59 (8,5 %) женщин, а железодефицитная анемия не выявлена ни у одной пациентки 0/59 (0 %). При всех сравнениях между группами p < 0,05.

Соматический анамнез пациентов обеих групп сопоставим по таким заболеваниям, как нефроптоз (15/59 (25,4 %) в экспонированной группе и 8/59 (13,6 %) в неэкспонированной группе) и перегиб желчного пузыря (18/59 (30,5 %) в экспонированной группе и 9/59 (15,3 %) в неэкспонированной группе), p > 0,05. Гипотиреоз чаще встречался у женщин из неэкспонированной группы — 5/59 (8,5 %), в экспонированной группе выявлен только у 3/59 (5,1 %) женщин, p > 0,05. Случаи артериальной гипертензии были зарегистрированы только у пациенток с нДСТ — 2/59 (3,4 %), у пациенток без нДСТ случаев заболевания артериальной гипертензией выявлено не было — 0/59 (0 %), p > 0,05. Соматические заболевания пациентов обследуемой когорты представлены в таблице 4.

Таблица 4. Доля пациенток с различными заболеваниями в сравниваемых группах

Table 4. Proportion of patients with different diseases in the compared groups

|

Заболевание |

Экспонированная группа (n = 59) (% (абс.)) |

Неэкспонированная группа (n = 59) (% (абс.)) |

Значимость различий, р |

|

Миопия* |

35,6 (21) |

13,6 (8) |

0,01# |

|

Хронический тонзиллит* |

23,7 (14) |

8,5 (5) |

0,04# |

|

Гипотиреоз* |

5,1 (3) |

8,5 (5) |

0,49** |

|

ПМК* |

20,3 (12) |

5,1 (3) |

0,03** |

|

Перегиб желчного пузыря* |

30,5 (18) |

15,3 (9) |

0,08# |

|

Нефроптоз* |

25,4 (15) |

13,6 (8) |

0,16# |

|

Сколиотическая деформация позвоночника* |

30,5 (18) |

8,5 (5) |

0,01# |

|

Варикозная болезнь вен нижних конечностей* |

28,8 (17) |

10,2 (6) |

0,02# |

|

Артериальная гипертензия* |

3,4 (2) |

0 (0) |

0,248** |

|

Железодефицитная анемия* |

15,3 (9) |

0 (0) |

0,001** |

Примечания: таблица составлена авторами;

* — доля пациенток с анализируемым признаком

(количество индивидуумов с анализируемым признаком);

** — значимость различий определена

согласно точному двустороннему критерию Фишера,

# значимость различий определена согласно критерию хи-квадрат.

Сокращение: ПМК — пролапс митрального клапана.

Notes: the table was compiled by the authors;

* — proportion of patients with the analyzed characteristic

(number of people with the analyzed characteristic);

** — significance of differences was determined

as per the two-tailed Fisher’s exact test,

# significance of differences was determined as per the chi-squared test.

Abbreviation: ПМК — mitral valve prolapse.

У всех пациенток экспонированной группы установлена сочетанная соматическая патология. Диспластичность проявлялась в различных органах с вовлечением не менее трех систем организма: глазной, бронхолегочной, эндокринной, сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, мочевой, костной. Доминирующим было сочетание таких заболеваний, как миопия, сколиотическая деформация позвоночника, варикозная болезнь вен нижних конечностей, развившаяся в молодом возрасте. Такая триада обнаружена у 15/59 (25,4 %) пациенток. На втором месте выявлено сочетание таких заболеваний, как железодефицитная анемия, нефроптоз и ПМК, эта тройка признаков установлена у 7/59 (11,9 %) женщин. У пациенток неэкспонированной группы сочетанной соматической патологии мы не обнаружили. Отмечены единичные случаи таких заболеваний, как миопия, хронический тонзиллит, гипотиреоз, ПМК, перегиб желчного пузыря, нефроптоз, сколиотическая деформация позвоночника и варикозная болезнь вен нижних конечностей. У пациенток из неэкспонированной группы не отмечена заболеваемость артериальной гипертензией и железодефицитной анемией.

У пациенток с нДСТ в семейном анамнезе чаще были случаи онкологических заболеваний — 7/59 (11,9 %) по сравнению пациентками из группы без нДСТ — 5/59 (8,5 %). В то же время у пациенток без нДСТ семейный анамнез чаще был отягощен по сахарному диабету 1-го и 2-го типов, случаи зарегистрированы в семейном анамнезе у 6/59 (10,2 %) женщин, в группе пациенток с нДСТ — у 4/59 (6,8 %) женщин. Ни у одной пациентки из неэкспонированной группы не было отмечено в семейном анамнезе тромбоэмболических осложнений — 0/59 (0 %), у 1/59 (1,7 %) пациентки из экспонированной группы семейный анамнез по тромбоэмболическим осложнениям был отягощен. При всех межгрупповых сравнениях статистически значимых различий не выявлено (р > 0,05).

В результате завершения когортного исследования мы получили следующие результаты. В группе пациенток с нДСТ статистически значимо чаще беременность завершилась досрочно (самопроизвольный аборт или преждевременные роды) у 17/59 (28,8 %) женщин, в группе пациенток без нДСТ — у 5/59 (8,5 %) (р = 0,005).

Рассчитана частота недонашивания беременности (инцидентность) в когорте, она составила 18,6 %.

Инцидентность в изучаемой когорте = (22 / 118) • 100 % = 18,6 %

Для анализа результатов годичного наблюдения за когортой данные представлены в четырехпольной таблице (табл. 5).

Таблица 5. Частота новых случаев недонашивания беременности

(данные представлены в абсолютных величинах)

Table 5. Incidence of new cases of failure to carry a pregnancy to term

(data are presented in absolute values)

|

Группы |

Недонашивание беременности (самопроизвольный аборт и преждевременные роды) |

||

|

Да |

Нет |

Всего |

|

|

с нДСТ |

17 |

42 |

59 |

|

без нДСТ |

5 |

54 |

59 |

|

Всего |

22 |

96 |

118 |

Примечание: таблица составлена авторами.

Сокращение: нДСТ — недифференцированная дисплазия соединительной ткани.

Note: the table was compiled by the authors.

Abbreviation: нДСТ — undifferentiated connective tissue disease.

Для оценки связи между нДСТ и недонашиванием беременности рассчитывался относительный риск — OР, для оценки значимости относительного риска — границы 95 %-го доверительного интервала (95 % ДИ): выявленная связь расценивалась как статистически значимая (р < 0,05), если доверительный интервал не включал 1. При анализе полученных данных было установлено, что риск недонашивания беременности у женщин с нДСТ в сравнении с женщинами без нДСТ оказался выше в 3,4 (95 % ДИ: 1,3–8,6) раза, р < 0,05.

Дополнительные результаты исследования

Дополнительных результатов в ходе исследования не получено.

ОБСУЖДЕНИЕ

Резюме основного результата исследования

В исследовании проанализированы особенности исходов беременности у пациенток с нДСТ. Показано, что данная нозология связана с высоким удельным весом самопроизвольных абортов и преждевременных родов. У изучаемого контингента больных статистически значимо чаще выявлены такие заболевания, как миопия, варикозная болезнь вен нижних конечностей, ПМК, сколиотическая деформация позвоночника, хронический тонзиллит, железодефицитная анемия (p < 0,05).

Ограничения исследования

Не выявлены.

Интерпретация результатов исследования

Благоприятное течение беременности и здоровье новорожденного напрямую зависят от соматического статуса женщины. В современном акушерстве особое внимание уделяется нДСТ, так как у женщин с данной патологией беременность имеет ряд особенностей, обуславливающих различные осложнения, в том числе недоношенность. Патологические изменения при нДСТ носят системный характер и сопровождаются различными клиническими симптомами и проявлениями, снижают качество жизни, негативно влияют на фертильность и трудоспособность. Одной из отличительных черт нДСТ является незначительное проявление внешних признаков, что часто приводит к их недооценке. Системная недостаточность соединительной ткани сказывается на патологическом развитии органов репродуктивной системы, что может способствовать возникновению различных акушерских осложнений. В основе патологических процессов при нДСТ лежит изменение архитектуры соединительной ткани ввиду нарушения катаболизма и/или анаболизма структурных белков соединительнотканного матрикса, изменения активности ферментов, участвующих в этих процессах. По литературным данным для женщин с нДСТ характерна низкая масса тела и недостаточность питания [9–11]. В наблюдаемой когорте женщин показатели роста, веса и индекса массы тела соответствовали показателям нормы. При межгрупповых сравнениях этих данных в экспонированной и неэкспонированной группах статистически значимых различий мы не получили. Как недостаточность питания, так и ожирение у беременных женщин статистически значимо повышают вероятность неблагоприятных исходов беременности [12–14]. В нашем исследовании влияние на исходы беременности избытка или недостатка веса было исключено.

Синдром репродуктивных нарушений при нДСТ может манифестировать с менархе. Частыми проявлениями синдрома являются нарушения цикличности менструаций и объема менструальной кровопотери. Диспластичное формирование структурных элементов стромы и сосудов миометрия, эндометрия клинически проявляются изменчивостью менструального цикла по продолжительности, болезненными и обильными менструациями. Следствием этих процессов является развитие железодефицитной анемии. Нарушения гемостаза при нДСТ также включают в себя тромбоцитопатии, снижение активности факторов свертывания крови, что у пациентов клинически проявляется повышенной кровоточивостью десен, носовыми кровотечениями, образованием спонтанных гематом на теле. По результату анализа продолжительности менструального цикла у пациенток с нДСТ мы не установили статистически значимых различий в сравнении с пациентками без нДСТ. Пациентки с нДСТ статистически значимо чаще страдали от меноррагий и имели в анамнезе железодефицитную анемию. По данным литературы лица с нДСТ имеют повышенный риск развития анемии, что следует учитывать при оказании им медицинской помощи [15–19].

В сохранении репродуктивного здоровья важную роль играет рациональная контрацепция. Несмотря на существующее на сегодняшний день разнообразие средств контрацепции, более половины женщин из обеих групп при выборе способа контрацепции предпочитали использовать барьерные методы, комбинированные гормональные контрацептивы применяла треть женщин, внутриматочные средства контрацепции использовали не более 5 % обследуемых женщин, к способу контрацепции «прерванный половой акт» прибегнули только пациентки из экспонированной группы. Полученные данные согласуются с данными литературы о предпочтении женщин в выборе способа контрацепции [20].

В группе пациенток с нДСТ более половины были первородящими — 54,2 % (32/59), повторнородящих было менее половины — 45,8 % (27/59), женщин более чем с двумя родами не было. Противоположные данные были получены в группе пациенток без нДСТ: более половины наблюдаемых составили повторнородящие, таких женщин было 59,3 % (35/59), первородящих было меньше, 33,9 % (20/59), также в эту группу входили многорожавшие женщины, их было меньшинство — 6,8 % (4/59). К основной причине привычного невынашивания беременности у женщин с нДСТ относят истмико-цервикальную недостаточность.

Часто синдром нДСТ у беременных является причиной развития акушерских осложнений: угрозы невынашивания и недонашивания беременности, позднего гестоза, преждевременных родов. В комплексную терапию угрозы преждевременных родов при наличии нДСТ с доказанной эффективностью применяют препараты магния. По данным литературы для снижения риска угрозы прерывания беременности, риска истмико-цервикальной недостаточности, повышения шансов на донашивание беременности у пациенток с нДСТ требуется проведение персонализированной прегравидарной подготовки, включающей: фолиевую кислоту — 400 мкг/сут, йодид калия — 200 мкг/сут внутрь в течение трех месяцев, препараты Mg²+ в дозе 300 мг/сут, глицин — 400 мг/сут, мультивитаминный комплекс, содержащий: тиамин — 10 мг/сут, рибофлавин — 10 мг/сут, пиридоксин — 10 мг/сут, токоферол — 400 мг/сут внутрь в течение трех месяцев [20]. Все пациентки из наблюдаемой нами когорты до наступления беременности в течение двух месяцев принимали фолиевую кислоту — 400 мкг/сут, йодид калия — 200 мкг/сут внутрь согласно клиническому протоколу4.

При нДСТ в патологический процесс вовлечены не менее трех систем организма, представленных не менее чем шестью признаками5, 6. Фенотипические симптомы нДСТ объединены в отдельные группы в зависимости от вовлечения органов и систем. В настоящее время внешние и внутренние признаки синдрома нДСТ классифицированы. Внешние признаки подразделяются на костные, суставные, кожные. К внутренним относятся диспластические изменения нервной системы, зрительного анализатора, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта, кроветворной, иммунной и репродуктивной систем.

Среди пациенток экспонированной группы статистически значимо чаще обнаружены такие заболевания, как миопия, ПМК, сколиотическая деформация позвоночника, варикозная болезнь вен нижних конечностей, хронический тонзиллит. При синдроме нарушения зрения пациентки жалуются на снижение остроты зрения, головные боли, связанные с длительным напряжением глаз. Миопия является наиболее частым проявлением глазных симптомов при нДСТ и может достигать 68 % [3]. В наблюдаемой когорте у пациенток с нДСТ миопия встречалась статистически значимо чаще, чем у пациенток без нДСТ, — 35,6 % (21/59) и 13,6 % (8/59) соответственно, р < 0,05.

Нарушения костной соединительной ткани связывают с изменением и нарушением структуры коллагена, которая проявляется сколиотической деформацией позвоночника, кифозом, кифосколиозом. Сколиотическая деформация позвоночника была в анамнезе у 30,5 % (18/59) наблюдаемых женщин с нДСТ, в то время среди пациенток без нДСТ таких женщин было статистически значимо меньше — 8,5 % (5/59), р < 0,05. При вовлечении в патологический процесс костно-суставной системы пациентки отмечают ночные и утренние боли в различных отделах позвоночника, усиление боли при длительной ходьбе или нахождения в неудобном положении. Смещение позвонка относительно нижележащего, формирование остеохондроза и сколиотической деформации позвоночника начинает формироваться у пациенток с нДСТ уже в подростковом периоде7.

Также в подростковом периоде при нДСТ развивается варикозная болезнь вен нижних конечностей [22], ее проявления усугубляются в период беременности и после родов, затрагивая область малого таза, промежность, вульву [23]. При изучении анамнеза у пациенток с нДСТ варикозная болезнь вен встречалась статистически значимо чаще, чем в группе пациенток без нДСТ, — 28,8 % (17/59) и 10,2 % (6/59) соответственно, р < 0,05.

Хронический тонзиллит является одним из проявлений лор-патологии при нДСТ наряду с гайморитом, синуситом, фронтитом, фарингитом, полипозом гайморовых пазух [2]. Данная патология наблюдалась у пациенток экспонированной группы статистически значимо чаще, чем в неэкспонированной группе. Хронический тонзиллит у пациенток с нДСТ был у 23,7 % (14/59), у пациенток без нДСТ — у 8,5 % (5/59), р < 0,05.

К признакам нДСТ с вовлечением сердечно-сосудистой системы относят пролапсы клапанов, расширение корня аорты, аневризму межпредсердной перегородки, аневризмы артериальных сосудов, варикозную болезнь вен нижних конечностей, вульвы, малого таза в молодом возрасте. Клапанный синдром может формироваться у пациенток с нДСТ уже с детского возраста. Наиболее часто проявляясь в виде ПМК 1–2-й степени. Пациентки предъявляют жалобы на сердцебиение, одышку, повышенную утомляемость. Жалобы усиливаются в период повышенных физических и психоэмоциональных нагрузок, в том числе во время беременности, родов, послеродовом периоде [23][24]. В анамнезе у наблюдаемой группы женщин с нДСТ ПМК встречался статистически значимо чаще, чем у пациенток из группы без нДСТ, — 20,3 % (12/59) и 5,1 % (3/59), р < 0,05.

Следует подчеркнуть, что, несмотря на высокую распространенность нДСТ среди женщин репродуктивного возраста, она остается не выявленной врачами различных специальностей, и этот диагноз часто впервые устанавливается во время беременности. В литературе имеются данные о том, что нДСТ сопровождается развитием осложнений беременности: раннего токсикоза, угрожающего аборта в первом триместре, угрожающих преждевременных родов, некомпенсированной плацентарной недостаточности [23][24]. В результате проведенного когортного исследования выявлена статистически значимая связь между нДСТ и досрочным окончанием гестации, частота новых случаев (инцидентность) недонашивания беременности за период наблюдения составила 18,6 %, относительный риск (ОР) недонашивания беременности при нДСТ — 3,4 (95 % ДИ: 1,3–8,6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом для женщин с нДСТ статистически значимо чаще (р = 0,01) характерны обильные менструации и метроррагии по сравнению с женщинами без данной патологии, что необходимо учитывать при обследовании и оказании им медицинской помощи. Кроме того, среди пациенток «экспонированной» группы установлена высокая распространенность соматических заболеваний, среди которых статистически значимо чаще (р < 0,05) встречались железодефицитная анемия, миопия, ПМК, сколиотическая деформация позвоночника, варикозная болезнь вен нижних конечностей, хронический тонзиллит. Для пациенток с нДСТ характерно присутствие сочетанной патологии и вовлечение не менее трех систем организма, тогда как среди пациенток, не имеющих нДСТ, соматическая заболеваемость ограничивалась одной или двумя нозологическими единицами.

В результате наблюдения за когортой установлено влияние нДСТ на частоту самопроизвольных абортов и преждевременных родов, в связи с чем нДСТ может рассматриваться как фактор риска недонашивания беременности. Риск недонашивания беременности при наличии нДСТ у пациентки увеличивается в 3,4 раза. За период наблюдения частота новых случаев самопроизвольного аборта и преждевременных родов (инцидентность) составила 18,6 %. В этой связи целесообразно проводить оценку наличия нДСТ на этапе прегравидарной подготовки к беременности с целью своевременного лечения нДСТ и улучшения исходов беременности.

1. Министерство здравоохранения Республики Беларусь; Белорусское научное общество кардиологов; Белорусский государственный медицинский университет. Диагностика и лечение наследственных и многофакторных нарушений соединительной ткани. Национальные клинические рекомендации. Минск, 2014.

2. Там же.

3. Министерство здравоохранения Республики Беларусь; Белорусское научное общество кардиологов; Белорусский государственный медицинский университет. Диагностика и лечение наследственных и многофакторных нарушений соединительной ткани. Национальные клинические рекомендации. Минск, 2014.

4. Министерство здравоохранения Республики Беларусь. Постановление № 17 от 19.02.2018 г. Об утверждении клинического протокола «Медицинское наблюдение и оказание медицинской помощи женщинам в акушерстве и гинекологии».

Available: https://formed.by/public/clinical_protocols/protocol_akusherstvo/КП_Медицинское_наблюдение_и_оказание_медицинской_помощи_женщинам_

в_акушерстве_и_гинекологии_пост_МЗ_19.02.2018_№_17.pdf

5. Там же.

6. Министерство здравоохранения Республики Беларусь; Белорусское научное общество кардиологов; Белорусский государственный медицинский университет. Диагностика и лечение наследственных и многофакторных нарушений соединительной ткани. Национальные клинические рекомендации. Минск, 2014.

7. Там же.

Список литературы

1. Ji ML, Jia J. Correlations of TIMP2 and TIMP3 gene polymorphisms with primary open-angle glaucoma. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2019;23(13):5542–5547. https://doi.org/10.26355/eurrev_201907_18287

2. Недифференцированные дисплазии соединительной ткани (проект клинических рекомендаций). Терапия. 2019;33(7):9–42. https://doi.org/10.18565/therapy.2019.7.9-42

3. Фадеева Т.С. Дисплазия соединительной ткани: новые горизонты проблемы. Чебоксары: ИД «Среда»; 2018.76 с. https://doi.org/10.31483/a-52

4. Ильина И.Ю., Чикишева А.А. Особенности течения беременности у пациенток с дисплазией соединительной ткани. РМЖ. Мать и дитя. 2020;3(3):182–188. https://doi.org/10.32364/2618-8430-2020-33-182-188

5. Шестакова О.В., Тетелютина Ф.К. Эффективность прегравидарной подготовки у женщин с бесплодием на фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани: клиническое наблюдение. Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение. 2023;11(2):57–63. https://doi.org/10.33029/2303-9698-2023-11-2-57-63

6. Сметанин М.Ю., Пименов Л.Т., Чернышова Т.Е., Кононова Н.Ю. Оценка обеспеченности витамином D у женщин репродуктивного возраста с дисплазией соединительной ткани. Терапия. 2019;7:81–83. https://doi.org/10.18565/therapy.2019.7.81-83

7. Смирнова Т.Л., Герасимова Л.И., Сидоров А.Е., Чернышов В.В., Губанова Е.А. Особенности течения беременности и родов у женщин с синдромом недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Практическая медицина. 2018;16(6):39–44. https://doi.org/10.32000/2072-1757-2018-16-6-39-44

8. Новикова С.В., Дальниковская Л.А., Будыкина Т.С., Бирюкова Н.В., Климова И.В. Диагностическое и прогностическое значение исследования биохимических маркеров угрозы прерывания беременности у женщин с укороченной шейкой матки. Российский вестник акушера-гинеколога. 2020;20(4):18–26. https://doi.org/10.17116/rosakush20202004118

9. Шестакова О.В., Тетелютина Ф.К. Сравнительная оценка состояния здоровья супружеских пар с бесплодием на фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Проблемы репродукции. 2018;24(4):41–47. https://doi.org/10.17116/repro20182404141

10. Друк И.В., Нечаева Г.И., Резиновская Т.Л. Дефицит массы тела в группе пациентов молодого возраста с дисплазией соединительной ткани. Терапия. 2020;6:52–58. https://doi.org/10.18565/therapy.2020.6.52-58

11. Рожкова М.Ю., Нечаева Г.И., Лялюкова Е.А., Куликова О.М. Варианты кислотопродуцирующей функции желудка у пациентов с дисплазией соединительной ткани. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2018;158(10):80–85. https://doi.org/10.31146/1682-8658-ecg-158-10-80-85

12. Кытько О.В., Дыдыкина И.С., Санькова М.В., Крючко П.В., Чиликов В.В. Патогенетические аспекты недостаточности магния при синдроме дисплазии соединительной ткани. Вопросы питания. 2020;89(5):35–43. https://doi.org/10.24411/0042-8833-2020-10064

13. Серегина Д.С., Николаенков И.П., Кузьминых Т.У. Ожирение — ведущее патогенетическое звено патологического течения беременности и родов. Журнал акушерства и женских болезней. 2020;69(2):73–82. https://doi.org/10.17816/JOWD69273-82

14. Андреева Е.Н., Шереметьева Е.В., Фурсенко В.А. Ожирение — угроза репродуктивного потенциала России. Ожирение и метаболизм. 2019;16(3):20–28. https://doi.org/10.14341/omet10340

15. Пестрикова Т.Ю., Князева Т.П. Особенности течения беременности и родов у женщин с дефицитом массы тела. Российский вестник акушера-гинеколога. 2019;19(3):63–69. https://doi.org/10.17116/rosakush20191903163

16. Иванова И.И., Макарова И.И., Ибрагимова Ш.М., Саидалиева К.Д., Султонова Ф.С. Структурно-функциональные особенности эритроидного ростка у пациентов с дисплазией соединительной ткани. Уральский медицинский журнал. 2022;21(6):136–143. https://doi.org/10.52420/2071-5943-2022-21-6-136-143

17. Делягин В.М., Аксенова Н.С., Румянцев С.А. Маточные кровотечения у подростков с дисплазией соединительной ткани. Эффективная фармакотерапия. 2021;17(41):8–11. https://doi.org/10.33978/23073586-2021-17-41-8-11

18. Аникин В.В., Беганская Н.С., Андреева Е.В., Изварина О.А., Николаева Т.О., Громнацкий Н.И. Особенности периферической крови при дисплазии соединительной ткани. Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». 2019;4:14–20. https://doi.org/10.21626/vestnik/2019-4/02.

19. Прошин А.Н., Машин В.В., Белова Л.А., Белов Д.В. Структура интракраниальных вен и упруго-вязкостные свойства мембран эритроцитов подростков с соединительнотканной дисплазией. Ульяновский медико-биологический журнал. 2021;3:47–60. https://doi.org/10.34014/2227-1848-2021-3-47-60

20. Сухих Г.Т., Прилепская В.Г., Аганезова Н.В., Андреева Е.Н., Баранов И.И., Долгушина Н.В., Зароченцева Н.В., Карахалис Л.Ю., Каткова Н.Ю., Кепша М.А., Межевитинова Е.А., Назаренко Е.Г., Назарова Н.М., Подзолкова Н.М., Сметник А.А., Тапильская Н.И., Уварова Е.В., Хамошина М.Б., Чернуха Г.Е., Якушевская О.В., Дженина О.В., Ярмолинская М.И. Обзор национальных медицинских критериев приемлемости методов контрацепции 2023 года. Вестник репродуктивного здоровья. 2024;3(1):9–67. https://doi.org/10.14341/brh12705

21. Новицкая Т.В., Егорова Т.Ю., Вакульчик В.Г. Сравнительная оценка течения и исходов беременности у пациенток с недифференцированной диcплазией соединительной ткани при использовании общепринятой и персонализированной прегравидарной подготовки. Журнал Гродненского государственного медицинского университета. 2023;21(2):161–166. https://doi.org/10.25298/2221-8785-2023-21-2-161-166

22. Студенникова В.В., Севергина Л.О., Дзюндзя А.Н., Коровин И.А. Механизмы развития и особенности варикозной болезни вен нижних конечностей в детском и молодом возрасте. Архив патологии. 2017;79(4):56–60. https://doi.org/10.17116/patol201779456-60

23. Фадеева Т.С., Молоканова М.В., Павлов О.Г. Влияние степени тяжести недифференцированной дисплазии соединительной ткани на течение беременности. Вестник новых медицинских технологий. 2019;3;12–17. https://doi.org/10.24411/2075-4094-2019-16395

24. Калаева Г.Ю., Хохлова О.И., Деев И.А., Михеенко Г.А. Факторы риска, ассоциированные с развитием недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Бюллетень сибирской медицины. 2018;17(2):41–48. https://doi.org/10.20538/1682-0363-2018-2-41-48-2-41–48

Об авторах

Е. Н. ГрудницкаяБеларусь

Грудницкая Елена Николаевна — кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры акушерства и гинекологии

ул. П. Бровки, д. 3, корп. 3, г. Минск, 220013

Л. М. Небышинец

Беларусь

Небышинец Лариса Михайловна — кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии

ул. П. Бровки, д. 3, корп. 3, г. Минск, 220013

Дополнительные файлы

Рецензия

Для цитирования:

Грудницкая Е.Н., Небышинец Л.М. Особенности исходов беременности у пациенток с недифференцированной дисплазией соединительной ткани: обсервационное когортное проспективное исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2024;31(4):17-29. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-4-17-29

For citation:

Grudnitskaya E.N., Nebyshynets L.M. Pregnancy outcomes in patients with undifferentiated connective tissue disease: An observational cohort prospective study. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2024;31(4):17-29. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-4-17-29

JATS XML