Перейти к:

Влияние КВЧ-озонотерапии на состояние окислительного метаболизма крови крыс с ишемизированным кожным лоскутом: доклиническое экспериментальное рандомизированное исследование

https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-5-73-87

Аннотация

Введение. Проблема сохранения и восстановления микроциркуляции кожи в оперированном лоскуте и ускорения реабилитации после пересадки кожного лоскута с целью ликвидации последствий ожогов и травм является актуальной. Наряду с использованием разных сроков и способов пластики прекрасную эффективность демонстрируют физиотерапевтические методики, среди которых особое место занимает электромагнитное излучение низкой интенсивности миллиметрового диапазона волн. Особенную актуальность приобретает активно изучаемое в последние годы применение электромагнитного излучения низкой интенсивности в разных диапазонах частот для улучшения микроциркуляции у пациентов с хирургической коррекцией последствий ожогов. Однако данное направление требует дальнейшего подтверждения. Цель исследования — изучение влияния различных вариантов экспериментального электромагнитного излучения крайне высокой частоты в сочетании с оозонотерапией на состояние окислительного метаболизма крови крыс на модели ишемизированного кожного лоскута. Методы. Доклиническое экспериментальное рандомизированное исследование проведено на 100 половозрелых крысах-самцах линии Wistar массой от 200 до 250 г. В ходе исследования были сформированы пять равных по численности групп животных: группа 1 — интактная (без каких-либо манипуляций), группы 2, 3, 4 и 5 — с оперативным вмешательством (моделирование ишемизированного кожного лоскута). Животные группы 2 (контрольная) не получали каких-либо лечебных процедур. Крысам 3-й и 5-й опытных групп в течение 7 дней проводили курсовое 10-минутное воздействие электромагнитного излучения с дозой 0,06 мДж. Животные 3-й группы получали облучение электромагнитным излучением крайне высокой частоты с диапазоном частот 53–78 ГГц, 4-й опытной группы — инъекции озонированного физиологического раствора (насыщающая концентрация озона в озоно-кислородной смеси — 3000 мкг/л) ежедневно в течение 7 дней в объеме 1 мл внутрибрюшинно. Крысам 5-й группы производили комбинированное воздействие: ежедневую обработку источником электромагнитного излучения крайне высокой частоты и внутрибрюшинную озонотерапию (режимы применения воздействий были аналогичны использованным в 3-й и 4-й опытных группах соответственно). Для исследования баланса про- и антиоксидантных систем в плазме и эритроцитах изучали интенсивность перекисного окисления липидов, перекисную резистентность в эритроцитах, общую активность антиоксидантных систем, определяли уровень содержания малонового диальдегида, в эритроцитах оценивали активность супероксиддисмутазы и каталазы. Расчеты полученных данных проводились при использовании программных комплексов MS Office 2013 (Microsoft Corporation, США), «Statistica», v. 10 (StatSoft, США). Результаты. В ходе проведенных исследований установлено наличие антиоксидантного эффекта электромагнитного излучения крайне высокой частоты, причем выраженность этих свойств усиливалась в комбинации с озонотерапией. Также выявлено ингибирование свободнорадикального окисления под влиянием электромагнитного излучения крайне высокой частоты и озонотерапии. Заключение. Таким образом, положительное действие изучаемых лечебных факторов проявляется на системном уровне, о чем свидетельствует оптимизация биохимических параметров и индикаторов окислительного метаболизма плазмы крови животных. Установлено, что электромагнитное излучение крайне высоких частот в режиме шума оказывает регуляторное влияние на состояние про- и антиоксидантных систем организма на модели пересаженного кожного лоскута, обеспечивая снижение выраженности окислительного стресса и повышение антиоксидантных резервов крови. Данный эффект усиливается при дополнительном применении озонотерапии.

Ключевые слова

Для цитирования:

Мартусевич А.К., Сазонова И.Е., Соловьева А.Г., Орлинская Н.Ю., Кононец В.В., Диленян Л.Р. Влияние КВЧ-озонотерапии на состояние окислительного метаболизма крови крыс с ишемизированным кожным лоскутом: доклиническое экспериментальное рандомизированное исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2024;31(5):73-87. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-5-73-87

For citation:

Martusevich A.K., Sazonova I.E., Soloveva A.G., Orlinskaya N.Yu., Kononets V.V., Dilenyan L.R. Effect of ultrahigh frequency ozone therapy on oxidative metabolism in the blood of rats with ischemic skin flaps: A preclinical experimental randomized study. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2024;31(5):73-87. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-5-73-87

ВВЕДЕНИЕ

Ожоги разной степени тяжести остаются одной из распространенных и наиболее тяжелых травм у взрослых и детей, в РФ достигающей доли в 7 % от общего травматизма [1–5]. Кроме того, серьезность ситуации часто усугубляется возникновением последствий в виде рубцовых деформаций кожи и других тканей, требующих хирургического лечения [6]. С целью коррекции последствий ожогов успешно применяется восстановительная кожная пластика, проводимая, в зависимости от локализации, площади и глубины дефекта, с использованием местных тканей (аутопластика), свободного кожного лоскута или лоскута на постоянной или временной сосудистой ножке [6–8].

Известно, что ожоговая травма сама по себе связана с серьезными изменениями микроциркуляции, коррелирующими с реологическими свойствами и составом крови [9], причем эти изменения остаются на долгий срок. В случае применения хирургического лечения ожогов и их последствий в виде рубцов происходит усугубление микроциркуляторных нарушений в области трансплантации. Выделение и перенос кожного лоскута в любом случае связаны с перфузионными нарушениями, степень тяжести которых зависит от локализации, типа лоскута и способа пластики. Так, наиболее выраженные изменения наблюдаются при свободной пластике кожи нижних конечностей [10–12]. Использование кожного лоскута на сосудистой ножке логично связано с наименьшими микроциркуляторными нарушениями по сравнению со свободными перфорированными лоскутами [14][15]. Было показано, что у пациентов с ожоговой травмой, подвергшихся аутодермопластике, показатели микрокровотока существенно снижаются (более чем в два раза по сравнению с аналогичными показателями у здоровых лиц) уже на 5-е сутки после лечения, и это снижение сохраняется длительно в реабилитационном периоде [16][17]. Более того, обнаруженные стойкие изменения микроциркуляции в оперированных лоскутах могут быть предиктором худшей приживляемости кожного трансплантата в послеоперационном периоде [18]. По некоторым данным, в трансплантированном лоскуте существенно нарушается способность к эндотелиально-зависимой вазодилатации, причем эти нарушения сохраняются в течение 4 лет после операции и, возможно, являются постоянными [19].

В последние десятилетия активно ведутся исследования возможностей сохранения и восстановления микроциркуляции кожи в оперированном лоскуте и ускорения реабилитации после пересадки кожного лоскута с целью ликвидации последствий ожогов [20]. Наряду с использованием разных сроков и способов пластики [6] прекрасную эффективность демонстрируют физиотерапевтические методики [7]. Поскольку перфузия оперированного лоскута обычно демонстрирует тенденцию к улучшению в период 1–14 дней после операции [21], проведение физиотерапии может быть наиболее результативным именно в эти сроки.

Среди многообразия физиотерапевтических методик особое место занимает электромагнитное излучение низкой интенсивности (НИ ЭМИ) миллиметрового диапазона волн. В большом количестве экспериментальных и клинических исследований убедительно доказана эффективность НИ ЭМИ при воспалительных процессах [22][23], нарушениях нервной трофики и проводимости [23], показан антипролиферативный и репаративный эффект НИ ЭМИ на соединительную и костную [24–26] ткани. В связи с этим особенную актуальность приобретает активно изучаемое в последние годы применение НИ ЭМИ в разных диапазонах частот для улучшения микроциркуляции у пациентов с хирургической коррекцией последствий ожогов. Пилотные экспериментальные исследования продемонстрировали перспективность методики в данной клинической ситуации [25][27], однако данное направление требует дальнейшего подтверждения.

Цель исследования — изучение влияния различных вариантов экспериментального электромагнитного излучения крайне высокой частоты в сочетании с оозонотерапией на состояние окислительного метаболизма крови крыс на модели ишемизированного кожного лоскута.

МЕТОДЫ

Экспериментальные животные

Эксперимент выполнен на 100 половозрелых в возрасте от 90 до 100 дней крысах-самцах линии Wistar массой от 200 до 250 г, полученных из питомника «Столбовая» — филиала федерального государственного бюджетного учреждения науки «Научный центр биомедицинских технологий федерального медико-биологического агентства» в осенне-зимний период.

Размещение и содержание

Животные содержались в условиях вивария Университетской экспериментально-биологической клиники федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России) (далее — виварий) в соответствии с руководством ARRIVE (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments) и правилами работы с животными на основе положений Хельсинкской декларации и рекомендаций, содержащихся в Директиве ЕС 86/609/ECC [28] и Конвенции Совета Европы по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей, на стандартном водном и пищевом рационе со свободным доступом к пище и воде, по 2 животных в клетке, при освещении 12/12 часов.

Дизайн исследования

Работа отнесена к рандомизированным исследованиям. Оперативные вмешательства, введение препаратов и забор биологического материала осуществлялось в условиях вивария. Лабораторный этап исследований проведен на базе Лаборатории медицинской биофизики Университетской клиники ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России. Блок-схема дизайна исследования представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Блок-схема дизайна исследования

Примечание: блок-схема составлена авторами (согласно рекомендациям ARRIVE). Сокращения: ЭМИ — электромагнитное излучение; ЭМИ КВЧ — электромагнитное излучение крайне высокой частоты.

Fig. 1. Schematic diagram of the research design

Note: performed by the authors (according to ARRIVE recommendations). Abbreviations: ЭМИ — electromagnetic radiation; ЭМИ КВЧ — ultrahigh frequency electromagnetic radiation.

Объем выборки

Животные были разделены на 5 групп, состоящих из 20 особей, по методу «конвертов». Группа 1 — интактная (без каких-либо манипуляций), группы 2, 3, 4 и 5 — с оперативным вмешательством. Животные группы 2 (контрольная) не получали каких-либо лечебных процедур. Крысам 3-й и 5-й опытных групп в течение 7 дней проводили курсовое 10-минутное воздействие ЭМИ с дозой 0,06 мДж. Животные третьей группы получали облучение ЭМИ с диапазоном частот 53–78 ГГц, животные четвертой опытной группы — внутрибрюшинно инъекции озонированного физиологического раствора (насыщающая концентрация озона в озоно-кислородной смеси — 3000 мкг/л) ежедневно в течение 7 дней в объеме 1 мл. Крысам 5-й группы производили комбинированное воздействие: ежедневую обработку источником ЭМИ КВЧ и внутрибрюшинную озонотерапию (режимы применения воздействий были аналогичны использованным в 3-й и 4-й опытных группах соответственно).

Предварительно проведенный анализ на нормальность распределений для величин возраста и массы крыс в группах по критерию Колмогорова — Смирнова показал, что значимость нормального закона распределения числовых значений по возрасту не отклоняется во всех группах крыс (р > 0,05). В случае распределения числовых значений по массе в одной группе (с номером 5) соответствие нормальному закону отклонено (р < 0,05). Для доказательства того факта, что возраст и масса крыс сопоставимы в группах, применялся непараметрический метод сравнения по критерию Краскела — Уоллиса для сравнения медиан массы в группах, а для сравнения средних значений возраста в группах применяли параметрический однофакторный дисперсионный анализ. Результаты проверки однородности групп сравнения приведены в таблице 1.

Для возраста различия в средних значениях и для массы различия в значениях медиан для различных групп крыс статистически не значимы: р = 0,150 и р = 0,318 соответственно.

Таблица 1. Медианы, первый и третий квартили (Ме (Q1–Q3)) для массы и средние значения со стандартными отклонениями (М ± SD) для возраста крыс в исследуемых группах

Table 1. Medians, first and third quartiles (Me (Q1–Q3)) for weight and mean values with standard deviations (M ± SD) for the age of rats in the studied groups

|

Величины |

Группа 1 (n = 20) |

Группа 2 (n = 20) |

Группа 3 (n = 20) |

Группа 4 (n = 20) |

Группа 5 (n = 20) |

Критерий значимости |

|

Возраст, дни |

94,45 ± 2,74 |

94,30 ± 2,62 |

93,90 ± 2,22 |

94,30 ± 2,83 |

94,65 ± 2,58 |

р = 0,150* |

|

Масса, г |

225,0 (215,3–238,3) |

235,5 (217,0–243,5) |

225,5 (215,3–239,3) |

225,0 (209,0–240,3) |

223,0 (218,8–245,5) |

р = 0,318** |

Примечания: таблица составлена авторами; * по критерию Фишера, ** по критерию Краскела — Уоллиса.

Notes: the table was compiled by the authors; *according to Fischer’s criterion, **according to Kruskal–Wallis test.

Критерии соответствия

Критерии включения

В исследование включались крысы линии Wistar массой от 200 до 250 г, мужского пола, в возрасте трех месяцев (от 90 до 100 дней), без видимых патологий в физическом развитии и травм.

Критерии невключения

Крысы линии Wistar массой менее 200 и более 250 г, женского пола, в возрасте менее и более трех месяцев (менее 90 и более 100 дней); с видимыми патологиями в физическом развитии, травмами, проявлениями кожных заболеваний.

Критерии исключения

Гибель животного в ходе проведения оперативного вмешательства, дальнейшего проведения процедур и наблюдения.

Рандомизация

В соответствии с критериями включения было отобрано 100 животных. В ходе исследования были сформированы пять групп животных, включение в них крыс осуществлялось с помощью рандомизации методом случайных чисел. В этом методе каждому животному присвоен порядковый номер в виде натурального числа от 1 до 100. С помощью надстройки Excel «Анализ данных», используя опцию «Выборка», формировали из натуральных чисел, соответствующих номеру животного, пять групп по 20 членов. Выбор уже групп для назначения определенного вмешательства осуществляли с помощью метода «конвертов». В закрытую систему помещали пять записок с номерами от 1 до 5. Извлечение записки с номер 1 указывало на отсутствие вмешательства. Остальным животным осуществлялось оперативное вмешательство — моделирование ишемизированного кожного лоскута. В послеоперационном периоде на крыс, распределенных ранее в контрольную группу (которой соответствовал номер в записке 2) и три опытные группы сравнения (номера в записках 3, 4 и 5), оказывали различные воздействия.

Обеспечение анонимности данных

Информацией о распределении животных на группы располагал руководитель исследования А. К. Мартусевич. Оценка результатов и анализ полученных данных проводились коллективом авторов без введения дополнительных лиц.

Итоговые показатели (исходы исследования)

Итоговым показателем исследования явилась оценка окислительного метаболизма крови крыс на модели ишемизированного кожного лоскута под влиянием различных вариантов экспериментальной терапии.

Экспериментальные процедуры

У крыс групп 2 (контрольная), 3, 4 и 5 на эпилированной поверхности спины было осуществлено оперативное вмешательство под внутримышечным наркозом (Золетил + Ксила). Предварительно за сутки до оперативного вмешательства проводилась эпиляция волосяного покрова. Операционное поле обрабатывалось спиртовым раствором хлоргексидина. После разметки на спинке крысы выкраивался лоскут, включающий в себя кожу и собственную мышцу кожи размером 3×10 см с основанием на горизонтальной линии, соединяющей углы лопаток. Затем лоскут без натяжения укладывался на место и пришивался узловыми швами атравматичным шовным материалом 4.0 (рис. 2). Это позволяло сформировать кожный лоскут на питающей ножке с осевым типом кровообращения и приводило к возникновению острой ишемии с образованием некроза в дистальной части лоскута, что позволяло использовать данную модель для изучения влияния физических факторов на «выживаемость» лоскута.

Рис. 2. Этапы операции дорзального кожного лоскута на питающей ножке с осевым типом кровообращения: А — разметка (отмечено стрелками); Б — выкраивание и отсепаровка лоскута (выделено фигурой); В — укладывание лоскута (выделено фигурой); Г — фиксация кожного лоскута (отмечено стрелками)

Примечание: рисунок выполнен авторами.

Fig. 2. Stages of the dorsal skin flap operation on a vascular pedicle with axial blood circulation: A — marking (marked with arrows); Б — excision and detachment of the flap (marked with a figure); В — placement of the flap (marked with a figure); Г — fixation of the flap (marked with arrows)

Note: the figure was created by the authors.

В контрольной группе 2 (n = 20) после операции животные оставались под наблюдением, не получая каких-либо лечебных процедур. Крысам трех других групп в течение 7 дней проводили курсовое лечебное воздействие. Животные, вошедшие в 3-ю группу (n = 20), получали 10-минутное облучение ЭМИ с дозой 0,06 мДж и с диапазоном частот 53–78 ГГц, соответствующим крайне высокочастотному диапазону (КВЧ). В 4-й группе (n = 20) крысы получали внутрибрюшинно инъекции озонированного физиологического раствора (насыщающая концентрация озона в озоно-кислородной смеси — 3000 мкг/л) также ежедневно в течение 7 дней в объеме 1 мл. Озон в кислород-озоновой смеси получали от озонатора «Медозонс-Систем» с дозой О3–0,6 мкг на одно животное. Концентрацию О3 в физиологическом растворе определяли с помощью анализатора озона в жидких средах ИКОЖ-5 (сертификат соответствия RU. С. 31.001.А № 29545–05, г. Киров). Включенным в 5-ю группу животным (n = 20) производили комбинированное воздействие: ежедневую обработку источником ЭМИ КВЧ и внутрибрюшинную озонотерапию (режимы применения воздействий были аналогичны использованным в 3-й и 4-й группах). Содержание животных после операционного вмешательства было одиночным. Воздействие ЭМИ начинали в день оперативного вмешательства и продолжали ежедневно до седьмых суток после оперативного вмешательства. Во время облучения крысы 3-й и 5-й групп фиксировались в пенале из органического стекла в положении лежа на животе. В качестве источника низкоинтенсивного ЭМИ КВЧ использовали серийно выпускаемый аппарат «АМФИТ-0,2/10–01» с шумовым ЭМИ 53–78 ГГц (ООО «ФизТеx», Н. Новгоpод, Pоccия). По уровню мощности (1 мВт) и спектру сигнала генератор прибора близок к собственным излучениям биообъекта, что резко снижает вероятность как близких, так и отдаленных побочных эффектов [27]. Спектральная плотность мощности шума прибора (4×10⁻¹⁷ Вт/Гц) характеризуется высокой однородностью (±3 дБ), что предполагает бóльшую повторяемость и однозначность трактовки результатов воздействия. В работе использовали цилиндрическую насадку аппарата таким образом, чтобы расстояние между концом волновода и объектом составляло 2–3 мм.

Оценка окислительного метаболизма крови осуществлялась в биологической жидкости (крови). У животных всех групп проводили получение образцов крови из подъязычной вены, причем у крыс первой (интактной) группы — однократно, а у представителей остальных групп — кратно (на 3, 7 и 14-е сутки). Для исследования баланса про- и антиоксидантных систем использовали кровь, стабилизированную цитратом натрия (1:9).

В плазме и взвеси отмытых эритроцитов в физиологическом растворе (1:4) изучали активность про- и антиоксидантных систем с помощью высокочувствительного метода Fe-индуцированной биохемилюминесценции на биохемилюминометре БХЛ-06 (Н. Новгород). В качестве оценочных параметров использовали: светосумму биохемилюминесценции за 30 с, которую принято рассматривать как индикатор интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ) в плазме (определяется в усл. ед. ПОЛ) и перекисную резистентность в эритроцитах (ПРЭ) (также выражается в усл. ед. ПРЭ); общую активность антиоксидантных систем (АОА), рассчитываемую как тангенс угла наклона кинетической кривой хемилюминесценции tg 2 б (выражается в усл. ед. АОА) [29]. Для оценки интенсивности процесса ПОЛ определяли уровень содержания вторичного продукта свободнорадикального окисления — малонового диальдегида (МДА) (мМоль/л) в плазме и гемолизате отмытых эритроцитов (1:10) по методу M. Uchiyama, M. Mihara [30]. Активность СОД определяли в гемолизате отмытых эритроцитов (1:10) по ингибированию образования продукта аутоокисления адреналина (ЕД/мг белка). Для оценки активности каталазы в гемолизате отмытых эритроцитов (1:100) использовали спектрофотометрический метод [29]. Расчет удельной активности ферментов проводили по концентрации белка модифицированным методом Лоури.

Уход за животными и мониторинг

Животные содержались в условиях вивария по со свободным доступом к пище и воде, после оперативного вмешательства животные экспериментальных групп (2–5) содержались по 1 животному в клетке. По окончании исследований крыс из эксперимента выводили под общей анестезией с применением препаратов Золетил в дозировке 60 мг/кг и ксилазина гидрохлорид — 6 мг/кг, внутримышечно.

Статистические процедуры

Принципы расчета размера выборки

Предварительный расчет выборки не производился.

Статистические методы

Фактический материал, полученный при проведении исследований, был обработан методом вариационной статистики. Числовые выборки проверялись на соответствие нормальному закону распределения с помощью критериев Колмогорова и Смирнова. При описательной статистике распределений, которые соответствовали нормальному закону распределения, вычисляли средние величины (М) и среднеквадратическое отклонение (SD) в виде М ± SD. При описательной статистике распределений, которые не соответствовали нормальному закону распределения, вычисляли медиану (Ме), первый (Q1) и третий (Q1) квартили в виде Ме (Q1–Q3). Попарно сравнивали с помощью критерия Стьюдента для независимых выборок с нормальным распределением чисел выборки (для зависимых выборок — парный критерий Стьюдента) или с помощью критерия Манна — Уитни для независимых выборок без нормального распределения чисел выборки (для зависимых выборок — критерий Вилкоксона). При сравнении всех групп для групп с нормальным законом распределения применяли однофакторный дисперсионный анализ по критерию Фишера и для групп с отсутствием нормального закона распределения ранговый однофакторный анализ по критерию Краскела — Уоллиса. Уровень статистической значимости р ≤ 0,05. Расчеты проводились с использованием программных комплексов MS Office 2013 (Microsoft Corporation, США), «Statistica», v. 10 (StatSoft, США). Результаты обработки первичных данных представлены в виде гистограмм.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Установлено, что у крыс при моделировании кожного дефекта и замещении его аутолоскутом имеет место достаточно существенное, статистически значимое повышение интенсивности свободнорадикальных процессов (на 51,8 % относительно здоровых животных; p < 0,05; рис. 3). Это создает предпосылки для развития вторичного окислительного повреждения клеток и тканей, возникающего в ответ на наличие дефекта кожного покрова.

Рис. 3. Средние значения интенсивности липопероксидации в плазме крови крыс исследуемых групп при различных сроках наблюдения

Примечание: рисунок выполнен авторами. Сокращения: КВЧ — электромагнитное излучение крайне высокой частоты; OT — озонотерапия; КВЧ+OT — сочетание КВЧ-терапии и озонотерапии; ПОЛ — перекисное окисление липидов.

Fig. 3. Mean values of lipid peroxidation intensity in the plasma of rats from the studied groups at different observation periods

Note: the figure was created by the authors. Abbreviations: КВЧ — electromagnetic radiation in the high-frequency range; OT — ozone therapy; КВЧ+OT — combination of ultrahigh frequency (UHF) and ozone therapy; ПОЛ — lipid peroxidation.

Выявлено, что различные варианты примененной экспериментальной терапии оказывают неодинаковое влияние на интенсивность перекисного окисления липидов. Так, уже на 3-и сутки эксперимента применение КВЧ-излучения существенно снижает уровень ПОЛ (на 11,3 % относительно уровня, характерного для интактных животных; p < 0,05). При этом озонотерапия демонстрирует более высокий уровень интенсивности свободнорадикальных процессов (14,72 усл. ед.), не имеющий значимых различий с группой, получавшей КВЧ-терапию, но и не отличавшийся от животных контрольной группы (p > 0,05 для обоих случаев). Наиболее низкий уровень показателя в данной точке наблюдения (13.43 усл. ед.) отмечали при использовании комбинации КВЧ-излучения и системной озонотерапии, позволявшей снижать интенсивность перекисного окисления липидов в плазме крови животных на 14,7 % относительно крыс без лечения (p < 0,05), однако уровня интактной группы также достигнуть не удалось. Через 7 дней после моделирования кожного дефекта в контрольной группе не наблюдали выраженной тенденции к восстановлению интенсивности липопероксидации, она оставалась выше значений, характерных для интактных крыс, 14,86 и 10,58 усл. ед. соответственно (+43,3 %; p < 0,05). Напротив, применение всех вариантов экспериментальной терапии обеспечивало уменьшение выраженности гипероксидации, наиболее существенное при использовании внутрибрюшинного введения озонированного физиологического раствора (-24,8 %) и его сочетания с КВЧ-терапией (-30,2 %; p < 0,05 для обоих воздействий по сравнению с контрольной группой). Кроме того, следует подчеркнуть, что животные, получавшие озонотерапию, также статистически не отличались по значениям интенсивности липопероксидации от интактных. К завершению эксперимента (на 14-е сутки после нанесения травмы) все крысы демонстрировали восстановление уровня свободнорадикальных процессов, о чем свидетельствует отсутствие статистически значимых различий относительно животных, которым не формировали кожный лоскут.

Вторым компонентом анализа служила общая антиоксидантная активность плазмы крови животных (рис. 4). Выявлено, что у крыс контрольной группы данный параметр снижен на 52,8 % относительно здоровых животных (p < 0,05). В совокупности с нарастанием интенсивности липопероксидации у оперированных крыс это свидетельствует о наличии у них окислительного стресса, который нуждается в патогенетической коррекции. Возможности трех вариантов экспериментальной терапии и были изучены в рамках исследования. Показано, что все тестируемые факторы способствовали увеличению антиоксидантной активности биологической жидкости уже к 3-м суткам эксперимента, причем даже изолированное применение озонотерапии и электромагнитного излучения обеспечило выраженное повышение уровня показателя по сравнению с животными контрольной группы до 0,756 и 1,004 усл.ед. соответственно (+76,2 и + 134,0 % для указанных факторов соответственно; p < 0,01 для обоих случаев). При этом использование только КВЧ-обработки не позволило достигнуть уровня интактных крыс (p < 0,05), а внутрибрюшинное введение озона обеспечило нормализацию рассматриваемого показателя.

Рис. 4. Средние значения общей антиоксидантной активности плазмы крови крыс исследуемых групп при различных сроках наблюдения

Примечание: рисунок выполнен авторами. Сокращения: КВЧ — электромагнитное излучение крайне высокой частоты; OT — озонотерапия; КВЧ+OT — сочетание КВЧ-терапии и озонотерапии; АОА — активность антиоксидантных систем.

Fig. 4. Mean values of total antioxidant activity in the plasma of rats from the studied groups at various observation periods

Note: the figure was created by the authors. Abbreviations: КВЧ — electromagnetic radiation in the high-frequency range; OT — ozone therapy; КВЧ+OT — combination of UHF and ozone therapy; AOA — antioxidant system activity.

Интересно, что сочетание лечебных воздействий способствовало достижению кооперативного эффекта уже в раннем посттравматическом периоде, что проявилось в нарастании антиоксидантного потенциала плазмы крови в 2,94 раза по сравнению с животными, которым моделировали формирование кожного лоскута (с 0,429 до 1,261 усл. ед.), и на 38,6 % — относительно здоровых крыс (p < 0,05). С учетом того, что в этом режиме фиксировали минимальную степень повышения интенсивности липопероксидации, можно утверждать, что он дает возможность реализовать максимально полный антиоксидантный эффект и купировать окислительный стресс.

В более поздние сроки в отсутствие дополнительного лечения происходила лишь частичная коррекция нарушений окислительного метаболизма крови, о чем свидетельствует сохранение общей антиоксидантной активности плазмы крови на уровне 68,7 и 81,5 % от значений, характерных для крыс интактной группы, на 7-й и 14-й день эксперимента соответственно (р < 0,05 для обоих случаев). Все примененные варианты терапии позволяли купировать данный дисбаланс про- и антиоксидантных факторов плазмы крови, однако наиболее эффективной оказалась комбинация локальной обработки лоскута КВЧ-излучением и системной озонотерапии, которая обеспечивала поддержание антиоксидантного потенциала биологической жидкости на уровне существенно более высоком по сравнению с физиологическим (+43–45 % относительно крыс интактной группы; p < 0,05).

Также проведена оценка сдвигов концентрации вторичного продукта липопероксидации — малонового диальдегида — в плазме крови крыс сформированных групп (рис. 5). Установлено, что только у оперированных животных, получавших исключительно базовое лечение, на 3-и сутки эксперимента имело место выраженное нарастание данного показателя по сравнению с уровнем, характерным для здоровых крыс (+58,1 %; p < 0,05). В остальных группах наблюдали более низкую концентрацию рассматриваемого метаболита относительно уровня животных контрольной группы, однако она статистически значимо превышала значения, характерные для интактных крыс (p < 0,05). Следует отметить, что наиболее выраженное нормализующее влияние на изучаемый показатель наблюдали при комбинированном воздействии, что полностью соответствует динамике интенсивности свободнорадикальных процессов и антиоксидантного потенциала биологической жидкости. Следовательно, подобный вариант, включающий одновременное проведение курсов КВЧ-терапии и озонотерапии, обеспечивает максимальный антиоксидантный системный эффект.

Рис. 5. Средние значения концентрации малонового диальдегида в плазме крови крыс исследуемых групп при различных сроках наблюдения

Примечание: рисунок выполнен авторами. Сокращения: КВЧ — электромагнитное излучение крайне высокой частоты; OT — озонотерапия; КВЧ+OT — сочетание КВЧ-терапии и озонотерапии; МДАпл — концентрации малонового диальдегида в плазме крови.

Fig. 5. Mean values of malondialdehyde concentration in the plasma of rats from the studied groups at various observation periods

Note: the figure was created by the authors. Abbreviations: КВЧ — electromagnetic radiation in the high-frequency range; OT — ozone therapy; КВЧ+OT — combination of UHF and ozone therapy; МДАпл — malondialdehyde concentration in plasma.

В дальнейшем, к 7-м суткам, уровень малонового диальдегида в плазме крови животных нормализовался не только при комбинированном лечении, но и при изолированном внутрибрюшинном применении озонированного физиологического раствора, тогда как КВЧ-излучение в форме монотерапии не обеспечивает подобного эффекта, что и обуславливает патогенетическую целесообразность его дополнения системной озонотерапией. Наконец, в последней контрольной точке (на 14-е сутки после формирования кожного лоскута) уровень оцениваемого вторичного продукта липопероксидации восстанавливался при всех вариантах экспериментальной терапии, оставаясь повышенным лишь у крыс контрольной группы.

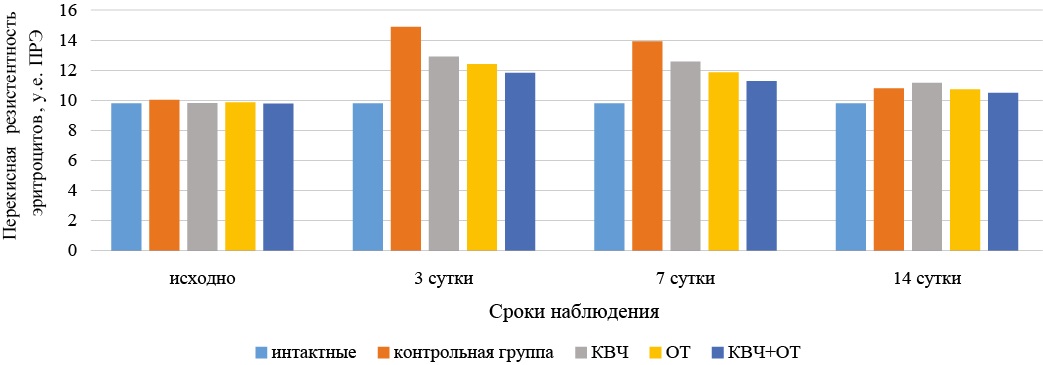

Вторым компонентом анализа состояния окислительного метаболизма крови служила оценка интенсивности свободнорадикальных процессов в мембранах эритроцитов. С этой целью у животных всех групп определяли перекисную резистентность эритроцитов, концентрацию малонового диальдегида в них, а также активность антиоксидантных ферментов: супероксиддисмутазы и каталазы. Установлено, что перекисная резистентность эритроцитов (ПРЭ) у крыс контрольной группы изменяется согласованно с уровнем перекисного окисления липидов в плазме крови, оставаясь на повышенных значениях на протяжении всего эксперимента. Так, на 3-и сутки после моделирования кожного дефекта данный параметр увеличивается на 48,5 % относительно интактных животных (p < 0,05) (рис. 6).

Рис. 6. Средние значения перекисной резистентности эритроцитов крыс исследуемых групп при различных сроках наблюдения

Примечание: рисунок выполнен авторами. Сокращения: КВЧ — электромагнитное излучение крайне высокой частоты; OT — озонотерапия; КВЧ+OT — сочетание КВЧ-терапии и озонотерапии; ПРЭ — перекисная резистентность эритроцитов.

Fig. 6. Mean erythrocyte peroxide resistance values in rats from the studied groups at various observation periods

Note: the figure was created by the authors. Abbreviations: КВЧ — electromagnetic radiation in the high-frequency range; OT — ozone therapy; КВЧ+OT — combination of UHF and ozone therapy; ПРЭ — erythrocyte peroxide resistance.

Применение экспериментальной терапии значимо уменьшает выраженность данной тенденции, но перекисная резистентность эритроцитов остается на более высоком уровне по сравнению с интактными животными (p < 0,05 как для изолированного использования электромагнитного излучения КВЧ-диапазона или внутрибрюшинного введения озонированного физиологического раствора, так и для их комбинации). При этом уровень параметра несущественно варьирует в зависимости от конкретного варианта лечения. На более поздних этапах (7-е сутки) приведенные соотношения сохраняются, но сглаживаются благодаря подключению восстанавливающихся компенсаторных механизмов, в первую очередь ферментных антиоксидантных систем, преимущественно представленных супероксиддисмутазой и каталазой. Наконец, по завершении эксперимента (на 14-е сутки после моделирования кожного лоскута) не наблюдали значимых различий как у контрольной, так и у всех основных групп относительно интактных животных. Результаты биохемилюминесцентного анализа, позволившие определить перекисную резистентность эритроцитов, подтверждали путем оценки концентрации малонового диальдегида в данных форменных элементах крови крыс (рис. 7).

Рис. 7. Средние значения концентрации малонового диальдегида в эритроцитах крыс исследуемых групп при различных сроках наблюдения.

Примечание: рисунок выполнен авторами. Сокращения: КВЧ — электромагнитное излучение крайне высокой частоты; OT — озонотерапия; КВЧ+OT — сочетание КВЧ-терапии и озонотерапии.

Fig. 7. Mean values of malondialdehyde concentration in the erythrocytes of rats from the studied groups at various observation periods

Note: the figure was created by the authors. Abbreviations: КВЧ — electromagnetic radiation in the high-frequency range; OT — ozone therapy; КВЧ+OT — combination of UHF and ozone therapy.

Выявлено, что сдвиги уровня рассматриваемого метаболита полностью соответствуют тенденциям, обнаруженным для перекисной резистентности эритроцитов. При этом обращает на себя внимание тот факт, что по концентрации данного соединения отчетливо просматриваются преимущества комбинированной схемы, в наиболее полной степени обеспечивающие нормализацию параметра в самые ранние сроки исследования (на 3-и сутки наблюдения) относительно изолированного применения КВЧ-излучения и системной озонотерапии (p < 0,05 для обоих воздействий).

С целью расшифровки механизмов действия рассматриваемых физико-химических лечебных факторов на эритроциты крыс нами была проведена оценка каталитических свойств основных антиоксидантных ферментов: супероксиддисмутазы (рис. 8) и каталазы (рис. 9).

Рис. 8. Средние значения каталитической активности супероксиддисмутазы в эритроцитах крыс исследуемых групп при различных сроках наблюдения.

Примечание: рисунок выполнен авторами. Сокращения: КВЧ — электромагнитное излучение крайне высокой частоты; OT — озонотерапия; КВЧ+OT — сочетание КВЧ-терапии и озонотерапии.

Fig. 8. Mean values of superoxide dismutase catalytic activity in the erythrocytes of rats from the studied groups at various observation periods

Note: the figure was created by the authors. Abbreviations: КВЧ — electromagnetic radiation in the high-frequency range; OT — ozone therapy; КВЧ+OT — combination of UHF and ozone therapy.

Рис. 9. Средние значения активности каталазы в эритроцитах крыс исследуемых групп при различных сроках наблюдения

Примечание: рисунок выполнен авторами. Сокращения: КВЧ — электромагнитное излучение крайне высокой частоты; OT — озонотерапия; КВЧ+OT — сочетание КВЧ-терапии и озонотерапии.

Fig. 9. Mean catalase activity values in the erythrocytes of rats from the studied groups at various observation periods

Note: the figure was created by the authors. Abbreviations: КВЧ — electromagnetic radiation in the high-frequency range; OT — ozone therapy; КВЧ+OT — combination of UHF and ozone therapy.

Обнаружено, что моделирование обширного кожного дефекта сопровождается угнетением энзиматической активности обоих ферментов с их постепенным восстановлением к 14-м суткам эксперимента, однако ни по одному из них даже к этому сроку не выявлено полной нормализации — параметр остается статистически значимо ниже характерного для здоровых животных (p < 0,05 для супероксиддисмутазы и каталазы). Это может быть обусловлено большим объемом свободных радикалов, синтезируемых в рамках реализации окислительного стресса и утилизируемых данными ферментами. Интересно, что проведение курса обработки приживающих кожных лоскутов электромагнитным КВЧ-излучением в форме монотерапии лишь умеренно повышает каталитические свойства энзимов. С другой стороны, внутрибрюшинное введение озонированного физиологического раствора как в изолированном варианте, так и в особенности при сочетании с локальной КВЧ-обработкой регенерирующей поверхности эффективно повышает ферментативные свойства обоих энзимов, обеспечивая их активность выше уровня интактных животных. Этот фактор имеет принципиальное значение прежде всего в ранний посттравматический период, причем в большей степени происходит стимуляция энзиматической активности каталазы. Так, при комбинированной схеме экспериментальной терапии на 3-и сутки наблюдения фиксировали повышение активности супероксиддисмутазы в 1,36 раза, а каталазы — в 1,75 раза относительно здоровых крыс (p < 0,05 для обоих ферментов). Подобная тенденция сохранялась на протяжении всего периода эксперимента, что и позволило существенно повысить антиоксидантный потенциал как эритроцитов, так и плазмы крови именно за счет ферментного звена антиоксидантной системы биологической жидкости животных.

ОБСУЖДЕНИЕ

Интерпретация/научная значимость

Проведенные нами исследования позволили установить, что моделирование обширного кожного дефекта сопровождается выраженными сдвигами окислительного метаболизма в плазме крови и эритроцитах животных. При этом в отсутствие патогенетического лечения формируются признаки окислительного стресса, включающие интенсификацию свободнорадикальных процессов и угнетение общей антиоксидантной активности в сочетании с накоплением повышенного количества продуктов липопероксидации (в частности, малонового диальдегида). Проведение экспериментальной терапии введением озона либо обработкой электромагнитным излучением КВЧ-диапазона позволяет частично компенсировать указанные метаболические нарушения, однако оптимальным вариантом является сочетание данных факторов в рамках единой схемы, что и иллюстрирует рисунок 10.

Рис. 10. Саногенетическая роль КВЧ-терапии и озонотерапии в стимуляции регенеративных процессов

Примечание: рисунок выполнен авторами. Сокращение: КВЧ — электромагнитное излучение крайне высокой частоты.

Fig. 10. Sanogenetic role of ultrahigh frequency therapy and ozone therapy in the stimulation of regenerative processes

Note: the figure was created by the authors. Abbreviation: КВЧ — electromagnetic radiation in the electromagnetic radiation in the high-frequency range

Ограничения исследования

В рамках проведенного исследования нами проводилась оценка саногенетических эффектов только одного режима КВЧ-воздействия и озонотерапии. Данные режимы подбирались нами на основании предшествующих исследований, однако они были адаптированы для других моделей раневых процессов (в частности, модели ожоговой раны). Для использованных режимов ранее были показаны положительные функциональные и метаболические эффекты, но специфичность морфоструктурных сдвигов состояния тканей, возникающих при формировании ишемизированного кожного лоскута, может потребовать корректировки режимов обработки биологического объекта. Кроме того, при последующей трансляции этих технологий в клиническую медицину также будет необходима оценка оптимальности режима воздействия.

Обобщаемость/экстраполяция

Концептуальной задачей данного экспериментального исследования служило выяснение целесообразности дополнения КВЧ-терапии в стимуляции регенеративных процессов лечебным фактором, оказывающим организменное влияние на окислительный метаболизм крови — внутрибрюшинной озонотерапией [30][31]. Обнаруженное ранее [25][27][29] и подтвержденное в рамках настоящей работы угнетение активности антиоксидантной системы крови обосновывает необходимость данной комплексной лечебной схемы, что и было подтверждено результатами проведенного эксперимента. Это позволяет говорить о принципиальной значимости сочетания «локальная КВЧ-терапия + системная озонотерапия» в качестве поддерживающего лечения при приживлении кожных лоскутов, однако для осуществления трансляции технологии в клиническую практику необходимо продолжение исследований в данном направлении. Кроме того, нами предполагается целесообразность индивидуализации режимов воздействия рассматриваемых физических факторов вследствие гетерогенности состояния кожных покровов у различных пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, продемонстрировано, что положительное действие изучаемых лечебных факторов проявляется на системном уровне, о чем свидетельствует оптимизация биохимических параметров и индикаторов окислительного метаболизма плазмы крови животных. Установлено, что электромагнитное излучение крайне высоких частот в режиме шума оказывает регуляторное влияние на состояние про- и антиоксидантных систем организма на модели пересаженного кожного лоскута, обеспечивая снижение выраженности окислительного стресса и повышение антиоксидантных резервов крови. Данный эффект усиливается при дополнительном применении озонотерапии. Следует отметить, что полученные результаты имеют важное прикладное значение для создания инновационных технологий комплексной медицинской реабилитации больных ортопедо-травматологического профиля как инструмент воздействия на репаративные процессы в очаге поражения для восстановления и поддержания тканевых структур.

Список литературы

1. Mason SA, Nathens AB, Byrne JP, Fowler R, Gonzalez A, Karanicolas PJ, Moineddin R, Jeschke MG. The accuracy of burn diagnosis codes in health administrative data: A validation study. Burns. 2017;43(2):258–264. https://doi.org/10.1016/j.burns.2016.11.008

2. Mason SA, Nathens AB, Byrne JP, Gonzalez A, Fowler R, Karanicolas PJ, Moineddin R, Jeschke MG. Trends in the epidemiology of major burn injury among hospitalized patients: A population-based analysis. J Trauma Acute Care Surg. 2017;83(5):867–874. https://doi.org/10.1097/TA.0000000000001586

3. Martens S, Romanowksi K, Palmieri T, Greenhalgh D, Sen S. Massive Pediatric Burn Injury: A 10-Year Review. J Burn Care Res. 2023;44(3):670–674. https://doi.org/10.1093/jbcr/irab201

4. Alali AS, Burton K, Fowler RA, Naimark DM, Scales DC, Mainprize TG, Nathens AB. Economic Evaluations in the Diagnosis and Management of Traumatic Brain Injury: A Systematic Review and Analysis of Quality. Value Health. 2015;18(5):721–734. https://doi.org/10.1016/j.jval.2015.04.012

5. Foppiani JA, Weidman A, Hernandez Alvarez A, Valentine L, Bustos VP, Galinaud C, Hrdina R, Hrdina R Jr, Musil Z, Lee BT, Lin SJ. A Meta-Analysis of the Mortality and the Prevalence of Burn Complications in Western Populations. J Burn Care Res. 2024;45(4):932–944. https://doi.org/10.1093/jbcr/irae064

6. Шаробаро В.И., Мороз В.Ю., Юденич А.А., Ваганова Н.А., Гречишников М.И., Ваганов Н.В., Романец О.П. Алгоритм хирургического лечения больных с последствиями ожоговой травмы. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2015;3:65–70. https://doi.org/10.17116/hirurgia2015365-70

7. Фисталь Э.Я., Солошенко В.В. Диагностика нарушений микроциркуляции при пересадке сложных лоскутов у пострадавших в результате взрывной травмы. Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. 2016;3:73–78. https://doi.org/10.25016/2541-7487-2016-0-3-73-78

8. Шаймонов А.Х., Ходжамурадов Г.М., Исмоилов М.М., Саидов М.С. Хирургическое лечение послеожоговых рубцов шеи и груди. Вестник Авиценны. 2017;19(3):369–372. http://dx.doi.org/10.25005/2074-0581-2017-19-3-369-372

9. Zhang Q. [Advances in the research of rheological behavior of platelets and its regulation after burn]. Zhonghua Shao Shang Za Zhi. 2014;30(1):56–60. Chinese.

10. Meier TO, Guggenheim M, Vetter ST, Husmann M, Haile SR, Amann-Vesti BR. Microvascular regeneration in meshed skin transplants after severe burns. Burns. 2011;37(6):1010–1014. https://doi.org/10.1016/j.burns.2011.01.001

11. Athanaselis ED, Fyllos A, Zibis AH, Karachalios T, Hantes M, Dailiana Z, Malizos K, Varitimidis S. A Single-Center Surgical Experience With the Reverse Sural Artery Flap as a Reliable Solution for Lower Leg Soft Tissue Defects, With Minimum Two-Year Follow-Up. Cureus. 2021;13(7):e16574. https://doi.org/10.7759/cureus.16574

12. Wolff KD, Ritschl LM, von Bomhard A, Braun C, Wolff C, Fichter AM. In vivo perfusion of free skin flaps using extracorporeal membrane oxygenation. J Craniomaxillofac Surg. 2020;48(1):90–97. https://doi.org/10.1016/j.jcms.2019.12.005

13. Medved F, Medesan R, Rothenberger JM, Schaller HE, Schoeller T, Manoli T, Weitgasser L, Naumann A, Weitgasser L. Analysis of the microcirculation after soft tissue reconstruction of the outer ear with burns in patients with severe burn injuries. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2016;69(7):988–993. https://doi.org/10.1016/j.bjps.2016.02.010

14. Lu R, Xiao Z, Li Z, Guo X. Modified V-Y Myocutaneous Flap With Vascular Pedicle for the Repair of Maxillofacial Skin Defects. J Craniofac Surg. 2020 Nov/Dec;31(8):e786–e789. https://doi.org/10.1097/SCS.0000000000006745

15. Zhang X, Ding P, Wang G, Chen Y, Yang X, Zhao Z, Bi H. Clinical significance of the secondary pedicle amputation of the repair of distal defects with pedicled axial flap. Int Wound J. 2022;19(5):1009–1015. https://doi.org/10.1111/iwj.13697

16. Подойницына М.Г., Цепелев В.Л., Степанов А.В. Клиническая эффективность магнитоплазменной терапии ожогов кожи. Забайкальский медицинский вестник. 2015;2:99–102.

17. Масляков В.В., Сидельников С.А., Савченко А.В., Белов А.Ю., Капралов С.В., Бурекешев А.Е. Значение адекватного обезболивания для снижения осложнений при термических ожогах на догоспитальном этапе. Скорая медицинская помощь. 2022;23(3):37–42. https://doi.org/10.24884/2072-6716-2022-23-3-37-42

18. Klarik Z, Tamas R, Toth E, Kiss F, Kovacs EL, Jäckel M, Furka I, Nemeth N. Intra and postoperative evaluations of microcirculation and micro-rheological parameters in a rat model of musculocutaneous flap ischemia-reperfusion. Acta Cir Bras. 2015;30(8):551–560. https://doi.org/10.1590/S0102-865020150080000006

19. Crandall CG, Davis SL. Cutaneous vascular and sudomotor responses in human skin grafts. J Appl Physiol (1985). 2010;109(5):1524–1530. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00466.2010

20. Türker T, Hines E, Haddad D. Hemodynamics in Distally Based Sural Flaps for Lower Leg Reconstruction: A Literature Review. J Hand Microsurg. 2022;15(4):253–257. https://doi.org/10.1055/s-0042-1749445

21. Kneser U, Beier JP, Schmitz M, Arkudas A, Dragu A, Schmidt VJ, Kremer T, Horch RE. Zonal perfusion patterns in pedicled free-style perforator flaps. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2014;67(1):e9–17. https://doi.org/10.1016/j.bjps.2013.09.006

22. Жаворонок И.П., Молчанова А.Ю., Улащик В.С. Влияние электромагнитного излучения крайне высоких частот и низкоинтенсивного лазерного излучения на температуру и основной обмен у крыс при системном воспалении. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2012;89(4):44–49.

23. Romanenko S, Begley R, Harvey AR, Hool L, Wallace VP. The interaction between electromagnetic fields at megahertz, gigahertz and terahertz frequencies with cells, tissues and organisms: risks and potential. J R Soc Interface. 2017;14(137):20170585. https://doi.org/10.1098/rsif.2017.0585

24. Ирьянов Ю.М., Борзунов Д.Ю., Дюрягина О.В. Возмещение полостного дефекта кости в условиях имплантации сетчатых конструкций из никелида титана. Новости хирургии. 2017;25(2):115–123. http://dx.doi.org/10.18484/2305-0047.2017.2.115

25. Polyakova AG, Soloveva AG, Sazonova IE, Zakharova DV. The influence of electromagnetic radiation of extremely high frequencies on the pro- and antioxidant status of blood in experiment. Biophysics. 2016;61(1):109–114. https://doi.org/10.1134/S0006350916010218

26. Pasi F, Sanna S, Paolini A, Alquati M, Lascialfari A, Corti ME, Liberto RD, Cialdai F, Monici M, Nano R. Effects of extremely low-frequency magnetotherapy on proliferation of human dermal fibroblasts. Electromagn Biol Med. 2016;35(4):343–52. https://doi.org/10.3109/15368378.2016.1138123

27. Соловьева А.Г., Захарова Д.В. Оценка системы липопероксидации при воздействии электромагнитного излучения крайне высоких частот в условиях экспериментальной ишемии. Лазерная медицина. 2016;20(3):100. https://doi.org/10.37895/2071-8004-2016-20-3-100-100

28. Louhimies S. Directive 86/609/EEC on the protection of animals used for experimental and other scientific purposes. Altern Lab Anim. 2002;30Suppl2:217–219. https://doi.org/10.1177/026119290203002S36

29. Мартусевич А.К., Сазонова И.Е., Диленян Л.Р., Кононец В.В., Иванова Е.Г., Корепанов С.К. Влияние низкоинтенсивного электромагнитного излучения КВЧ-диапазона и озонотерапии на состояние тканевого кровотока в кожном лоскуте. International Journal of Medicine and Psychology. 2024;7(3):102–109. https://doi.org/10.58224/2658-3313-2024-7-3-102-109

30. Güner MH, Görgülü T, Olgun A, Torun M, Kargi E. Effects of ozone gas on skin flaps viability in rats: an experimental study. J Plast Surg Hand Surg. 2016;50(5):291–297. https://doi.org/10.3109/2000656X.2016.1170024

31. Krkl C, Yiğit MV, Özercan İH, Aygen E, Gültürk B, Artaş G. The Effect of Ozonated Olive Oil on Neovascularizatıon in an Experimental Skin Flap Model. Adv Skin Wound Care. 2016;29(7):322–327. https://doi.org/10.1097/01.ASW.0000484172.04260.46

Об авторах

А. К. МартусевичРоссия

Мартусевич Андрей Кимович — доктор биологических наук, доцент, руководитель лаборатории медицинской биофизики Университетской клиники ФГБОУ ВО «ПИМУ» МЗ РФ; профессор кафедры физиологии и биохимии животных и акушерства ФГБОУ ВО «НГАТУ».

пл. Минина, д. 10/1, г. Нижний Новгород, 603000; пр. Гагарина, д. 97, Нижний Новгород, 603117

И. Е. Сазонова

Россия

Сазонова Ирина Евгеньевна — ассистент кафедры патологической физиологии.

пл. Минина, д. 10/1, Нижний Новгород, 603000

А. Г. Соловьева

Россия

Соловьева Анна Геннадьевна — доктор биологических наук, профессор кафедры биохимии и биотехнологии.

пр. Гагарина, д. 23, Нижний Новгород, 603022

Н. Ю. Орлинская

Россия

Орлинская Наталья Юрьевна — доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой патологической анатомии.

пл. Минина, д. 10/1, Нижний Новгород, 603000

В. В. Кононец

Россия

Кононец Bладимир Bладимирович — заведующий кафедрой физического воспитания.

ул. Минина, д. 24, Нижний Новгород, 603155

Л. Р. Диленян

Россия

Диленян Левон Робертович — кандидат медицинских наук, доцент кафедры патологической физиологии.

пл. Минина, д. 10/1, Нижний Новгород, 603000

Рецензия

Для цитирования:

Мартусевич А.К., Сазонова И.Е., Соловьева А.Г., Орлинская Н.Ю., Кононец В.В., Диленян Л.Р. Влияние КВЧ-озонотерапии на состояние окислительного метаболизма крови крыс с ишемизированным кожным лоскутом: доклиническое экспериментальное рандомизированное исследование. Кубанский научный медицинский вестник. 2024;31(5):73-87. https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-5-73-87

For citation:

Martusevich A.K., Sazonova I.E., Soloveva A.G., Orlinskaya N.Yu., Kononets V.V., Dilenyan L.R. Effect of ultrahigh frequency ozone therapy on oxidative metabolism in the blood of rats with ischemic skin flaps: A preclinical experimental randomized study. Kuban Scientific Medical Bulletin. 2024;31(5):73-87. (In Russ.) https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-5-73-87